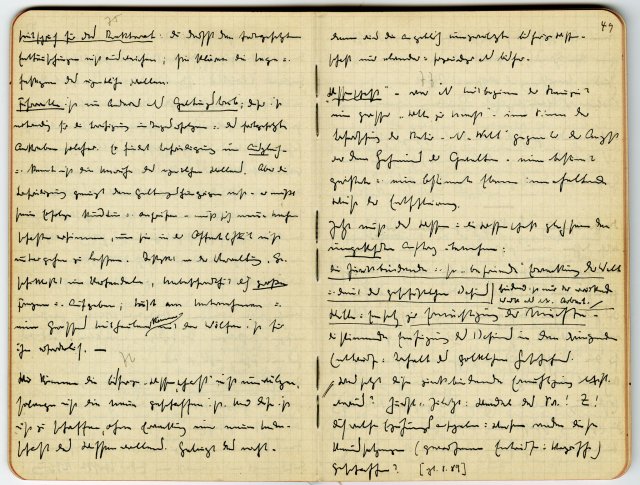

海德格「黑色筆記本」(Schwarzen Hefte)的出版,證明了這位一直被懷疑可能是反猶論者的哲學家,直到1945年戰後,都是堅定的反猶太論者,海德格學會主席費加爾(Günter Figal)甚至因此主動去職。

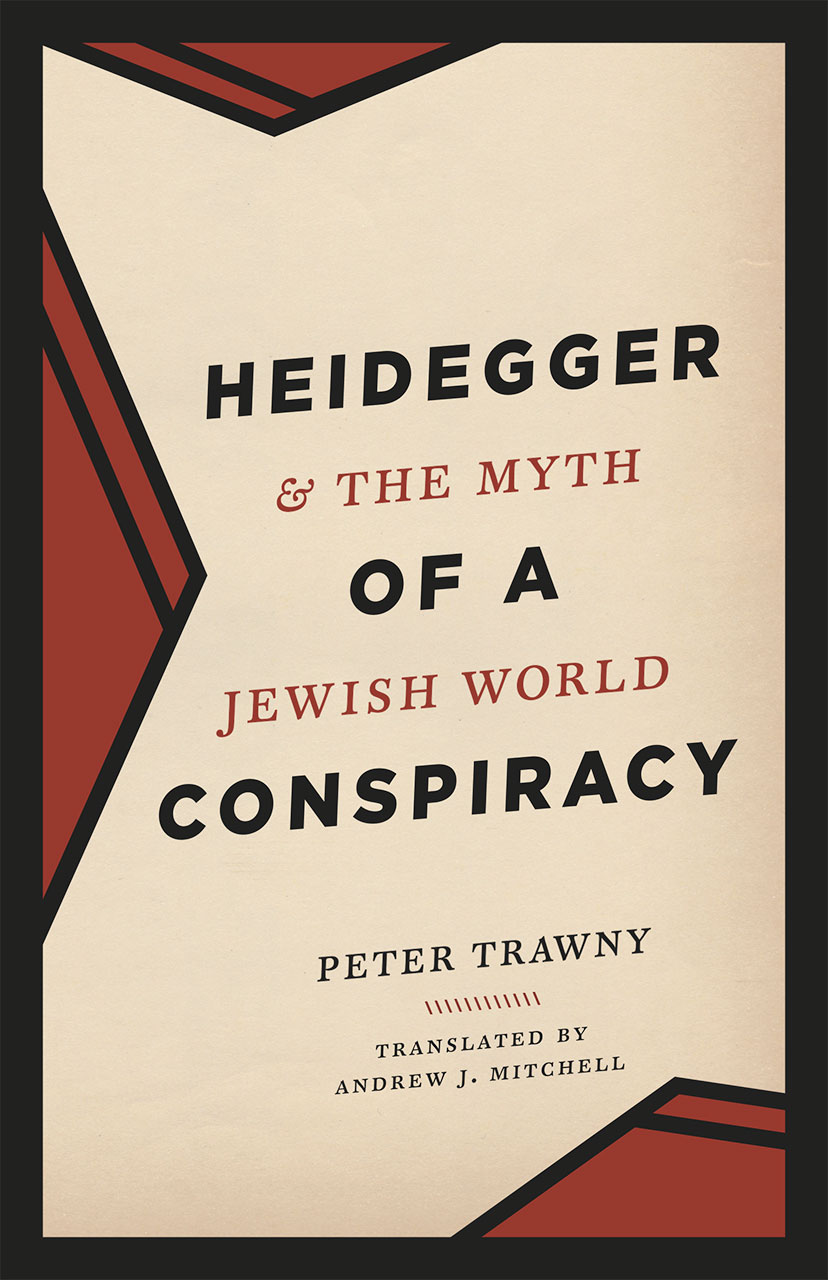

但對引發這場堪稱現代哲學史上最大醜聞的編輯者彼得‧塔夫尼(Peter Trawny)來說,全球的知名度,並沒有為他帶來穩定的經濟生活。「我早就知道,這是很爆炸性的。」塔夫尼對這場知識界的風暴這麼評論,「但是我並沒有預料到,這場風波居然還波及到東京、以色列、還有美國。」

在塔夫尼的新作《科技、資本、媒體:普遍性與自由》(Technik, Kapital, Medium: Das Universale und die Freiheit)中,海德格對於技術的批判固然若隱若現,但相比在《存在與時間》喃喃自語的海德格,塔夫尼更有興趣的是我們當代的自由問題:對iPhone的渴望、細膩極致的工藝技術、私家房車與舒伯特四重奏的差別,乃至於,擺盪在世界公共領域與底層魯蛇(Prekariat)之間的生活。

******

問:您是伍珀塔爾大學海德格研究所的發起人,而且2013年起就受邀到世界各地演講。那麼,您向德國國家職業媒合所(Jobcenter)提到《黑色筆記本》時,他們有什麼反應呢?

答:事實上,在我接到「黑色筆記本」這個工作時,還有一位專員處理我的個案。那人一開始非常苛求,但在我進一步跟他說明情況,說我正在處理20世紀最重要的哲學家,跟他爆炸性的手稿,他就說,「那這可以做。」

當然,媒合所後續也沒有具體的協助。不過,不只是媒合所,大學也都是這樣脫離一般勞動市場跟規則就是了。

問:雖然您也完成教授資格論文好幾年了,但是一直沒有拿到教席。您靠什麼維生呢?

答:靠演講跟出書,一切我能力範圍能做的。這種自由生活的好處是,相較於正規教授,我多少可以免除一些行政問題,儘管這種情形令人不太好受。

問:海德格研究所能得到世界級的矚目,但是您沒有教席,也沒有正職,那麼該所有得到伍珀塔爾大學的資助嗎?

答:他們很感念我所做的一切,也很樂意「幫助」我們,不過不是以金錢的形式,他們給我一間研究室──而且沒有電腦。也算是放牛吃草吧!

問:我注意到,您跟許多思索資本主義的哲學家一樣,生活在學術規範之外,您對經濟生活的興趣,是來自於自己對於金錢的反思嗎?

答:鄂蘭曾經在《凡恩哈根》(Rahel Varnhagen)說,她因為猶太女性的身分而被當做賤民(Paria)這事,深刻地影響了她的哲學。正是這樣的賤民位置,朝不保夕的生活,我才跟多特蒙德足球俱樂部(Borussia Dortmund)的總裁有不同的觀點。但我必須強調,《科技、資本、媒體》並不是出自於妒恨才寫下的。

問:所以就是底層魯蛇的觀點嗎?

答:是一個來自無產階級社會關係的觀點…

答:…您出身煤業大城蓋爾森基爾(Gelsenkirchen)?

問:我來自礦工家庭。在我們家裡,是沒有哲學這回事的。只有酗酒跟東普魯士的新教小資產階級,足球也有立足之地…所以我對學院派幻想的,為學術而學術的「學術純粹性」是不相信的。

問:在您的書中,沒有為學術而學術,而是用一些學術性的縮寫來描寫當代,像是您提到「數學-技術拓樸」,簡寫成m-tT……

答:這同時也是種諷刺性作法。反諷跟惡搞在文本是很重要的。像是你無法確定維根斯坦的《邏輯哲學論》有多少是在認真,反諷是嚴肅的事情。

問:在您看來,我們生活在一個「數學-技術拓樸」的時代,而非「詩意的拓樸」,也就是p-T,它們不同的開頭字母很有意思,這中間的差別在哪裡?

答:就字面上來說,拓樸指的是地點、與地點相關的論述、世界上某些特定標定的地點,以及這些東西背後的理據。「詩意的拓樸」會創造出神話、故事與敘事。它會清整出故事所寓意的景象。德爾菲神殿或是耶路撒冷就是這樣的地點,「天堂與地獄」這些想像出來的地點也是如此。

問:這跟數學是對立的嗎?

答:數學在任何時代都是重要的,我所說的,主要是工程知識中的應用數學。耶路撒冷、德爾菲的聖殿是建築師設計的,很早就有令人讚嘆的絕技。但這仍然是為詩意的拓樸而服務的。以埃及金字塔來說,從建築的觀點來看,金字塔絕對很有趣,但是,從純粹實用技術或者技術觀點來說,你不會想到金字塔,今天,金字塔才會在觀光上取得這麼大的成功。觀光很重要,它是普遍主義的另一種表現。

問:您曾經說,直到十九世紀以前,城市裡最高的建築物,毫無疑義一定會是教堂,接著,變成了銀行跟商業大樓,「新世界」的這個重大變化,有什麼深意?

答:這是一個量化的世界,成功運用數學的世界。在這樣一個由科技、資本與媒體構成普遍事物的世界中,人關注的不再是靈魂的得救,而是生活的保障。這當然是老話題了,但資本今天取得了某種或許可以說是全新的意義,在這個新世界,已經不存在曾經臣服於資本,後來可以解放出來的東西,我們生活在資本中,在資本中呼吸。

問:那麼,把這一切牽連在一起的普遍性,意味著什麼?

答:傳統上被區隔開來的科技、經濟和媒體理論,在本體論層次上是彼此相關的。去討論媒體,卻沒有去考量資本和技術在背後的意義,是沒有意義的。另一方面,科技也必須聯繫到資本來觀察與詮釋。這裡所構成的,就是我們的世界當中的普遍領域。世界就是技術、資本、媒體的三位一體。

問:所以,只有能賺錢的藥物才會被發明出來,以及,為了要獲利,所以才有iPhone?

答:是的。這很容易理解。無法獲得資本的東西,是不會出現的。對賈伯斯來說,這當然是毋須多言的前提。而且我們也接受了這點,我們享受iPhone,享受那屬於資本,完全物質性的東西。

問:那麼,像是藝術或文學又是怎樣?是完全另一種光景嗎?您說,產品是為了大眾而出現的,世界最高的大樓是獨一無二的,而不是別具意義的東西,看來創造出別具意義的東西不是成就,那這樣藝術還能算是成就嗎?

答:如果今天,在我們這個數學-技術拓樸的世界中,藝術可以算是成就的話,大概就只能依據量化的定義吧。傑夫‧昆斯(Jeff Koons)必須把「氣球狗」(Balloon Dog)用數百萬賣給博物館,或者揚‧華格納(Jan Wagner) 這樣的詩人必須獲得萊比錫書展大賞,代表「瞧!詩也能賣錢!」人們當然也就不會意外,霍格‧巴塞利茲(Georg Baselitze)跟格哈德‧利希特(Gerhard Richter)會因為新的文化保護法,要把他們的出借品拿回來……這些價以百萬計的東西,這些百萬富豪當然不會輕易拿出來。如果我說的東西被當作是「批判」,我的立場馬上就會被當作是錯誤的,他們要的「批判」得服從於資本,可是,真正的批判本來就是不合時宜的。

問:這不是很讓人喪氣嗎?

答:在我書中,所關切的是自由,及其多元性。當某人有了錢,給自己買了台捷豹,然後他去享受,這種用科技、資本與媒體而來的普遍,創造出來的,根本不是自由,即使這種說法在「左派」圈子也很流行。

如我所說,享受是技術機制的一個環節,表達了某種「自由」形式,這種自由說明了整個普遍性的成果,是我們這種世界形式的成果,如果我們不去享受,那這成果整體也就等於無從解釋。在我看來,這並不只是歐洲才有的現象。

我們會說,難民來到我們這邊,只有一開始才是因為生存問題,後來是因為他們想要在資本的享受跟自由中分一杯羹,可是,在資本的普遍領域中,可能沒有人可以阻擋他們這麼幹。現在這道圍繞歐洲的牆,在各種面向上,包括在智識上,都已經宣告破產。這或許就是我在書中提到的,「最終革命」的預兆。

問:這會是唯一的自由嗎?

答:恰恰相反,我認為存在著「親密的自由」跟「哲學的自由」,我的書正以此作結。我們必須在自由的多元性中行動,並且理解到,這些自由是互相排斥的。這個世界就是技術、資本跟媒體,而只有在此在的世界裡,我們才能友善親密地彼此遭遇:免於資本「自由」的自由。此外,我們也都很清楚,沒有人是真的因為熱情跟善良的個性找到工作的,其實這些根本不重要……

問:那麼投身賺不了錢哲學的學生怎麼辦?

答:有學生歇斯底里地跑來找我,我感覺他正為了《卡拉馬助夫兄弟們》的問題,也就是「真實存在」的問題而苦惱。我有責任向他指出:這件事只有在親密性的面向上是重要的,你必須領悟到,這跟這個世界一點關係也沒有。他必須清楚,這個體制對他有不同的期待,絕大多數人都心知肚明。

問:你是認真的嗎?

答:作為一個高等學院的教師,我必須期待學生交出達到體制要求的博士論文,這類學術文章。我問自己,如果有學生交來像是海德格《存有與時間》這種東西的話,那會怎樣?他博士能畢業嗎?學術機構在這方面是很冷漠的,「哲學」幾乎消失無蹤了。

原文出處:

德文審訂:

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案