文|葛蘭姆.羅布

譯|黃中憲

本書的寫作構想,在某個晚上如一不速之客翩然到訪。它顯然認為會盤桓頗長一段時日,而我知道有它作客家中會大損我的名聲。藏寶圖和密徑是童年的玩意兒。成人學者看到未被發現的上古世界豁然呈現眼前,且海圖、使用手冊、指南一應俱全,必然懷疑自己腦袋是不是出了毛病。

當時我住在英格蘭某山上的茅屋裡,那山位在牛津西邊,阿諾德(Matthew Arnold)詩中那位吉普賽學者(Scholar Gypsy)活動的土地上。那裡的環境就如孩童的奇幻世界,是歷史祕密似乎如野生蘋果樹上結實纍纍的蘋果般隨手可得的那種地方。花園裡除了有維多利亞時代的野餐殘餘物和發亮、降解的二十世紀垃圾,還有燒過的燧石、經過熔煉的金屬塊、燒製粗糙的屋瓦。我在一棵枝葉纏繞的衛矛底下,找到一只鐵器時代的小胸針,胸針上有三個同心圓構成的花紋,胸針的繫針受腐蝕已殘缺不全。住隔壁的農夫把幾個紙箱的古物給我看,裡面有用來磨碎東西的磨石、薩摩斯細陶器(Samian ware)、羅馬錢幣,都是他在田裡幹活時犁出土的。

這個寧靜的地方,名不見經傳,卻曾是繁忙的交通輻輳處。花園的一側曾有一條馬道,位在一條羅馬古道(straet)的盡頭。這條羅馬古道沿著聳立於泰晤士河畔的石灰岩斷崖,通往柏克夏岡(Berkshire Downs)和刻劃於一處丘陵上、被稱為「烏芬頓白馬」(Uffington White Horse)的鐵器時代巨型圖案遺跡。花園另一側則曾有一條未鋪砌的道路從名叫巴布洛克海司(Bablock Hythe)的泰晤士河渡口往上攀升,而今此處既無橋梁,也無津渡。早在牛津這個地名出現之前,千百年來一直有人將牛隻羊群從泰晤士河邊往上趕到這兩條路交會之處,那裡是一片寬闊的草地,上有一泉水和一池塘。這是昆諾(Cumnor)村的前身,距後來才出現、在教堂附近的中世紀城區十二分鐘路程。較晚近才出現的園籬和停車位讓人看不到此村前身的輪廓,但從樓上窗戶望出去,仍可能看出它當年的形狀。這個聚落距今太遠,其布局未見於文獻記載。有座鐵器時代的山堡(hill fort),俯臨這個位於泰晤士河沖積平原上法穆爾(Farmoor)一地的史前聚落,而一道險峻的土堤,以及使現代道路到此變成一危險大彎的圓形布局殘跡,很可能就是這座山堡的遺物。

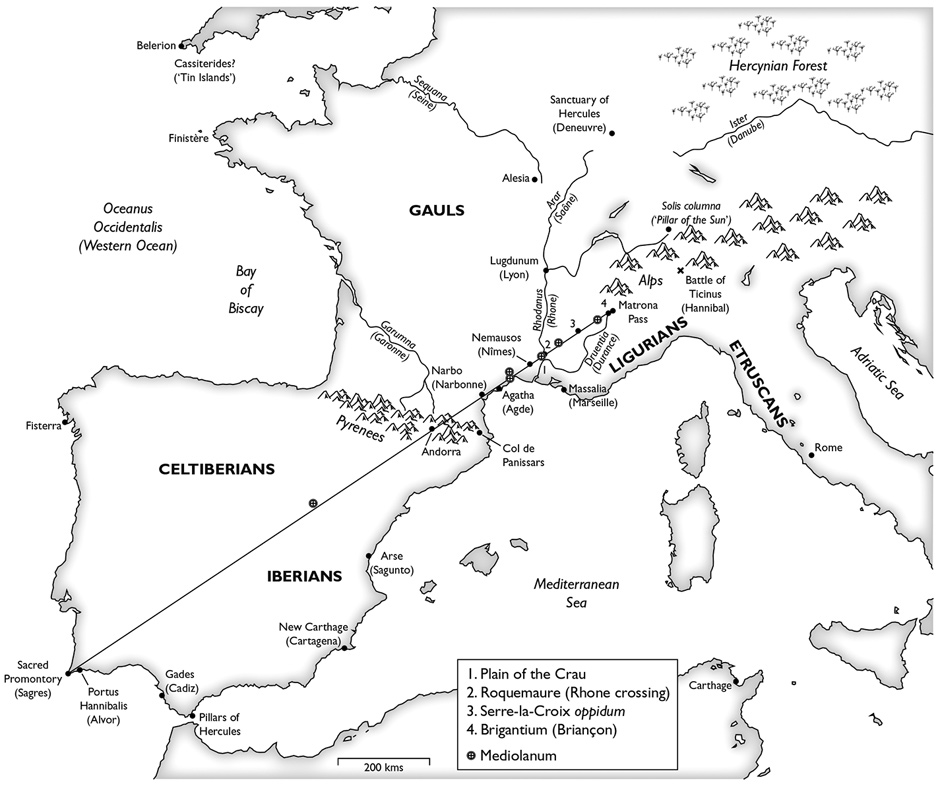

在這樣的情況下,如果長期陷入歷史幻覺狀態,也就不足為奇。樓上房間那位教人難以拒於門外的訪客,在列印成兩張大紙的西歐地圖上以一條斜線的形態現身。那時我一直在計劃單車遠征,走一趟赫拉克勒斯古道(Via Heraklea)。赫拉克勒斯古道就是傳說中希臘神祇赫拉克勒斯(譯按:Heracles,羅馬人稱作Hercules),從世界的盡頭——伊比利半島西南端的「聖岬」(Sacred Promontory)——越過庇里牛斯山和普羅旺斯平原,朝向如白色屏障的阿爾卑斯山的著名路線。這位英雄帶著偷來的牛群前行,在西方世界最古老的路徑之一留下傳頌千古的足跡。他所走的路線,如今有許多路段只能訴諸想像,它只是一條把與赫拉克勒斯有密切關係的諸多地點串連起來的假設路線。這條古道通過南法的地中海岸時,有一些路段會變成小徑,有時循著季節性遷徙牲畜的小路走,有時變成羅馬圖密善古道(Via Domitia)和現代A9高速公路。這些實際存在且實用的路沿著西班牙東海岸往北走,在法國境內轉向東北,最後蜿蜒通往義大利。但赫拉克勒斯古道,照其原來存在於神話中的路線,乃是直直一條線,就像把高山渾然不當一回事的神之子所走的路線。

這條橫越大陸的斜線,有兩點值得推敲。首先,如果把現存的那些路段朝兩個方向投射,赫拉克勒斯古道就會循著同樣的東北東方位延伸一千六百公里,抵達阿爾卑斯山的蒙特熱內夫爾(Montgenèvre)山口,即凱爾特人所謂的馬特羅納(Matrona,「地母神之泉」)山口。據說這是赫拉克勒斯砍穿岩石硬開出的山口。這彷彿像是他從聖岬啟程時,就帶著某個古老的定位工具,藉此得知他會在那個地方越過阿爾卑斯山。

第二個值得注意的地方,乃是列印地圖上出現熟悉的軌跡。許多上古文化,包括凱爾特人、伊特魯里亞人(Etruscan)建廟、墓、街道時,若非讓它們面朝至日初升的太陽,就是把它們建在與至日的旭日有某種幾何關係的地點上——就羅馬人來說,這樣的作為只偶有一見。至日一年兩次(六月二十一日和十二月二十一日左右),在這期間,太陽升起、落下的地方一連數日幾乎沒變。我查閱了線上天文資料,發現兩千年前,在地中海某緯度,赫拉克勒斯古道的軌線正是夏至時旭日的角度,或者如果觀察者面朝另一方向的話,就是冬至時日落的角度。

這一重大的巧合一直無人察覺。或許它的壯闊格局反而實際上使它藏於無形,就連最不抱懷疑論的歷史學家都會懷疑它的存在。但它還能導向其他如此多可證實的發現,讓人覺得它似乎不時頗具主見,是來自另一世界,無意間被重新啟動的機械裝置。它造成的旅程往往要花掉數年,但開始才幾個月,旅人就看出這條至日路徑是人所刻意創造出來。德魯伊特(Druid,凱爾特人的祭司或科學家)不管站在古道的任何地方,都知道沿著它的走向往西看,就是望向世界的盡頭,那裡除了怪物出沒的海洋和亡魂地域,別無他物。往相反方向看,則是望向阿爾卑斯山和馬特羅納山口,太陽就是穿過那山口,回到活人的世界。

漸漸的,第三個巧合自行浮現。幾年前,為《非典型法國》(The Discovery of France)一書的撰寫做研究時,我讀到一個謎樣的名詞:梅蒂奧拉努(Mediolanum);古凱爾特人把不列顛與黑海之間約六十個地方都取了這個名字,其中包括義大利的米蘭。它的意思近似「中央」或「中間處」的「聖所」或「神聖圍地」。梅蒂奧拉努一詞被認為與在其他神話裡也可見到的一個觀念有關:認為人類居住的世界是「中土」,該世界的聖地與位於上層世界、下層世界的地方相對應。在古斯堪地納維亞和日耳曼神話中,相對應的詞是Midgard,托爾金就用此詞替《哈比人》、《魔戒》中的虛構世界取名。

一九七四年,有位名叫瓦岱(Yves Vadé)的文學教授表示,凱爾特人根據一網絡來組織這些「中間地」,且把它們安排成每個中間地與其他兩個中間地等距。一九九四年,巴黎—索邦大學的地理學教授德.普朗霍爾(Xavier de Planhol)採用這觀點,推斷這一網絡或許曾在日常生活或宗教上短暫發揮作用,但在早期階段就遭揚棄。不過隨意散布的點也會產生類似的結論,這個觀點還有其他問題,本書後面會提及。儘管如此,這個地名還是讓人好奇,特別是因為我探究這條路線所有高盧語(Gaulish)地名的詞源之後,發現在赫拉克勒斯古道上或其附近,有六個地方曾叫作梅蒂奧拉努。

那之後,「巧合」出現的頻率高得出奇。一個複雜、美麗的圖案於焉浮現,它是根據太陽路徑布局,輔以基礎的歐幾里德幾何學。我在彷彿從某個奇蹟似保存下來的文獻裡,開始看到現代歐洲的古代起源。那些名叫梅蒂奧拉努的地方,都屬於這個大陸繪製地理方位的過程中一個早期且相對較混亂的階段。從諸多地方體系不斷孕育的混亂中,一個龐大的網絡逐步形成。西方世界的地理被組織成一個由諸多「至日線」構成的格網,這面格網以最早的赫拉克勒斯古道為基礎,具有經過精確測量以決定神廟、城鎮、作戰位置的經線和緯線。在更晚期階段,高盧的一些長程道路被當成至日線的化身建造竣工;不列顛群島也出現同樣現象,且更為壯觀。羅馬帝國的喧嚷和好戰淹沒了對那一格網的認識,致使上古世界的奇觀往往猶如從未存在過一般。

有幾個月時間,我循著赫拉克勒斯古道和地圖上的其他路線走,或者更精確地說,是用滑鼠一再行走這些路線,而且速度想必就和真老鼠實際行走這些路線時的平均速度一樣。十年前,沒有數位地圖和地圖繪製軟體,因此大概進行不了這樣的虛擬旅行——而這也可以解釋一般人都會有的一個疑問:「為何以前沒人想到這個?」或許曾有人想以紙面地圖做類似的事,但那麼做的話,需要一票受過訓練的助手和一張大小如飛機棚的桌子(還需要一架飛行器)。這趟虛擬考察的結果——和那些結果所激發的實地考察結果——就構成本書的第一部分。讀者若有耐心走完這趟路程,走過這路程中遍布碎石瓦礫的郊區,將會瞭解這張地圖的獨特之處,且有機會搶先檢視說明這段路程之演變的一些例子。

這張地圖的意涵非常特別,讓人無法忽視,或者說,令人無法置信:除了在侏羅山區某湖附近找到的一面青銅盤上的陰—陽曆(靠電腦之助才得以部分破解的陰—陽曆),這是說明德魯伊特科學與其成就的第一個證據,而且是可用數學驗證的證據。事實上,它是史上最早的精確世界地圖。這一跨大陸的神聖地理學傑作,以阿爾卑斯山外某處為一端往另一端延伸,最遠似乎延伸至不列顛群島,且說不定遠至西元前四世紀時探索者馬賽的皮西亞斯(Pytheas of Marseille)所看到的那些北方偏遠島嶼。在那些偏遠島嶼區,海洋如肺一般起伏,與天交融為一。

定睛細瞧地圖上的一連串線條,最後肯定會像算命仙在其茶杯裡看出人的命運般,在地圖上看出一個圖案。對學者來說,不管從事哪種研究,激動興奮之情是損友:愈是令人激動的理論,理論家愈是希望它為真。我努力想證明這理論站不住腳,為此又花了數個月。我離開那神奇的茅屋陰影,投入現代圖書館節能減碳的陰暗空間。耗費在另一個世界的時間絕沒有白費,因此,即使這理論已被史實和考古發現打入冷宮,它仍會在令人失望中讓人獲益。但我愈是努力要證明它站不住腳,冒出的證據愈多。二○○九年十月,我讀到洛桑附近某水泥礦山挖出凱爾特人聖所的考古發現消息,那是瑞士境內所發現最大的凱爾特人聖所。它位在埃克萊龐(Eclépens)附近,一座名叫莫爾蒙(Mormont)的山丘上。我看著德魯伊特路徑所形成的地圖胚胎,圖上數條與赫拉克勒斯古道一模一樣的路線和經緯線縱橫交叉,莫爾蒙山就位在其中一條長線上,靠近某個重要的交會點。

這時,我擬好寫作大綱的口頭報告,把構想告訴我的出版人,於是而有兩次會晤。一次在倫敦波托貝洛路(Portobello Road)附近某個安靜隱密處的地下室,另一次在曼哈頓中城區某位德高望重之紳士的俱樂部裡。公司總經理向我保證,俱樂部已檢查過,沒有監聽裝置。我描述了我的發現,要那些以把事情公諸於世為職業的人誓守祕密。我不是顧慮誰偷走我的構想,畢竟那構想不像數學等式或魔咒那麼容易拿走:我是擔心如果有人向外透露這個計畫,大學不同學系裡的友人和熟人會不得不佯稱那無懈可擊。

凡是以德魯伊特和隱然有神祕秩序的地景為題寫作的人,或凡是聲稱已在某個田野、街道、火車站或水泥礦山找到「中土世界」之太陽路徑交會點者,都必然對他人的懷疑有心理準備。當中最簡單的形式,會讓人聯想起「靈線」(ley lines)。而且我不安地察覺到,命運的諷刺捉弄已使我住進一間名叫靈線度假小屋(Leys Cottage)的房子裡。「靈線」是一九二一年業餘考古學家瓦特金斯(Alfred Watkins)所發現,或者照某些人的說法,由他捏造出來。他認為史前遺址和其他「古」遺址直線排列的布局,乃是新石器時代貿易商所走的「古老的直線」(Old Straight Track)的殘餘。瓦特金斯深信那些直線原被稱作「靈線」,因為ley這個字(意指「草地」或「牧草地」的常見地名)出現在其中許多直線上。他的研究工作包含踩踏土地以探查古墓地遺址的凹陷程度。他使原本對英格蘭地景的古代布局渾然不察的世人從此留意這方面的現象,且創造出讓人樂在其中的尋找靈線的歷史消遣,然而他把不同時代混為一談,卻令考古學家和歷史學家感到厭惡。但經過九十年愈來愈精密的勘查和挖掘,證明他發人所未發的想法很有可能有其道理:新石器時代的人絕對有能力闢建出那些經過精心校直的長程路徑。

本書涵蓋的時間(約西元前八○○到西元後六○○年),始於新石器時代結束(約西元前一七○○年)將近一千年後。後人稱之為凱爾特的那些文化,屬於鐵器時代(讓人望而生畏的名稱),而鐵器時代也是精確工具、高速運輸工具、作物輪種與土地管理、年輕人受知性教育、歐洲第一批城鎮問世的時代。因此有些考古學家認為凱爾特世界發源於要再往前推進好幾百年的青銅器時代晚期。這兩個時代都屬於史前時代。史前一詞被廣泛用來指文字出現以前的人類時期;它也能用來指稱從微生物開始在黏稠原生湯裡活動,到六十代前才出現的文明世界之間的任何時期。在不列顛,「歷史」時鐘直到西元前五五年某個夏日早上十點,凱撒在肯特郡岸外下錨時,才開始滴答計時。隔年,他帶著水鐘回到該地,測量英格蘭夏日白晝的長度(比在歐陸長),結束了當地的史前時期,至少結束了英格蘭南部的史前時期。

對某位法國考古學家來說,古凱爾特人並非「史前」人,而是「原史時代」人。他們稱不上是我們所能見到、聽到的鄰居,但也不是沒有名字、沒有面孔、建造了巨石陣的縹渺人物。對凱爾特人來說,巨石陣是神祕的古蹟。他們的著作未在羅馬出版,未被分類收入亞歷山卓圖書館,但透過古希臘羅馬的旅人,我們知道他們的生活、習俗、信仰、時尚、飲食。他們的神話和傳話,有一部分保存在詩裡,為此後數代吟遊詩人記在腦中,被外國作家記錄下來。德魯伊特禁止用文字表達他們的智慧,但他們的社會肯定是識字社會,因為後人在凱爾特世界各地找到書寫工具。就已死的語言來說,古高盧語生氣勃勃,叫人吃驚:一直有刻了銘文的盤、罐、硬幣、咒符出土,而且這個語言雖在西元六世紀時已幾乎滅絕,其詞素卻如屍體上的毛髮繼續在增長。

原史時代的歐洲居民,有一些人留下名字,為我們所知:維欽托利(Vercingetorix),遭處死的暴君之子和高盧反羅馬入侵行動領袖;狄維基亞庫斯(Diviciacus),與西塞羅同時待在羅馬城並曾在羅馬元老院演說的德魯伊特學者和外交官;卡爾提曼杜亞(Cartimandua),與入主不列顛的羅馬人合作的布里甘泰斯部族(Brigantes)女王。我們知道許多他們城鎮的名字,知道那些城鎮的樣貌。若有考古學家靠時光機回到鐵器時代,還是有足夠的能力被當作是古凱爾特人,儘管他只是個半文盲的凱爾特人,對凱爾特語彙所知不多,而且多半是特別下流的語彙。

透過肯定是學術史上最了不起的集體行動,考古學家對凱爾特人有了驚人廣泛的瞭解,儘管如此,已遭遺忘的凱爾特人世界,卻像是個並不存在因而談不上被遺忘的地方。在法國,到處可見羅馬統治的那段過去。在赫拉克勒斯古道某些泥土路段上,它被腳踏車胎輾得咔茲咔茲響;在頹圮的山堡邊牆上,它側身廢棄物之間。在舊稱盧格杜努姆(Lugdunum)的里昂,市中心的白萊果廣場(Place Bellecour)上,我於清晨交通尖鋒時候坐在混凝土長椅上。地面已被挖土機翻攪過再粗略弄平,以便整成新平面。一些橘色陶器碎片躺在自外地運來的紅沙上,非常顯眼。我彎身撿起五塊古羅馬陶器的小碎片,其中一塊帶有葡萄酒杯的羅紋,跟附近羅馬帝國治下高盧文明博物館(Musée de la Gallo-Romaine)所展示的酒杯很像。在我左邊,隔著植有椴樹的大道,我能看到高高立在索恩河(Saône)旁上方的富維耶聖母院(Notre-Dame de Fourvière)。凱撒《高盧戰紀》的讀者能輕易分辨此河與附近隆河(Rhone)的差別:凱撒寫道,「有條名叫阿拉爾(Arar)的河,流經艾杜伊人(Aedui)和塞夸尼人(Sequani)的土地,流進羅達努斯河(Rhodanus),水流非常緩慢,教人看不出往哪個方向流。」這座巴西利卡式(譯按:一種古羅馬的公共建築形式,呈長方形,有中殿和側廊)教堂的所在地,據推測原座落著被稱作奧皮杜姆(oppidum)的高盧人山堡,但這座存在於羅馬時期之前的城市,如今已幾乎蕩然無存,因而無人知道盧格杜努姆的最早居民住在哪裡。

那些以會毀壞之物為材料,而不像羅馬人以石頭為材料的部族,以及拿和腦部組織一樣不耐用的東西來記錄自己歷史的部族,不可能被視為現代世界高度發展的先驅。今日高盧人對自己凱爾特先民的漠不關心可以理解。維也納某博物館的部門主任,在館長決定不展示凱爾特金幣藏品後向我解釋:「他們輸了(意指輸給羅馬人)。留存至今的殘片不受看重。存放在博物館庫房的金幣,有一些是前基督教世界所留下的最美物件。總有一天,收藏家會一臉不可置信地盯著二十一世紀初期的拍賣目錄看,遺憾生不逢時,未碰上用一臺電視機的價錢就能買到上古藝術品的時代。

凱爾特世界比我們認為的還要近似我們的世界,但它發展的樣式卻屬於一個大不相同的文明。古凱爾特人——據古希臘史學家狄奧多羅斯(Diodorus Siculus)所述,特別是高盧凱爾特人——乃是最難懂的民族:「他們用寥寥數詞和謎一般的話語交談,大部分時候莫測高深、拐彎抹角陳述事情,明明用的是某字,表達的卻是另一個字的意思。」凱爾特錢幣、雕刻、武器、器皿上的奇怪象徵符號,出自在德魯伊特督導下工作且可能本身也是德魯伊特的藝術家之手,這提醒後人凱爾特人製造的任何東西都有隱而不顯的意涵,他們的祕密並非全部無法探明,因為他們謎語的解答往往就在可見的世界裡。決意把探索的觸角延伸到本書之外的讀者,或許會發現凱爾特人按照他們神祇的形象所重造的世界,並非必然把人帶離現在:「中土世界」存在,而且如今我們許多人就置身其中。

(本文為《中土世界:歐洲的古代起源》部分書摘)

書籍資訊

書名:《中土世界:歐洲的古代起源》The Ancient Paths: Discovering the Lost Map of Celtic Europe

作者:葛蘭姆.羅布(Graham Robb)

出版:衛城

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案