文|強納森.科特、蘇珊‧桑塔格

譯|黃文儀

問:我記得六○年代時,作家、社運人士保羅.古德曼(Paul Goodman)去許多大學演講,而那時學生們會喊著「讓我們摧毀一切」。古德曼說,不,這世上有許多美好的事物,我們應該善用這些資源。學生們卻當他是個老頑固。我猜,在這點上,妳跟古德曼有同樣的心情。

答:沒錯。這是對專業的全面攻擊──除了專業以外,我們還擁有什麼?我的意思是,試著專精於我們的工作,試著讓令人滿意的嚴肅工作變得更多。

問:有人告訴我,妳曾經一天讀一本書?

答:我的閱讀量很大,很多時候是非常漫不經心地讀。我喜歡看書,就像人們喜歡看電視一樣,而且我有點上癮。假如我很沮喪,我會拿起一本書來讀,就會覺得好過一些。

問:就像狄金森 寫的:「盛開的花朵與書本,都是憂傷的慰藉。」

答:是的,閱讀是我的娛樂,令我分心的事,也是我的慰藉,我小小的自殺。如果我受不了這個世界,我會捧一本書蜷著,書彷彿是一艘小太空船,載著我遠離一切。但我的閱讀毫無系統可言。幸運的是,我能讀得很快,而且比起其他人,我猜我是個速讀者。這有許多優點,因為我可以讀得很多;缺點是我什麼也沒想,只是不停囫圇吞棗,然後讓我讀過的東西在某處自行消化、成熟。其實我比大多數人所想的還要無知。如果你問我什麼是結構主義或符號學,我會答不出來。我只記得巴特某個句子的意象,或大致能猜到那些詞語的意思。但我無法解釋。我有這些興趣,不過我也會去CBGB酒吧 和許多諸如此類的活動。

我相信歷史,那是人們不再信仰的事情之一。我們所作所思都是歷史的產物。我的信仰很少,但這是一個真正的信仰:我們以為自然而然的大多數事情,其實皆有其歷史根源──特別是十八世紀末和十九世紀初,所謂的浪漫主義革命時期──直到現在,我們基本上仍在處理那段時期形成的期待與感受,比如關於幸福、個性、激進社會變革與愉悅等概念。我們擁有的這套詞彙,是在某個特定歷史時段誕生的。因此,當我去CBGB聽佩蒂.史密斯 的演出時,我很享受、投入、欣賞,而且因為我讀過尼采,所以更能了解佩蒂的音樂。

問:或是安東尼.亞陶 。

答:沒錯。但那有點太接近了。我提到尼采是因為在一百年前他討論了現代社會,他在一八七○年代已經在談現代的虛無主義。如果他活在一九七○年代會怎麼想呢?畢竟一八七○年代仍保存了許多現在早已摧毀殆盡的事物。

問:但佩蒂.史密斯在這裡的關聯是?

答:她說話的方式;她演出的方式;她嘗試去做的那些事;她這一個人。那部分源自於我們的文化歸屬,而我們的文化歸屬有其根源。在觀察這個世間與融入一個電子、多媒體、多音軌、麥克魯漢 的世界盡情享受之間,並非不相容。我愛搖滾。搖滾改變了我的生活──我就是這樣的人!(笑)搖滾真的改變了我的人生。

問:什麼樣的搖滾樂?

答:你聽了一定會笑我。我喜歡比爾海利與彗星合唱團(Bill Haley and the Comets)──那真的是天啟。身為一個生長在一九四○年代的孩子,我無法解釋我和流行樂有多脫節,因為我唯一聽過的音樂就是美聲男歌手(crooners)的作品,我不喜歡他們,對我來說,他們毫無意義。而後我從一臺點唱機裡聽到了強尼.雷(Jonnie Ray)的〈哭〉(Cry),那瞬間好像有什麼打動了我。幾年後我發現了比爾海利與彗星合唱團。一九五七年我去英國念書時,聽了幾場受到查克.貝里 影響的樂隊在地下室和俱樂部的演出。坦白說,我覺得搖滾樂就是我離婚的原因之一。就是比爾海利與彗星合唱團,還有查克.貝里(笑),害我下定決心一定得離婚,遠離學術象牙塔,然後展開新生活。

問:肯定不是《搖,敲,捲》(Shake, Rattle, Roll)專輯中「離開廚房,讓那些鍋罐叮噹作響/捲起我的早餐,因為我餓了」這些歌詞吸引妳的吧?

答:當然不是(笑)。不是那些歌詞,是音樂本身。講得簡單一點:我聽到了戴奧尼索斯般(dionysian) 的聲音,而且就像《酒神的女信徒》(The Bacchae) 描寫的一樣,我站起身來想追隨前去。當時我不知道我想要什麼──我沒打算離家加入樂團──但我知道一切就如同里爾克著名詩作《古老的阿波羅殘軀雕像》(Archaic Torso of Apollo)的最後一句:「你必須改變你的生活。」

我打從心底明白這點。在五○年代後期,我沉浸於一個學術的世界。沒有人知道這些,我也不認識任何同好,也不曾跟任何人提起。我不會問,你聽這種音樂嗎?我周遭的人都在談荀白克 。人們說了很多關於五○年代的蠢事,有一點倒是真的,有一條界線清楚區分喜歡流行文化與喜歡精緻文化的人。我從未遇過同時喜歡兩者的人,但我自己就是如此。我曾經什麼事都自己來,因為我找不到同好。不過時代變了。那就是為何六○年代有意思的原因。然而,現在因為精緻文化消逝了,有人就希望退一步,然後說:嘿,等一等,別忘了莎士比亞依舊是有史以來最偉大的作家。

問:妳稱自己是「如癡如醉的唯美主義者」與「著魔的道德主義者」。然而,似乎不是很多人了解妳道德主義者的一面。妳在關於萊芬斯坦與法西斯藝術本質的文章中寫道:「萊芬斯坦的電影表達了一種渴望,其浪漫的理想顯現在青年/搖滾文化、原始療法、連恩的反精神分析、對第三陣營(the Third Camp)的追隨,以及對精神導師、神祕學的信仰。」這包含了非常多領域。對我來說,妳在其他語境中也似乎相當同情此浪漫理想的許多方面。

答:如果說佛教是人性精神活動的極致,這也許很有說服力。對我而言,搖滾樂無疑是流行樂史上最偉大的運動。假使有人問我是否喜歡搖滾樂,我會回答,我愛搖滾樂。或者,如果你問我,佛教是否是人類超驗與深奧思想的至上結合,我會說,是。但我們社會中為何有人信仰佛教,就是另一個問題了。單純把搖滾樂當作音樂來欣賞是一回事,了解搖滾樂背後全套S&M─戀屍癖─情殺強姦劇(Grand Guignol)─《活死人之夜》─《德州電鋸殺人狂》的感性是另一回事。一方面,你談的是文化情境及人們從中獲得的動力;另一方面,你討論的是事物本質。我不認為兩者之間有所矛盾。我絕不會放棄搖滾樂。我不會說,因為孩子們的吸血鬼裝扮或戴卐字徽章閒晃,所以這音樂糟糕透頂。如今這種非常守舊的想法占了上風,因為大多數下斷言的人不懂搖滾樂,不受其吸引,也從未發自內心深處,在官能上或性方面被搖滾樂打動。同樣地,我也不會因為佛教在加州或夏威夷發生的問題,就放棄我對佛教的敬仰。凡事都會遭到濫用,而總有人試著去解決。

現在,我認為有「一」類法西斯文化驅動力非常狂熱。讓我舉一個傳統的例子,而且這例子比所有我們取自當代流行文化中的例子都要來得好:尼采。尼采確實是納粹的靈感來源。他的作品裡有一部分預見並支持了納粹的意識形態。

但我不會因此拋開他,雖然我也不會否認因尼采作品而導致的事情。

問:妳是說,有一種法西斯感性?

答:是的,有一種法西斯感性,跟很多不同的事情密切相關。聽著,不久之前,我在「新左派」(New Left)的許多活動裡也看見了這種傾向。那非常困擾我,但在六○年代末或七○年代初,新左派的法西斯傾向並不是一個能公開大聲談論的話題,因為所有人矛頭一致對準了越戰。不過,新左派許多活動很明顯背離了民主社會主義,而且極端反智。

我想,這是其法西斯傾向的一部分──反文化、充滿憤怒與殘酷,並反映某種虛無主義。法西斯主義中有些修辭聽起來就像是新左派的論調。不過,這「不是」說,新左派就是法西斯主義,儘管保守派與反動派都試著這麼宣稱。然而,我們必須了解,這些事情不只是目標,更是過程。這是我們在各種境遇中所展現的極端複雜人性。凡事都有正反兩股力量在發揮作用,而我們必須發現矛盾點所在,嘗試解決並消除問題。

(本文為《我不喜歡站在起點,也不喜歡看到終點:桑塔格「滾石」雜誌訪談錄》部分書摘)

書籍資訊

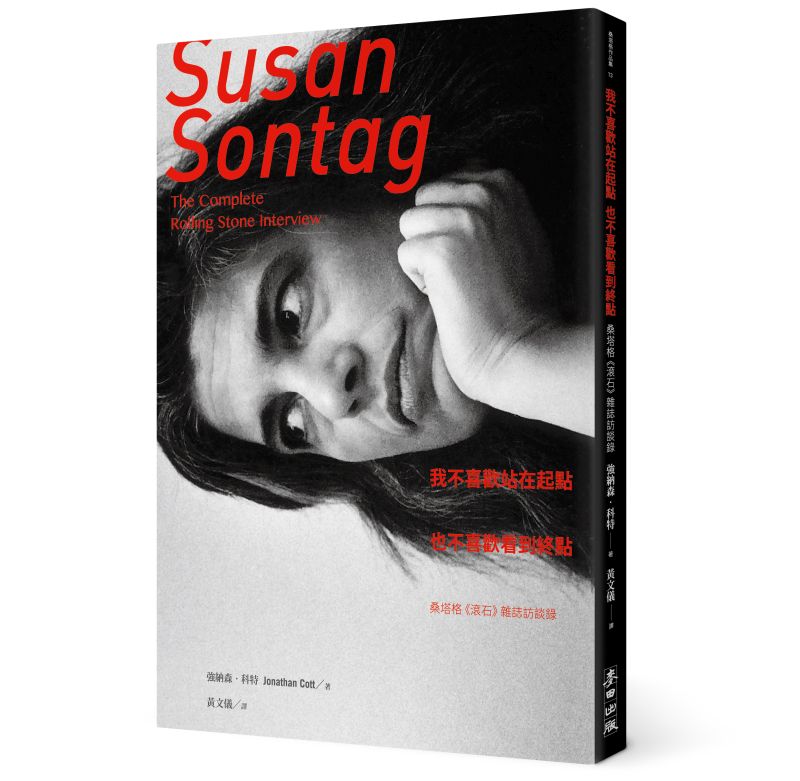

書名:《我不喜歡站在起點,也不喜歡看到終點:桑塔格《滾石》雜誌訪談錄》Susan Sontag : The Complete Rolling Stone Interview

作者:強納森.科特(Jonathan Cott)

出版:麥田文化

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案