文|凱文.伯明罕

譯|何曼莊

當你翻開一本書,你看見的已經是漫長旅程的終點。這場旅程剛開始的時候,作者面對的挑戰是揣想如何讓讀者一頁一頁翻過這些還沒寫出來的書頁,以及想要達到讀者的期望、然後再把他們拉進自己的世界。這本書,它得會說話,要提供觀點,要風格連貫,要平易近人,如果書中有人物,無論單純或複雜、討喜還是討厭,作者得將他們塑造得有血有肉,他們得活得有身分,說著適切的口語,人物角色的對白,要用上下引號框住,他們說的話跟故事主線得用清楚的界線分隔,於是當作者下筆時,故事元素的輪廓就能越發清晰,那種種的界線,決定了這趟旅程該往哪個方向走。

出版社跟作者簽了一紙合約,他們研究過市場,衡量過成本與風險,對照過潛在的利潤與需求,出版社是懂生意的,他們之前已經出過好多好多書。這本書,它會被派給一位編輯,編輯修改潤飾文字,有時提供看法、有時說這樣不行。這本書可能同時在好幾個不同的市場進行宣傳,書的第一刷在出版日前好幾個月就已經印好裝訂,經由郵局或私營公司平安無事地運送入庫,然後在書店裡公開展示。

不管這本書是輕率還是深刻,可有可無還是歷久彌新,它都有可能淪為滯銷書,印刷廠不再付印,剩餘庫存會以急降的低價出清,最後被放在二手書店的架上漸漸變黃,它對其他書籍的產製毫無影響,不會改變你對自己的看法,也不會改變你周遭的世界,它會被後起的文化浪潮捲起沖走,可能很快就遭人遺忘。

而如果有那麼一本書,有幸未被遺忘──如果它真切地改變了人們對世界的看法──讀者與書評得以自由引用這本書的內容;電台主持人得以在節目中講出這本書的書名;學生能從圖書館借到這本書;教授能選用這本書為課堂讀物而不害怕降級或免職處分;如果你買了這本書,可以毫無顧忌地帶著它四處旅行;不會有人因為印製本書而遭逮捕,不會有人因為流通本書而受監視,不會有人因為販售本書而坐牢。無論你身在何處,你的政府都會保護這本書不受盜版侵犯,你的政府沒對這本書發出搜查令,也從未沒收過這本書,你的政府,不曾焚毀這本書。

而當你翻開的是詹姆斯‧喬伊斯的《尤利西斯》,以上所述皆非。

關於喬伊斯在這本史詩鉅作裡的傑出表現,已經太多人寫過,讓我們幾乎都要忘記《尤利西斯》曾經的遭遇。學者們忙著檢驗小說中用典故織成的綿密網絡,那足以建構出一座博物館的多樣文體、以及他對人性深刻的理解和學術成就,讓我們忘記了《尤利西斯》曾飽受爭議,在當時,《尤利西斯》裡面提到的事物,沒有一件是能拿出來說的。現在這本被許多人認為是英語世界─或可能是全世界─最偉大的小說,曾因猥褻之名被官方或者民間禁止流傳超過十年,這也成為喬伊斯小說能如此廣泛流傳的原因之一。《尤利西斯》不僅改變下一世紀的文學進程,它還徹底改變法律上對文學的定義。

《最危險的書》是一本書的傳記,從《尤利西斯》第一抹靈感作現的一九○六年起,當時只是一篇短篇小說的主題─取自荷馬史詩的名字,配上喬伊斯在都柏林深夜酒醉時遇見的一個人─這本書在第一次世界大戰與戰後有驚人的成長,喬伊斯在翠思第、蘇黎世,以及巴黎之間輾轉住過的十幾間公寓裡,寫滿了七百三十二頁的筆記本,其中還夾雜了活頁紙與碎紙片。然而喬伊斯花在寫小說上的時間只是故事的其中一段。《尤利西斯》曾經在紐約的雜誌上連載,當它藉由信件傳遞時就遭監視,審查無所不在,甚至連大力宣揚此書的現代主義掌旗者,埃茲拉‧龐德也都審查過這本書。

大多數人都是從《尤利西斯》的背德之名而知道此書,當它的部分章節還是手稿階段,就曾在巴黎被焚毀;在紐約,它還沒成書就已被定下猥褻的罪名。喬伊斯的悲慘遭遇啟發了希薇亞‧畢區(這個旅居巴黎的美國人開了一間小書店),她在所有人(包括吳爾芙)都將《尤利西斯》拒之門外時,率先出版此書。當書在一九二二年初現時,為數眾多的評論對這本期待已久的喬伊斯新作褒貶不一,但立場分明。喬伊斯這本藍色的厚重書本幾乎是一出版就被英美兩國的海關禁止入境,有關當局在大西洋兩岸,總共沒收燒毀了超過一千本《尤利西斯》(實際數字永遠也算不出來了),其他國家也很快跟進,在十年之間,《尤利西斯》變成了地下教主,在當時若想讀這本書,要不就是去找文學海盜私印的盜版書,或者勇闖海關私藏入境,其他大部分的書都來自希薇亞‧畢區的莎士比亞書店。一名作家回憶當時,在那間書店裡,《尤利西斯》堆疊成列,像革命前夕排列在地窖裡的炸藥。那是現代主義革命的原型,事實上,正因為有這本書,現代主義才會成為一場革命。

現代主義的不和諧與反叛,甚至偶爾的暴力都不是前所未有,前所未有的是它產生的文化衝突延續下來,形成持續的力量,而把現代主義種種實驗融合成為一部傑作的,就是喬伊斯。在《尤利西斯》之後,現代主義的實驗手法不再邊陲,它成為本體。動盪不再只是混亂的根源,它已然成為美學不可或缺的成分,而正是這樣從多重感知中浮現凝聚的美學,迎來了全新的時代。因為現代主義反抗的,是根深蒂固的經驗主義,它反抗過去一整個世紀建立起對專業技術發展的過度自信,反抗無止境地擴張的權利與商業,以及反對所有消毒後經得起大眾檢驗的每一項整潔的事物。

經驗主義的敵人不是反邏輯,經驗主義的敵人是玄祕派。經驗主義文化無法利用、又不想或拒絕承認的東西,都會被從公眾領域隔離出來,並被歸檔至有害類別下:隱蔽的、無用又主觀的、說不出口的跟不能說的事物。玄祕派的頂點就是猥褻,猥褻的東西是無底的、無用的私密領域,這個類別的思想、文字與圖像那麼私密,公開展示這些東西根本就是違法行為,若要辯稱猥褻有其經驗與公眾價值,這也太窩囊了,這會違反了建立文明最根本的信念。《尤利西斯》之所以危險,是因為它抹除了經驗主義與猥褻之間的高下之分,消弭了外在生活與內在世界之間的差異。它的危險,在於它展現了一本書如何廢除隱密的權力,它教會我們保密是行將就木的權勢最後工具,而祕密本身,則是──正如喬伊斯所寫──「情願被罷黜的暴君」。《尤利西斯》罷黜了一切祕密。

現代主義作家把文學當成一場與舊文明的對戰,對這場戰役的賭注,最佳的寫照就是傑作被焚,言論審查是基於舊文化標準的暴政,在美國與英國,審查制度是一張廣泛的法網,執法標準是十九世紀中期的道德規範。對付猥褻等惡行的法律原本用於控制都市人口,但當時都市成長速度已超過政府掌控,因而主要執法權力大多落於逐漸興起的準官方治安維持委員會等組織。倫敦跟紐約這樣的城市能夠勉強維持秩序,多半藉由這類民間社群來壓制各種罪惡溫床如:乞丐、娼妓、遊民、鴉片,以及虐待兒童與動物的行為。

其中最成功的組織要屬「倫敦惡行抑制協會」(Society for Suppression of Vice,SSV),促成了許多該會推行的反猥褻法律成文。這種志願制的審查制度問題在於,他們的執法程度會隨著道德觀的時代潮流而標準不一,協會的會員數與資金起起伏伏,使他們注定無法達到自己理想的執行程度─色情刊物業者很快就習慣了暴起暴落的商業循環。英國的道德組織是由貴族領軍,採用合法途徑與公關宣傳,在台下呼應的是那些來來去去的志工,那些志工看來可不像是會願意出手扳倒違法商業的人,他們沒有在街上取締過色情刊物業者,也沒有構陷他人,他們沒帶槍,亦不會威脅、迫害、毆打任何人。

在美國可就不一樣了。在這裡,整治猥褻的手法可說十分野蠻。從一八七二年到一九一五年,決定是否構成猥褻、唯一且至高無上的仲裁者,是個名為安東尼‧康史塔克的男人。四十年間他主宰審美標準的霸權讓他成為一個象徵符碼,一組文化秩序的真人版,拒絕一切來自基層,可能威脅到人類救贖與文明的衝擊,而康史塔克認為,所有的衝擊當中,最有毀滅性的就是情慾。

情慾玷汙了身體,使想像力變得放蕩,讓心智腐敗、意志漸殆、記憶毀壞、撕裂良知,它讓心變得無情,使靈魂敗壞。它叫雙臂不知所措,並竊走靈活的步伐,它掠奪靈魂中人性的美德,並在男男女女青春願景的心智上刻畫下終其一生都抹滅不去的詛咒。

康史塔克將人性看作衰敗之物,被這個墮落世界腐化的純真,它對抗這片慾望風暴的機制就是美國郵政,以及他檢閱所有透過郵政系統傳遞的信件、報紙、雜誌的權限,他的權力則來自以他命名的法案。

一八七三年的康史塔克法案,將分發或廣告具有「猥褻、淫亂,或放蕩內容的書本、手冊、照片、報紙、印刷物或其他有非禮成分的出版品」的行為列為可處十年以下徒刑、或一萬元罰金的罪行,在法案之下,各州的「小康史塔克法案」,則延伸到禁止一切猥褻內容的出版與販售。有了法律為後盾,康史塔克以郵局特別代表的身分起誓、就任「紐約惡行抑制協會」(NYSSV)的領導人,他毀掉了數以噸計的書本,把幾千名色情書刊業者關進監牢。在一九一○年間,他兩頰濃密的落腮鬍具有雙重目的:一是重申舊時代價值的美好,二是蓋住某個色情刊物業者在他臉上留下的刀疤。「對付這些人,要像抓老鼠一樣,」康史塔克說,「絕不留情。」

康史塔克擔任著神與國家的工具,保衛著脆弱的國民不受外來勢力侵犯,他用強硬的原則對抗來自基層的衝擊,瓦解所有實驗行為。簡言之,他與他旗下的協會,代表的正是現代主義反對的事物。到了一九一五年,康史塔克的接班人,約翰‧桑姆納接管NYSSV,那時的出版社無分大小,都自動遞交書稿等候協會許可。在一次大戰前,協會的勢力累積到最強大的程度,足以勒令桑姆納對幾件非比尋常的案子提出刑法訴訟,《尤利西斯》就是其中之一。

喬伊斯與他的文學同好們面對的是一場戰爭,對手是治安維護者、道德主義者、文學盜版商、保護心切的父親、憤怒至極的丈夫,以及一群握有執法權的官員─郵件審查官、海關人員、法院檢察官、刑警、員警,還有皇家檢察官。對抗猥褻罪名(到現在還算是犯罪)的抗爭,不僅是爭取色情裸露素材的出版權利,這只是其中一個面向;另一項規模更大、在國家權力與個人自由之間的抗爭,在二十一世紀初更加激化,更多人站出來,反對政府代替人民決定什麼言論是有害的行為。國家控制與道德控管相互強化,康史塔克的道德監控時代,直接促成了聯邦政府的崛起(郵局為其打下了基礎),而政府對顛覆性言論的打擊,也有助於NYSSV在一九二○年代反猥褻的宣傳成效。一九一七年起,無論喬伊斯是否願意,他的名字就一直與無政府主義、傲慢知識分子,以及愛爾蘭人畫上等號─也就是所有可疑分子的代稱。

那個時代,所有直言不諱的作家並未把戰線畫在作品的外圍,他們把對抗視為作品的核心。喬伊斯那不合時宜的率直,讓他找不到任何人願意出版或印製他的第一本小說《一個年輕藝術家的畫像》,埃茲拉‧龐德曾在《利己》雜誌上怒吼道:「如果我們寫劇本、小說、詩集,或是任何可以被感受的文學形式時,不能跟科學家一樣享有同等的自由與特權,擁有最低限度接近真理的機會,那我們來到這個世界上到底要去哪裡?那這世界上有任何事情是有用的嗎?有嗎?」

龐德那時還忙著反對一九二○年代的康史塔克法案,在他寫信給最高法院的塔夫特主席法官,要求法官幫忙撤回已經頒布的法案,他還非常堅持地寫道:「一群狒狒與蠢蛋寫的法律。」康史塔克法案之所以如此令人厭惡,部分原因是它反映了像龐德這種反傳統、叛逆分子,必須依靠郵局服務為生的現實。現代主義在一次大戰激起的亂流中茁壯,當帝國崩解,數百萬人往來邊境,交換激進而新穎的想法,恰好就是現代主義的反叛天性,讓當時最大、最世俗的政府官僚不得不刮目相看。

現代主義者使用的是大眾的文化資源跟行銷策略,即使他們有時會避開觀眾心理而壓抑作品的爭議性或實驗性。喬伊斯自言,與其寫一本讓百萬人喜愛的小說,他寧願寫出一本讓人能反覆讀上百萬遍的作品。現代主義者招收的是狂熱而有特色的小眾讀者,他們散布在不同國家與時區裡,要如何培養他們成為忠誠的讀者群呢?方法之一是透過眾聲喧譁的同好雜誌,激勵這些相隔遙遠的讀者與作者互相交換想法。但因為現代主義雜誌的讀者量太少,無法在太多書店及報攤販售,像喬伊斯這樣的創作者,會需要一套政府控管、穩定、覆蓋面廣的配送系統,才能將訂戶連結起來。是郵局系統,讓前衛文本得以用低價、公開地在散居各地的同好之間流通。而郵局,同時也是有能力檢驗、追查、焚燒這些文本的機構。

(本文為《最危險的書:尤利西斯從禁書到世紀經典之路》前言部分書摘)

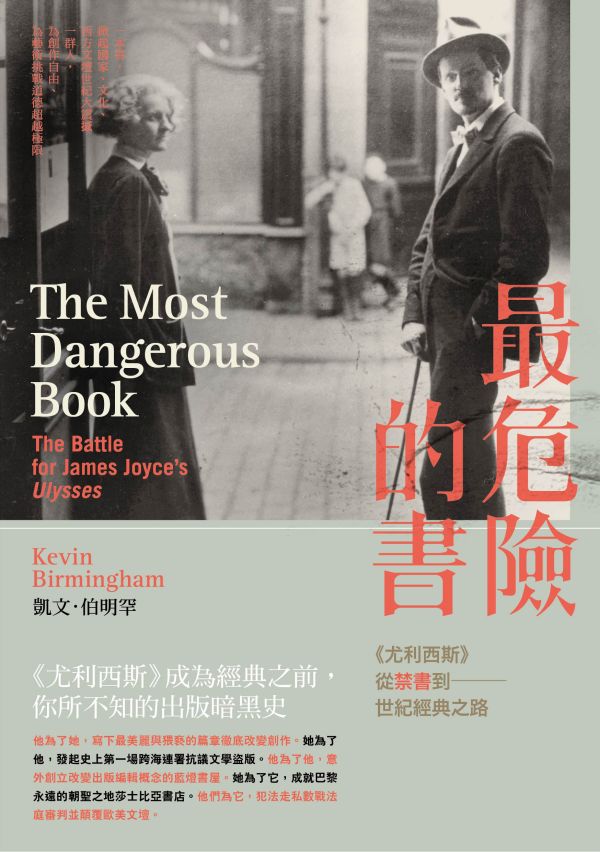

書名:《最危險的書:《尤利西斯》從禁書到世紀經典之路》 The Most Dangerous Book: The Battle for James Joyce's Ulysses

作者:凱文‧伯明罕(Kevin Birmingham)

出版:九歌

日期:2016

圖片credit:Alberto@flickr

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案