詩|辛波絲卡

譯、筆記|林蔚昀

某些人

某些人逃離另一些人。

在太陽或雲朵下的

某個國家。

他們把某些屬於自己的一切

留在身後,播了種的田野,某些雞和狗,

還有鏡子,以及鏡子裡映照出的火光。

他們背上背著水壺和包袱,

一開始的時候越空,之後每天就會越來越重。

在寂靜中某個人因為疲倦倒下,

在喧囂中某個人的麵包被奪走,

某個人試圖搖醒他死去的孩子。

在他們面前總是有一條錯誤的路,

總是有一座不對的橋

架在一條河上,那河水奇怪地泛著玫瑰色。

在他們的四周有槍聲,或近或遠,

而在天空中有一架似乎在盤旋的飛機。

某種隱形的能力可能會有用,

某種像是石頭的灰色,

或者更好的是某種不存在,

持續一段時間或者更久。

某件事還會發生,問題是在哪裡,還有發生什麼。

某個人會來到他們面前,問題是什麼時候,來的是誰,

有多少人,為了什麼目的。

如果那個人有選擇,

或許不會想要成為他們的敵人,

然後會留給他們某種人生。

──《瞬間》,2002

〔對照筆記〕那些「某些人」們

二次大戰中最可怕、也最令人無法理解的罪行之一,就是希特勒對猶太人的大屠殺。

辛波絲卡作為旁觀者要怎麼寫大屠殺?沒有經歷過大屠殺的她有權利和資格寫大屠殺嗎?辛波絲卡的「不在場」會給她冷靜觀看的距離,還是會讓她對這個事件的描寫及評論流於表面?

猶太裔波蘭文學評論家亞瑟‧桑德爾(Artur Sandauer)曾在他的文章〈比如說辛波絲卡〉(Na przykład Szymborska)中如此批評辛波絲卡的〈尚且〉:「辛波絲卡在這首關於運送猶太人的可怕詩作中並沒有寫到這件事本身,而是寫出了她的無知,寫出了一個現代波蘭女性在夜晚的沉思。她努力試著回想關於這個民族的一切,但是在她記憶中這些人只留下了名字。」

確實,辛波絲卡對猶太人的記憶不多,也無法切身體會他們在集中營中所遭受到的苦難。但是,如果我們記得:大部分現代的讀者(包括波蘭的年輕讀者)也像辛波絲卡一樣,對猶太人大屠殺缺乏切身的感受和第一手的知識──也許,我們就不會抱著苛責的態度看辛波絲卡這首詩,而是可以把它當成是詩人試圖理解他人苦難所做出的嘗試。

早在1943年寫下的〈運送猶太人〉可被視為是〈尚且〉的前身,雖然兩者的風格和重點迥然不同。〈運送猶太人〉比較寫實(雖然也只是詩人的想像),把重點放在猶太人在死亡威脅中(在擁擠悶熱的車廂中無法呼吸)求生(在行進的火車中拆掉木板跳車)。在〈尚且〉中雖然也有死亡威脅(乾渴)和跳車(「奔馳時別跳」),但重點已被轉移到猶太人所承受的不義命運(只是因為身為猶太人而被殺)。

不義的命運任何人都有可能遇到,不只是猶太人。在過去與現在,許許多多來自不同國家、不同種族的人都遭受到不義的命運,就像辛波絲卡筆下的〈某些人〉。就算我們不是「某些人」,我們也必須作出選擇:在面對這些人時,要成為他們的朋友還是敵人。

戰爭的孩子

他的眼神因為話語而熾熱。

他的話語因為眼神而熊熊燃燒。

他把艱難的數字

換成了中氣十足的演說。

而群眾有如潮水喧譁,

群眾的背脹滿破裂。

脫下帽子後露出的鬣毛

往講台底下靠近。

講者飛騰的話語懸在半空──

他看見了孩子。他們把可怕的時代

戴在自己灰白的頭髮上,

像是文風不動的空氣。

在他的吼叫爬上他的手臂,

爬上那陡峭的牆之前──

他知道,他的手在顫抖。他接過了

戰爭的最後一塊碎片。

他走下來,像是一個背負著重擊的挑夫。

他的聲音和手勢都降低了。

他說──請你們幫幫忙,

幫我把那壓迫我記憶的東西抬起來。

-1947

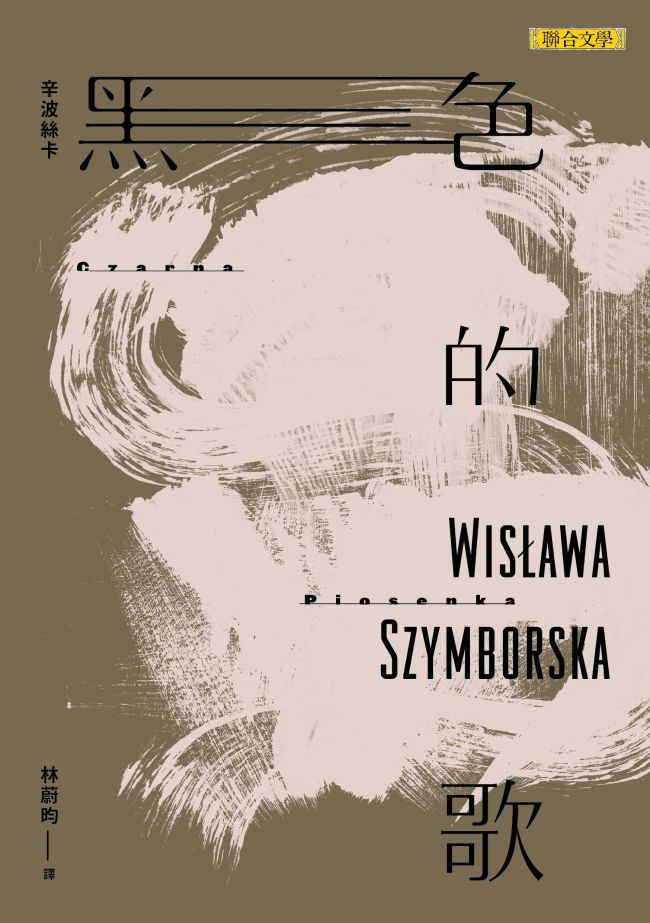

書籍資訊

書名:《黑色的歌》Czarna Piosenka

作者: 辛波絲卡(Wislawa Szymborska)

出版:聯合文學

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案