文|鷲田清一

譯|蘇文淑

在京都長大的人沒看過海,所以對海萬分憧憬。因為旁邊沒有海,便嚮往住在神戶或阪神地區的山坡住宅區。京都人如果住在一個看不見山的城市便會感到不安,但又想住在沒京都這麼潮濕、陽光充沛、望得到海的山丘上,所以很多人老是叨念著老了後要去住在阪神地區,可是不曉得為什麼,在京都出生長大的人很少真的離開。既然沒有海,便把琵琶湖看成海,在琵琶湖玩水,不過很可惜的是琵琶湖裡釣得到的只有鯽魚、諸子魚 或鯰魚這些淡水魚。京都人把這些腥臭的魚煮得又鹹又甜,欺騙自己吃得津津有味,不過實際上並不滿足。京都人特別喜愛香魚肚腹的那股怪苦味,懷著一種短暫享受美食的心情來品嚐這種鮮「生」。

以前在西邊海域上捕到的魚,一路經由陸地送到京都後還能存活的,只有生命力旺盛的海鰻而已,或者聽說頂多還有埋在木屑裡的蝦子。就像各位所知道的,關東人以前是不吃海鰻的,因為這種魚密密麻麻的小魚刺太多,是粗俗又粗俗的魚,不是給人吃的,所以只能搗爛了做成魚板。主要是那小魚刺實在是太麻煩了。可是在京都,說到「活魚」就只有海鰻而已,大家沒辦法,想吃鮮魚的話一定就要想辦法料理這海鰻,於是在這種情況下,想出了汆燙海鰻的做法。把海鰻以毫米單位細細切碎,像防犬格柵那樣精密而平行,斷骨不斷皮。斷骨後過一下熱水,接著冰鎮。魚肉就只這麼輕輕一燙,便像菊花開了一樣捲了起來,接著泡冰水讓魚肉緊實後便可以沾著梅醬吃。剩下來的皮也照樣切個細碎,拌進小黃瓜,跟芝麻、醋配在一起享用。這麼細膩的處理方法是一種執著,也是自尊心強烈的民眾在無法可想下所展現出來的一種智慧。結果呢,現在這道汆燙海鰻在東京也成了高級菜了。

從前京都的食材就是如此匱乏。而這份匱乏,卻也孕育出了極致精巧的技巧。這份技巧,很諷刺地也把滷京蔬跟泡菜、山椒小魚乾這些可以長久保存的食物推升成為受歡迎的京都家常菜。這是為了把匱乏轉化為存續,而衍生出來的智慧。

至於在那之前又是什麼情況?以前在若狹灣裡抓到的魚,會先風乾成一夜干後運來京都,像若狹比目魚。青花魚也要先抹把鹽,想辦法讓它不要腐壞,送到京都人的口中。連結起京都跟若狹的那一段路程因此被稱為青花魚街道。另外像醋醃過的京都生壽司跟青花魚壽司,也都是因為肚子餓才出現的食品。不過,餓歸餓,倒是無論如何絕不能讓人看出,所以便做出了極為肥厚的青花魚壽司。雖然原本也不是想刻意展現奢侈風情,但把壽司用寬厚的海帶這麼一裹,再用竹皮細心包起遞給客人,這種作法中的確展現了一份優雅。

「いづう」,位於四條通往北一點的祇園切通 上。這家店的特產彷彿恰恰證明了名品往往是孕生自匱乏中。京都人節慶時,常常你送我、我送你這家店的青花魚壽司。青花魚帶著銀色光澤的魚肉底下,也是透亮的泛著銀光的飯粒,魚肉則深深嵌進飯粒裡。聽說名作家山口瞳曾經為了買這名產,中途在京都站下車呢。

都市的條件──世界鬆開了嘴角之地

都市之所以像個都市,在於都市裡充滿了選擇。可以說在它裡面看得到不同的價值觀,也可以說在它裡面,包含了「反世界」。就像我在這本書一開頭就提到過,舊城區有三種新城裡看不見的東西,一是大樹、一是宗教場所,另一項則是閒散地區。而這三項有個共通點,那就是它們都對這世界敞開了大口。

新城裡不會有大樹。因為新城本來就是砍伐樹木、開挖土石後開發出來的新土地。但舊城裡會有很多古木,在神社、神宮裡或在路邊、城區邊。大樹的時間軸超乎了我們對於時間的感知。人們平常切身感受到的時光軸度,頂多只有數十年吧,就算努力回想,頂多也只能追溯到曾祖父那代。對於戰後出生的人來講,大概可以回溯到日俄戰爭吧,但對於現今十幾歲的人,就連太平洋戰爭也像雲霧那麼遙遠了。未來的時間軸更是短得不得了,我們連五年後的事此刻都很難想像。所以科幻小說跟未來小說的作家在創思能力上真的令人脫帽致敬。大樹的生命卻遠超乎這樣的軸度。所以當我們回顧自己的人生時,不妨跳脫到一個截然不同的大尺度上,把自己的人生擺進大樹的生命向度裡,相信我們看待自我的存在時會有不同的看法。大樹理所當然地賦予我們這種轉換時間軸度的可能性。在它身上,靜靜流淌著不同於人類頂多三代同堂的時間。大自然的悠久時光。

寺院神社。促使我們站在一個不同的立足點觀望自己的人生。跳脫此刻所站的位置,從這世界的「外頭」,回首凝視自己的此刻與此處。寺院神社賦予了我們這種可能。那樣的場所,是我們在身邊的人誕生到這世上與離開這世界時,所去的誕生與死亡之地。或許也可以說是通往這世界「內」、「外」的旋轉門吧……。在那裡,棲宿著跟我們日常生活中所共有的、極其普通的世界觀與感受截然不同的,超脫了凡俗、通脫的價值。

還有都市裡的閒散地帶。這跟特定宗教設施一樣,都是不會被納入新城設計裡的場所。這種地區象徵的是都市裡頭的「闇」,是會讓人有點害怕靠近的微微黯淡又可疑的場所、鬱悶的不良族群聚集處、某天突然消失了身影,抹滅自己過去的中年男子藏身之地、人老珠黃的阻街女郎站在路燈後拉客的場域。被隱匿在都市的臉孔後、被當成不存在的陰影、受放逐的場域。那兒堆積了各種怨懟與辛酸、藏匿了各式各樣的不幸。雖然是個被驅離的人流落飄零之地,但也是個能讓人隱身埋名,稍微喘口氣,繼續再掙扎著活下來的緊急避難地。那些覺得自己已經被逼得山窮水盡、走投無路的人,來到了這兒後又是柳暗花明……。在慢慢習慣自己彷彿已經以另一個人的身分活著的日子中,終於又看見了另一絲生存的曙光。

大樹、寺院神社跟令人疑心生暗鬼的閒散場所,共通之處在於它們都是通往這世界「外頭」的開口跟裂縫。它們撩撥著我們日常認知的常理(common sense),就此意義而言,它們是妖魅的。而它們的妖魅在於它們雖然可怕(或許正因為可怕),但我們卻無論如何都會受其吸引。被吸引──就像是超現實主義者彼此當成暗號的那一句changer la vie(改變生活)──或許意味了我們自身的存在可能會被帶往別種可能性,而這可能性,便意味了我們自身的崩毀,意味了我們對於災難感的沉溺。

讓我們得以馳騁於這種對於「另一個世界」的想像的,是古木、是神社佛寺、是閒散地區。而在現代,被消費記號淹沒得連一點縫隙也沒留下的都市裡、就連縫隙本身也被當成了記號瞬間消費掉的城市中,可以代替古木、神社佛寺與閒散地區的搞不好會是藝術吧?但藝術也逃不了被當成一個符號消費掉的危機,甚或事實上,藝術也正在被消費。

可是我們不能只把縫隙當成空虛加以肯定。一個完全沒有任何縫隙的世界的確太過狹隘,讓人看不見其他可能性。那樣的世界太過確實、太過堅硬(或者說也太過於脆弱),讓人感覺好像不管怎麼施力也無法改變它。於是人被無力感、一種像是便祕般的閉塞感所籠罩。可是如果縫隙太大,世界便會搖搖晃晃、找不到一個定點,在這種情況下,人反而會一直被不安感所襲擊。這時候,作為一種反動,人們會急著架構起一個比沒有任何縫隙的世界更為堅硬的世界,陷入過度的合理主義、過分饒舌、無限嫉妒、被害妄想,甚而嚴苛地要求永遠以一樣的方式進行同樣行為才能安心的求同行為中,又或者會退回幼兒時期,出現不斷強迫般反覆確認現行規則的退化現象。焦慮地想要趕緊填補太空洞的縫隙。於是就此陷入了與一開始所追求的可塑性完全相反的僵硬狀態。非但踏不出這世界之「外」,反而更龜縮於世界之「內」。

京都這城市裡,還有很多像這樣子世界鬆開了嘴角的地方。還有很多通往「那頭」世界的開口。就像我在這趟旅程一開始時提到的,京都的法喜世界(神社佛閣)、推論世界(大學)、陶醉的世界(花街)都屬於這一類。又或者是提供給人另一種生活契機、人生的避難場所,這種空間只要一找到處都是。京都能讓懷疑自我存在的人,覺得如果在京都或許會得到認可吧。每次京都出現在連續劇時,不是被當成殺人事件的地點,就是有熟年女子失戀,要來京都療傷,但京都直至今日依然是個遠比連續劇中所描繪的,更為形而上、更妖魅的城市。

(本文為《京都の平熱:哲學家眼中的京都小日子》部分書摘)

書籍資訊

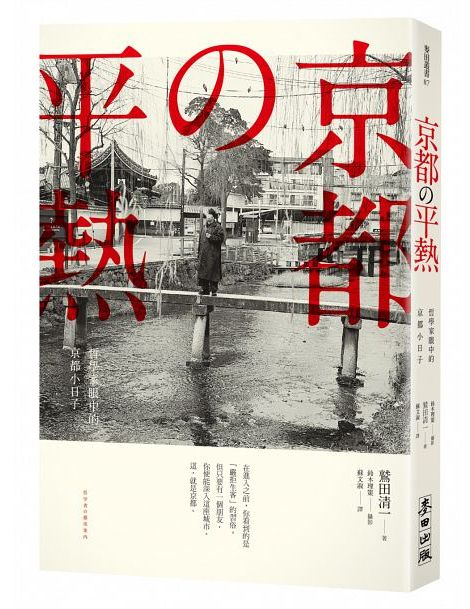

書名:《京都の平熱:哲學家眼中的京都小日子》 京都の平熱: 哲学者の都市案内

作者: 鷲田清一(著),鈴木理策(攝影)

出版:麥田

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案