聽著,博物學家說,一隻跳蚤

身上還寄居著更小的跳蚤,

這些跳蚤還會被更小、更小的跳蚤咬,

如此無限下去沒完沒了。

因此每個詩人各顯身手,

總會被長江後浪咬一口。

文|布萊特.衛斯伍德、史蒂芬.摩斯

譯|張毅瑄

牠們肩並肩站著,手握著手,像所有新婚夫婦一般洋溢喜悅與自信。新郎穿著筆挺的黑色晨禮服,新娘則身著白色長禮服,頭戴面紗,背後有長長裙裾。靠近一點看,你就能看見這些美麗手製禮服上面那些精巧費工的細節。

問題是,你得拿著一支極高倍率的放大鏡才能「靠近一點看」,因為在你眼前的是一套迷你婚禮模型,比例大概會是你畢生僅見過最小的。小小的新郎新娘站在一個長六公釐寬三公釐的小框中,就算你用上放大鏡也必須瞇起眼睛才能看清楚細部;最稀奇的是,這些細巧精緻的禮服並不是穿在人偶身上,而是穿在跳蚤的身上。

穿衣服的跳蚤,西班牙語稱為「衣冠跳蚤」(Pulgas vestidas),出現於十九世紀晚期,是墨西哥婦女(據說也包括修女)熟習的傳統民俗工藝之一。雖然婚宴主題的衣冠跳蚤藝品的確最受歡迎,也常被用來作為結婚禮物,不過這些作品的題材並不止於婚禮,而是包括了各式各樣戲劇性的場合。這些奇異的民俗工藝品曾一度供不應求,但現在在墨西哥似乎已經無人製作;不過,近年來倒是有一名來自約克郡的動物學家提姆.考克立爾(Tim Cockerill)試圖給這項老手藝新生。

今天我們能在倫敦自然史博物館的「羅特希爾德隱翅目館藏」(Rothschild Collection of Siphonaptera)中看到一些引人入勝的「衣冠跳蚤」實品,從這些藝品中可看出匠人無中生有的巧手與苦心:每一尊小人偶的軀幹與四肢都是用細小的紙片與布片做成,然後再在上面放上一隻跳蚤來代表人偶的頭部,其結果就是讓這隻跳蚤的身體看來比實際上要長得多,而這也正是製作者所意欲達成的視覺效果。

這系列館藏內容浩如煙海,衣冠跳蚤只是其中一小部分。據估計共有二十萬隻標本,涵蓋人類目前所發現、所記錄超過兩千五百種不同跳蚤之中四分之三的品種。這些標本大部分都被保存在顯微玻片上,並儲存在木櫃中防止受光照毀損,有些則是被浸泡在防腐液中。「羅特希爾德隱翅目館藏」的標本藏品包括世界上最大的跳蚤:寄生在「山狸」這種齧齒類動物身上、來自北美洲的「山狸蚤」(Aplodontia rufa),牠的身長可達八公分;以及世界上最小的一種跳蚤「貓蚤」(Ctenocephalides felis),這種跳蚤雖然只有一到三公釐大小,但卻因為攀附上了人類最喜愛的家庭寵物之一,而能夠藉此征服全球。

羅特希爾德家族富可敵國,這樣的貴族世家到底怎麼跟全世界最龐大的跳蚤藏品系列扯上關係?這就要說到這家族的一位成員查爾斯.羅特希爾德(Charles Rothschild),他是著名的博物學家與科學家,發現數百種新跳蚤,為牠們留下紀錄並命名,其中還包括「印度鼠蚤」(Xenopsylla cheopis)這個傳染黑死病的元凶。他的兒女們遺傳了父親對自然與科學的熱愛;當查爾斯.羅特希爾德在一九二三年十月自殺身亡之後,年方十五歲的米莉安(Miriam Rothschild)就繼承父志鑽研跳蚤。米莉安將查爾斯收藏的大量跳蚤標本分類登錄成六鉅冊,製作了極其詳細的目錄(為此花了她三十年光陰),並提出數個關鍵性的新發現,幫助我們了解跳蚤複雜的生命週期之謎。

跳蚤是一種寄生蟲,居住在鳥類或哺乳類(人類當然也不例外)的身上,牠們必須演化出各種方式來讓自己的生命週期與宿主同步。米莉安.羅特希爾德發現兔蚤(Spilopsyllus cunicul)能夠控制自己在宿主懷孕時跟著懷孕,這樣當兔寶寶降生時跳蚤寶寶也會同時誕生。一九五○年代早期,英國的兔子族群因「兔多發性黏液瘤病」遭受沉重打擊,人們原本以為這種疾病由蚊子傳染,後來米莉安才發現真正的病媒是這些不起眼的跳蚤。

此外,米莉安也耗注大量心血以形態學(Morphology)角度研究跳蚤,想要找出牠們能跳這麼高、這麼快,而且重複一次又一次威力仍舊不減的原因。如果人類具有跳蚤的能力,那人就能以火箭升空的速度起跳,能跳一百八十公尺高。最後,她發現跳蚤的髖關節裡有一層由特殊「節肢彈性蛋白」(Resilin)所構成的緩衝墊,能在被壓縮之後回彈的過程裡釋放大量能量,將跳蚤以極大的速度送上驚人高處。這種特技讓跳蚤能輕易從一隻宿主跳到另一隻宿主身上,尤其是在原宿主死亡、跳蚤亟需「新家」來寄生的時候特別有用。

米莉安.羅特希爾德在一九五二年出版了《跳蚤、吸蟲與布穀鳥》(Fleas, Flukes & Cuckoos)這本鳥類寄生蟲學專論,書中充滿精彩的資訊與故事,例如一種以河馬眼淚為食的蠕蟲、一隻躲在雨燕羽毛中一路被載到到非洲,又再回來的蝨子(米莉安說這就像是「一個人的內衣裡藏了好幾隻紫岩蟹在那爬來爬去」,這比喻實在是讓人印象深刻),以及一隻「在某隻青蛙舌頭下定居,從此過著幸福快樂日子」的吸蟲(Fluke)。

除了這些讓人陶醉的例子,這本書最讓人愛不釋手的還是那些跳蚤逸聞。舉例來說,米莉安告訴讀者:灰沙燕這種鳥每年會有一半時間待在非洲,這段期間,那些原本寄生在灰沙燕身上的跳蚤會留在鳥巢裡冬眠,等到春天鳥主人從非洲歸來,牠們才又醒來、迎接宿主:「想想這畫面還真令人難受,一隻灰沙燕熬過遷徙途中各種艱難危厄,好不容易在四月回到自己的鳥窩準備繁殖,卻只見到巢口圍滿了幾千隻饑渴跳蚤組成的接機隊伍。」米莉安自己曾說過:「我必須承認,我覺得任何事都很有趣。」這話的真實性在她對跳蚤的著迷上徹底印證。這些小生物究竟是何方神聖,竟能擄獲她的芳心至這般地步?

跳蚤是昆蟲的一種,屬於「隱翅目」(Siphonaptera),這個字源自希臘文,意為「無翼空管」,「無翼」是說跳蚤沒有翅膀,「空管」則是指跳蚤口器具備的強大吸力。

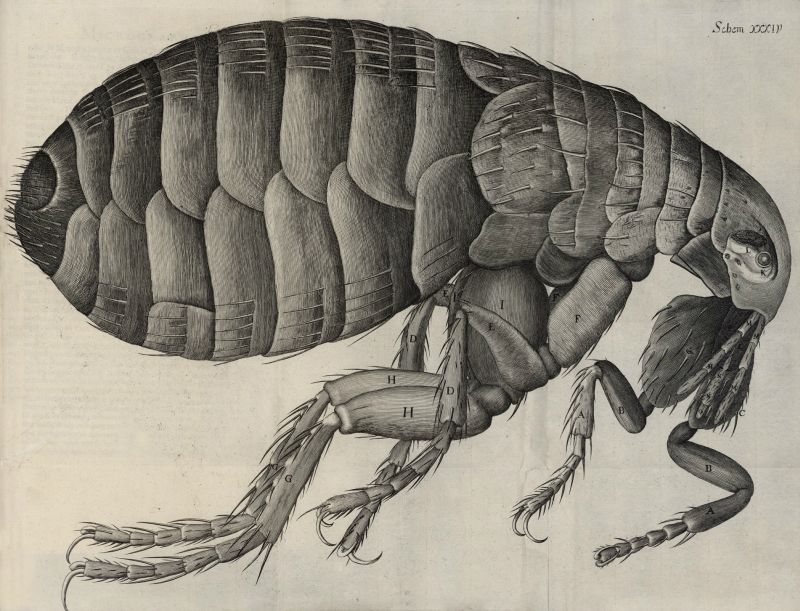

跳蚤的基本身體構造同於其他昆蟲:六條腿,軀幹分三部分(頭、胸、腹);不過這些特徵也像其他昆蟲一樣,在數百萬年間因物競天擇而出現變化,終於演化出我們今天所見的這些特殊形態與功能。跳蚤的後腿比另兩雙腿更長,也更有力,讓牠們能施展高超輕功;我們若能就近看個仔細(可惜僅憑肉眼做不到)一定也會對牠們的功夫表演嘆為觀止。十七世紀的自然哲學家羅伯.虎克(Robert Hooke)(這人顯然是個跳蚤迷)曾寫下這段值得一讀的文字:「儘管眾人皆知這種迷你生物是個會跳啊跳的小型褐色動物,但絕少人能深入認識牠真正的形狀與體態、身體結構與內含的力量、腿足與軀幹帶有的美,或是牠生育繁殖的方式。」

跳蚤是這顆星球上最成功的昆蟲家族之一,牠們已在這裡生存了至少兩億年,期間身體型態都無甚變化;而現在你更可以在任何一種自然環境裡找到跳蚤,從北極圈內到溫帶地區,再到熱帶雨林和炎熱乾燥的沙漠,只要牠們的宿主能夠生存,跳蚤就能跟著沾光。

就連恐龍都無法免於蚤患,而且寄生在牠們身上的巨大跳蚤可是有二點五公分長!這些史前昆蟲出現在距今約一億兩千五百到一億六千五百萬年前,近年來紛紛在中國數個地點出土,研究顯示這些跳蚤老祖宗也跟現代的子子孫孫一樣有著長得像吸管、邊緣呈鋸齒狀的口器,能夠刺穿宿主粗厚的皮膚,雄性的古代跳蚤還擁有巨大而外露的生殖器。不過,依據巴黎自然史博物館的古生物學家安德烈.奈爾(Andre Nel)所說,當時的跳蚤還沒發展出現代跳蚤所具備的跳躍能力:「這些昆蟲並不是靠跳躍來移動⋯⋯(而)可能是在動物身上的羽毛或毛髮之間爬行。」

當恐龍自地球退場,霸主地位被哺乳類和鳥類取而代之,這些上古跳蚤也重新適應依賴新宿主的生活。牠們的體型逐漸變小,並學會了從一隻動物跳到另一隻動物身上的技巧,後者正是跳蚤能在現代欣欣向榮的不二法門。

全世界百分之九十五的跳蚤都以哺乳動物為宿主,剩下的百分之五則以鳥類為宿主;不過在英國這個比例可就不大一樣,英國本土約有六十種跳蚤,其中有百分之二十五是寄生在鳥類身上。世界上大部分跳蚤選擇的宿主不外乎那幾種,特別是家中豢養的貓狗等寵物更是牠們的最愛。雖然說牠們是住在動物身上,不過我們也經由慘痛的經驗發現:貓蚤咬的不只是貓,牠也會咬人。

大約在距今一萬六千年到三萬兩千年之間,當我們的史前老祖宗剛開始馴養狗這類野生動物來幫忙打獵的時候,他們根本不曉得自己同時也把一種極小型生物─跳蚤─請進了自己的生活。事實上,跳蚤或許在更早之前就已經讓人類不勝其擾,畢竟這些原始人類所狩獵的許多動物都是跳蚤飼主,獵人身上保暖用的獸皮衣裡可能就藏著不少跳蚤等著跳上人類肌膚。當我們從採集─狩獵的游牧生活轉變為定居的農業生活,跳蚤也跟著過上好日子,這也解釋了為什麼我們是唯一慣常遭受跳蚤攻擊的靈長類動物;我們甚至還有自己專屬的跳蚤品種:「人蚤」(Pulex irritans)。

自從人與蚤初次相會,至今跳蚤一族不僅飽受厭惡還落下不少惡名。這也不稀奇,因為跳蚤唾液裡含有抗凝血劑,用來防止吸血時血液凝固,但人體遇到這些抗凝血劑就會產生刺癢感;除此之外還有個更嚴重的問題,那就是跳蚤身上可能攜帶疾病,而這些疾病有的能夠致命。

這些疾病中最為惡名昭著者莫過於黑死病,這種病由鼠疫桿菌(Yersinia pestis)引發,而傳播鼠疫桿菌的病媒正是印度鼠蚤。這種桿菌會阻塞跳蚤的消化管,讓跳蚤無法將吸得的血吞入胃中;餓壞了的跳蚤因此飢不擇食、只要遇到溫血動物(例如人類)就要連咬好幾口,不斷將滿含鼠疫桿菌的唾液注入人體。細菌一旦透過皮膚進入人體,就會迅速經由淋巴系統散佈到全身,患者身上(通常是腋下與鼠蹊部)會出現腫脹(淋巴腺腫),通常會在數小時內死亡,最多撐個幾天,只有不到半數的患者能撿回一命。

史書有據的第一場黑死病疫情,於西元五四一年在君士坦丁堡(現在的伊斯坦堡)爆發,這種疾病因此被命名為「查士丁尼瘟疫」(The Plague of Justinian)(查士丁尼是當時東羅馬帝國皇帝)。之後不到一年時間內,瘟疫就散佈到東羅馬帝國全境,據估計有兩千五百萬人死於疫情。接下來的兩百年間,瘟疫一再現身,被瘟神帶走的生命可能多達五千萬人,連查士丁尼皇帝本人都曾染上鼠疫,還好最後倖免於難。

歷史學家普羅科匹厄斯(Procopius)親身見證當時情況,紀錄下瘟疫帶來的毀滅性災情,以及疫情退去後生者必須面對的心靈痛苦與艱困現實。他認為事情之所以會如此,皇帝陛下本人必須負極大責任:

當我們已知的人類世界─尤其是羅馬帝國─遭瘟疫肆虐,大部分農村變為鬼城,疫情所經之處必留下一片荒蕪,而查士丁尼卻對這些陷入絕境的自耕農不聞不問。就算在瘟疫流行時,他也不願停止徵收年稅,甚至要求每個人付了自己應付的稅之後,還得替過世的鄰居繳稅。

瘟疫在十四世紀中葉襲擊歐洲,這是鼠疫第二次造成嚴重災情,也是這疾病最為人熟知的一段歷史,「黑死病」之名就是在此時出現。如同早先的疫情,因病而死之人的數量只能靠估算而得,但大多史學家都同意這次死亡人數約在兩千五百萬人左右,約佔當時歐洲總人口的百分之三十到百分之六十之間。

黑鼠乘著來自中亞的商船,將鼠疫桿菌向西方傳播。疫情首先在一三四七年爆發,接下來數百年間不斷規律的復發,其中英國人最熟悉的就是一六六五到一六六六年之間的「倫敦大瘟疫」(Great Plague of London)。一七二○年出現在法國的瘟疫是歐洲最後一場主要疫情,然而亞洲和澳洲仍有瘟疫盛行、死者遍地的慘況,直到二十世紀早期才有所改善。甚至到了一九九四年,在印度爆發的一場小型疫情仍舊造成超過五十人死亡。

長久以來人們都以為老鼠是罪魁禍首,直到十九世紀晚期,法國醫師與細菌學家亞歷山大.葉赫森(Aleaxandre Yersin)才發現病原體原來是極微小的「鼠疫桿菌」,該桿菌的學名因此而被取為「葉赫森氏菌」。他的同事保羅路易.西孟(Paul-Louis Simond)當時在喀拉蚩(Karachi)(位於現在的巴基斯坦境內)工作,也開始進行一連串的實驗,最後他提出結果,認為這種細菌並非由老鼠本身傳播,而是透過寄生在老鼠身上的跳蚤;當老鼠與人類接觸,就可能把身上的跳蚤傳給人類。其他科學家一開始對這種說法半信半疑,但十年之內大家就都承認西孟的學說是石破天驚的大發現。

當時鼠疫在大部分地區已經是一種得到控制的傳染病,這算是不幸之後的大幸,但早年疫情留下的影響甚鉅。如果說,恐龍滅絕之後,體型較小的哺乳類因此得到生存空間而能壯大,那麼黑死病疫情對社會與經濟層面的影響也類似於此。黑死病的一個直接後果就是引起農民革命,因為勞動力銳減使得活下來的人有本錢要求更高薪資、更好的工作環境,還能自由遷徙尋求最佳工作機會,統治階級自此再也不能將農人視同奴工或蟲豸看待。

說到跳蚤,人們總是聯想到不好的事情。治安惡劣的地方叫做「跳蚤坑」,髒瘦的驢子會被說是「生了蚤」,而如果你在訓斥某人,你就是「放跳蚤在他耳裡」。甚至還有種顏色以跳蚤為名,但這卻是色票裡最醜的顏色:蚤色(Puce)(也就是法文中的「跳蚤」一詞)。蚤色是一種帶著紫的褐色,類似瘀傷或血跡的顏色,但也有人說,它其實是跳蚤吸飽了人血之後排出的糞便顏色,或是一隻跳蚤被壓爛之後的顏色。

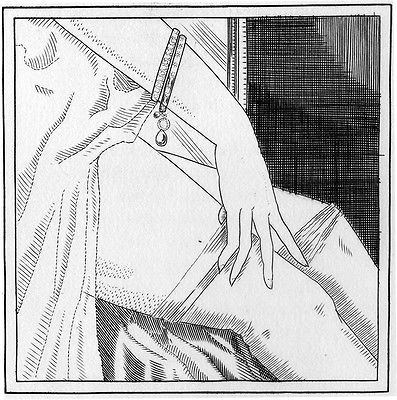

古羅馬和文藝復興時代的詩人都常用跳蚤來暗喻性事或性慾,這種既小又靈活(而且嗜血)的蟲子很容易就能鑽入愛人的衣服裡頭。一五八二年,法國一群風流文人共同寫出一系列名為《羅榭思夫人的跳蚤》(La Puce de Madame Des Roches)的極長篇組詩。馬羅在劇作《浮士德博士》(Dr Faustus)中讓所有惡德都化作角色人物,於是「驕傲」(Pride)就在舞台上宣告:「我就像是歐維德筆下的跳蚤,我能潛入小姑娘身體的每一處地方,有時像頂假髮一樣坐在她眉頭,接著像項鍊一樣掛在她脖子上,然後像羽毛扇一樣親吻她,最後,我鑽進一件精緻罩衫⋯⋯就能對她為所欲為。」

這段台詞很可能讓詩人約翰.多恩(後來成為聖保羅大教堂的司祭長)得到靈感,寫下史上最著名的跳蚤詩。〈跳蚤〉(The Flea)一詩可能成詩於一六一○年前後,一開頭敘事者便單刀直入地問(心不甘情不願的)女伴願不願意與他上床:

看看這隻跳蚤,然後你請聽著,

你對我的拒絕是多麼吝嗇;

牠先吸了我,然後吸你一口,

我倆的血不就在牠體內交合?

當時的讀者一定了解「吸」(Suck)這個字為何在詩中不斷重複出現,再說花體字的小寫S 與F 看來極為相似,這英文字看起來也更別有深意。多恩被稱為玄學派詩人,也就是說他在寫詩時常專注於某個別緻的、聰明的觀點或故事,然後再加以顛覆或扭曲;此處他筆下的跳蚤也不例外,當我們一行行讀下去,就會發現這個小小蟲兒的體積和重要性都出現了戲劇性的成長:

這隻跳蚤便是你我,而牠身體

則是你我洞房,你我結婚禮堂;

就算你雙親反對,就算你守身如玉,

我們終要結合,在活生生的黑牆裡築愛巢。

詩人的筆調十分口語化。詩中女伴從頭到尾不發一語,以行動做出最流利的答覆。她一手把跳蚤捏死,同時也捏碎詩人的滿懷希望:

如此殘酷、如此突然,

竟用無辜鮮血的紫色把你指甲染,

這隻跳蚤究竟身犯何罪?

不過吸你身上一滴血,也不算貪。

詩人走筆至此又來一個轉折,讓這位百折不撓的敘事者最後一次試圖求歡,利用跳蚤之死來說服眼前沉默的女伴:

你贏了,對我說:

捏死這跳蚤小事一樁,不影響你我;

想想自己這番話,就知道你根本不必怕什麼:

事關榮辱也就這麼一點,你從了我,

就像殺隻跳蚤,又能傷你幾多?

〈跳蚤〉一詩就像多恩的其他許多作品一樣,奇異的想像力、複雜而慧詰的論述、大膽的幽默與口語化的遣詞用字全部在內完美交融,一讀便難以忘懷。這首詩寫成至今已經超過四百年,但它仍是英語文學界裡最獨特的情詩之一。

(本文為《非凡物種:型塑人類文化、改變世界的25個自然造物》部分書摘)

書籍資訊

書名:《非凡物種:型塑人類文化、改變世界的25個自然造物》 Natural Histories: 25 Extraordinary Species That Have Changed our World

作者: 布萊特.衛斯伍德(Brett Westwood)、史蒂芬.摩斯(Stephen Moss)

出版:新樂園

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案