為何現在還要談論爵士樂│何をいまさらジャズなのか

場論序說

文|中平卓馬

譯|吳繼文

我想談論的是當今這個時代知識脫離現實的整體性狀況,不只是美術本身,包括被稱之為思想的一切,以及我所涉足的攝影領域,都無法自外於這個現象,然後我想說說此一現象與爵士樂的關係。

知的穿孔,這樣的字眼實際上是否存在我不知道。經濟學有一個說法叫穿孔現象。它指的是由一個中心產業所派生,寄生於其上的各種小產業,隨著現代資本主義越趨複雜其數目增加得越多,有如鑽穿小孔般不斷增殖的現象。舉個電影製作的例子。電影製作首先有工作人員,然後也要有攝影機。但只有這樣沒辦法產生電影作品。必須有錄音和燈光器材,接著就要有可以搬運易碎燈光器材的設備。這時不是一般的搬運公司,而是專門載送燈光器材的搬運公司應運而生。從電影導演直到燈光器材運送業者都和最後完成的電影有關。一部電影的實際責任者是導演,而燈光器材運送業者則只負責燈光器材的安全搬運。後者與電影的內容完全無關。在知識層面上的確也可以發現同樣的現象,猶如從立方體的一點鑽進去,然後深入再深入地追求知識的樣態。這就像蜜蜂一頭鑽進糖蜜最多的果肉裡面,為了汲取更多的蜜汁最後連整個身體都沒入其中一樣。想當然耳這時蜜蜂並沒有掌握全體果肉。同樣是如此穿孔過程的知識之鑽研,終究無法掌握世界與現實的整體。不僅這樣,曖昧的整體展望肯定會被視為知識開發過程礙手礙腳的東西。因為對那隻蜜蜂而言,果實即等於蜜汁本身,根本不在意飽含蜜汁、鮮美可口的果實之存在。

集中於一點上,從那一點一直往前鑽探,以更尖銳的角度不斷深入的知識探索,就某種意義而言或許可以保障知識的健全發展。專注於一點的批判、否定,然後再從這些過程所獲得的假說進行再批判、否定,如此無限的連鎖對深化特定知識、闡明未知領域,反而可以讓我們對整體世界的認識更加明確,這也是不可否認的事實。因為所謂知識首先我們獲得的並非其內容物,而是最重要的,想要去認知的嘗試。

問題是如果這樣的穿孔過度的尖銳細小,以至於喪失了與整體之間的關聯,最後也無法回歸到整體的話,這樣的知識到底有什麼意義?剛剛說到想要去認知的嘗試本身即是一種知,果真如此,則求知會不會只停留在無償的嘗試階段?但我們的存有乃是一種現實的存有,知識要如何與之發生連結呢?我覺得我們正活在一個著重於極小的一點上神經質的痙攣,然後認為只有最小、最過敏的痙攣才有價值的時代。身處這樣的狀況中,關於為何而知、為何而嘗試的質問似乎也漸漸漸漸地曖昧不清了起來。略而不談鑽牛角尖的知識與整體的關聯,當這些瑣碎的認知無來由地社會化時,那就失去知識原本的目的,變成一種流行時尚,最後就像所有的流行時尚一樣被商品化了。

我在那兩個現代美術展上看到的大概就是這些東西。當然也會有例外。不過總體而言時下支配現代美術的主要潮流給我的就是這樣的印象。

重要的是,當知的穿孔進展得越是深刻,知識本身與我們生命的現實也就越離越遠。

文章從一下筆就天花亂墜,這到底與我被指定要寫的「場論序說」關係何在,以及如何和爵士樂連結在一起,坦白說信馬由韁的我到現在也還不知道。究竟我自己對爵士樂懂得多少?進退維谷的我現在想談一下爵士樂與我的關係。確實是陳年舊事了,大概超過十年有了吧,雖然離開了大學,但學生運動中所體驗到的那種漂浮感(儘管安保抗爭最後以失敗收場)一直揮之不去,一邊冷眼看著那些受人喜愛的同伴陸續轉換跑道,欲求不滿卻又怯懦畏縮的我,就在那家空氣中滿是尿餿味名叫「雙重奏」(Duet )的小酒館第一次邂逅了當時開始悄悄流行起來的爵士樂。室內燈光昏暗,一群年齡相仿、乳臭未乾、貌似不快樂腸胃又不好的年輕人,低著頭接受好像重物從天花板墜地般的噪音轟炸,在我看起來與其說是享受音樂反而更像是在忍受。就在那樣的氣氛中我有生以來第一次接觸了爵士樂。我認識了有如雨滴般遙遠、無機質而又透明的泰隆尼斯.孟克(Thelonious Monk),仿佛翻滾般搖擺的邁爾士.戴維斯(Miles Davis ),同時也領教到亞特.布雷奇(Art Blakey)直來直往的節奏。然而關鍵不是哪一個特定的音樂家,而是那些或黑或白的爵士樂手所彈奏出來的旋律整體對我而言真是耳目一新。或可以說是在那時代的空白中,我和許多同好一樣,整個人沉浸在那些有如物質實體的聲音之團塊所帶來的被動快感裡面吧。記得之後有兩年左右時間我經常泡現代爵士酒吧。東京車站八重洲出口的「MAMA」,銀座靠京橋方向的「69」,新宿的「DIG」,澀谷的「OSCAR」、「ARINCO」。那段時間我當過兩天電視播報員、一個月電晶體收音機包裝工,也做過外國通訊社翻譯和新左翼綜合雜誌的編輯,總之短期間內換了好幾種職業。這些爵士樂酒吧都和我工作的地點有關。現在這些酒吧是否還在我也不知道。回想當時的情況,音樂,尤其是現代爵士,另一邊則是未實現的夢想,它是如此栩栩如生以至於教我畏於碰觸,於是把自己放心地交給遠離我現實的爵士樂那種或可稱之為身體語言的直接性,這才是真正的原因。至少爵士樂給了我一種被動的陶醉。「一切藝術都憧憬著音樂,」這句話是安德烈.紀德(André Gide )說的。反之,「音樂撫慰人心,它教人的心平靜下來;也因為這樣所有的音樂都是反動的,」這麼主張的我想是薩爾瓦多.達利( Salvador Dalí)。哪一種說法比較正確我也說不上來。大概兩者都有道理吧。因為有什麼東西其魅惑力能夠讓人渾然忘記現實,那無疑是值得憧憬的事物。不過就我而言,爵士樂扮演的角色肯定是後者。之後我成為雜誌編輯、開始像瘋子一樣沉迷於電影、寫影評藝評然後拿起相機拍照,於是爵士樂逐漸離我遠去。

再次接觸爵士樂是最近的事。偶然的機緣認識了爵士歌手安田南,第一次去聽日本爵士樂表演者的現場。之前頂多只是知道日本爵士樂音樂家日野皓正和渡邊貞夫的名字,並且以我幼稚的理解不分青紅皂白地認為他們不過是模仿黑人爵士樂手罷了。但這樣的認識其實是暴露了我的無知。我常去聽安田南的吶喊般的歌聲,也知道了鈴木勳或是菊地雅章等音樂家的存在。

這些人要嘛與我同輩,更多的是比我年輕很多的傢伙。他們和我之前交往的三教九流很不一樣。不只是生活態度的不同。他們最特別的是來自肢體的語言,或者說是以手勢、動作做為表達語言的方法。對於語言只會想到是文字或話語的我,接觸他們簡直像遇到完全不同的人種般驚奇不已。日常生活中講話如此木訥、寡默的他們,一旦踏上舞台立刻變成另外一個人,這時他們所彈奏出來的旋律、掏心掏肺叫喊出來的歌聲都一一直立了起來,發出書寫文字或說話語言絕對沒有的輝耀光芒。當然我並不了解他們彼此個性的差異,也無從判斷他們才華的有無。

但我從他們那裡清楚感受到了全新的語言,一種與肉體更加密切的語言之存在。也就是由肉體帶來生命力的語言。

我剛剛說,從前我一直認為日本的爵士音樂家大抵都是在模仿黑人或白人的爵士樂。的確所謂原創性的爵士樂在日本並不多見。一般說原唱又是什麼呢?大致上是拿美國的原曲,然後每個歌手以自己的風格加以改編吧。因為這個緣故,日本的爵士樂水準就一定很低嗎?應該說我們的世界未免一直將原唱看得太過神聖,將創作、創造出來的東西視為神聖事物而加以物神化了。這在文章開頭提到的知的穿孔時已經說得很明白了。我們為了追求原創性或個性化,不就是拚命地鑽入穿透自我風格的小孔嗎?最後將末端神經的痙攣錯誤地視為創造與個性的產物。貫串其間的邏輯無非是競爭的邏輯,亦即弱肉強食、你死我活的資本主義自由競爭的邏輯。無可否認語言被不斷地切割解剖。但是最新最先進的語言到底有沒有更加深刻地捕捉到現實,這是我們必須另外加以檢證的問題。

我認為爵士樂原本就是以它的直接性對那些知性事物進行旁敲側擊。這種說法,或許是對爵士樂抱持幼稚已極的盲信,將爵士樂與黑人、非洲簡單地連結在一起,視其為彼岸的理想事物,而此岸的我們只能膜拜憧憬,一種近乎無理取鬧的反動信仰也說不定。這種思考圖式,或者說情感的模式,在我們這些所謂知識分子的族類中非常多,而且以各種不同的形式出現。這裡面又以政治性、思想性的領域,其反動性表現得特別露骨。比方對第三世界一種無來由的憧憬,或者最近對統一赤軍在淺間山莊的徹底抗戰以平靜的口吻發出「他們的戰鬥簡直太壯烈了」之類評論,這麼說的人將自己投影在彼岸的那些人身上,並因為那個事件而拋下自身的生命現實,從這一點上看來正是名副其實的歷史反動。話說這樣的情感模式被稱之為「katharsis」(淨化),據說這個字的希臘語語源和胃腸道粘膜炎(catarrh)或慢性胃粘膜炎都是同樣的語源。意思是未經完全消化而直接排掉。有點岔出話題了,不過至少關於爵士樂或許我也是罹患胃腸道粘膜炎的人之一。在如此覺悟上,我想就這篇小文的主題──關於「場」進一步加以思考。

於我而言,它和創造是什麼、語言是什麼有著緊密的關聯。這就和文章開頭談得有些抽象的我們身處的時代裡知的樣態,位於其核心的創造卻一逕退縮、獨善,從現實出發然後不能不再次回歸現實加以檢證的創造已經失卻其迴路,只能原地空轉的時代,還來談創造這件事是否還有意義?隨著它的發展,首先對我們而言語言是什麼─同時應該也會連結到語言的創造是什麼的問題上。

談論關於對語言的不信,或者語言的不毛為時已久。不可否認像今天這樣被迫如此嚴密進行對語言的檢證之時代前所未聞。但是理所當然的它並不會產生「無視語言也沒關係」這樣的結論,反過來也不會發明更加新穎的新奇語言吧。語言不像玩具那樣,絕對不是被發明出來的,而取代語言的,比方用影像或類似的東西來接棒也行不通。因為所謂語言就是意識本身。

現在我並沒有談論爵士樂節奏、旋律的資格。將節奏規定為語言或許可以,但像那樣直線的處理需要多一點細心的考量。關於這點,底下的討論我也要針對歌曲裡面的語言加以思考─關於歌詞的語境當中一個個單字的意味。

爵士歌手所唱的歌詞是作詞者所事先決定的。所以在某種意義上可以說那是作詞者的創造,而非歌手的創造。但真的可以斷定此乃「一面之詞」嗎?或反過來說問題會不會是在被決定的場所中,如何將自己的語言透過當時的場合進行再發現呢?創造絕非無中生有。如何在被事先賦予的場所,或者是自己選定的場域中存活,這就是創造。

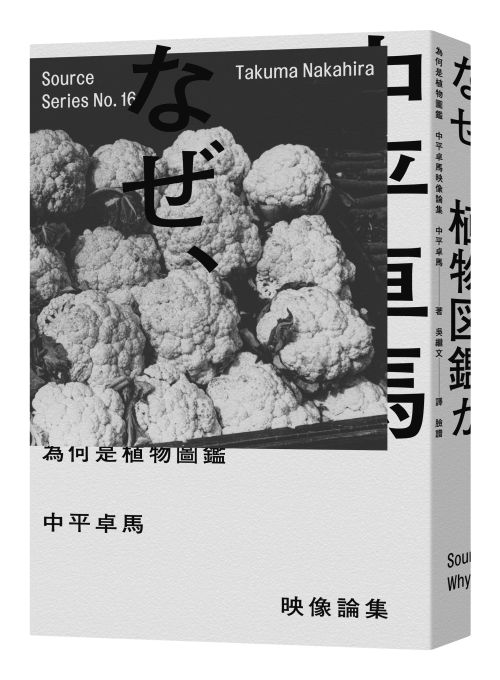

(本文為《為何是植物圖鑑:中平卓馬映像論集》部分書摘)

書籍資訊

書名:《為何是植物圖鑑:中平卓馬映像論集》 なぜ、植物図鑑か

作者: 中平卓馬

出版:臉譜

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案