文|蘿倫.芮德妮斯

譯|陳錦慧

殘暴的酷寒、接連數月的黑暗、食物匱乏、北極熊的威脅、孤單疲累、險惡的幻象⋯⋯這些都是描述南北極英勇探險活動的基本元素:險阻最能襯托榮耀。北極探險家維赫穆.史蒂芬森(Vilhjálmur Stefánsson)在最後一次極地探險之後不久寫道:「記憶所及,我兒時的志願是效法『水牛比爾』,去殺印第安人。那時我年紀還小⋯⋯(後來)我的志向變了,我想當魯賓遜⋯⋯二十年後,我發現陸地、踏上人類不曾涉足過的島嶼時,我真的激動莫名,彷彿小時候那些在屬於我的無人島上遺世獨立的夢想終於實現。」

有一群島嶼飄浮在巴倫支海(Barents Sea)上,距離北極約六百六十海浬。它名叫斯瓦巴群島(Svalbard),那裡百分之六十的陸地都被冰層覆蓋。當北極永夜降臨,也就是十一月中到隔年一月底這段期間,沒有一絲陽光會從地平線上升起。而從四月底到八月底,午夜的烈日一天燃燒二十四小時,不會西沉。一整年大多數時間裡,平均溫度都在冰點以下。一月分的平均低溫維持在攝氏零下二十度左右。最低溫紀錄出現在一九一七年:攝氏零下四十九度。

在斯瓦巴群島,陣陣強風捲起挾帶細雪的氣旋,橫掃過冰凍地面。放眼望去沒有樹木,沒有農作物,沒有可耕種的土地。現今斯瓦巴人口在二千之譜,北極熊大約有三千隻。地面都是永凍土,也就是一年到頭不曾融化的土壤。土地表面有薄薄的「活躍層」(mollisol),夏季裡這層土壤溫度夠高,足以生長出小野花和矮小的漿果植物。

一般認為荷蘭籍探險家威廉.巴倫支(William Barentsz)最先發現斯瓦巴群島,時間在一五九六年。但據說維京人早在十二世紀就已經來到這裡。之後不久,俄國北部的波莫爾人可能也曾在這裡狩獵,帶回毛皮和海象牙。到了十七、十八世紀,斯瓦巴興起捕鯨潮。捕鯨作業集中在一個叫史密倫堡(Smeerenburg,荷蘭語意為「鯨脂鎮」)的屯墾區,直到鯨魚幾乎獵捕殆盡。煤礦業始於二十世紀初,至今仍是島上的主要經濟支柱。

斯瓦巴群島的生活充滿挑戰。加拿大亞伯達大學北歐研究系教授英格麗.厄爾伯格(Ingrid Urberg)檢視十七世紀俄國公司(Russian Muscovy Company)的檔案資料。俄國公司屬英俄合資,總部設在倫敦。「公司考量捕鯨站的安全問題,一度徵召死刑犯前往斯瓦巴過冬,並同意給予他們薪資與自由。只是,囚犯到達當地後卻又嚇得反悔,說他們不要錢也不要自由,只求能夠回國。他們寧可被處死,也不願意留在斯瓦巴面對北極熊、嚴寒和壞血病。」在斯瓦巴群島,就連死者也無法安息。

一九三○年代有個名叫克莉絲汀.里特爾(Christine Ritter)的奧地利女人來到這裡,成為「第一個在極北地區度過寒冬的歐洲女性」。里特爾一年後回到奧地利,寫了一本回憶錄,活到一百零三歲高齡才辭世。她在《北極永夜中的女人》(A Woman in the Polar Night)裡寫道:「冰凍的地面硬如鋼鐵,我終於明白為什麼冬天時在斯瓦巴群島不能埋葬亡者,而獵人又為什麼把亡故隊友的屍體留在小屋裡一整個冬天,以免遭熊或狐狸啃咬。」

在斯瓦巴群島,那些下葬的棺木會逐漸浮出地表:夏季的雨水被大地吸收,到了冬天又結凍膨脹,一步步將墳墓堆向地面。當地的小小墓園早在幾十年前就已經不再收新的亡者。斯瓦巴群島的人們會自嘲地說,死亡是違法行為。總督辦公室的傳播顧問麗芙.歐德嘉(Liv Asta Ødegaard)說:「我們常用挖苦的口吻說,在斯瓦巴群島,死亡會觸法。」

歐德嘉說,挪威政府不希望有人在這裡出生或死亡。醫院裡有個婦產科醫生,可是沒有人知道他是不是每天都在院裡,甚至不知道他到底在不在島上。這裡沒有社會福利制度,如果你老了,需要協助,就得離開斯瓦巴群島。

二○一二年十二月,斯瓦巴群島的英語週刊《冰人》(Ice People)刊出一篇文章,八十歲的居民安.梅蘭德(Anne Maeland)面臨被迫遷出的壓力。文章引述市議員約恩.山德莫(Jon Sandmo)的話:「只要有二十人退休,我們就會陷入貧困的處境。」

幾乎沒有人想永遠住在斯瓦巴。斯瓦巴博物館館長赫迪斯.黎恩(Herdis Lien)說:「人們來這裡是為了工作,平均待個六年,就會返回祖國。」斯瓦巴博物館只有一間展覽室,展品以島上的歷史文物為主,裡面有個可供休憩的角落,鋪了海豹皮,可以欣賞外面的山色。

住在這樣一個天寒地凍,既不適合出生、又不適合死亡的地方,似乎一點道理都沒有。

「那些亮晃晃的夜晚實在太古怪,

彷彿被一股特殊的聖潔籠罩。

海浪的拍擊似乎更為輕柔,

鳥兒也飛得更慢。

夜晚就像白日的夢境。」

(本文為《雷與電》部分書摘)

書籍資訊

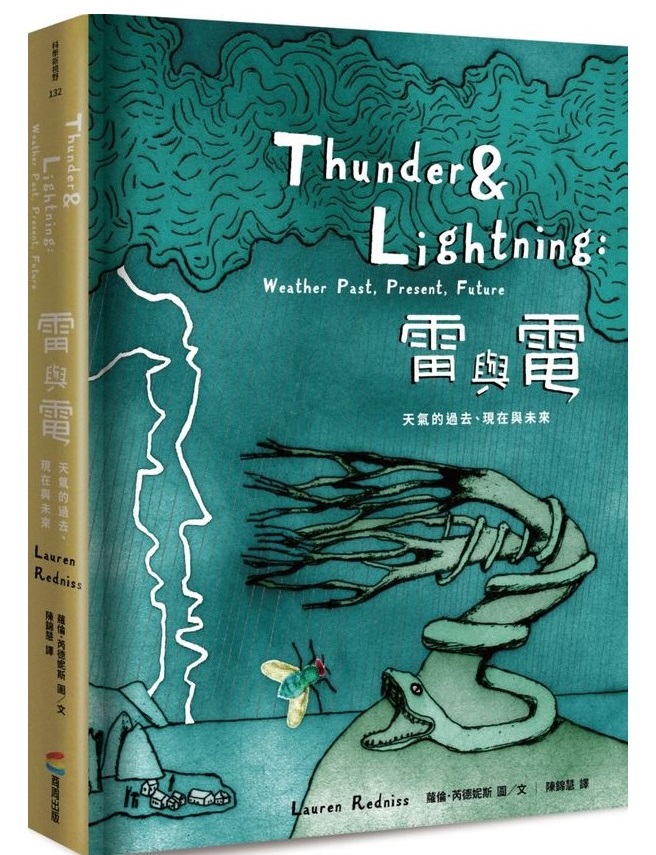

書名:《雷與電:天氣的過去、現在與未來》(Thunder & Lightning: Weather Past, Present, Future)

作者:蘿倫.芮德妮斯(Lauren Redniss)

出版:商周出版

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案