文|洪萬生(台灣師範大學數學系退休教授)

一、前言

1632年,伽利略因為支持哥白尼日心說,而被宗教法庭判決有罪,並處以終身居家軟禁。同一年,天主教中最具有影響力的耶穌會總校訂所裁決的一項有關「無窮小量」(infinitesimal)的教學爭議,卻經常為科學史家所忽略。這也難怪,因為前者是西方科學史的重大事件,尤其是科學 vs. 宗教議題的最佳切入點,至於後者呢,好像比較像是個技術問題,更何況無窮小量此一概念在邏輯推論上的無法自圓其說,還真是讓反對人士佔到了太多駁斥的便宜!

現在,這個有關無窮小量(及其相關的不可分量)爭議已經引起比較廣泛的注意,譬如說吧,科學史家 Michael Segre 就在他的《伽利略之後》(In the Wake of Galileo)中,利用一個專章(Chapter 4: The Indivisibles)力陳無窮小量在義大利被「撲殺」後銷聲匿跡,也見證了這個國家的科學黃金時代之終結。

這個見解在本書《無限小》中也得到呼應。義大利耶穌會對於不可分量的「撲殺」,完全看不出宗教的「力道」,反倒是伽利略的徒弟或後繼者無法自圓其說,而導致有關無窮小量數學(infinitesimal mathematics)發言權的全面讓位。因此,伽利略(直持哥白尼日心說)的宗教審判事件,固然是導致義大利在十七世紀下半葉沒落的主要因素,然而,思想因素如有關不可分量的爭議,也不容忽視。而這,當然是本書《無限小》的主題之一。

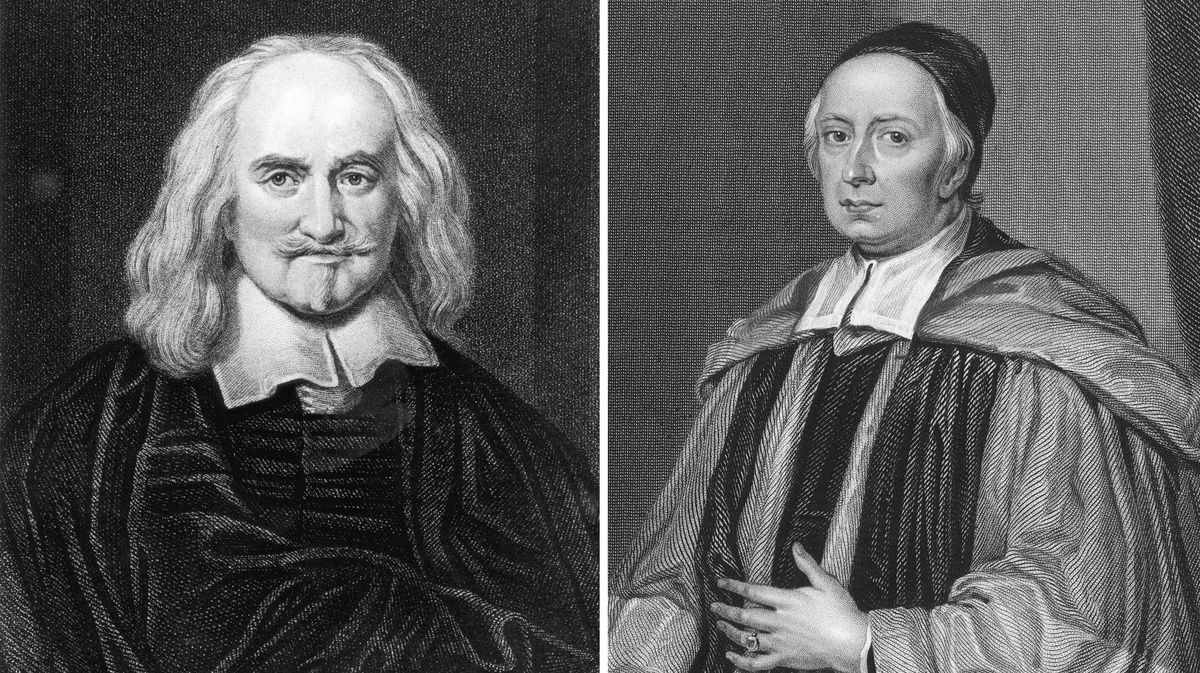

本書的另一個主題,則是英國數學家霍布斯(Thomas Hobbes)與瓦里斯(John Wallis)有關無窮小量的爭議。不過,這個故事的結局卻迥異於義大利。在英國,無窮小量及其相關的不可分概念最終勝出,而成為英國科學家所推許的最有力工具之一。這個勝利的後續結果,由牛頓發明微積分提供了最佳見證,看來也多少促成科學典範從義大利到英國的轉移。

有鑑於無窮小量對於吾人甚至今日微積分學生理解極限概念(concept of limit)的重要性,我在本文第二節中,將先說明它對微積分發明──尤其是牛頓的貢獻──的影響。這些稍晚於霍布斯與瓦里斯爭議事件的數學史實,絕對有助於吾人理解前述爭議的歷史意義。此外,正如同第二節的論述進路,本文在第三節針對本書簡介內容時,也設法從其他相關科學史論述,與本書內容交互引述,並藉以凸顯數學在十七世紀的近代科學(modern science)發展中,所扮演的關鍵角色。

二、無窮小量與微積分的發明

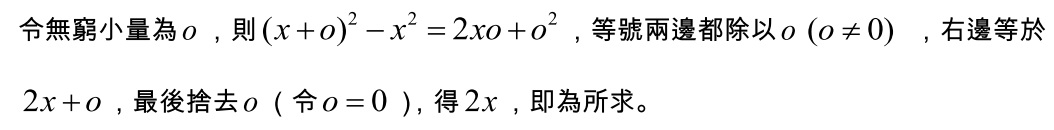

在西方數學史上,無窮小量一直是個令人相當困擾的概念。事實上,即使今日大學生在學習無窮小量時,也多半充滿了挫折。究其原因,乃是它那「可以任意小」的特性。我們且試看法國數學家費瑪(馬)(Pierre de Fermat)如何說明x²的導數等於2x:

事實上,上述這種算法,即相當於微積分課本中的導函數計算:

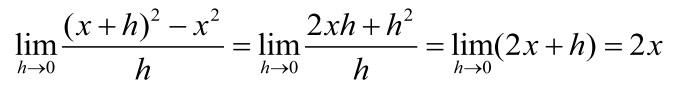

因此,如果今天的微積分學生對於上述計算深感困惑與挫折,那就無怪乎英國主教柏克萊(Gorge Berkeley, 1685-1718)會批判這種「消失量的亡魂」(the ghosts of departed quantities)了。事實上,柏克萊主要針對牛頓的微積分理論中的無窮小量。我們且看他在《分析學家》(The Analyst)引述牛頓的流數法(the method of fluxion,出自牛頓於 1693 年撰寫的《曲線求積術》(Tractatus de quaratura curvarum)):

按:上述這個論證,相當於證明xⁿ的導函數等於nxⁿ⁻¹。緊接著,柏克萊主教批評說:「然而,這種推理看來是不合理和不能信服的。因為如果讓增量消失,亦即讓增量變為零,或者說沒有變量,那麼原先關於增量存在的假設也就不能成立,而由這一假設引出的結果,即藉助於增量而得到的表達式,卻必須保留。根據前面的引裡可知,這種推理是站不住腳的。因為如果我們假設增量消失了,理所當然也就必須假設它們的比,它們的表達式,以及由於假設及其存在而導出的一切東西,都將隨之而消失。」

最後,柏克萊不客氣地指出:「不論你通過有限的元素和比例得到什麼結果,它們都應被歸功於流數。那麼什麼是流數呢?消逝增量的速度。這些消逝的增量又是什麼呢?它們既不是有限量,也不是無限小,又不是零,難道我們不能稱它們為消逝量的亡魂嗎?」

在此,柏克萊指出這種無窮小量的特性:「它們既不是有限量,也不是無限小,又不是零」,因此,吾人為何不能稱它們為「消逝量的亡魂」?針對這樣的批評,牛頓在他的物理學革命經典《自然哲學的數學原理》(Principia Mathematica / Mathematical Principles of Natural Philosophy,常簡稱為 Principia, 1687)(中文簡稱為《原理》)中,試著回應如下:「也許人們會反對說,消逝的量不存在最終比;因為這些量消逝之前的比不是最終的,而當它們消逝了,就沒有了。但用同樣的論證可以斷定,一個到達某一位置並在那裡停止的物體沒有最終速度;因為在物體到達該位置之前速度不是最終的;當它到達之後,不存在速度。但答案是簡單的;因為最終速度是指物體藉以移動的速度,既不是在它到達最終位置運動停止之前也不是在以後,而是在到達的瞬間……以同樣的方式,消逝的量的最終比要被理解成既不是這些量消逝前也不是消逝後的比,而是它們藉以消逝的比……」

緊接著,牛頓似乎覺察到他自己使用「極限」計算流數時所湧出的想法:「存在一個在運動結束時可以達到但不能超過的極限。這就是最終速度。對所有開始產生或結束的量和比也有類似的極限……這些量藉以消逝的最終比不是真正的最終量(亦即,沒有不可分量時)的比,而是這些無窮減少的量的比始終收斂趨向的極限,它們比任何給定的差都更靠近這一極限,但永遠不會超過,並且在這些量無窮變小時也不能達到。」

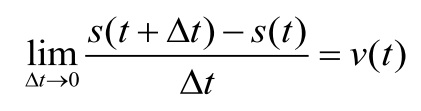

如令 s(t) 為位移, v(t) 為速度,其中 t 為時間,∆t 為瞬間(變化量),則

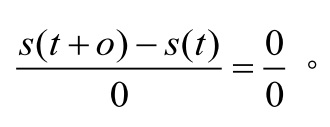

為瞬時速度。這是現代的定義。根據牛頓的論證,這個最終比(上述極限式中的左式)並不是最終量 s(t+0)-s(t) 與 (∆t=)0 的比,亦即,瞬時速度(牛頓在此所謂的「消逝的最終比」)並不等於下列這個「真正的最終量的比」:

牛頓當然無法「理直氣壯地」回應柏克萊乃至今日讀者的疑惑。人類需要等待近兩百年的時間,亦即,一直到 1870 年代,柏林學派大師外爾斯特拉斯(Karl Weierstrass)建立極限的 ε-δ 定義之後,所有有關無窮小量的邏輯困境才完全地迎刃而解。

在上述引文中,儘管牛頓否認「不可分量」(the indivisibles)的存在,然而,他與萊布尼茲卻都是因為使用無窮小量(infinitesimal)這個無法據以進行嚴密邏輯論證的概念,才得以發明微積分。數學史家對於他們兩人如何分享微積分的發明者的頭銜早有定見,下引評論出自史家 Victor Katz:「牛頓和萊布尼茲被認為是微積分的發明人,而不是費馬、巴羅(Barrow)或其他人,原因是他們完成了四項任務。他們都提出了同微積分兩個基本問題相關連的基本概念──對牛頓是流數和流量(fluent),對萊布尼茲是微分和積分──兩個問題是極值和面積。他們都發展了使人們能方便地使用這些概念的符號和算法。他們理解並運用了他們兩個基本概念的逆關係。最後,他們使用這兩個概念解決了許多從前不能解決的困難的問題。但他們兩人都沒有做到的,是利用古典希臘幾何的嚴密性,為他們的方法奠定邏輯基礎,因為他們都使用了無窮小量。」

三、《無限小》內容簡介

本書除了前言與後記之外,共有九章。前五章納入第一部份,後四章納入第二部份。全書目錄依序如下:

前言 出國的大臣

第一部份 對抗失序的戰爭:耶穌會與無限小的對立

第一章 聖羅耀拉的弟子

第二章 數學秩序

第三章 數學失序

第四章 你死或我亡:「無限小」的戰爭

第五章 數學家的戰役

第二部份 《巨靈論》與無限小

第六章 《巨靈論》的出現

第七章 幾何學家湯瑪斯・霍布斯

第八章 約翰・瓦里斯是何方神聖?

第九章 新世界的數學

後記 兩個現代

本書第一部份的故事場景是在義大利,尤其是圍繞在反宗教改革運動(counter reformation)中的主角耶穌會以及無窮小量陣營的數學家之周圍。這一條故事線的結尾,則是被耶穌會清除無窮小量的義大利,儘管成為「井然有序之地」,然而,在伽利略所建立的科學典範被終結之後,「義大利的舞台上只剩下未來數百年的倒退與不振」。

至於清除無窮小量的方式,則是由五位耶穌會學院教職員所組成的「總校訂」開會裁決。在本書第一章開始,作者就敘述在 1632 年 8 月 10 日,有五位穿著黑袍的總校訂進入羅馬學院,開會裁決由一位不具名的「哲學教授」之提案,其主題是:連續統(continuum)是由不可分量(the indivisibles)所構成。如以直線及其上的點為例,則此一主張即相當於:「一條直線是由非常大量的獨立且絕對不可分的點所構成,這些點像串起來的小珠子般並列。」而這,當然導出古希臘數學家早已熟知的矛盾:如果每個不可分的點有大小(part),那麼,這條直線的長度就會變得非常大;但如果每個不可分的點沒有大小(只有位置),那麼,這一條直線就沒有長度。因此,他們最後裁定:「這個提案不止有悖亞里斯多德的一般教理,理論本身也不可信,且……我們耶穌會不予認可,決定禁止。」

何以耶穌會如此仇視無窮小量或不可分量呢?除了這無法與亞里斯多德哲學相容之外,我們也必須從羅耀拉創立耶穌會的背景(本書第一章),以及克拉維烏斯所建立的數學教團(mathematical order)談起。在第一章中,作者說明羅耀拉如何在反宗教改革的浪潮中,如何利用「高等的教育訓練以及為教會與教宗狂熱的獻身精神,讓耶穌會成為一支歐洲前所未有的宗教軍隊。」 而在耶穌會學院的教學課程中,數學又如何成為學習的核心內容,就是本書第二章的主題。中譯本將此一主題譯為「數學秩序」,顯然是為了對照第三章主題「數學失序」(mathematical disorder)。其實,order 一語雙關,如指涉宗教團體,則更能凸顯克拉維烏斯在耶穌會學校教育中,將數學(尤其歐幾里得幾何學)放在核心位置的煞費苦心。這是因為,正如作者所指出,在宗教改革的風暴中,他很清楚「歐幾里得的方法成功做到的結果,正是耶穌會辛苦努力希望能達成的目標,也就是將一個真理的、永恆的、不變的秩序,強行加諸一個看起來混亂的現實之上」,因此,「縝密、有秩序且令人無法抗拒的數學,對克拉維烏斯而言,就是耶穌會綱領的具體呈現。數學〔邏輯必然性〕可以強行讓人接受真理並擊潰謬誤,建立起取代混亂和困惑的穩固秩序與確定性。」

為了幾何教學用途,1574 年,克拉維烏斯出版所編輯的歐幾里得《幾何原本》十五卷本(Euclidis elementorum libri XV),而這正是他的學生利瑪竇(Matteo Ricci)與中國明末學者徐光啟中譯其前六卷的母本。如果將這個版本對比希臘數學史家希斯(Thomas Heath)所勘訂的 Thirteen Books of Euclid’s Elements, 那麼,我們一定可以看出克拉維烏斯(中譯為丁先生)在改編時,所表現的洞識與苦心。

不過,克拉維烏斯後來主持新曆──格里高里曆(Gregorian calendar)──之制訂,成為十六世紀歐洲最有名望的數學家,儘管他早年懷才不遇,而且還為了提升數學教學的重要性,跟耶穌會神學家發生了劇烈的衝突與對立。所有這些傳記內容,我們都可以經由本書第二章的敘事,體會克拉維烏斯所強調的歐幾里得在耶穌會學院中之關鍵地位:「自始至終,即使在自己最先進的研究中,耶穌會也從未悖離他們對歐幾里得幾何學的承諾。這是他們數學實踐的教育核心與根本。歐幾里得幾何學並非時髦的選擇,而是深深堅持的思維理念,那就是學習與教授數學的重點,完全在於數學展現了耶穌會普世真理如何理性、階級性地與絕對必要地加諸在這個世界之上。」

而這是因為對他們來說,「耶穌會相信宗教真理會如幾何原則班強行加諸在世界之上,沒有任何新教或其他異端邪說可以閃避或否定的空間,而這些真理也將帶來教會必然的勝利。所有的耶穌會會員都必須依照歐幾里得的原則與步驟學習數學,否則就不應該學這門學科。」因此,「任何與這種實踐方式有所衝突的數學,不僅對耶穌會的目的毫無用處,還會對耶穌會真理永存的這份不變信仰形成挑戰,這可是天主教會依照階級傳遞下來的普世真理。」

到了十六世紀後期,當以歐幾里得為馬首是瞻的數學,已經成為羅馬學院及其他耶穌會學校最有威望的學科時,在邏輯上無法避免自我矛盾的無窮小量(或不可分量)新數學,也在義大利逐漸萌芽,且最終在伽利略及其弟子卡瓦列里(Bonaventura Cavalieri, 1598-1647)與托里切利(Evangelista Torricelli, 1608-1647)的手中,發展得相當成熟。這是本書第三章的主題──數學失序。

事實上,第三章主題是伽利略及其徒弟。其中,有關伽利略為何受審乃至於最終的居家軟禁,當然是大家所熟悉的故事。不過,在本書的標題下,無窮小量(或不可分量)卻是主要的內容。譬如說吧,在本章中,我們可以看到作者相當詳盡地介紹卡瓦列里與托里切利倆人,如何利用不可分量概念,來做為發現新幾何知識的工具,儘管他們對於這個概念的認知並不相同:「關鍵的差異在於托里切利的方式,確實把所有的不可分量線結合在一起,構成一個平面,而所有的不可分量平面,事實上也造就了一個立體的體積。」至於卡瓦列里則在他的證明中,直接從「所有線條」進入「面積本身」,從「所有平面」進入「體積本身」。試看現代高中數學或微積分教科書版本的卡瓦列里原理版本,我們或許比較容易體會他的用心良苦了:「給定兩個立體一般高。若它們在等高處的(平行)截面面積相等,則這兩個立體的體積相等。」在這個版本中,卡瓦列里不需要交代這些(無窮多個)截面是否構成其各自立體,也因此,我們可以利用現代的定積分來嚴格證明此一原理。

第三章內容還包括有關托里切利的數學研究之說明。過去,我對這位科學家的印象,僅止於他所做過的真空管實驗,乃至於他發明的第一個氣壓計。我是一直到最近,經由 Andrew Leahy 的論文《Evangelista Torricelli and the ‘Common Bond of Truth’ in Greek Mathematics》,才認識到他的數學貢獻。事實上,在本書《無限小》中,作者特別指出托里切利在一篇名為〈拋物線面積〉(1644)的論文中,提出了二十二種針對「拋物線面積是同底等高之三角形面積的三分之四」這一命題之證明。前十一種證明「遵照歐幾里得高標準的嚴格規範。為了計算一條拋物線包圍的面積,這十一種證明利用了傳統的『窮盡法』(method of exhaustion)所發明的方式。」至於後十種證明呢,則揚棄傳統的窮盡法模式,改用不可分量法。「這些方法,一如托里切利指出,直接且具直觀性,不僅證明了這些結果為真,也證明了為什麼為真。因為這些驗證方式都是直接出自題目中的幾何圖形形狀與構成物。」總之,對他來說,「不可分量法是用『簡短、直接且明確的證明』驗證無數定理的一種『嶄新而值得讚賞的方式』。這種方式是『穿越數學叢林的皇家大道』,與之相比,古人的幾何學『惹人同情』。」

可惜,無窮小量(或不可分量)這種具有發現功能的概念工具,耶穌會的數學家並不領情。在本書第四章中,作者敘述了耶穌會如何因教宗烏爾班八世繼位而失勢,卻又在國際政治局勢丕變後重掌權力,這種「失而復得」甚至讓一向溫和自持的耶穌會數學家塔凱(Andre Tacquet, 1612-1660),也在他的《圓柱與環面四輯》(1651)中,對不可分量賭咒「不是你死就是我活」:「我認為不可分量的證明方式既不正當也不符合幾何……許多幾何學家都同意,一個點移動就會產生一條線,一條線移動就形成一個面、一個面移動就會造成一個立體。但一個不可分量經過移動而形成一個數量這樣的說法,與許多不可分量構成一個數量的說法大不相同。前者的真理經過了完全確認,後者卻會引發幾何戰爭,且其規模將達到不是你死就是我活的程度。」

其實,耶穌會在伽利略被審判的那一年,亦即 1632 年,他們就已經對不可分量採取積極的禁絕措施了。現在,到了 1651 年,耶穌會終於為了維持「理論的強化與統一」,而制訂「高等研究規定」六十五則查禁清單,其中第三十則為「無限的巨大數量都可以被圈限在兩個物體或兩點之間」。這是這份清單中最明顯具有數學論點的一則,顯然與卡瓦列里與托里切利有直接關係,至於禁絕的概念則是:在測度上(數量值有限)的線條或圖形,可以分割為無窮多的不可分量。因此,「1651 年這道禁令是耶穌會抵制無限小戰事中的轉捩點」。此後,耶穌會數學家對抗擁護無窮小量的數學家的戰役,在義大利可以說勝負已定了。

在本書第五章中,作者論述了這一場「數學家的戰役」。其中,耶穌會由古爾丁(Paul Guldin, 1577-1643)、貝蒂尼(Mario Bettini, 1584-1657)及塔凱代表出擊。至於無窮小量陣營這一邊,則包括卡瓦列里、托里切利、聖文生(Gregory St. Vincent, 1584-1667)、孟哥里(Pietro Mengoli, 1626-1684)、納迪(Antonio Nardi)、安傑里(Stefano degli Angeli, 1623-1697)等數學家。最後,耶穌會全面勝利之後,儘管義大利贏得了「井然有序之地」,然而,西歐的數學創新的主導權,卻出現了決定性的移轉,從義大利走出阿爾卑斯山脈,遷到德國、法國、英國與瑞士。「卡瓦列里與托里切利的『不可分量方法』是在這些北部的國家裡,才能先發展出「微積分」,再以眾所皆知的『分析法』,進入廣義的數學領域中。」因此,出生於義大利的拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange, 1736-1813;義大利名字為Giuseppe Luigi Lagrangia)在法國成為十八、九世紀的數學家,充分見證了這個數學史上的重大事件。

現在,我們簡介本書第二部份的內容。它的故事場景是英國,主角是霍布斯及瓦里斯。作者首先藉由霍布斯(1588-1679)的政治哲學經典《巨靈論》,介紹十七世紀後期英國的政治、社會及文化背景。事實上,在 1640-1660 年清教徒革命期間,英國社會面臨了史家希爾(Christopher Hill)所說的「天翻地覆」的局面,至於貴族、皇家學會創始人、科學贊助者兼傑出化學家波以耳(Robert Boyle)對於倫敦街頭巷議的評論,更是令人感同身受:只要將你的頭伸出倫敦街頭的窗子,就可以聽到至少兩百種異端邪說。

《巨靈論》(Leviathan)出版於 1651 年,這一年耶穌會總校訂剛好公布了「高等研究規定」六十五則。霍布斯儘管鄙視耶穌會,卻與耶穌會有一個共通性,那就是,他也害怕社會崩解,堅信強大的中央威權是唯一的答案。不過,「鮮少有人記得他與耶穌會的另一個共通點,那就是他和耶穌會一樣,都認定了自己哲學體系中絕不可缺少的要素,是數學。」

霍布斯出身平民階級,他父親曾任伊麗莎白女王時期的神職人員,不過,半文盲的可能性不小。他在牛津大學畢業之後,幸運地獲聘為德文郡伯爵的威廉卡文迪許(William Cavendish)兒子的家庭教師。後來,英國內戰爆發,他追隨卡文迪許家族流亡巴黎,並且在那兒成為威爾斯王子(日後繼任為查理二世)的家教。因此,我們不難想像他所謂的「巨靈」,就是「將國家的成員,完全體現集中在一個人身上,而這個人就是君主」。「在巨靈體制下,內戰不會發生,因為巨靈體現了他自己子民的意志,而沒有一個人的意志會是想要展開內戰。」

如此說來,為什麼幾何學在他的《巨靈論》之政治哲學論述中,扮演著不可或缺的角色呢?這就是本書第七章的主題。

霍布斯在牛津大學讀書時,從未上過數學課。直到四十歲時,在一位紳士的書房偶然看到《幾何原本》第一冊命題 47 ──亦即畢氏定理──的證明,才讓他愛上幾何學,終身不渝。他認為幾何學這種論證嚴謹的知識體系,簡直是「迄今唯一讓上帝滿意,並因而賜予人類的科學。」因此,我們不難想像他在自己的作品中,完全遵循幾何範例,他的哲學(含政治/自然等面向)「始於他自己的《物體論》中的簡單定義,一如歐幾里得《幾何原本》始於定義與設準」。然後,他從簡單、不證自明到複雜且令人驚奇的命題,論述有關物體、人性以及公民等主題。他相信系統化且細心地從一開始的一些定義開始論證,就可以保障他有關國家的恰當組織所獲得的結論之絕對確定。「事實上,正如歐幾里得的畢氏定理一樣確定。」

然而,歐幾里得幾何學固然美麗強大,但並非完美無瑕。譬如說吧,三個尺規作圖難題,都仍然在抗拒解決之道。這對霍布斯來說,「只要古典幾何學問題持續未解,他整個哲學的架構就會一直不穩,巨靈的國家也會成為一棟沙地上的政治之屋。」因此,「為了確保自己政治理論的根基穩健,霍布斯著手試圖解決這三道始終未解的古典幾何題。」 這種企圖心加上專業不足以及時代條件尚未成熟,霍布斯當然注定失敗收場。事實上,他那貧乏的數學洞察力,也見證了他看起來有限的數學資質與才識。比如說吧,他基於尺規作圖原則,而批判阿基米德只證明了圓面積公式──圓面積等於兩股分別為圓周及半徑的直角三角形之面積,但卻無法按尺規作圖的方法,建構一個直角三角形等於給定圓形。因為要是做得到,那麼,化圓為方就可以解決了。可惜,面對他自己所提來的無效證明之批評,霍布斯先是願意接受現實,並一而再,再而三地提出修訂版,最後仍然無功而退。然而,由於主要敵手瓦里斯的致命批判,他終其一生「不但堅信自己完成了化圓為方的課題,也從未改變過這個不可動搖的堅定認知。」去逝前幾年,他甚至還詳列了畢生學術成就清單,其中數學排名第一位,而且,最自豪的「成就」竟然是「化圓為方」!

霍布斯如此輕易地博得幾何學家的盛名,除了可能與他的知名贊助者大力加持之外,還有可能與當時英國的數學知識的學術位階(epistemological status)息息相關。在本書第八章中,作者引述了瓦里斯的觀察,這位出身劍橋大學的數學家發現數學「幾乎沒有人會視為學術(Accademical)研究,只覺得是項技術手藝(Mechanical),就像貿易商、商人、水手、木匠、土地測量員等等所做的事。」換言之,沒有人認為數學應該是年輕紳士教育的一部份,因此,數學當然不可能被納入各級學校的正規課程之中。事實上,瓦里斯的數學是他的弟弟教給他的,至於內容,則是弟弟從其老闆哪兒所學來的算術與會計。這是瓦里斯唯一上過的數學課。因此,他後來所以成為一代的數學家,完全是自修得來的成就。

1649 年,瓦里斯被任命為牛津大學薩維爾幾何教授(Savilian Professor of Geometry)。這個任命被認為相當「泛政治化」,當然也呼應當時英國極端複雜的政治與宗教環境。作者在本第八章以「約翰・瓦里斯是何方神聖?」為題,敘述沒有顯赫家世庇佑的瓦里斯,如何在英國內戰期間,以支持議會黨的身份,長袖善舞於各種政治與宗教勢力之間,力爭上游,而在最後進入數學界,而成就傑出的學術事業。作者也指出:瓦里斯任教職之後,即開始有系統地自修伽利略、卡瓦列里、笛卡兒以及羅貝瓦(Gilles Personne de Roberval)等人的研究成果。因此,瓦里斯在獲任教授六年後,就發表了兩篇傑出的數學論文,《圓錐曲線》及《無窮算數》,不但其原創性內容令人印象深刻,在歐洲數學界也引出廣泛迴響,從義大利、法國到荷蘭等地,都吸引了許多讀者。

此外,本書第七章還敘述隱形學院(Invisible College)以及延續(其非體制性格)的皇家學會(Royal Society)之形成背景與過程。原來那是因為政治與宗教爭議永無休止,讓一些紳士想要找一個沒有你死我活紛爭的避風港,可以風雅地閒聊一些所謂的自然哲學(natural philosophy)。誠如皇家學會官方史家史伯瑞(Thomas Sprat)的見證:「共同努力,一起思考、互相商議,彼此幫助對方的發明。」因此,皇家學會所力推的公開實驗(大都由波以耳贊助)都背負著政治任務,「若要會員凝聚共同的意見,就必須讓大家親眼看到實驗的進行。因此一定得要在無可挑剔的見證者面前進行實驗,這些見證者通常是皇家學會的其他成員。接著這些證人自然會討論親眼所見的情況,並就發生的狀況達成共識。」至於復辟的國王查理二世頒佈特許狀,就更是這個宗旨的最強而有力的背書了。

這種實驗主義的紅利,根據倡導者法蘭西斯・培根(Francis Bacon)的論述,是可以為庶民創造福祉,同時可以讓他們保持忙碌狀態,如此一來,他們就沒有時間處處唱反調。因此,實用顯然就是推展實驗哲學的皇家學會會員(含瓦里斯這位早期的創建者)的主要關懷所在。如此一來,如果霍布斯的「幾何國家」罔顧實用而且鞏固政治獨裁專斷,當然不可能受到皇家學會的歡迎了。更何況瓦里斯是皇家學會創始會員中唯一的數學家。

平心而論,皇家學會對於數學的態度難免矛盾與掙扎。在(新)自然哲學浪潮中,哈維(William Harvey)血液循環之發現,以及吉爾伯特(William Gilbert)的磁學本質之研究,都是劃時代的科學貢獻。然而,當代最偉大的科學成就,則非天文學莫屬,而這些並非歸功於瓦里斯初次所邂逅的工匠數學(Mechanical)。因此,「皇家學會該如何接納數學科學的重要貢獻,卻同時避免數學在方法、哲學以及政治意涵上的危險暗示?」這個兩難一直困擾著皇家學會,其中尤以瓦里斯所感受到的衝突最為激烈。

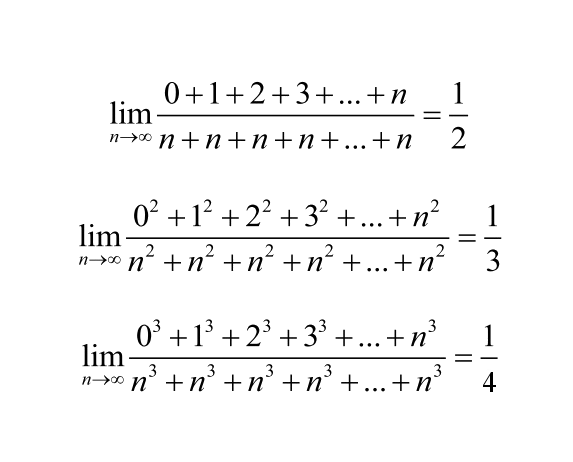

瓦里斯的因應之道,就是走向本書第九章所敘述的「新世界的數學」。在本章中,作者引述了瓦里斯的《無窮算數》,說明他如何運用無窮小量作為一種發現工具,歸納地導出如下三個極限式:

瓦里斯的「歸納」方法,對於打算在高中開授微積分特色課程的老師來說,非常具有啟發性,尤其是無窮小量如何在費馬(費瑪)都無法被說服的情況下,還能受到皇家學會的青睞,真是讓我們現代數學人大開眼界。儘管如此,作者卻清楚為我們指出:「不論從哪個觀點來看,瓦里斯的數學都是他那些皇家學會伙伴的實驗方法翻版」,「他的數學仰賴歸納而非推論,這種數學永遠不會主張取得了最後的真理,而真理的最終仲裁者,是人類的共識。」而這種數學,「既可海納百川,本身的訴求又虛懷若谷」,正是皇家學會創始會員唯一數學家被期待貢獻的,因為「數學再也不是實驗方法的危險對手,而是與實驗方式攜手共同推動科學與適切政治秩序的學科。」所以,瓦里斯被他的皇家學會同僚讚揚,因為他「拯救」了數學這個被霍布斯鼓吹政治獨斷論的工具。

1655年,瓦里斯出版《駁斥霍布斯幾何》,向霍布斯宣戰。此一戰役延續了二十三年之久,雙方你來我往,瓦里斯共發表十份書籍和論文批判霍布斯,後者則至少發表十三篇論文回應。一開始雙方還會針對政治、宗教立場,以及數學方法論,互相批駁對方的主張,但交火沒多久,就演變成為私人恩怨的叫囂與謾罵。其結局是,缺乏皇家學會奧援的霍布斯被逐出數學圈,瓦里斯大獲全勝,連帶地,無窮小量終於有了「制度化」的正當性(institutionalized legitimacy),而牛頓微積分的現身,也終於水到渠成了。事實上,當《無窮算數》在1655年出版時,時年二十三歲的牛頓深受啟發,在十年後發明了微積分。因此,如果說微積分以及後來的(數學)分析學(Mathematical Analysis)塑造了近代科技世界,那麼,從瓦里斯到牛頓的無窮小量數學傳承,就絕對是最不容忽視的數學史篇章。

在本章中,作者按如下各節標題敘事:「無限多條線」、「實驗數學」、「瓦里斯拯救數學」、「巨人與暗箭」以及「哪種數學」,特別一再引述霍布斯針對瓦里斯無窮小量的批判之合理性。可惜,霍布斯在「化圓為方」作圖題上,實在是錯得過於離譜,同時他還死不認錯!儘管這是非戰之罪 – 直到 1882 年,德國數學家林德曼(Ferdinand von Lindemann)證明 π 超越數之後,此一作圖才被證明為不可能,不過,經歷清教徒革命的皇家學會成員早已定調,要以瓦里斯的實驗數學取代霍布斯的幾何獨斷,時不我與的霍布斯終於被逐出數學舞台,更何況相形之下,瓦里斯的確貢獻卓著,他將無窮小量發展成為一個十分有力的發現工具(tool of discovery),對於十七世紀下半葉以後的數學,帶來了極深遠的影響。

四、評論

多年前,我曾經聽過一位天主教神父兼大學教授提起,耶穌會神父──比如將《幾何原本》傳入明代中國的利瑪竇──所以精通數學,乃是因為遠赴全世界各地傳教的耶穌會傳教士必須按月向總會匯報財務,這種會計的需求導致耶穌會學院重視數學教育。然而,本書卻告訴我們完全不同的故事,數學對耶穌會來說,由於利瑪竇的老師克拉維烏斯的奮鬥,因而有了更高尚的使命。

還有,本書對於托里切利數學貢獻的說明,對於他只被一般讀者所認定或熟悉的科學家身份──主要由於他的真空管實驗及氣壓計之發明,有著令人驚艷的補充,讓我們認識到歷史上像他這樣的數學家/科學家,也有著相當豐富多元但卻鮮為人知的一面。

此外,一般人提及霍布斯時,通常都會馬上聯想到他的政治哲學經典《巨靈論》(Liviathan),而絲毫未及於他的「數學貢獻」。台灣 STS(科技與社會)學者所熟悉的謝平與夏佛所著《利維坦與空氣泵浦》(Liviathan and the Air Pump)就是最好的例證。現代人通常只知道霍布斯曾經是一位傑出的政治哲學家,不過,可能不知道他曾經是主張機械唯物論的自然哲學家。他在物理學以及在數學上的欠缺實質貢獻,或許是我們現代人過濾他的「歷史身份」的結果:在《大英百科全書》目前版本中,Thomas Hobbes(條目)的專家標籤只剩下政治哲學家的頭銜,原先的自然哲學家乃至於幾何學家等等,都從他的傳記中消失無蹤了。

因此,在本書第七章中,作者對於霍布斯之敘事,就顯得彌足珍貴,因為一般的數學通史著述根本不可能提供足夠的篇幅,來說明霍布斯所謂的「幾何國家」(the geometrical state)之意義,更何況他堅信自己已解決「化圓為方」這個古希臘尺規作圖難題,早已無法取信於同時代的數學家,儘管法國外交官索必耶讚譽他是世界最偉大的數學家之一。事實上,當瓦里斯在 1655 年出版的《霍布斯幾何學之反駁論證》中,暴露了「霍布斯從自信滿滿地宣布(尺規作圖)成功,以及後來困窘地一再撤回與修改論證」之真相後,霍布斯被視為頂尖數學家的名聲,至此一蹶不振。儘管如此,當牛頓在 1687 年出版他的物理學經典《原理》之後,蘇格蘭的大學還是(繼續)採用霍布斯的《物體論》(其第二十章納入「化圓為方」主題),作為自然哲學(natural philosophy)的教學用書。由此可見,在科學(教育)史上,自然哲學的流行似乎有著比較寬容的空間,不像數學知識,對錯分明,學者同儕的盲目吹捧,有時反倒成為當事人最終受到更徹底屈辱的根源!

本書是近年來數學普及書籍中,敘事之精彩有趣,相當罕見。作者艾米爾・亞歷山大(Amir Alexander)是數學史家出身,本書之雛形起因於他就讀史丹佛大學研究所時的一篇報告,其中,他「力陳無窮小量在十七世紀的歐洲具顛覆政治的影響」。在二十多年之後,他終於回過頭來,完成這一本適合普及閱讀的數學史傑作。

從數學史專業來看,本書主題是數學爭議(controversy),戰場則有兩個,其中之一在義大利,正反兩造分別是耶穌會及伽利略門徒;另一個在英國,主要涉入的是霍布斯(Thomas Hobbes)及瓦里斯(John Wallis)。不過,這兩個爭議卻未納入幾年前出版的《數學恩仇錄:數學史上的十大爭端》(2009)(作者是賀爾曼)。另一方面,儘管該書主題也是有關數學爭議,然而,由於其內容涵蓋到(至少)十對數學家「捉對廝殺」,情節之張力鋪陳不足,因此,敘事令人感到意猶未盡,無法充分傳達在地的數學(mathematics in context)之深刻歷史意義。這種對比或許也解釋了科普作家(賀爾曼)vs. 數學史家(亞歷山大)的專業差異吧。總之,要將數學史上的爭議故事說得不那麼煽情卻又引人入勝,的確

需要不凡的敘事功力。數學史家亞歷山大為我們提供了最忠實的例證。

最後,針對本書及其中譯的一些未盡周延的考量,以下,我設法列舉一些值得商榷之處,謹供譯者、編輯以及讀者參考借鏡。

首先,在本書英文原版中,作者針對瓦里斯有關「四分之一圓及其外切正方形」面積比的論證(原文 pp. 267-268,中譯版頁 287-288)有一點語焉不詳。我建議讀者參考瓦里斯的文本(見李文林主編《數學珍寶》頁 267-275),其中瓦里斯的數學原創性可以一覽無遺。

現在,回到本書中譯本。它(商周出版,2016)將原書名的副標題拼錯了。原書英文版書名是:Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the Modern World。結果中譯本在附上此一版本時,將「mathematical」誤植為「mathemaitc」(封面、封底及書名頁,共三處),不知道為何如此!

此外,將「infinitesimal」譯為「無限小」(infinitely small)並未完全傳神,儘管原書的第一部份主題是:The War against Disorder: The Jesuits against the Infinitely Small。這是因為 infinitesimal(英文)原文是名詞,比較常見的譯法是「無窮小量」,中譯「無限小」(比較像)是形容詞,無法充分傳達十七世紀有些宗教人士與學者對於這個數學概念的恐懼。

還有,就體例而言,本書腳註除了譯者的補充注解之外,原書參考文獻都翻譯成中文,其用心值得肯定。這些原有文獻儘管第一次出現時都附上原文,不過,對於有心查閱原始資料的讀者,仍然相當不便。

另一方面,茲舉一些誤譯的例子如下:

頁 180:《精確》(Conics)。這部阿波羅尼奧斯的經典應該譯為《圓錐曲線》(或《錐線》)才正確。

頁 242:作者所引述索必耶之解釋中,「與其說線只有長度沒有度」一句漏了「寬」字,應改為「與其說線只有長度沒有寬度」才是。

頁 232:「一如歐幾里得《幾何原本》始於公理的定義」應改為「一如歐幾里得《幾何原本》始於定義與設準(definitions and postulates)」。在《幾何原本》中,所謂的公理有兩種,一種稱之為設準(「假設成為準則」之義),另一種稱之為共有或普通概念(common notions)。一般而言,後者的命題如「等量加等量,其和相等」不用被假設而成立。

頁 233:「如果說霍布斯的完整哲學是建構在一個巨大的幾何體系之上,那麼他的哲學理論更是如此。」有誤,後一句話中的「哲學理論」應該改為「政治理論」才對。

頁 240:「線、面或者體的定義也完全一樣,全都沒有參考價值,因此也都沒有意義。」有誤,其中「參考價值」應改為「參考物」(referent)才對!對霍布斯這樣的唯物論者,數學概念如線、面或體必須要有指涉的實體(referred entity/object)。有關這一點,讀者可以對照本頁下一段的最後一句話:「點、線、立體,以及所有幾何學的構成要素,因此都必須以實際存在的物體角度來定義」。

頁 260:《無窮算數》(Arithmetica infinitorum)通常中譯為《無窮算術》,是「有關無限的算術」(the arithmetic of infinities)。

等等。

書籍資訊

書名:《無限小:一個危險的數學理論如何形塑現代世界》(Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the Modern World)

作者:艾米爾.亞歷山大(Amir Alexander)

出版:商周出版

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案