文|凱文‧哈札德(Kevin Hazzard)

譯|高子梅

我沒有搶救第一個死在我面前的人。我只是站在那裡,眼睜睜看著她死。她很老,是個白人,在安養院裡日益消瘦。她的死悄無聲息,一下就來。我是唯一的目擊者,地表上最後一位為她站崗的哨兵,什麼事也沒幹,只在她離開時,幫忙關上大門。

當時,我只有二十六歲,但已經浪費了兩次生命──第一次是成不了氣候的業務員,第二次是放浪的記者。緊急醫療服務(Emergency Medical System,簡稱EMS)則是我意外闖入的第三幕劇。事情發生在二○○四年的年初,但好像是幾百年前的事了。如今回想起來,我發現不管是她的死還是其他無以數計的死亡案件都令人難以置信。我曾經以為我唯一功能只是待在現場,不是扮演焦急的參與者便是冷漠的目擊者。我在緊急醫療救護服務生涯裡的多數日子都一樣,記憶總是模糊,猶如柔光滲出紗網,能留下的只有細節瑣事──都是當時看似不重要的芝麻小事。我擁有的感動其實多過回憶,更多的是感觸而非奇聞軼事。

這就是我現在的感受。

今天是我上任的第二個晚上。我跟一個從不回家的傢伙搭檔。他在鄰郡當消防員,但只要有錢賺,什麼工作都肯做,所以兼了很多差。要是他不在這兒或者沒去消防隊,八成是揮汗站在麥當勞廚房的油炸鍋前。晚間快十點的時候,我們被派去安養院處置一名生病的婦人。我的搭檔已經累了,當我們把擔架從電梯裡推出來,沿著長廊往病房前進時。可以看出他的步伐很慢,始終垂眼看著地面。我們在病人床邊降低擔架高度。後面有個護理師來回徘徊,說病人沒吃晚飯,跟平常不太一樣,需要看醫生。我量了病人血壓、脈博,也計算了呼吸次數。她眼睛緊閉,皮膚燥熱蒼白,猶如皺巴巴的羊皮紙。我的搭檔開口要她的證件資料。沒有證件資料,我們不會帶她離開。住在安養院裡的病人大多無法開口說話,就算可以,也聽不懂在說什麼。哪怕只是簡單地問你是誰?也答非所問。所以我們一定要有證件資料︱就是一只牛皮紙袋,從個人病史到緊急聯絡人都有。更重要的是,我們可以從紙袋裡找到保險證明,以及有沒有拒絕急救意願書(Do Not Resuscitate,簡稱DNR)。

表面上,我們是來這裡幫忙病人的,但我們真正在乎的其實是拒絕急救意願書。

拒絕急救意願書代表上帝的話,一式三份,但不是由摩西親手交給我們,而是一位骨架粗大,穿著矯形鞋的女士。我們可以從這份資料找到解決答案,全都是令人很不舒服但一定得回答的問題。比如要是她失去意識怎麼辦?要是她死了怎麼辦?我要做全套急救嗎?心肺復甦?電擊?插管?穿洞到肺裡?還是可以眼睜睜地看著她流失生命,直到死亡?她的家人想怎麼做?她本人又想怎麼做?所以這張紙的存在──或哪怕不存在──對每個人來說都意義重大。醫院的護理師會跟我們要這份資料,而除非我們先回答有沒有拒絕急救意願書,否則醫生連看都不會看我們一眼。以這病人的年紀和病況來看,每個人都會同意急救,哪怕救回來的預後很糟。所以她有拒絕急救意願書嗎?護理師說她有,就在資料袋裡,在一整疊資料的上方第一頁,她去拿給我們。

然後就出事了。就在我的搭檔倚著牆想振作精神之前──就在我把被單拉過來之前──就在任何人可以處置之前──她睜開了眼睛,眼瞳混濁而目光渙散,頭微微前傾,嘴唇微張,然後──悄無聲息地──走了。她嚥下最後一口氣,一滴淚從臉頰滑落。

我立刻知道這是怎麼回事。但這有這麼容易嗎?護理師剛剛才說病人有拒絕急救意願書,所以我沒有救人如救火的衝動,反而在最起初的幾秒凝視那雙空洞的眼睛,再順著那滴眼淚的弧線而下(她人生最後一次的肉體演出),並感到驚嘆不已。不過片刻之前,她長期臥床、包著紙尿布,令人同情。如今身上髒污睡衣被褪下的她,改披上歲月的智慧。她知道我們何以來到這裡,更重要的是,她也知道下一步是什麼。我們向來害怕烏有與虛無,這看在她眼裡,必然很微不足道。她究竟跨過死亡那條線了沒有?

我的搭檔還不知道她死了,這時終於打起精神,示意我抓住被單的另一角,合力將她挪到擔架上。我得告訴他,由他來決定下一步該怎麼做。但我又不相信自己的直覺。我在這一行還是菜鳥,從沒見過有人死在眼前。我對死亡的體驗──無論是最近還是以前的經驗──都很有限。如果我的搭檔沒注意到,有可能她還沒死。病人在我們抵達時就幾乎動也不動,現在看起來也沒什麼兩樣。我們用力一拉,將她挪了過來。他拿被單蓋住她,再以帶扣固定,然後開始推床。我一直看著她的胸部,尋找生命跡象,但打從心底清楚根本找不到。我們抓起她的資料袋,拒絕急救意願書果真用釘書機釘在最上面一頁。我們搭乘電梯,步入冷冽的夜色。擔架的金屬腳架匡啷一聲往上彈合,順勢推進救護車裡。

「我覺得她死了。」我開口道。

我的搭檔停下動作,但沒看她,而是看著我。

我清清喉嚨,告訴他,我覺得病人沒呼吸了。

他爬進救護車探看,伸手觸摸,然後就像洩了氣的皮球。要是沒有拒絕急救意願書,他或許可以做點什麼,但是有拒絕急救意願書啊。資料就在這裡,上面有親筆簽名,白紙黑字地說了病人的彌留時刻該如何處理,結果反而害得我們現在不知道接下來該怎麼辦。要是她死在安養院,我們可以把她留在那裡,但是她在這兒,死在我們的擔架上,就在我們的救護車裡。

我們莫名其妙地淌入渾水。

他打電話給安養院。「我們在停車場,你們的病人死了。」他說道。但護理師告訴他:「她在你們的救護車裡,所以現在是你們的問題。」當他們在電話中爭論不休時,我人就站在外面,我們的病人則躺在那兒供人瞻仰。現在該拿她怎麼辦?醫院不收死人,安養院也不收死人。這女的死了,她成了醫療人球,是一具沒人要的屍體。我的夥伴掛了電話,氣到頭上冒煙,並且回去找安養院要解釋、懇求他們、甚至威脅他們。我不知道為什麼,可是他竟然把我一個人留在後車廂陪著她。

我坐在車裡盯著死者那雙半張開的眼睛。我拿起資料袋,草草翻閱。如果我們得作伴,起碼我得知道她叫什麼名字,還有她的出生年月日。結果發現她八十八歲了。

跟一個死掉的人待在救護車後面,其實沒什麼事可做。我的冷飲就在角落,但是我不能拿起來喝。我可以跟她說話,但顯然她早已死亡,從剛剛到現在一直都沒有動靜,我怕要是招呼她,就會叫醒她。我的意思不是叫醒她本人,而是她的鬼魂,那不就糟了?這聽起來很蠢,但相信我,除了沒有死相悽慘或嚴重腐爛之外,她屍體該有的恐怖一樣也沒少,活像只要一點點刺激,就會坐起來開始說話。

我決定打電話回家。「你還沒睡嗎?」我問我太太。

她說她沒睡,但她等不及我回來就先看了最後一集的《黑道家族》(The Sopranos)了,「好好看哦!」我沒吭氣,於是她問我是不是生氣了。過了一會兒,我才告訴她我人在哪裡。我說,一個我眼睜睜看著斷氣的人跟我單獨在一起,拜我的優柔寡斷之賜,現在她成了一個燙手山芋。

她問我人是怎樣死的,雖然我知道她真正的意思,但我還是回答:「死得很平靜。」

(本文為《一千個裸體陌生人》部分書摘)

書籍資訊

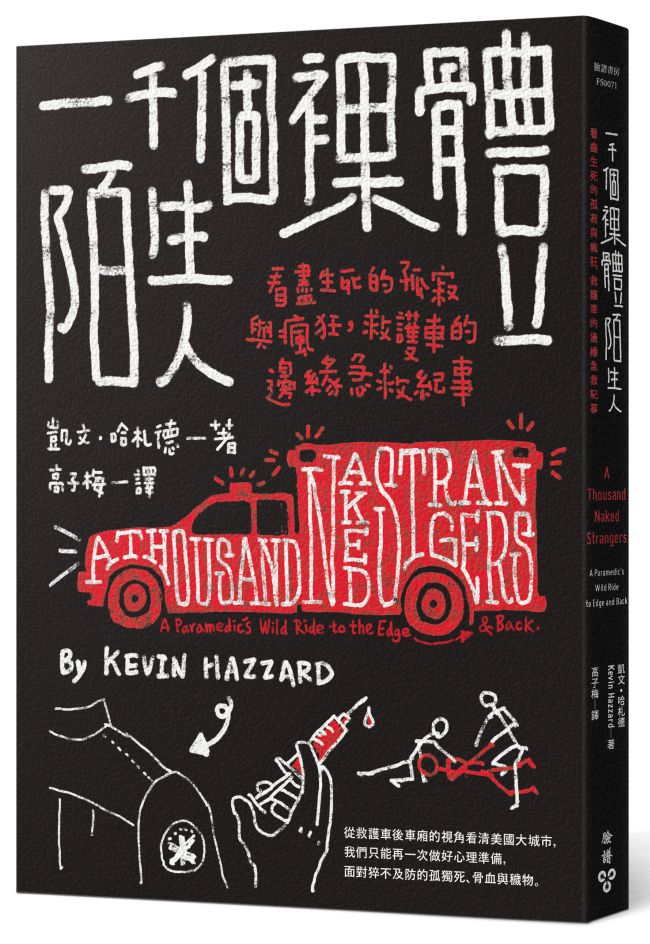

書名:《一千個裸體陌生人:看盡生死的孤寂與瘋狂,救護車的邊緣急救紀事》 A THOUSAND NAKED STRANGERS:A Paramedic’s Wild Ride to the Edge and Back

作者: 凱文‧哈札德(Kevin Hazzard)

出版:臉譜

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案