將近一百年前,經濟學家約翰.梅納德.凱因斯想像,二十一世紀初的西方人一天只要工作三小時,釋放出來的大量時間能帶來自發、愉快的人生態度。但實際上似乎是顛倒的情況:機器並沒有像凱因斯預測的,把我們從工作中解放出來。

文|茱蒂‧威吉曼(Judy Wajcman)

譯|王寶翔

過去十年來,增多的電子郵件量被說成是主要壓力來源;無數管理權威提出忠告,教我們如何控制和征服持續檢查電郵的殘酷衝動。有個著名故事是英特爾總裁保羅.歐德寧(Paul Otellini)批評員工「寧可坐在相鄰隔間裡發電子郵件,也不想站起來交談」,於是制訂了「無電郵日」。他這麼做的信念是,更直接的溝通會增強生產力;電郵這項科技的原始設計用意是快速省時,但大量信件往返把我們拖入了泥沼。所以電郵是主要的罪魁禍首嗎?

很少研究直接衡量電郵超載是否以及如何強化員工對於高壓的體驗。通常研究者談到壓力時,會主張是電郵增加了工作時間;難怪有份針對知識工作者在高科技公司的優秀個案研究就格外引人注目。這份研究發現,人們不管工作量多寡,都會把他們體驗到的壓力歸咎於電郵,更遑論有其他通訊活動會惡化他們的工作量跟壓力感。換句話說,電子郵件不只是壓力來源,更是人們在生活中體驗到的過勞文化象徵。該份研究的作者甚至主張,「電子郵件扮演起時間壓力的代表性科技時,能分散人們的注意,使他們不注意到工作生活中的其他不堪負荷來源。」

這份研究的目的是解開電子郵件是日益增強的壓力來源,卻又同時讓人們能控制自己的工作跟減少負擔、藉此減緩壓力的矛盾結論。所以,為什麼員工只把壓力歸咎於電子郵件?

將近半數知識工作者(工程師、技術寫手、行銷人員)認為他們無法控制電子郵件,害怕落後和錯過重要資訊。但是使用電郵能緩和他們的焦慮,使他們感覺自己掌控大局。很有趣,他們花越多時間用電郵,負荷不堪感就越強,可是他們接觸越多訊息,也感覺自己能應付更多。

不過關鍵在於回應速度。電子郵件具備不同步性或時間搬移性,這理應能讓收件人選擇方便的時間回信,但事實上大多員工卻因此回得越快。這反映在回應性基準上:快速回信的人受到尊崇,此外其他員工提到,同事不遵守這種組織基準時,他們就會動用獎懲程序。

最後,作者們主張每日的通訊流同樣很重要。當人們每天花相當多時間投入其他活動時,電郵就會在工作日即將結束時累積成型。於是受訪者不是抱怨電話會議和開會所花的時間,而是把電郵收件匣視為過度負荷的來源。電子郵件提供給人們一個「文化認可的抱怨對象,以及明確的重掌控制儀式:為了應付過度負擔,就簡化你的收件匣吧」。

電子郵件的社會物質獨特性,解釋了它為何會成為不堪負荷的象徵。由於電郵的功能是錯開訊息跟回應的時間,使人們不用連續處理訊息,以致收件匣塞爆。員工為了維持控制權,也有義務快速回信,就延長了工作日時間。他們對開會、電話會議和打電話的體驗跟電郵十分不同;這些活動是同步的,需要雙方共同存在才能溝通,於是就不會留下未完工作的有形提示了。作者們的結論是,若只探討電子郵件,便會蓋過過度負荷的真正原因:新工作需求令日子忙碌,並對通訊回應時間創造出不實際的期望。

這份研究正確地解讀,電郵的時間重要性不僅是基於資料傳輸速度(也就是傳統說法想讓我們相信的事)。不過,只探討一種資訊通訊科技有其侷限;越來越多證據顯示,人們越來越常使用多種即時溝通模式,藉此透過多重模式連結性達到永久的可聯繫性(availability)。所以我們必須檢驗此事的範圍有多大:它產生的持續干擾令工作時間零碎化,導致人們感覺倉促。

重新思考工作干擾

經濟學家席薇雅.安.惠勒(Sylvia Ann Hewlett)最著名的成就之一,是在《哈佛商業評論》之類的出版品中刊出的文章探討她所謂的「極限工作」(extreme jobs)─每星期工作超過七十小時。她找出六個對長時間工作者造成疲勞和精疲力竭感的主要「壓力致因」:死板外加無可預測性、快速步調和緊迫截止日期、一周七天全天候待命、不斷旅行,以及在正規工作時間外發生的工作相關事件。不過第六個也是最主要的壓力致因起源自「精明的通訊裝置」,會在工作日造成好幾種挫折干擾;惠勒說,當一位員工桌上有好幾面螢幕時,假如沒有干擾的話,每面螢幕獲得的平均注意力是三分鐘。這些擾亂又惱人的注意力扼殺了任何獲得安寧的希望,而且下班後還得通勤回家,回到多工作業的家庭跟孩子身邊。

有越來越多管理與資訊系統學者寫論著探討干擾這件事。這些文獻將干擾視為帶有破壞性和負面性,並擔憂生產力和時間運用效益降低。干擾被定義成「一段同步互動,並非由該對象起頭、也無事先計畫,導致接受互動之人中斷手邊活動」,並因此被當成需要管理的單一獨立事件。這種途徑的研究通常會量化這些事件,好評估干擾和工作零碎化的認知成本。接著這些研究被導向如何改良科技介面設計─比如電郵過濾軟體─以便協助員工順利工作。

這種機械論研究途徑有些問題。首先它在基本層面假設,干擾會把員工的注意力從「真正的」工作拉開;從這種角度來看,干擾應該減到最少,或者起碼把影響降到最低。其次,員工大體被視為這類干擾的被動接受者,其唯一反應就是回應他們需要注意的事項。總之資訊通訊科技被視為來自外部,而且有別於組織的日常營運。

相較之下,我將科技視為工作的不可分割部分:科技是一種組織慣例,跟機器一塊受到塑造。這種人機互動有很大部分取決於人們賦予它的區域偶然事件意義,因此員工如何解讀多重模型媒體的「干擾」,就是關鍵所在。知識工作者如今待在資訊通訊科技無孔不入的環境裡,而這些科技會製造出即時、多重、永遠存在的事件並要求員工處理。這些由科技擔任中介的互動,已經不能單純表達為分裂、壓縮時間的持續干擾來源了。

我想探索工作如何利用資訊通訊科技,並如何在這些科技的完整範圍內整頓下來,便對一間跨國電信公司的一群知識工作者收集詳盡的資料。這場實地調查在雪梨總部舉辦,那個特地打造的園區就位在一所主要大學裡;為了促進角色多元的員工之間的非正式互動,辦公室做成開放空間,並分割成一到四人的工作場所。當員工站在他們的工作區時,通常能看見二十到一百名同事。

我做這份研究時得監看受訪者,記下所有工作活動段落─記錄其本質、地點、時間長度和使用的科技類型。干擾被定義成讓人們改變工作段落的原因,不論是回應電郵通知、電話來電或有人造訪員工的桌子都包括在內。如果工作段落的改變跟外部刺激沒有直接關聯,就會被歸類為由員工自行觸發。

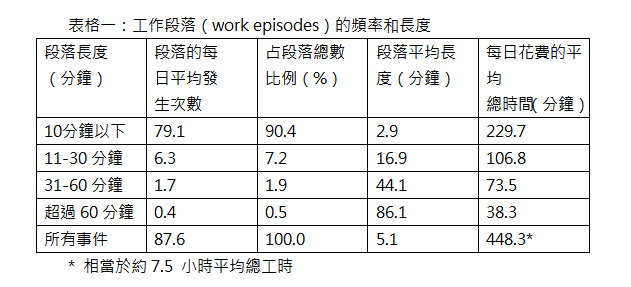

正如表格一顯示,工作日由大量工作段落組成(每天平均八十八個),而絕大多數(百分之九十)只維持十分鐘或更少。確實,工作天有一半時間都花在十分鐘以內的活動上;知識工作者沒辦法持續處理特定工作段落,這符合人們對於快速或密集工作的一般觀感。但是數位科技在活動的快速變動裡扮演何等角色?我們在這些被干擾的工作中賦予任何角色給資訊通訊科技之前,不妨先更仔細檢視工作段落的本質,以及資訊通訊科技實際上是怎麼運用的。

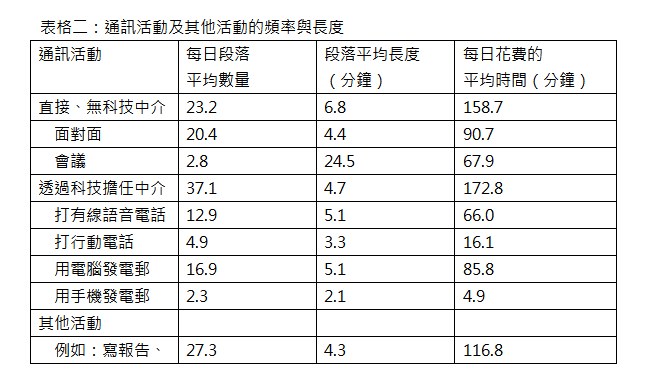

令我訝異的是,員工大多工作時間(約五個半小時)都花在通訊活動上(見表格二)。但把這些活動拆成直接、面對面通訊以及科技中介通訊(電郵、電話)的分類時,有超過一半是透過科技擔任中介。儘管當面溝通仍然非常重要,資訊通訊科技如今成了知識工作者扮演工作角色時的不可或缺成分。引人注意地,所有形式的科技中介通訊都很短,維持在平均五分鐘以內。

資訊通訊科技的運用,似乎跟令員工工作日零碎化的短段落成了同義詞。人們普遍認定,科技是這些短段落的成因,因為科技中介通訊會打斷特定任務的工作。結果我的發現跟我的期望相反:人們在整個工作天下來不斷在改變工作行為,但這些科技並非主因。相較之下,開放辦公室來自其他同事的面對面干擾,每天平均會發生十二次。可是到目前為止,獨立工作段落的最大起頭者是員工自己─他們平均每個工作天會改變行為六十五次。

我們能從這裡推斷出哪種結論?其中一個解讀是,員工正在對充斥媒體的環境行使控制權,而且確實在善用資訊通訊科技的優勢,好實現他們的可配合性(availability)。這和資訊通訊科技主宰人們工作日的普遍認知有所出入。為了描繪更微妙的面貌,我們得把員工跟資訊通訊科技的關係擺在他們安排的日常工作慣例裡面。

工作日零碎化並非新現象;這在一九七○年代就被認為是管理職務的關鍵面向。真正嶄新的地方是,人們把心神放在科技中介通訊上的密集程度成了常態,也成了工作的不可或缺部分。今日的知識工作大體上透過中介通訊模式來安排,畢竟資訊和指令都是透過各種裝置跟員工的通訊技能傳遞。看這點就知道,大眾將中介通訊帶給員工的體驗視為真實工作的干擾,其實是不恰當的。

(本文為《縮時社會:奪回遭科技控制的快轉人生》部分書摘)

書籍資訊

書名:《縮時社會:奪回遭科技控制的快轉人生》 Pressed for Time:The Acceleration of Life in Digital Capitalism

作者: 茱蒂‧威吉曼(Judy Wajcman)

出版:新樂園

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案