「我一直享受著這類傷口、疾病、不幸等一切。之所以能夠享受它們,說穿了是因為我就像個旁人,抽離開來觀察自我吧。我看著上演愚行的自己並苦笑。也許我是為了培養對痛苦的耐受性,在無意識之間把自己撕裂成兩個了。」

─中島羅門,誠實書寫酗酒最終也死於酒醉意外的作家、音樂家

文|中島羅門

譯|王華懋

自從聽到「三十五歲死亡說」的神諭之後,我便以自己的方式對「酗酒」這回事留意了起來。

為了對照自身,我涉獵了各種資料。我想,在成為酗酒者的過程中,很少有人像我這樣掌握了酗酒的真實面貌。

以結果來說,這些醫學、精神病理學方面的知識,對我毫無助益。

我之所以貪婪地閱讀酗酒資料,說穿了只是為了確定「我還能喝」。

我在書中尋找肝硬化惡化,引發靜脈瘤或胃潰瘍破裂、大量吐血,仍堅持喝下去的例子。

資料裡提到的酗酒者,受到戒斷症狀嚴重的幻覺折磨,抓著菜刀追殺家人,或是在單人房裡不斷地做出俗稱「抓蟲動作」的行為,試圖摘掉幻覺中爬滿全身的蟲子。

看著這些人令我心安,同時可以樂觀地認為這類「人渣般的酗酒者」是在河的對岸,而我屬於正常人這邊,因此我不斷地蒐集酗酒相關資料。到了最後,拿「酗酒書籍」當下酒菜喝威士忌,已經成了我每天的例行公事。

直到今年夏天,我終於窮途末路了。我恐怕忘不了這個夏天。這是個宛如在地獄油鍋中被烹煮的夏天。

也許是算命的說中了,步入三十歲以後,我頗為一帆風順。

年近三十的時候出版的書只賣了五百本左右,但我將倒閉的出版社剩下的五百本書當做未付版稅搬回家。

我把這些書當成名片,發送給每一個遇到的人,結果認真讀完它的編輯開始交付委託我一些單次稿約。大部分是約五十頁四百字稿紙的採訪報導。

一直到年近三十,我都靠著校對、在地圖公司查資料等肩膀痠痛的打工過活,因此這樣的工作我求之不得。最起碼可以拿自己的文章、有自我風格的文字來換錢。相較於訂正別人文章的錯誤、或是在空白測量地圖上填寫戶名店名,成就感有如天壤之別。

我苦笑說著「只是不登大雅之堂的鬻文營生」,嘴上浮現的卻是發自真心的笑。

一直混到三十歲的我,沒有任何需要守護的事物,也沒有什麼好失去的。我想要守護的,全是些無形的、說出去也無人能理解的東西。

總之,只要看到哪裡散發出危險、腐臭,我就偏往那裡衝。黑幫事務所、總會屋、右翼團體聚會等等,我都混進去過。

因為我太不要命了,甚至被一流出版社的編輯喊停。

相反地,有時直來直往,反而能與對方脾性相通。

「總會屋」是指某些職業股東,藉由在股東大會上鬧場、妨礙會議進行,向公司勒索金錢財物,多數有黑幫背景。

「下週二,我要在新大阪的公寓宰了○○,你可以先占好位置守著,到時包你拿頭條。」

曾有黑幫槍手像這樣打電話給我通風報信。當天我在對面大樓屋頂拿著望遠鏡守候,結果啥事也沒發生。也許是計畫生變了。一開始形同是「稱斤」在賣稿,但隨著稿費提高,我接到的稿約,開始遠超過一個月所能處理的極限。

如此一來,這下又得拒絕好不容易送上門來的案子。這對我是莫大的痛苦。

畢竟,一開始也有許多工作是我到處去求來,就算撿別人剩下的也好,或只是因為對方願意請我喝酒,就免費答應的案子。有時候稿子都交了,對方才一臉卑躬屈膝地說:「其實我們沒有稿費預算,可以用圖書券支付嗎?」「米券」、「肉一公斤」、「啤酒券」、「商品券」,不管是什麼,我都歡天喜地地收下。

對於從這樣的地方爬上來的人來說,「回絕工作」簡直是難如登天的特技表演。

我立下決心,在今年春天開設了「小島容事務所」,雇用沙耶加當經紀人兼行政人員。沙耶加是過世的天童寺的妹妹,今年應該二十三或二十四歲。以前我跟天童寺混在一起的時候,她才剛小學畢業,是個眼神沉靜的少女。天童寺沒有特別向我提過妹妹,但我總覺得這麼做才符合「道義」。或許就類似照顧兄弟遺子的叔叔角色吧。然而儘管鋪排出樣子了,我這個叔叔卻窩囊到家。事務所才剛開幕,我就開始「連續飲酒」,鬧到住院。

「連續飲酒」指的是一般的酗酒者,某天忽然理智斷線了似地,連續一兩個星期,從早到晚喝個不停的現象。當然,這種狀態不可能去職場上班。我裝病請假,但沒日沒夜地喝上兩星期,就算是鐵打的人也捱不住。肝會喝到爆,被抬進醫院。

這是明確地被別人目擊到的、第一次酗酒曝光。

這裡必須特別一提,並做出區別的,是「渴酒症」。

渴酒症的情況,是從某個時間點開始,突然連續、大量地飲酒。灌水似地喝個不停,喝到被抬進醫院,接受密集治療,然後出院,接下來整個人便好了,對酒不屑一顧。這樣的患者似乎並非本來就愛喝酒。他們可以好幾個月,視情況甚至一整年都滿不在乎地滴酒不沾。

但是到了某個時間點,又會水壩決堤似地,無止境地開始痛飲。然後喝到被送進醫院,再治療出院。這叫「渴酒症」,在酗酒者當中,也算是比較罕見的一類。

一般來說,酗酒者會在各自的日常生活中顯現出危險的預兆。就現任酗酒者的我認為,會不會變成酗酒者,要看以下的大前提。也就是酒精對那個人來說是「必要」,還是「非必要」。常有人認為「喜歡品酒的人就會酗酒」,但這是錯的。酗酒者的問題,基本上並非「好惡」的問題。

與餐點一同品嚐美酒,享受酒精為精神帶來的適度放鬆,這樣的人很少會酗酒。這種人雖然「喜歡」品酒,但極少演變成酗酒。

會酗酒的,是把酒當成「工具」的人。像我就是。選擇藥理上的酒精做為把自己帶往另一個世界的工具,這樣的人就會酗酒。渴望肉體與精神上的止痛、麻痺、酩酊的人,以及嚮往它們的終點「死後的無感無覺」的人,就會酗酒。這可以說是所有的「Addict」(中毒、上癮)的共通之處。

比方說「睡前的一杯」,不論量的多寡,這種喝法就已經具備酗酒的要素了。因為在這種情況,酒精一開始的定位就是助眠的「藥物」。人體會對藥物逐漸產生耐性,因此會愈喝愈多,漸漸地變成不喝就無法入睡。到了這階段,「手段」已經變成了「目的」。

如果看到丈夫夜半起身去廚房喝酒,做妻子的就應當小心。

下一個紅燈,是是否變成了「週末飲者」。

平日當然在入夜以後就會來一杯。然後一到假日,從大白天便開始喝起,或是從早喝到晚。週末結束後的星期一,再帶著嚴重的宿醉爬也似地去上班。這是週末飲者的症狀。他們都同樣迫不及待週末到來,痛恨星期一。

若是在這可恨的星期一早上,為了緩和嚴重的宿醉,喝了開工第一杯再出門,那麼距離連續飲酒就只差臨門一腳了。我的情況,也頗為忠實地歷經了這個公式。

做校對和地圖打工時,至少白天還能清醒地度過。特別是地圖的填寫工作,必須在指定的區塊像螞蟻一樣四處爬行,如果喝酒,體力上實在撐不住。

校對也是,宿醉的上午總是犯錯連連。這是一份需要專注力、全力以赴的工作。而這類單調的工作,做著做著會漸漸嗨起來。可能是做出一定的節奏,就會分泌出安多酚或胺卡芬這類腦內啡。即使看在外人眼中頗為枯燥,但單調的工作意外地令人很嗨。

不無聊,酒精就無機可趁。酒精會嗅到空白的時間,毫不猶豫地滲透進來。需要創意的工作,也容易讓酒精趁虛而入。創造性的工作過程裡,時間上有「序破急」或「起承轉合」這類質與密度的差異。在困苦萬分、焦急盼望靈光乍現的時刻,酒精會裝成才華洋溢的朋友,靠上來伸出援手。事實上,攝取適度酒精,變得柔軟的大腦,經常能綻放出超越邏輯框架的奇思異想。

靈光一閃後,接下來是將之捕捉成形,也就是把它寫出來的高密度時光。這段時光結束後,變得硬梆梆的神經,又會強烈地渴望酒精。

一直到靠著單調的打工糊口的三十歲左右,飲酒量姑且不論,我還可以是個普通的酒徒。早上起床進公司,白天在清醒中度過,傍晚才開始喝酒。以生態來說,這算是「普通」。

類似要塞、護衛著這個「普通」的,就是「打卡」的行為。

不論在報社還是地圖公司,打工人員都像正職人員一樣要打卡。九點打卡上班,五點打卡下班。只要遲到一分鐘,印出來的時間數字就會變紅。三次紅字,就算曠職一天。

當時的我覺得這樣的制度很不合理,相當生氣。我覺得如果三次九點零一分算曠職一天,乾脆整天都別去算了,還跑去看電影什麼的。但打工是算日薪的,所以少上班一天,就會少一天收入。而我過著勉強溫飽的生活,因此要是少了三天收入,就只能從酒精、香菸、中餐裡擇一放棄,關係重大。

因此基本上我總是按著宿醉的腦袋,每天爬到公司去,插進卡片打卡。

換言之,考勤卡儘管令人憎恨恐懼,以結果來說,卻也是遏止我崩壞的fetish―神物。

不過,即便是這個時期,也已經浮現出過度充足的前兆了。儘管勉強表現出符合社會期望的外表,但其實我的內在應該早已是糊爛的發酵狀態。託考勤卡的咒力之福,這層薄皮賦予了我社會性存在的外形。

五點下班後,我的喝法非常可怕。為了舒緩僵硬的指頭和大腦,不管三七二十一,先喝了再說。就像結束練習後爭奪水龍頭的運動社團學生,我火速衝進酒行的立飲區或廉價酒吧。不管再怎麼喝,都無法解除這種渴。就好像喝鹽水一樣,喝得愈多,對酒精的渴望就愈強烈。我的內臟很強壯,喝再多都不會丟人現眼地嘔吐或昏倒。

換言之,我沒有軟弱的內臟可以制止自己。就酒癮而言,這是一項「缺點」。如果胃破了個洞,最起碼還可以有個半年到一年的戒酒空白期。

即使內臟強壯,我的心卻破了好幾個洞。每晚喝下肚的威士忌,全都從心上的洞孔漏出流光了。

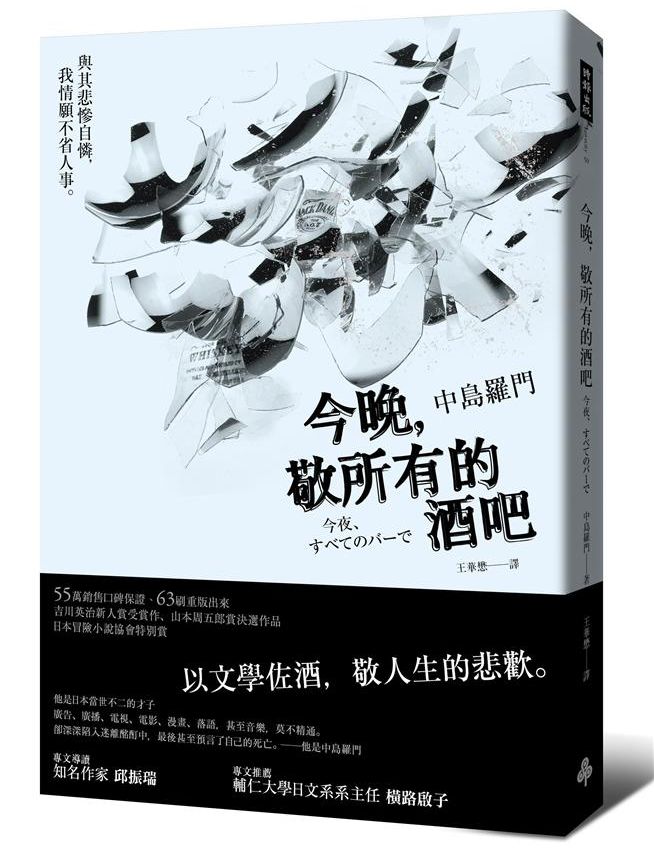

書籍資訊

書名:《今晚,敬所有的酒吧》 今夜、すベてのバーで

作者: 中島羅門(中島らも)

出版:時報出版

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案