文|安德魯.納古斯基(Andrew Nagorski)

譯|高紫文

第二次世界大戰剛結束時,有一部非常有名的德國電影,片名叫《凶手就在你身邊》(Die Mörder sind unter uns)。希德佳.那夫(Hildegard Knef)飾演的集中營生還者蘇珊.華納(Susanne Wallner),回到滿是斷垣殘壁的柏林,找到遭到破壞的公寓。她發現前德軍軍醫漢斯.墨頓斯(Hans Mertens)住在裡頭,借酒澆愁,澈底絕望。那名軍醫巧遇以前的連長,連長現在是富商,曾經在一九四二年聖誕夜下令到一個波蘭村莊屠殺一百名平民。墨頓斯無法忘記這段記憶,決定在戰後的第一個聖誕夜殺掉連長。

最後關頭,華納說服墨頓斯,這種自以為是的伸張正義行為是錯誤的。「我們不能動用私刑。」華納告訴墨頓斯。軍醫最後明白了。「妳說的對,蘇珊。」墨頓斯在電影末尾回應,「但是我們必須告發他。代替數百萬被殺害的無辜受害者要求賠償。」

這部電影十分賣座,吸引許多觀眾。不過電影傳達的訊息卻嚴重誤導觀眾。早期戰爭罪行的審判,是由同盟國發起的,不是德國人,不過戰勝國很快就停止許多戰犯審判,把焦點轉移到逐漸出現的冷戰上。多數德國人也都迫不及待想忘掉德國不堪回首的近代往事,根本不想去思考如何贖罪。

有些首要罪犯沒有立即遭到逮捕,或者逮捕之初沒有被同盟國的逮捕人員認出來。這些罪犯自然也不會想談論如何贖罪,只想趕緊逃離。希特勒在地堡內跟新迎娶的伊娃.布朗一起自殺。他的宣傳首腦約瑟夫.戈培爾和妻子瑪格達則是先毒死六個孩子,再步上後塵。在一九七六年的暢銷小說《英靈殿交易》(The Valhalla Exchange)裡面,虛構的戈培爾解釋自己為什麼要選這條路。「我可不想要餘生都在世界各地逃亡,終身當難民。」他說。

不過他的大部分同僚和其他犯下戰爭罪行的納粹黨員卻不想要仿效希特勒。許多低階罪犯甚至認為沒有必要躲,數百萬人在歐洲設法重建新生活,很快就能融入他們。有些人認為自己的處境比較危險,於是設法逃離歐洲大陸。有好長一段時間,許多這兩種人都成功躲避了罪責,除了經常獲得忠誠家人的協助,前納粹黨同志的人際網絡也會提供資助。

本書把焦點放在為數相當少的一群男女身上,有擔任公職的,也有獨立行事的,他們全力要把起初順利躲掉罪責的罪犯繩之以法,不讓世人遺忘罪犯的罪行。這些追捕者展現了驚人的決心和勇氣,即便戰勝國的政府和其餘國家對納粹戰犯的命運越來越不感興趣,他們仍舊奮鬥不懈。在過程中,他們也探索邪惡的本質,提出極度令人不安的問題,讓我們思考人類行為的各種面向。

這些試圖將殺人凶手繩之以法的人,被統稱為納粹獵人,但他們卻從來不是有共同策略或對追捕手段有基本共識的一群人。即便追求的目標大同小異,他們經常不認同彼此、互相指責、互相忌妒。有時候,這種關係無疑削弱了他們的力量。

不過就算每個追捕納粹罪犯的人都屏除個人歧見,結果還是不會有明顯的差異。不論用什麼絕對的標準來衡量,都不能完全證明,那些結果代表正義獲得伸張。「如果你希望罪犯一定要受到相應於其犯行的懲罰,那最後不免要失望。」大衛.馬威爾(David Marwell)說;馬威爾是歷史學者,曾經任職於司法部特別調查辦公室、美國猶太大屠殺紀念博物館與柏林檔案中心,現在在紐約猶太遺產博物館擔任館長。戰勝國原本承諾要起訴必須對戰爭罪行負責的所有人,對此,他只有簡單地說:「這太難了。」

沒錯,這太難了,沒辦法有大規模的成效,但是有些人拒絕放棄,至少要部分納粹戰犯負起罪責,他們積極追捕的過程成為戰後一連串的冒險故事,這是人類史上空前未有的。

以前在戰爭結束時,勝利者經常殺掉或奴役戰敗者,侵占敗者的土地,即刻開始整肅敵人。一般都是立即處決,不舉行審判或展開任何法律程序,也不依證據來裁決有沒有罪。動機單純就是為了報仇。

許多納粹獵人起初也是為了報仇,尤其是待過集中營的人,或是協助解放集中營生還者的戰勝國人員,他們親眼目睹過納粹逃離後留下的駭人證據,每一樣都是恐怖罪行的證明:死人以及垂垂將死的人、火葬場、作為刑房的「醫療」設施。因此,有些納粹黨員及共謀者,戰爭結束後立即遭到報復。

不過,從最早幾次紐倫堡審判,到在歐洲、拉丁美洲、美國與中東追捕戰犯,乃至於至今仍舊偶爾出現的追捕行動,納粹獵人大多把任務目標放在起訴追捕對象,此舉證明,即便是明顯有罪的人,也應該有機會上法庭為自己辯解。名聲最響亮的納粹獵人西蒙.維森塔爾把自己的回憶錄取名為《這一切是伸張正義,不是報仇雪恨》(Justice Not Vengeance),絕非偶然。

即便伸張正義的成效明顯遠不如預期,有罪的人經常只受到極輕微的處罰,甚至有許多罪犯完全沒有受到任何制裁,但另一個行動目標還是慢慢實現了,那就是用來借鑑、教育世人。為什麼要追捕年紀老邁、時日無多的集中營守衛呢?為什麼不讓犯罪者平靜死去呢?許多美國官員非常樂意這樣做,尤其因為他們還得分神對付新敵人:蘇聯。但是獨立行事的納粹獵人就不打算罷休了,他們認為每個案子都能作為寶貴的教訓。

教訓的目的,不僅是要證明,第二次世界大戰與猶太大屠殺的駭人罪行不可以也不應該被遺忘,還要證明,教唆、犯下那些罪行的人,或是未來可能會犯下類似罪行的人,絕對無法逍遙法外,起碼原則上是如此。

一九六〇年,摩薩德的行動小組在阿根廷綁架阿道夫.艾希曼,用飛機把他送到以色列接受審判,當時我才十三歲。我完全不記得當時對這件事瞭解多少,也不記得是否有關注媒體報導,不過我確實對這件事留下清楚的印象。我會知道這一點,是因為我歷歷記得接下來的夏天,艾希曼就在耶路撒冷接受審判。

有一次到舊金山探視家人時,我跟父親坐在一間簡餐店裡,有個老人坐在櫃檯的另一頭,我開始仔細端詳他的臉。我把身子湊向父親請他看那個老人,輕聲說:「我覺得那個人可能是希特勒。」父親露齒而笑,輕聲告訴我那個人不是希特勒。當然,我當時並不知道,半個世紀後寫這本書時,我會訪問艾希曼審判中唯一還在世的檢察官嘉比爾.巴赫(Gabriel Bach),以及指揮行動小組綁架艾希曼的兩名摩薩德特務。

艾希曼被綁架、審判與絞死,越來越多人開始意識到,許多納粹罪犯沒有受到處罰,世人也漸漸重新關注他們的罪行。大量關於納粹獵人的書籍和電影也因此在不久之後問世,不過內容經常是虛構的,不是事實。我熱愛閱讀那類書籍、觀看那類電影,被裡頭的角色,不論是英雄還是惡棍,以及毫無冷場的情節深深吸引。

引發大眾想像的不只有精彩的追捕行動,被追捕的那些人本性如何,甚至他們的家人與鄰居是什麼樣的人,這類更廣泛的問題,同樣吸引人,特別能吸引戰後世代。為何數百萬德國人與奧地利人,以及被他們攻占的大部分國家中的通敵者,願意參加以大屠殺為目的的行動呢?直到今日,這個問題仍舊沒有簡單的答案。

一九八〇年代和一九九〇年代,我在波昂、柏林、華沙和莫斯科擔任《新聞週刊》的分社長時,經常查閱二戰與猶太大屠殺的相關資料。每當我以為不會再發現驚人的故事,反正全都是千篇一律的類似情節時,想法就會被打斷,繼續發現驚人的新故事。

一九九四年底,我忙著準備《新聞週刊》的封面故事報導,報社預定在一九九五年一月二十七日推出奧斯威辛解放五十週年紀念專題。我訪問過歐洲各國的無數生還者,每次請他們重新回憶那段恐怖歲月,心裡總是忐忑不安,因此,我都會告訴他們,只要覺得訪談過程太痛苦,隨時可以停止。然而,多數人都把故事一股腦兒說完;他們一旦開始說,就滔滔不斷,不需要我再催促。不論我聽過多少這類的故事,我始終深深著迷,有時則感到萬分驚駭。

有一位荷蘭猶太生還者的故事格外動人,訪問完他後,我不假思索就道歉,請他如此詳細回憶那段經歷,我深感抱歉。我還說,他一定跟家人與朋友講過那段苦難很多次。「我從來沒有跟任何人說過。」他回答。看見我無法置信的表情,他接著說:「沒人問過。」五十年來,他都獨自背負著這個重擔。

三年後,另一次遭遇,讓我得以一見背負截然不同的重擔的人。當時我去採訪尼可拉斯.法蘭克(Niklas Frank),他是漢斯.法蘭克的兒子;漢斯.法蘭克在德國占領波蘭期間擔任希特勒的總督,掌管一個死亡帝國。尼可拉斯是新聞工作者,也是作家,自稱是典型的歐洲自由主義者,極度重視民主價值。他特別關心波蘭,尤其是在一九八〇年代,當時獨立的工會「團結工聯」帶頭發起人權運動,最後推翻了波蘭的共產政權。

生於一九三九年的尼可拉斯,在紐倫堡最後一次見到父親時,年僅七歲,不久後他父親便以戰犯的身分被絞死。他跟母親一起被領進監獄,父親裝得若無其事。「嘿,小尼,咱們很快就能再全家團聚過聖誕節囉。」他的父親說。這名小男孩離開時「怒火沸騰」,他回憶道,因為他知道父親即將被絞死。「家父對所有人說謊,連自己的兒子也騙。」他說。晚年的他希望父親當時能這樣說:「親愛的小尼,我就要被處決了,因為我犯了大錯。千萬不要過跟我一樣的人生。」

接著他把父親形容成「怪物」,並說了一句令我永生難忘的話:「我反對死刑,但是我認為家父被處死完全合情合理。」

擔任外派記者的那段歲月,我從來沒有聽過任何人這樣說自己的父親。那股情緒讓尼可拉斯又說出另一件事。他說法蘭克是很普通的名字,除非他主動告知,否則大部分認識他的人都不知道他父親是重大戰犯。儘管如此,真相他一清二楚,怎樣也無法放下。「一天又一天,我無法不去想家父和德國人的所作所為。」他說,「世人永遠不會忘記的。每次我到外國,說我是德國人,外國人都會想到『奧斯威辛』。我認為這再正常不過了。」

我告訴尼可拉斯,我覺得自己很幸運,不用承受他那種上一輩留下來的罪惡感,無巧不成書,家父在一九三九年德國入侵波蘭時,是幫戰敗的那一方打仗。在理性層面,我們沒有理由因為出生背景而產生道德優越感或自卑感。尼可拉斯也知道這一點。但是我完全能理解,為什麼他這輩子的其中一個心願是擁有一個不會令他感到羞愧的父親。

尼可拉斯的態度跟典型的納粹戰犯家屬截然不同,但是我認為他的坦率真誠展現了今日德國人最美好的一面,許多德國人都願意每天面對國家的過去。然而,德國可是花了好久的時間才能夠做到這樣,而且如果不是納粹獵人辛苦抗爭,絕對不會有今日的許多成果;他們經常獨自奮鬥,不只在德國和奧地利,而是在世界各地。

這場抗爭現在即將結束了。多數納粹獵人跟被追捕的對象很快就會只存在我們所有人的記憶中,屆時捏造的謠傳和實際的真相可能會比現在更加糾結不清,正因如此,我們現在更有機會、也更應該說出他們的故事。

(本文為《納粹獵人:追捕德國戰犯的黑暗騎士》作者自序)

書籍資訊

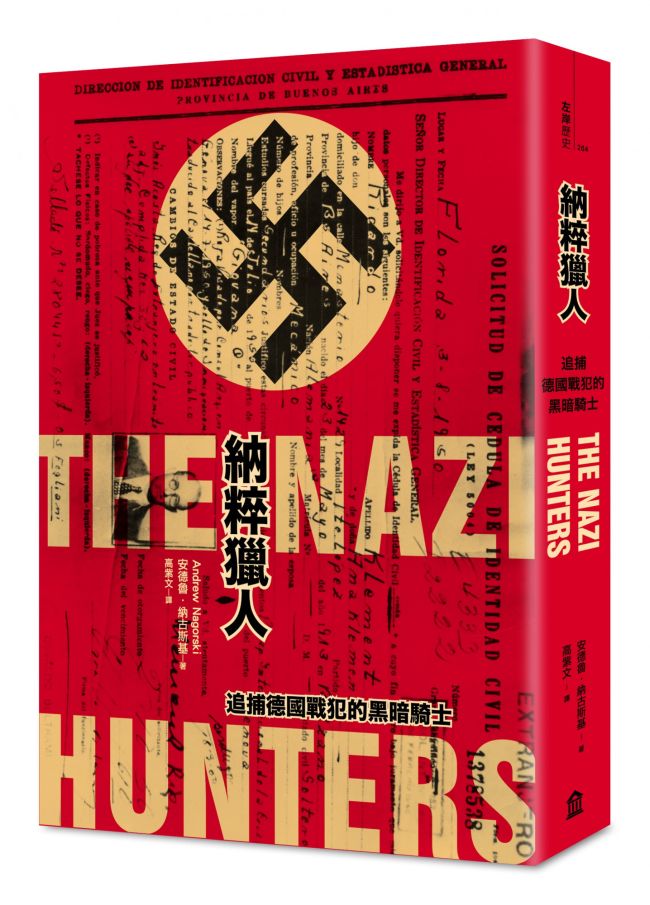

書名:《納粹獵人:追捕德國戰犯的黑暗騎士》 The Nazi Hunters

作者: 安德魯‧納古斯基(Andrew Nagorski)

出版:左岸文化

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案