「想到哀悼,你會想到什麼?」珍妮問。這個問題拉回我的注意力。

我沒思考就回答。「我猜是奧登(W. H. Auden)的〈喪禮藍調〉(Funeral Blues)。」……

「停止時鐘,切斷電話;給狗兒骨頭,不讓牠吠叫;闔上鋼琴,隨著鼓聲;抬出棺材,讓哀悼者來。」我大學的時候學到這首詩,只記得這麼多。

珍妮斟酌著這些字,像是品酒一般,接著說:「還算恰當。」

舊的珍妮回來了。這就是她的觀察大錯特錯的地方;這就是她這個治療師成為惡夢的原因。並不恰當。這完全不符合我們討論的脈絡,不適用我們當下的情況,原因很明顯:給狗兒骨頭,不讓牠吠叫。

「如果妳哀悼的是那隻狗,就不恰當。」

(《莉莉和她的王冠》,胡訢諄譯,時報出版,2017:118-119。)

莉莉是一隻臘腸犬,十二歲,換算人的年齡是八十四歲。喜歡紅球、冰淇淋、眼睛下雨,害怕雨水。她與主人泰德固定在星期四討論可愛的男生、星期五玩桌遊、星期六看電影。直到莉莉發出一聲嘆息。

狗狗吐出一口長氣,可能代表不同意思,但當莉莉嘆氣,泰德準確地知道那裡頭帶有什麼樣的訊息:她的世界有煩惱;她的肩膀有負擔。泰德問她:「會痛嗎?」她想了很久,回答:「有時候。」泰德知道有一場風暴即將來臨,因為腫……,不,是因為一隻章魚。那隻章魚就坐在莉莉的頭上,怎麼樣都不肯離開。

泰德一開始拒絕承認悲傷、拒絕正面談論那隻章魚,他要用盡各種辦法:藥片、注射、手術拯救他的愛犬,同時為自己可能不會如此感到憤怒。心理師珍妮問泰德:「你為什麼不能全心全意趕走那隻章魚,同時,做好準備,牠也許不會走?」乍看矛盾、不可能同時並存的兩件事,事實上正精準地描述出一切生命「生死共存」的狀態,生與死並非對反的兩端,而是彼此是彼此的相對暗示,彼此是彼此隱伏的章魚。

當莉莉經過脊椎手術、癲癇、失明,最後在失明狀態下抓著泰德的腳發情磨蹭,泰德開始思考:「伊底帕斯刺瞎自己,那隻章魚弄瞎莉莉。但,我是否也對什麼盲目?我看不見的是什麼?」他意識到生死共存的存在本質,同時明白對莉莉來說,死亡現在是凌駕在她生殖的本能之上的。泰德在心底對自己說:「我必須加速自己的轉變。」

當珍妮和泰德討論「哀悼」,泰德提到英國詩人奧登的詩句:「停止時鐘,切斷電話;給狗兒骨頭,不讓牠吠叫;闔上鋼琴,隨著鼓聲;抬出棺材,讓哀悼者來。」珍妮表示這聯想還算恰當,但泰德說:「如果妳哀悼的是那隻狗,就不恰當。」這首〈喪禮藍調〉的確是一首哀悼之詩,但只有一種情況,不適用於此首詩,就是當你哀悼的對象是那隻狗。於此,轉向正面迎戰章魚的泰德,也意識到,這將會是他自己的聖母峰,只能獨自攀爬。

而後泰德在身上刺青,那是一幅莉莉踩在章魚身上的圖畫。他說:「因為我要紀念一個還沒走的人。」人類為何會哀悼?或許根源於對死亡的恐懼總是隱伏在我們的生命裡,從出生的那一刻,或者再往源頭推進到受精的那一刻,生命與死亡即已同時誕生。作為一個對手的存在,死亡永遠都是贏家,所以真正困難的或許不是如何持續戰鬥,而是何時與如何停止戰鬥。並且當我們哀悼將逝的生命,也等同於在哀悼自己,因為還可以哀悼的時候,表示自己也是那個「還沒走的人。」

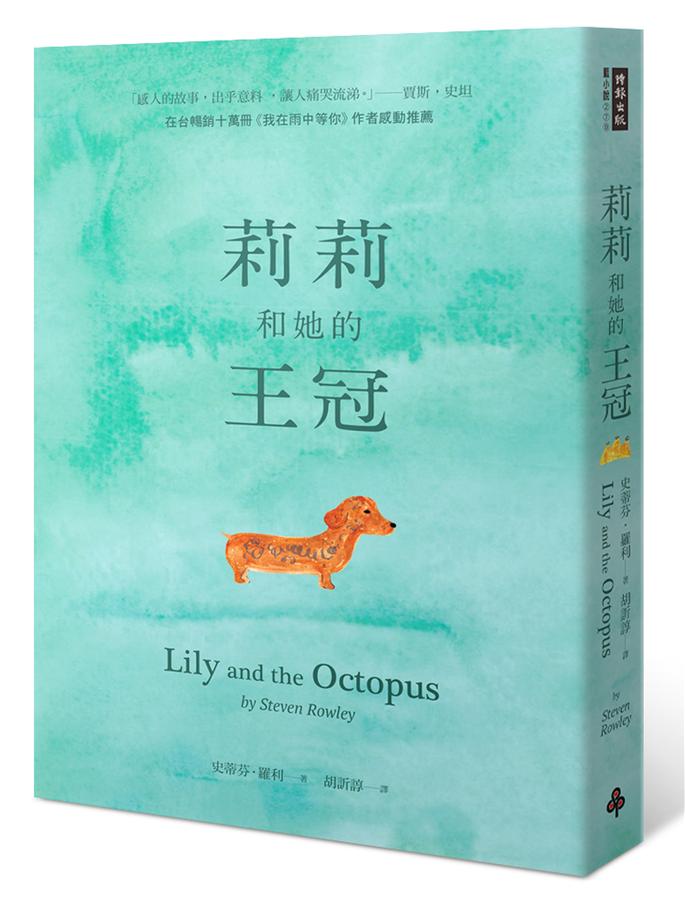

這本書的書名原文為「Lily and the Octopus」,台灣版翻譯為「莉莉和她的王冠」,令我相當驚艷的是譯者的細膩。連作者史蒂芬‧羅利一開始也對此翻譯感到不解而在instagram上提出疑問。「王冠」一詞唯獨在書的開頭出現一次:「像一頂生日王冠般棲坐在你家小狗頭頂。」或許那才是真正的上帝之手,耀眼的金光讓你無法忽視,但正面直視卻讓眼睛刺痛,讓眼睛下起一場又一場的雨。章魚不肯離開,泰德不願讓莉莉痛苦以終,最後決定讓她在夢境中沉沉地睡去。此刻的莉莉頭上再也沒有章魚了,那頂王冠讓我們發現,停止戰鬥並不羞恥,而我們原比自己以為的還有能力付出更多的愛。

書籍資訊

書名:《莉莉和她的王冠》 Lily and the Octopus

作者: 史蒂芬‧羅利(Steven Rowley)

出版:時報出版

日期:2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案