《奇光下的秘密》改編自布萊恩.賽爾茲尼克的圖像小說,而這位仁兄正是備受好評的電影《雨果的冒險》的原作者。喜愛《雨果》的觀眾想必樂於進入《奇光》的世界,因為這個世界同樣環繞著豐富的電影史、技術奇想、博物學,以及少年少女的奇遇。然而,相較於《雨果》以3D技術打造了精采的視覺冒險,《奇光》卻是以聽覺的闕如作為「秘密」的核心。這樣的身心障礙主題其實十分冒險,甚至具有一定風險。

《奇光》分為兩條故事線,各自敘述1927年的少女蘿絲以及1977年的少年班的尋親之旅,最終交集於跨越歷史的大都會紐約。我們記得《雨果》的抽絲剝繭如何繁複,而《奇光》的解謎裝置同樣費工。本片的解謎難度尚且甚於《雨果》,不僅是因為雙線敘事的複雜度,更是因為兩位主角都無法聽見周遭的聲音線索。幸好,作為主要場景的博物館正是一座齊全的檔案庫,足以供應主角(以及故事)所需要的各種解謎提示。最終,蘿絲與班如願找到自己的親人,克服了溝通的難關。

表面上,班的失聰是出自一起意外;實際上,他的聽障卻是源於歷史的「業障」。這個歷史業障並非單純的身世背景(他的奶奶同樣失去了聽力),卻是遙遙指向電影史。如果《雨果》明顯是向早期電影大師梅里葉致敬,那麼《奇光》則是隱約召喚了默片走向終結的過渡時期。本片的歷史背景之一是1927年,正是第一部同步有聲電影《爵士歌手》的上映年份。同樣地,蘿絲在1927年的故事線也是以黑白片的形式呈現,有意模仿早期電影的風貌。片中角色的沉默隸屬於默片,而她們用以寫字溝通的筆記本,則成了默片字卡的回歸。可以說,班與蘿絲的真正障礙並非在於身體的受損,而是電影技術的受限。

技術的確是問題所在。早期的默片無法達到影像與聲音的真正同步,必須勞師動眾請來樂團在現場演出。片中,蘿絲曾經前往一家電影院觀看母親的演出,而電影院中果然出現了一位彈奏配樂的老鋼琴師。此外,為了克服影像與聲音之間的障礙,早期的發明家還嘗試過許多方法,其中一招則是借助留聲機唱片的配合。無獨有偶,1977年的故事線也頻頻出現留聲機,而這個聽覺裝置更是成為班與他人溝通的道具。我們不禁要說,片中的留聲機無異於班的助聽器,成了聽障者的輔具(prosthesis)。

事實上,對於本片而言,電影技術的發展與聽覺障礙的主題是密不可分的。蘿絲之所以動身前往紐約,正是因為住家附近的電影院暫時關閉,以致蘿絲無法藉由觀看母親主演的電影來滿足思念。至於電影院之所以暫時關閉,更是因為它準備引進有聲電影的全新設備。我們看到,電影院門口的布條寫著一行標語:「讓你聽見明星的聲音!」然而,對於喪失聽覺的蘿絲而言,這個標語簡直是一大諷刺:她根本不可能享受有聲電影帶來的感官樂趣,也無法聽見母親(作為明星)在主演電影中的談笑風聲;然而,正是這場與她無緣的技術革命,剝奪了她觀看母親的唯一機會!以此為導火線,蘿絲才會毅然離家出走,希望能到紐約親眼見到母親一面。

本片對於前述背景僅止於暗示,而檯面上的戲劇衝突乃是蘿絲父親的嚴厲管教。不過,蘿絲父親所帶出的仍然是技術的問題,並且是關於規訓的技術。我們看到,蘿絲的父親極其冷酷地要求自己的女兒學習唇語,而非手語。換言之,蘿絲的父親強迫她學習「常人」的說話內容,而非聽障者所使用的手語語言。另一方面,唇語的學習更是限定了溝通的單向性:唯有聽障者必須麻煩多學一套唇語,而九成九的常人只要照常說話就夠了。剩下百分之一、懂得唇語的特異人士,通常叫做情報人員。

更重要的是,本片在這裡安排了一個精彩的橋段,再度連結到電影媒介的問題。在此,百般不耐的蘿絲撕下唇語課本的一張張插圖,剪貼成為一整座城市的模型。這個動作別具意義,標誌出語言媒介與圖像媒介的對立。這組對立隨處可見:首先是書頁文字v.s插圖(包括蘿絲的課本以及原著本身的圖像小說),其次是父親的命令話語v.s母親的銀幕表演,最後指向有聲電影的聲音v.s影像──最後這點帶領我們回到了電影技術的討論。我們還看到,這座城市的人工模型後來更是放大了數倍,成為蘿絲與哥哥的重逢場景。那場重逢戲碼的場景設計模仿了早期電影的布景(用的是類似舞台劇的紙糊道具),也可能(?)是在致敬又一部1927上映的著名德國電影《大都會》(尤其是城市的燈光接連閃進車內的一幕)。《大都會》也是一部經典默片。這樣看來,蘿絲的旅程不僅是從父親投奔母親,更是從聽覺官能返回視覺官能。

然而,默片的世界果真是聽障者的烏托邦嗎?從有聲電影回到默片,《奇光》是否替聽障者量身打造了一部「無障礙」電影(像是日本動漫《聲之形》的劇情)?或者,情況正好相反,《奇光》其實是利用聽障的主題作為電影史的切入點?默片技術是聽障者的輔具,還是正好相反?

我認為,本片不時透露出相反的傾向。例如,在班被雷電擊中而喪失聽力的那場戲中,本片故意播放一些滑稽的音效;這些音效聽來耳熟,令人想起卓別林或基頓的默片喜劇。此處的喜劇音效主要是過門效果,以便從有聲電影回溯至早期默片(敘事連帶接到1927年的故事線)。然而,這種喜劇音效帶給觀眾的懷念之感,多少麻痺了角色身體受創的陌生與恐懼。或許,有那麼一點缺乏同理心?至於兩條故事線的連接更是仰賴背景音樂,不也把失聰的主角們排除在外?

的確,本片的背景音樂值得玩味。片中配樂一再向《2001太空漫遊》致敬,似乎遙指該片經典的無聲戲碼:一名「失能」的太空人漂流在真空之中,周遭沒有一絲空氣,不得不一片死寂。如今,我們透過《奇光》的視角重新看待《太空漫遊》,或許能夠提取以下教訓:即便你是地球上的體能健將,同樣是宇宙中的身心障礙者。可是,這種解釋無法改變一個事實:《奇光》對於《太空漫遊》的引用素材主要還是配樂方面,仍然拒絕了班與蘿絲所代表的聽障者。更何況,片尾名單的配樂還是〈Space Oddity〉(大衛.鮑伊受到《太空漫遊》啟發的作品)所改編的兒童合唱版本──如果並非過度聯想的話──同樣令人想到德國早期的經典有聲電影《藍天使》的兒童合唱一幕。總之,《奇光》的關注重點與其說是默片的回歸,不如說是有聲片的起源。於是,作為1927年的《爵士歌手》的回音,《奇光》也在1977年的故事線反覆播放非裔社群的音樂。不妨套句《爵士歌手》名留青史的第一次有聲對白:「你還沒聽到其他的呢!」始終是聽覺的欲望。

《奇光》是以一句勵志格言作結:「我們都活在溝渠裡,但仍有人抬頭仰望星光。」雖然主流電影史的輝煌「星光」並未保留給身障者,但一絲希望之光仍然在本片的末尾一閃而逝。在正片與片尾名單之間,還有一個短暫的橋段插入空檔,令人眼睛為之一亮。那是一段比手語的特寫鏡頭。畫面中,一隻手比劃著一個又一個字詞,看上去卻像是五隻指頭的舞蹈劇場。在此,無聲的語言與運動的影像不再對立,反倒合而為一。不妨說,那就是一幕獻給身障者的字卡。以表演的身體作為語言的載體,「詠歌之不足,不知手之舞之……」

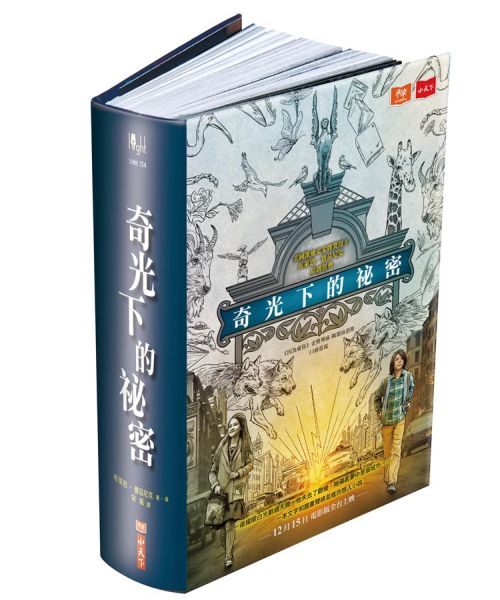

書籍資訊

書名:《奇光下的祕密》 Wonderstruck

作者:Brian Selznick

出版:小天下

日期:2016

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案