〈J:猶太人 Jews〉

反猶太主義就是除蝨。除蝨非關意識形態。重點是要保持乾淨。同樣地,對於我們來講,反猶太主義也無關意識型態,關鍵是在保持清潔,而這正是此刻我們會立刻著手進行的。我們即將要來除蝨了。我們只剩下兩萬隻蝨子,重點是要讓他們在德國全境絕跡。

──海因里希.希姆萊(Heinrich Himmler ),一九四三年四月

文|修‧萊佛士(Hugh Raffles)

譯|陳榮彬

阿哈龍.阿佩菲爾德(Aharon Appelfeld)曾經寫過《鐵軌》(The Iron Tracks)這一本尖刻的小說,故事描述者希格包姆(Siegelbaum)行經二戰戰後的殘破中歐,處處都感受到敵意,在一列空蕩蕩的火車上他遇到一個男人,對方毫不猶豫地就發現他是個猶太人。希格包姆感到很困惑,他問道:你是怎麼看出來的?那個男人淡淡地說,不是從你的身體特徵。是因為你的焦慮感。你有猶太人焦慮感。那種被追捕的罪犯特有的焦慮感。墮落者的焦慮感。他大可以再多加幾句:你有蟑螂竄逃時的那種恐懼感,像蝨子之類的寄生蟲一樣冒冒失失的。不管殺了幾隻,總是會有一些倖存。此刻,不管我們在哪裡看到一隻,我們就知道還有其他許許多多存在。

§

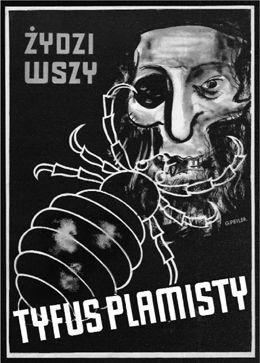

對於德國人來講,猶太人與疾病之間的關聯可說是其來有自,讓人想起他們曾把黑死病稱為「猶太熱病」(Judenfieber),一種從東方邊界傳入德國的外來疾病。在所有的現代黑死病裡面,最令人害怕的一種就是由蝨子引起的斑疹傷寒,因為它總是突如其來,死亡率甚高,即便是到了一九○○年,斑疹傷寒「已經幾乎絕跡」的時候,那種威脅感還是非常明顯,而且也的確有病例存在:在猶太人、羅姆人(Roma)、斯拉夫人,還有其他與「東方」有關的低等族群身上都還可以找到。

細菌學的興起只是讓德國人更害怕疾病而已。即便羅伯‧柯霍(Robert Koch,德國細菌學的先鋒,曾於一九○五年因為霍亂與結核病的研究而獲頒諾貝爾獎)拒絕宣稱病原體來自於某些種族(他強調傳染的觀念),但是他的研究與種族衛生學這種新出現的意識形態還是完全相容,而且他也主張一種消滅細菌的邏輯,在後來的幾十年內始終獲得廣大迴響。

在這方面,柯霍最重要的遺緒是他建立了一套權威性的作業流程,包括強制檢測、檢疫以及挨家挨戶消毒,這些都是他在德國的非洲殖民地發展出來,並且予以實施的。例如,一九○三年他在德屬東非(German East Africa)打造了一個用來隔離昏睡病(sleeping sickness)病患的「集中營」。儘管他為後世帶來各種影響,但影響最為深遠的,莫過於他主張應該用鐵腕管制民眾。克勞斯‧席林(Claus Schilling)是柯霍手下的助理之一,後來還成為柯霍麾下漢堡研究院(Hamburg Institute)熱帶醫學部門的主管,最後席林因為利用達豪集中營(Dachau)的囚犯進行瘧疾實驗而被處死。

並不是只有德國曾經開發各種控制病原(包括細菌、寄生蟲與昆蟲)的技術,並且有所突破。顯然,許多殖民帝國都非常關心各種既競爭又合作的醫療科技研發工作。為了確保殖民地墾拓人員與其牲畜、作物的健康無虞,研究人員才會進行衛生學的調查,試圖瞭解人類、動物與植物疾病的共同病原。

在此同時,歐洲人與美國人因為傳染病的疑慮而加強邊境管制,對於某些特定社會族群進行嚴苛的檢查程序,例如,美國政府特別針對躲避俄國屠殺的猶太人實施檢疫法規,阻止他們入境。因為疾病,政府對於某些特定族群的醫療介入與社會控制變成必要的,而且也更為容易。猶太人與其他族群顯然非常容易感染疾病,由此可以看出他們在文化上比較原始,不需加以證明。因此,我們也許可以認為這種衛生介入手段表現出某種傳教士式的現代性。但是,對特定族群施加的種種清潔措施感覺起來卻像是一種懲罰,而非救贖。這暗示著疾病是某種天生的特色(至少就這些寄生性的人口而言),而不是一種可以治癒的症狀。

在這個時期,我們看見種種疾病控制科技的發展,最終在奧許維茲集中營達到了極致。囚犯一起淋浴、使用細菌學研發出來的肥皂、對他們噴化學毒氣,然後將屍體火化…。這些具強迫性的科技也出現在邊防管制站,鞏固德國與俄國、波蘭之間的界線,來自東方的移民看到這些管制站往往不禁把德國視為無情的異國國土。漢堡市在一八九二年爆發嚴重霍亂疫情之後,很多人都把帳算在俄國猶太人身上,德國因而把東邊的邊境關閉,唯一的通融措施是在沿海港口之間建立起一條運輸廊帶,實施衛生管制,讓移民得以從各海港搭船前往紐約的艾利斯島(Ellis Island)。一時之間,原有的邊境管制站被大規模航運公司取代,各家公司大發利市,迅速擴張發展。

一次世界大戰於一九一四年爆發後,難民、部隊、戰俘之間很快就紛紛傳出大規模流行病疫情。塞爾維亞突然爆發斑疹傷寒,六個月內奪走了超過十五萬難民與囚犯的性命。衛生成為政府必須優先解決的問題,相應的公衛措施也變得更加嚴格。戰俘營裡的死亡率高得嚇人,這個問題被歸咎於俄國士兵,而非營裡面的惡劣環境。「東方民族」被貼上了疾病帶原者的標籤,而不是被當成受害者。政府的一切措施都是為了保護平民免於遭到感染(俄國囚犯只會交由俄國醫生來照顧)。

大戰前不久,蝨子才被確證為斑疹傷寒的病原,此一關鍵科學發現導致除蝨產業的發展及其平民化。歷史學家保羅‧韋恩德林(Paul Weindling)曾經論述過此一史實有何涵義:

在進行例行程序時,接受除蝨的人必須把衣服脫光,頭髮、皮膚的皺摺,還有「私處」(因為蝨子可能躲在陰毛與股溝裡)都必須特別注意。如果有囚犯拒絕把全身毛髮剃掉(據說常有女囚不從),汽油與尤加利精油等可以殺死蝨子的物質就會派上用場,用於那些比較難以進行衛生控制的身體部位…。衣服、寢具與床墊套都必須放在爐子或蒸氣室裡加熱。消毒房間時使用的則是罐裝的硫酸或二氧化硫,或是這兩種物質的蒸氣。價值較低的東西則是直接燒掉。

據韋恩德林的描述,德國的消毒人員在該國占領的波蘭、羅馬尼亞、立陶宛境內大規模採取上述措施,藉此壓制大戰期間爆發的斑疹傷寒疫情。他在書裡面提及猶太人與其他低下的種族逐漸被視為應該為疫情負責。在波蘭境內,猶太人的商店被迫關閉,必須等到老闆除蝨之後才能繼續營業。在猶太人口眾多的羅茲周圍則是設置了三十五個拘留所,用來囚禁疑似遭感染的人。

但是,德國在一九一八年戰敗後,情況徹底逆轉。德國的衛生主管單位發現他們不再需要往那已經被淨化的前殖民地擴張,主管的區域大幅縮小,僅限於本國境內。另外他們也發現國內出現了難民潮(大多是各個不同族裔的德國人和來自東方的猶太人),還有返國的大量傷病軍人,形成難以控制的危機。《凡爾賽條約》簽訂後的幾年內,為了保護再次變得很脆弱的「國民」(Volk),避免他們染上來自東方的傳染病,德國政府實施高標準的移民管制措施以及嚴苛的檢疫程序。

儘管德國政府採取上述種種措施,而且俄國內戰期間又發生許多可怕事件(一九一七到一九二三年之間,俄國出現了兩千五百萬個斑疹傷寒病例,死亡人數最多高達三百萬人),日趨明顯的是,真正的危機不再是來自於外部。最早在一九二○年,柏林與其他城市的警方就開始採取「衛生管控措施」,圍捕來自東方的猶太人,把他們送往設立在國界沿線的傳染病病患集中營。

為了消滅疾病,德國出現了各種關於衛生學的論述(全都是結合了優生學、社會達爾文主義、政治地理學與害蟲生物學的混合物),而且也發展出各種特別的科技和人力,並且建立特殊機構,而這一切很快就轉變成用來消滅人民的手段,兩者彷彿無縫接軌。斑疹傷寒被消滅後,同時也能達成將種族與政體予以淨化的效果(到了一九三○年代中期,種族與政體之間已經被畫上了等號),一個日益明顯的趨勢是,不管是就功能或者本體論的角度而言,疾病的患者與帶原的蟲媒已經越來越密不可分了。

自從一九一八年以降,此一發展趨勢促使德國國內政界與醫界加速形成一個保守共識,基本上都認為感染與退化現象有直接關聯,在凡爾賽會議遭到羞辱後,德國的國體受損,國民健康變差,受到致命疾病感染,疾病已經長驅直入德國民族的核心,唯有將傳染病的幽靈消滅,才是唯一解決之道。最令人震驚的是,兩次世界大戰期間德國的政治哲學與醫學徹底融合在一起,如此一來,猶太人社區變成了隔離區,可以讓外面的德國人免於被傳染疾病,同時因為隔離區裡的環境惡劣,不可避免地被當成疾病叢生的地方,社會大眾害怕被隔離區裡逃出來的人傳染,所以都非常焦慮。至於其他情形我想都已經是眾所皆知的,無須於此贅述。

§

華沙猶太隔離區猶太議會主席亞當.塞尼亞考的日記裡常常提到當時年紀已經老邁的阿佛列‧諾席格。那些日記都寫得艱澀難懂,看得出塞尼亞考被惹惱了,甚至有點鄙夷諾席格。塞尼亞考提到諾尼格從隔離區街上跑去找他閒聊,說他缺錢,說他不斷寫信去煩德國人,還曾經一度被他們趕出辦公室。這一切都讓人懷疑,諾席格真的老糊塗了嗎?塞尼亞考形容他總是用「懇求」的語氣說話,話說得「含糊不清」。他說諾席格有很多「古怪的動作」。他還曾經出言「告誡」諾席格。

顯然,儘管塞尼亞考也許不會認為諾席格有直接的威脅,但還是不相信他。主要是因為他與納粹實在太熟悉了。是德國人把他介紹給猶太議會的(但是議會早就知道有他這一號人物),也是德國人堅持要幫他安插一個職位。恰如其分地,他被指派成為議會的移民官。但那個職務有多荒謬?第三帝國境內所有的猶太隔離區很快就都要被肅清了,諾席格卻還以為當時是一九一四年,跟黨衛軍協商,重新安排猶太人的住處,以為政府還把他們都當成德國人!然而,移民官的工作似乎讓他又重獲幹勁,在那一小段時間裡,就算沒有別人相信,他似乎深信自己真的有可能把華沙的猶太人遷移到德國殖民地馬達加斯加島。

一九四○年十一月,華沙猶太隔離區被封了起來,但是納粹卻只派諾席格擔任該區的藝術文化部部長。這似乎又是一個荒謬的職務。但是,在委員會的第一次會議上,年邁的諾席格跟以往一樣振振有詞,大談藝術在華沙的猶太人社群裡扮演的角色,儘管當時猶太隔離區已經變成一個令人絕望的地方,而且飢荒的問題日漸嚴重,疾病叢生。據說他在會議上表示:「藝術意味著乾淨,」藉此他又暫時提起了過去那些關於社會衛生措施的殘酷歷史。他堅稱:「我們必須把文化帶到街頭。」他認為,隔離區必須保持清潔,「如此一來我們才不會在那些德國訪客面前丟臉。」

書籍資訊

書名:《昆蟲誌:人類學家觀看蟲蟲的26種方式》 Insectopedia

作者: 修‧萊佛士(Hugh Raffles)

出版:左岸文化

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案