文|德瑞克‧賈曼(Derek Jarman)

譯|施昀佑

黑色、白色和紅色讀起來像什麼?(What’s black and white and red all over? )

你對五十個人說出「紅色」這個詞,可以想見他們腦中會浮現五十種紅色。而且幾乎能確定的是沒有一種紅色會是一樣的>

(約瑟夫.亞伯斯〔Josef Albers〕,《色彩互動學》〔Interactionof Colour〕)

紅眼測試。眼睛對紅色是最敏感的。今天早上,我去了一趟聖巴托羅謬(St Bartholomew’s)醫院,讓彼得幫我檢查眼睛。我必須要張大眼睛對著他,看著他把一個前端是紅色的筆移進我的視線裡,然後在某一個時間點上,灰色會突然轉成亮紅色,和交通信號燈一樣亮。

試圖教育一個人「這看來很紅」是毫無意義的,因為當人們認識紅色的意義的時候,也同時在學習如何使用這個詞彙,所以人們只能很本能的說這句話。 某些人如果知道怎麼表達什麼看起來是紅色,或對他來說是紅色,他應該也要同時能回答這些問題,「紅色看起來像什麼?」以及「東西變成紅色的時候,它看起來像什麼?」

(引自維根斯坦)

紅色。原色。我童年的紅色。藍色和綠色總是在天空和樹叢裡未被留意。是遍地的天竺葵(pelargonium)為我首先帶來一片紅,它們鋪滿了左亞莎別墅(Villa Zuassa)的花園。我那時四歲,這片紅沒有邊界,不受抑制。一路漫延到地平線的彼端。

紅色保護著自己,沒有顏色比它更界線分明。它有著界碑,在光譜的一端警戒著。

紅色讓眼睛適應黑暗。紅外線。

在古老的花園中紅色有一股氣味,當我刷過馬蹄紋天竺葵的葉子時,鮮紅色充滿我的鼻息。我喜歡正式稱它們為天竺葵,而不是老顴草(geranium),因為老顴草帶著一點骯髒的粉紅。保羅.克蘭博(Paul Crampnel)的玫瑰的鮮紅是最完美的。花圃上的紅;也是公民的、市民的、公眾的紅,愉快的紅色巴士在潮濕灰暗的街道中穿梭。

彩虹,愛麗絲(Iris),生下了愛神(Eros),是一切的核心。愛,就像是心一樣是紅色的,但並不是肉色的紅,而是純粹、像花一般的鮮紅。你在情人節時能接受血腥的愛心嗎?戰爭與愛情是沒有規則可循的,紅色無疑也是戰爭的顏色。紅色的血液是生命的顏色,它們正慢慢流著,離開了破碎的心。是耶穌聖潔的心。

「我的愛,是鮮紅的紅色玫瑰。」

法國人更傾向用高興的情緒描述紅色,而非黃色和藍色。他們會說紅眼「oeil de rouge」,簡單來說,就是紅色的一瞥。

(引自歌德)

愛,在熱情中燃燒成紅色。

瑪麗蓮(夢露)在紅色的床單上躺臥。

心臟跳動著。

她是「血腥之地的玫瑰」。

是在瘋人院裡長出的耶利哥( Jericho)玫瑰。

聖酒。紅酒。劣質酒。閉上你酒醉血紅的眼睛,從此眼中只有紅色。

眼睛暴露在強光中,會留下紅色殘影,有時候甚至會持續數小時。

(引自歌德)

如果你用眼睛直視世界的光芒,一切創造的事物都會變成鮮紅色。

在醫院裡,他們會滴下刺痛的散瞳劑,並且用閃光燈拍我的眼睛。那是廣島的爆炸嗎?我能成為倖存者嗎?一瞬間出現了一個天藍色的圓,接著這世界成了洋紅色。

我又回到了四歲。馬蹄紋天竺葵映射著我的眼睛。在那兒,我在想像中父親的電影裡,摘了一大把花。

我坐這裡,穿著瑪莎百貨亮紅色的T-shirt寫下這些句子。我閉上雙眼。在黑暗中,我記得紅色的樣子,但我看不見它。

我的紅色天竺葵,閃耀的六月,從未消逝。儘管只有數個花盆,但每到秋天我還是會幫它們剪枝,它們讓我想到過去。其他顏色會改變。青草不再是我童年的綠,天空也不再是義大利藍,它們都在改變。但紅色卻恆常不變。在進化與變化中,紅色選擇停留。

風景裡很少出現紅色。它的力量正來自於罕見。目眩神迷的日落,太陽會在頃刻間落入地平線下方⋯⋯然後消失了。我從未看過傳奇的綠光。要記住,偉大的日落,是暴力和災難的綜合體,就像是喀拉喀托火山(Krakatoa)和波波卡特佩特火山(Popocatepetl)爆發一樣。

我眨眨眼,小紅帽在森林深處。明亮的紅色連帽外套在滿布陰暗之處。紅眼睛的大野狼,舔著鮮紅的屍骨。

畫家們把紅色當成調味料使用!

「永遠別相信穿著紅色和黑色的女人,」羅伯特那位老古板的母親這麼說。但我們又該相信那些紅衣士兵嗎?我們也許是他們火槍對準的靶子啊。

最神秘也最讓人夢寐以求之地,是母親的梳妝台,阿芙羅狄蒂(Aphrodite)的祭壇,不過是粉紅色的─鮮紅色唇膏,細緻的香味,胭脂和明亮的紅色指甲油。我穿著紅寶石色的拖鞋─它們都太大雙了─笨拙地進進出出。我不是灰姑娘。忘了童話綠野仙蹤的奧茲王國吧,我現在處在《女人》(The Women)的國度中。遍地叢生的紅⋯⋯定型液和髮膠的人工香氣(pear drops)。我讚嘆著母親的靈巧,紅色嘴唇、臉頰和指甲─那是我幫她畫的。指甲油讓我興奮。我也試著塗在我的指甲上,被發現後卻引起了一陣劇烈爭執。我是巴比倫的紅衣淫婦(Whore of Babylon),在空中花園跳著舞。我的父親滿臉通紅地大吼。「喔,他到底在幹什麼⋯⋯搞死我了!他搞死我算了!」

最紅潤的膚色也無法搭配玫瑰紅,那會讓皮膚黯然失色。紅玫瑰和淡渚紅都有個嚴重的缺點,讓膚色多多少少看來有些慘綠。

(引自米歇爾.歐仁.謝弗勒爾〔Michel Eugène Chevreul 〕)

在一九六○年代,瑪莉.官(Mary Quant)背叛了紅色,發表了藍色唇膏,讓死亡的陰影出現在許多人的嘴唇上。紅色有它應有的位置。嘴唇是紅寶石色的,藍嘴唇讓我顫抖。即使我們挑戰著色彩,它依舊有它的界線。想像你看到一朵藍色的老顴草。或是想像一朵藍色的玫瑰──即便到世界末日都還是個無解的矛盾。他帶著一打藍色的玫瑰,訴說著他的愛!人們怎麼能在藍色裡表達愛意呢⋯⋯

紅海能治癒人,只要穿越它,就能夠改頭換面,得到洗禮。出埃及的人們試圖逃離罪惡。那些沒有意識的人們,紅海給他們帶來死亡;但抵達彼岸的人們,則在沙漠中重生。

一九五三年聖誕節,水手在岸邊拖拉著,吃水沉重的船艙上貼著P&O的標誌。要從利物浦啟航,遠行到印度。人們興奮地登船。我們在航行穿越比斯開灣(Bay of Biscay)時遇到了颶風,人們病懨懨地,而甲板都上了鎖。

第一個停靠站是直布羅陀海峽,接著穿過地中海後就一片天青。塞德港(Port Said),街上到處都是精通招魂術和魔法的術士,商販兜售著西蒙亞茲百貨公司(Simon Artz)的精緻商品。沿著運河南行到鹹水湖(Bitter Lakes),在我們左岸的阿拉比亞.飛力斯(Arabia Felix),是鳳凰的原鄉。古老的埃及人認為海洋不可信,是黑暗之神賽特(Set)和颱風(Typhon)的居所,是暴風的來源。我們在一個平靜的落日航行進入紅海,一個粉紅與鮮紅的天空。我從聖誕樹上拿了一顆銀球,把它綁在棉繩上,慢慢的將它沉入船尾,讓它隨著浪花閃爍著,我們在日落的紅中航行。

夜晚天際的紅,讓牧羊人歡喜;清晨天空的紅,卻讓牧羊人警醒。

紅色、紅色、紅色。是挑釁的女兒,是所有顏色的母親。極端紅,是縱隊和旗幟的色彩,長征遊行之紅,在我們生活時代的邊境前沿所出現的紅。我的眼睛不再純真後,看見它們。紅色,感動的聖歌,在音樂表演的換幕間出現,〈信徒精兵歌〉(Onward Christian Soldiers)和〈國際歌〉(The Internationale)飄揚著。

我一直到二十歲才學會狂歡。接著就失去自我;人們入睡後,我出發到蘇活的紅燈區。我活在被禁錮於陰影下的酷兒世界。那裡不是阿姆斯特丹,不是漢堡,沒有女孩們在紅燈下炫耀展露自我。火辣的娼妓!墮落的女人(The Scarlet Women)!在我們的世界,紅燈閃爍意味著警察的突襲。我們當場被逮捕(Caught redhanded),拎著一個像是樂透數字一樣的號碼,在被叫喚詢問之前,得等上數小時,最後還得經歷一堆紅色官房和繁文縟節(Red-tape)才能獲釋。回家後又是孤身一人,面對著通紅的憤怒。那些夜晚讓你破產,銀行存摺上布滿了赤字。我犧牲了無數時間和金錢,尋求赤熱的性愛,那些在循規蹈矩的日子中難以尋得的。我把沒讀完的書和沒畫完的畫,都拋諸腦後。

藝術家!如果你想要畫一些紅色謊言(red herrings),這裡是你的顏色選擇。

(本文為《色度》部分書摘)

書籍資訊

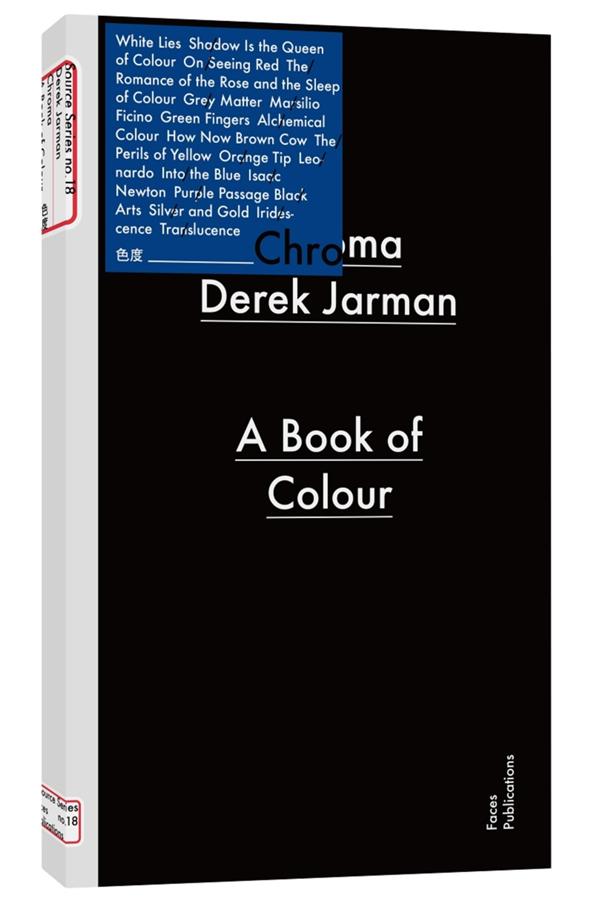

書名:《色度》 CHROMA

作者: 德瑞克‧賈曼(Derek Jarman)

出版:臉譜

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案