斑駁的雙手,撐起了布袋戲的傳承之路,但卻仍在巨人的陰影下奮力狂舞。陳錫煌師傅是李天祿的長子,傳統上入贅長子需從母姓的習俗,竟成了他與父親一輩子的疙瘩。他與父親不是太親近,卻一生以父之名被記憶,從小父親對他極為嚴厲,生在一個布袋戲世家,男孩想得到父親讚許的目光也許僅有繼承父業一途,他苦練操偶技術,最後卻是弟弟接手了父親的劇團,而他選擇離開,只帶走了一只紅盒子和裡頭的田都元帥。

這樣的父子關係非愛恨情仇就能拼湊完成,兒子模仿父親、繼承父親、成為父親,最終逃離父親。兒女對於雙親也許有諸多埋怨,卻還是無意間復刻他們的模樣與神韻。片中有一段聲音,重疊著李天祿與陳錫煌的聲音,兩人都說著自己的父親入贅所以與自己不同性,兩人都說著命運的難以改變,有些聯繫根本無法掩蓋,也難以釐清。

《紅盒子》除了揭露陳錫煌師傅欲脫離父親國度的掙扎外,也迎來布袋戲的遲暮。布袋戲本是某些人們的生活工具,但它在台灣社會變遷的過程中,偶被高高舉起,偶被棄於暗室,被尊為傳統藝術,也代表著它於這個現代的殘喘之姿。他的口白本是以台語呈現,卻開始有了中文的布袋戲,它被放上反共抗俄宣傳的行列,它也曾被稱之為落伍並被禁止播放與演出。身為文化的一種可見的表現,已經注定了它將浮沉於國家政策的命運,也許本來情況不至於太嚴峻,他是人們生活的工具,自會找到它的出路,但被被稱之為「藝術」後似乎自成了一種專業領域,開始有人想成為「大師」,而多數人對於「藝術」,理所當然的認為自己應當看不懂,即使他曾是許多台灣人的日常。

最後將近十五分鐘的時間,陳師傅表演了一段無對白的故事,他曾經表演給聽障兒童看,而在許多人越來越聽不懂台語的今天,也許這段戲同樣適合我們。

關於一部紀錄片,導演想說的、想拍的太多,不論是紀錄片或是民族誌這類電影,都強烈傳達導演想表達的中心思想。諷刺的是,十年前楊力州導演想拍的是傳承,十年後呈現出來的是消失。他一直在挑戰紀錄片的「框架」與「想像」,走入鏡頭,露出攝影場景等等,很難去說這樣的方式好或不好,只能說觀影的人喜不喜歡。但這的確凸顯了多數在演員身上才會發生的問題——入戲。在一部一部紀錄片完成之後,如何說再見是個難題,導演必須與被攝者建立關係才得以紀錄得更深入,但他介入的是一個人或一群人的一段人生,影像停在這裡,他們的關係該退到哪一幕去?

傳統藝術究竟該不該被保存?它是一個文化的根,但文化是流動的,要如何反駁當今的文化不能代表生活在這個地方的人們,對於許多人來說,有價值的文化自會被保存下來,而即使是導演都無法否認台灣社會已經越來越不需要布袋戲了,娛樂太多,甚至導演以一項更被大眾所接受的娛樂(電影)來紀錄一個即將消失的娛樂。本片最大的價值也許在於幕後那些未被剪入的操偶片段,將這些技法留下影像紀錄,也許我們無法阻止它的消失,但卻能期待它再次復興。

電影資訊

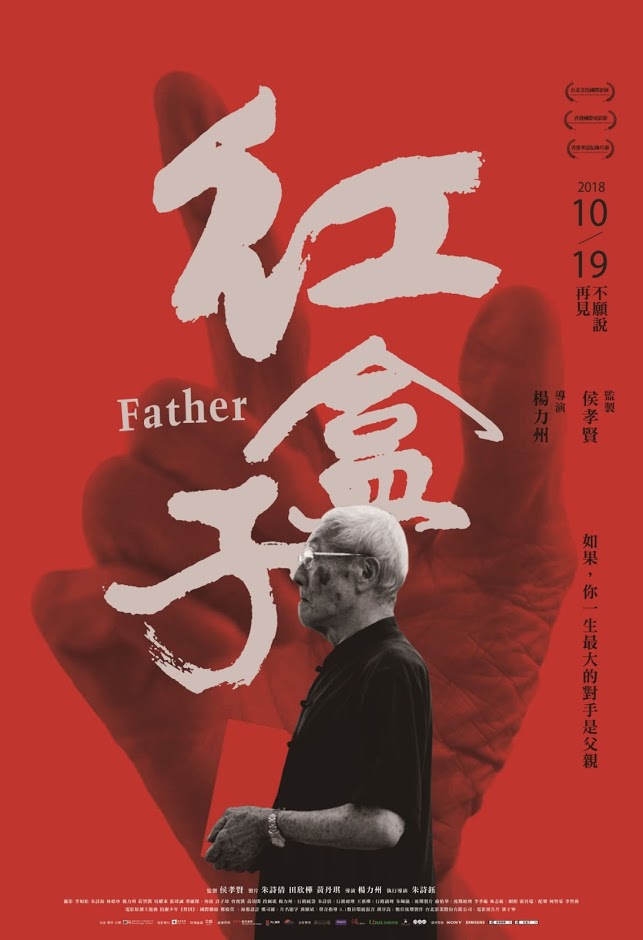

《紅盒子》(Father)-楊力州,2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案