「杜特蒂跟他的保鑣借槍,射殺坐在地上的人的頭部。我看過他殺人8次……市長殺人的時候心情看起來很好,那是他的習慣。我想他認為自己做得很好。」

──前納卯行刑隊劊子手馬托巴托

文|喬納森‧米勒(Jonathan Miller)

譯|陳珮榆

他又闖禍了。有時,當這種情況發生,他就會逃跑三天,然後期盼回到家時已經風平浪靜。但這一次,他知道沒那麼好運了,他使整個家族蒙受恥辱,將受到嚴懲。

誰都不能趁神父在學校修剪草皮時,拿彈弓向他射石頭,或用水槍朝另名神父的長袍背後噴灑墨汁,接著又曠課兩個月之後,還敢指望完全不受懲罰。他必須面對深愛的母親—制裁者。她毫不掩飾他是最愛的兒子,通常他可以對母親撒嬌,但這次不能。就連他平常講話溫和的父親,也很憤怒。父親是立法者,母親則是執行者。自己做過的事情,他不會感到懊悔,但他不捨得讓母親傷心,而且為了堅忍和光榮,他願意接受懲罰。

鞭打或跪在十字架前的刑罰,都不是他能選的,他討厭十字架,但因為母親是衷心虔誠的信徒,所以當她認為他需要反省過錯時,這是她的方式。

「奉主耶穌的名懇求……」

在樓上,空房間內的祭台前面,上帝之子耶穌痛苦地懸掛在十字架上,為這位少年欺負神父的罪孽受苦。這受苦的表情也在他的臉上,他跪在客房硬木地板上散落一地的綠豆上面。天啊!他母親命令他伸平雙臂跪著,映照耶穌的樣子。

杜特蒂的老友約瑟斯(耶穌)‧杜雷薩(Jesus ‘Jess’ Dureza),是他在納卯迪戈斯市就讀聖十字中學時的死黨兼換帖。約瑟斯從新聞記者轉任律師,又成為和平談判者,後來在杜特蒂政府擔任內閣部長。約瑟斯在馬尼拉部長會議室內興致勃勃地跟我說。

「我會告訴你另一種故事,」他得意地笑。

他講得行雲流水,年輕的通訊秘書巴莎在一旁記錄、標註談話要旨的時候,不斷地傻笑。

「我們住在聖心兄弟會的宿舍,所以必須禱告;他會念玫瑰經。有次他說:『喔!約瑟斯,你總是在禱告。』當時我正準備受洗成為弟兄,還在規劃,他開玩笑地說:『你總是和耶穌稱兄道弟。我也跟耶穌打交道了一段很長時間,當我媽懲罰我的時候,我就同主耶穌基督綁在了一起。』」杜特蒂這位老友說,杜特蒂的母親非常和藹、親切,但也非常、非常地嚴格,而他是特別調皮搗蛋的孩子。這種特殊的綁縛形式讓杜特蒂一輩子刻骨銘心,到七十多歲了還在談論這件事。

如果說這種綁縛形式所代表的懺悔,對於個頭不高、年僅十四歲的杜特蒂來說很難理解,那麼他今天以總統身份對那些人所作出的懲罰也同樣讓人難以理解。在約瑟斯的腦袋裡,杜特蒂一直是站在天使這方。在自創的救世故事裡,杜特蒂總把自己擺在中心,當作他的人生故事。從法律系學生、州檢察官、市長,到現在成為總統,他反抗不義、為了被壓迫與弱勢者挺身打擊惡霸。然而,杜特蒂所體現的一切高尚信念與慈悲,只有愛他的人看到,杜特蒂的受害者、敵人和反對者卻只看到一個手持烏茲衝鋒槍的冷酷暴君。

老是闖禍的省長之子

二○一六年, 杜特蒂說他並沒有完全放棄信仰,他與女友哈妮莉‧亞凡希納同居的屋子臥室,牆上還掛著小型的木製十字架。亞凡希納是杜特蒂眾多情婦中最重要的一個—納卯的「第一女友」。但他找了一位當地企業家來傾訴自己無法在履行職責的同時,也成為虔誠的天主教徒;或許是他發現了與杜特蒂哈利治理風格可能存在的理念衝突。杜特蒂讀過兩所天主教高中,挨了訓導主任的板子,在家又遭到母親的鞭打和懺悔折磨,今天杜特蒂幾乎沒有時間浪費在猥褻的神父、虛偽的主教,或整個教會從而包括教宗方濟各的身上。這就是為什麼在杜特蒂說出「婊子養的」醜聞之後,最後由老友約瑟斯‧杜雷薩代表總統,前往羅馬的聖彼得大教堂,來與教宗講和。

在試圖為眾所皆知的侮辱教皇事件辯解之際,杜特蒂透露自己十四歲時,曾被已故的美國耶穌會神父馬克‧法爾維(Mark Falvey)「撫摸」;據說法爾維於一九五○年代末回到家鄉加州後,在好萊塢日落大道的一座教會裡仍繼續虐待兒童,儘管他從未受到指控。一九七五年,法爾維逝世的前一年,據報導耶穌會掏出一千六百萬美元,來解決十六年內涉及九名美國兒童的傷害索賠。這很可能只是冰山一角。後來杜特蒂宣稱其遭受的虐待,「在很大程度上」塑造了他的性格、政治與對世界的看法。

「這是我們許多人失去童貞的方式,」杜特蒂還說,雅典耀中學的其他同學也被法爾維騷擾過。杜特蒂說當時之所以沒有揭露遭性騷擾,是因為擔心會發生不好的事。

「我們要怎麼抱怨?」他說:「我們很害怕。」

其他在青少年關鍵時期的經歷,對杜特蒂的性格造成深刻地影響。與杜特蒂努力不懈成為「人民總統」—瞭解人民問題並以窮人角度說話的領導人這樣的神話剛好相反,杜特蒂過去可能是民答那峨島最具特權的青少年;一個在許多方面都被寵壞的孩子。儘管杜特蒂批評那些被他列為呂宋島「寡頭」的政治菁英,他仍屬於民答那峨島的政治貴族。這位即將成為世上最粗俗、滿口惡言的國家元首,不是別人正是廣大的納卯省(譯註:一九六七年,納卯省分成北納卯省、東納卯省、南納卯省)省長之子。

文生‧杜特蒂(Vicente Duterte)律師出身,曾在菲律賓中部維薩亞斯群島擔任宿霧市市長,當他的兒子羅德里戈十四歲的時候搬到納卯市且當選民答那峨島上最重要的政治職位。六年內,文生升遷到更高職位,加入當時馬可仕總統的內閣。作為納卯省長的家人,杜特蒂家的小孩(四名子女)生活優渥,家裡全是工作人員,包含廚師、司機和男僕;還派遣了一位「維安」,跟著羅德里戈。

隨著日子一天天過去,忙碌的父母越來越無法參與家庭生活,他們的長子也越來越常跟「維安」搏感情。這群「維安」是從菲律賓保安隊挑選出來的,在當時是惡名昭彰的單位,隸屬於菲律賓武裝部隊,直接向國防部長負責。從他們身上,杜特蒂學到了街頭言行模式、到處亂跑,有時連續幾個星期逃學,其父母都因為鮮少在家而沒有發現他曠課。他所學習到的是準軍事員警的粗野戰鬥話語、價值和行為舉止。他成了「流氓」,並培養出終身迷戀槍枝的興趣。他喝酒、吸菸、睡懶覺;他經常沒有回家,就算有,也是淩晨四點才偷偷溜進家門。他漸漸變成夜行動物,至今仍是如此;他會在半夜一點召開新聞發表會,若必須參加晨會,也會昏昏欲睡。

杜特蒂一家人的故居位於納卯市一條相當寧靜的街道上,以前是飯廳的一端現在懸掛著一幅巨大的總統畫像。杜特蒂的姊妹愛琳娜直接坐在這幅肖像畫的下方,念舊地回想起當年遭受的處罰,我們討論到關於十字架懲罰,「我母親也會鞭打。鞭打!現在都不能管教小孩,連賞巴掌都會被說是虐待兒童。什麼叫做虐待兒童?我媽不這樣管教,該怎麼對待他?」

「有天我們正在吃午餐,父親坐在這裡,」愛琳娜指著家庭餐桌的上位,「然後電話響了,有人說『先生,有位神父想跟您說話。』」原來是雅典耀中學的主任。

「『省長,』他說:『您知道您兒子羅德里戈在哪裡嗎?省長,我必須告訴你,他已經兩個月都沒有來學校了。』」愛琳娜試著模仿她父親驚訝的反應。

「什麼?」愛琳娜大聲地說。有種在描述家庭趣事的感覺,今天這個故事在總統軼事裡特別突出。

她說:省長命令他的維安主管,菲律賓保安隊中一位高官,去尋找他的兒子。他們去了納卯員警總局,但沒有人知道人在哪裡。

愛琳娜說:「他們搜遍整座城市,詢問所有他的朋友,沒人知道。」

「最後有人貼出通知,寫道:羅德里戈,如果你看到這項通知,你父親說『現在立刻回家』」最後,他出現了,夜色已黑。我母親看著他說:『你最好給你父親滿意的答案,否則你真的、真的麻煩大了。』」

那一晚,納卯省長的長子被判跪在綠豆上。

有祭壇的空房間,位於樓梯走到底的右側。在樓下,原先房子的增建區域,有間專為他們母親蘇利達所搭建的私人禱告室;蘇利達,又名納奈‧索林,於二○一二年逝世,享年九十五歲。禱告室的牆壁上,在一堆淩亂的蠟燭、許多小雕像的祭壇上方,繪製了一幅沉重的壁畫,畫中有聖經公諸於世的十誡。

「應當孝敬你們的父母,」上頭寫道:「不可殺人。不可姦淫。」

跟這些滔天罪行相比,少年羅德里戈所犯的過錯確實顯得微不足道。然而,在他用彈弓破壞大門和對神父白袍噴墨水事件之後,羅德里戈長時間沒去學校,似乎是壓倒駱駝的最後一根稻草。在他自己描述的版本內,後來他被逐出校門,因為這樣說起來比較好聽,但實際情況似乎是,雅典耀中學不敢處理省長兒子的事情,所以拜託其父母另尋其他學校,最後讓他轉學了。

睡覺時一定要抱著媽媽給的毯子

比羅德里戈小三歲、在杜特蒂家族中年紀較輕的妹妹喬瑟琳說:「我父親是那種絕不想受到羞辱或丟臉的人。」她回想這事件帶來的影響,彷彿昨日發生般,她記得學校打來責罵省長至少三次。

「我還記得父親火冒三丈急著找他,」她說:「他是家中唯一一個惹父親發火的人,他試圖讓父親有時間冷靜下來。我以前喜歡父親對他生氣的時候,因為從未見過父親這樣子。」

喬瑟琳說她是一向是家裡的乖乖女。

「我記得他很憤怒,幾乎要掐他的脖子…」她話還沒說完,就伸出她僵硬、顫抖、一副要掐死人的雙手。

喬瑟琳從來沒有用名字稱呼自己的哥哥,只用「市長」或「總統」。

「他變成非常熟悉城市生態的孩子,」她說:「這位市長和『維安』大搖大擺地走在街上,他有自己的員警夥伴和保鑣,他們會保護他。他很在行,不能隨便唬弄他,他知道發生什麼事。」

「他很跋扈,愛惡作劇,我們以前很常打架。」她甚至形容他「非常獨裁」。當她說出這點,讓我回想起她姊姊也告訴過我,他們的兄弟怎麼「總是能逍遙法外」,我不由自主地大笑,彷彿她們做了什麼失禮行為似的,但姊妹兩個都一樣沒有發現到這點,喬瑟琳若無其事地繼續說故事。

「我們之間有種愛恨交織的關係,」喬瑟琳說:她記得她哥哥在家裡揮舞著手槍,嚇壞了姐妹們的追求者,大多數人掉頭就跑。今日,喬瑟琳和她哥哥顯然以民族團結的名義言歸於好,先前雙方曾數度反目,二○○一年納卯市長選舉時,她竟然站在反對哥哥的立場,選票上出現兩個杜特蒂。這已經不是第一次了,當然大哥還是贏了。認識杜特蒂家族的人說,羅德里戈和喬瑟琳仍然偶爾會爭執。

他們的母親蘇利達‧羅亞‧岡薩雷斯與城市內的許多神父的關係良好,尤其是天主教的耶穌會。她是位老師,儘管讓人難以忘懷,但她有個令人生畏的名聲—一位曾是她學生的人說,課堂上若行為不佳,常常會被處罰站在外面,「感受太陽的炙熱」。蘇利達熱中於參加宗教活動和公民運動,地方社團幾乎都有她的蹤影。

喬瑟琳說她母親總是寵壞自己的哥哥:「她總是護著他。不過他也會怕她。」我與她見面的那天,喬瑟琳的哥哥才登上了全國頭條,因為他譴責那些在反毒戰爭中拿著雞毛當令箭的員警做得太過分,員警涉嫌綁架換贖金的劣行已經曝光。

「我整個大笑,」喬瑟琳告訴我:「因為我看到那些行為不檢的員警,然後他在懲罰他們!我彷彿看到母親的影子。」「羅亞」(Roa)這個名字源自於十八個原生部落之一的瑪冉瑙族(Maranao),主要由民答那峨島的穆斯林摩洛人所組成。羅德里戈‧羅亞‧杜特蒂對於這個血統感到相當自豪,但出身卡斯提爾人(Castilian)的岡薩雷斯則一點也不。愛琳娜說,母親塑造了杜特蒂的原則和脾氣,「那是西班牙人。」他對她非常忠誠。在總統大選前夕,他說:若沒有抱著小時候媽媽給的毯子就會睡不著。

在納卯,杜特蒂有一個女裁縫師,自一九九二年以來一直擔任他的廚師和管家,名叫弗洛‧德‧麗莎‧梅賽德斯‧塞佩(Flor de Lisa Mercade Sepe);本人與顯赫的名字不同,弗洛的體格嬌小、堅毅、多話,而且相當崇拜這位她仍屢屢稱為「市長」的人。有天晚上我偶然遇到她,她花了一個多小時跟我分享了許多故事。前面說到杜特蒂睡覺時一定要抱著毯子,原來那不只是一條舒服的毯子,是床單,而且有好幾條。如果床單破了,弗洛‧德‧麗莎的工作就是修補它們。她從包包裡面拿出一個正在修補的床單,有些部位薄如輕紗,經修補多次後,看起來像精緻蕾絲刺繡的拼布,縫紉地非常仔細、充滿慈愛。

「市長無論在世界各地都會帶著它們,」她說:「這條用超過四十年了!」

二○一六年五月十日凌晨三點,由於總統大選的初步結果顯示,杜特蒂擁有幾乎成定局的領先優勢,他所做的第一件事就是直奔在維爾勒斯墓園的家族陵墓,一座位於納卯市中心的擁擠墓園。愛琳娜說他經常到墳墓探望,「每當他有心事想向母親傾訴的時候,就好像她還在身旁。」

她翹起杜特蒂家族獨有的下巴,然後翻了個白眼,「我就說他是個媽寶吧!」

有則手機影像片段顯示,淚流滿面的準總統站在四面白牆的殿堂內,四英呎高的木製十字架立在一個小型、突出、聚光燈照明的祭台,上面懸掛一尊白瓷製的耶穌,耶穌頭戴荊棘冠冕、雙臂向兩側延伸,被釘在十字架上。在耶穌左邊的壁龕內,是杜特蒂傑出的省長父親文生,他於一九六八年死於心臟病發作,當時他是馬可仕的內閣成員;在耶穌的右邊則是杜特蒂的母親蘇利達‧羅亞‧岡薩雷斯‧杜特蒂,一幅巨大的照片鑲著金屬相框掛在牆上。

來到母親的陵墓,即將成為總統的杜特蒂崩潰了,在菲律賓的杜特蒂粉絲們得知後非常感動。原本可能是屬於私人的時光空間,卻充滿了記者、喃喃低語和吵雜聲,在狹窄的殿堂內爭先恐後。照相機的閃光燈不斷,他的女兒薩拉(Sara)—現任納卯市長拍了現場畫面,並將其發布在社群媒體上。

安靜地哭了一段時間之後,隨著相機快門越按越快,杜特蒂從口袋掏出一條白色手帕擦拭眼淚,身上穿著自己最喜歡的紅格子、木工風的短袖襯衫。他倚靠在祭臺上,嘴裡咕噥著,他的話幾乎聽不清楚,用宿霧語啜泣地說:「媽媽,我只是個無名小卒。」

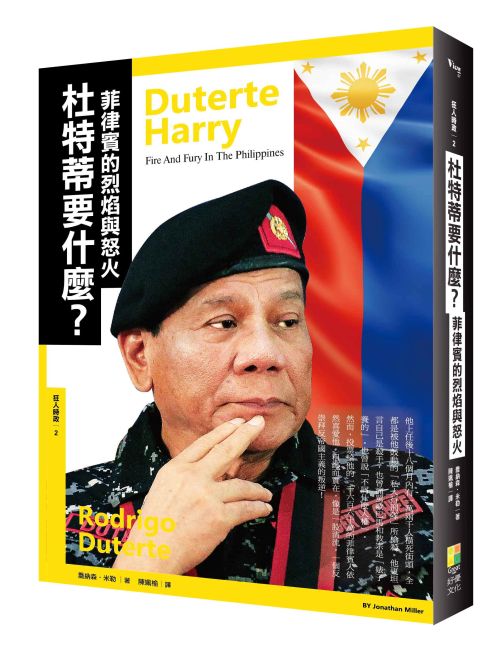

書籍資訊

書名:《杜特蒂要什麼?:菲律賓的烈焰與怒火》 Duterte Harry : Fire and Fury in the Philippines

作者:喬納森‧米勒(Jonathan Miller)

出版:好優文化

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案