文|James Gleick

譯|林琳

在時間之河中唯一航行的船,就是故事。

──美國科幻小說家娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula Le Guin ,1929-2018)

你的現在不是我的現在。你正在讀一本書,而我正在寫一本書。你在我的未來裡,然而,我卻知道接下來會發生什麼事──至少一部分吧──但是你卻不知道。

不過話說回來,你可以是你自己書中的時間旅人。如果你沒有耐心,可以直接跳到結局。假使想不起劇情,只要往前翻──前面全部都有寫。在翻頁的動作裡,你已非常熟悉時間旅行,因此,用這個例子來說,書中的角色也一樣。「我不知道該怎麼說才比較清楚,」村上春樹著作《1Q84》中女主角青豆說道:「當你想要快速前進,時間會產生一種不規則的顫動。如果應該在前面的東西其實在後頭,在後頭的卻是在前面──也沒有關係,不是嗎?」她似乎很快就將改變她自己的現實──但是身為讀者的你卻改動不了歷史,也無法改變未來。將在未來發生的,一定會發生。你完全身處其外。你在時間之外。

這是否聽起來有點超然?因為它的確是。在時間旅行多到爆炸的年代,說故事技術的複雜度變得超乎想像。

文學創造自己的時間。它仿造時間。到了二十世紀,故事大多還是以符合邏輯、簡單易懂而且線性的方式往下發展。書中的故事通常從一開始說起,然後在事件完結時劃下句點。也許經過一天,或經過幾年,但無論如何都會按順序來。時間多半是看不見的──雖然它時不時會躍到前景。打從最早開始有說故事的行為,就有「故事中的故事」這種東西。而這些故事跳轉時間的方式就跟空間一樣:它們會倒轉,以及快轉。我們對於故事的敏感度非常高。有時,故事裡的角色感覺起來就很不真實,像個可憐的演員,在舞臺上又蹦又跳,任由時間擺布:明日,明日,復明日……又或者,我們這些生活在現實世界的人像得了強迫症一樣疑神疑鬼,懷疑自己只是他人想像中的角色。演員演的是劇本的內容。在羅森克蘭茨和吉爾登斯特的想像中,他們是自己命運的主宰,而我們又有何立場懷疑此事?麥可.弗萊恩(Michael Frayn)二○一二年的小說《史奇歐島》(Skios),站在全知觀點的敘述者談及他故事裡的這些角色,「如果他們真的活在故事裡,可能早就猜到,在某個地方有某個人握有完整的故事,將要發生的事情早就存於印好的書頁中,已經定案了,無法修改,真真切切的存在──也不是說這能幫得了他們什麼,因為這些人根本不知道自己在故事之中。」

故事裡,事件一個接一個發生。那是它們的界定特徵(defining feature)。所謂故事,就是一字排開的各個事件。我們想知道接下來會發生什麼。我們堅持聽下去、堅持讀下去。如果幸運,國王就會讓雪赫拉莎德(Scheherazade)多活一晚。至少傳統的敘事觀點是這樣的:「事件的安排是按照時間順序,」如E.M.佛斯特在一九二七年時所說──「早餐先於晚餐,周一先於周二,死亡先於腐朽。以此類推。」在現實生活中,我們非常享受說故事者所沒有的自由。我們忘了時間。我們浮沉、我們做夢。過去的記憶層層堆積,或自然而然侵入我們的思維。對於未來,我們懷有各種自由奔放的期待。但無論是記憶或期待,都不能組成時間軸。「在每日生活中,你我永遠都能以行動來否認時間的存在。即便這麼做會使我們變得不可理喻,然後被親愛的同胞送進名叫『瘋人院』的地方。」佛斯特說道。「但對小說家而言,他永遠不可能否認自己小說架構裡的時間性。」日常生活中,我們也許有、或也許沒有聽見時鐘滴答;「然而在小說裡,」他說:「時鐘永遠都在。」

再也不是這樣了。我們進化出更前衛的時間感──更自由,也更複雜。在一本小說裡,時鐘可能會多於一個,或甚至根本沒有時鐘,或用的是相互矛盾的時鐘,或不可靠的時鐘、往後跑的時鐘,沒有目標亂亂轉的時鐘。「時間感已變得支離破碎,」一九七九年,卡爾維諾如此寫道:「零碎的時間片段按照本身的軌道走,卻在瞬間消失得無影無蹤,我們只能去愛那稍縱即逝的碎片,或在其中思考。我們只能在某個時期的小說中發現時間的連貫性。在那段時期,時間似乎沒有消停的一天,也沒有破碎。那樣的時期不會存在超過一百年。」但他並沒有說這個百年幾時結束。

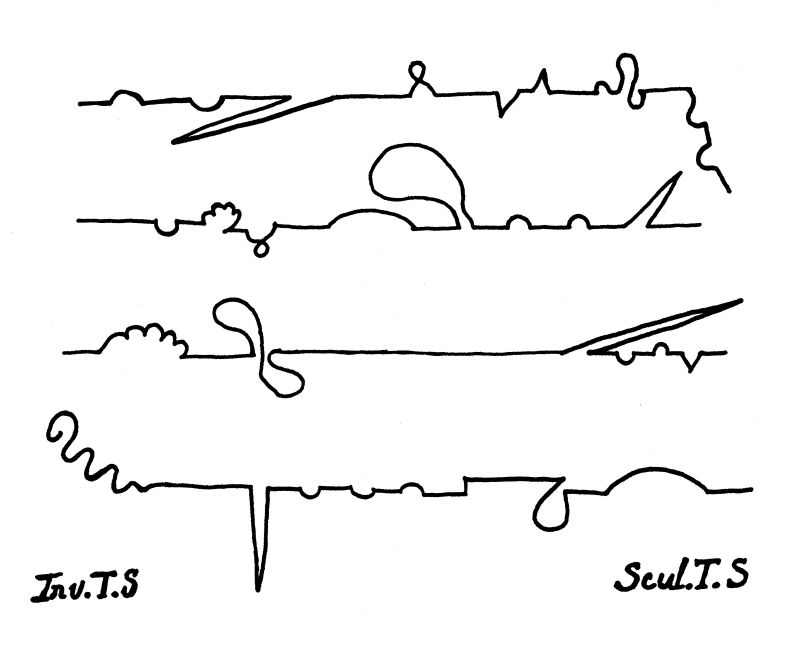

現代主義運動在各地積極起義的當兒,佛斯特也許也知道自己太過簡化。他讀了艾蜜莉.布朗特,她在《咆哮山莊》(Wuthering Heights)中叛逆地不照時間順序走。他也讀了勞倫斯.斯特恩(Laurence Sterne),他筆下的項狄(Tristram Shandy)說:「我承諾要一一解決的困難近百,卻不斷有千個苦難與內憂迎面而來。」他甚至拋棄了時態的桎梏──「一頭牛(明天早上)已經衝進我叔叔陶比的防禦工事」──他甚至用彎彎曲曲、往復來回、上上下下的線條表示自己在時間上偏離徘徊的概念。

佛斯特也讀了普魯斯特。但我不太確定他是否理解正確:時間像是突然爆炸一般,蔓延得到處都是。

目前看起來,空間似乎是我們自然的維度,是我們可在其中移動、可直接感受的東西。對普魯斯特來說,我們變成了時間維度的合法住民:「至少,我非得在作品中描述人(哪怕會將他們描述得像個怪物),寫他們占據了那麼大的空間。相較之下,空間為他們保留的面積那麼狹窄,時間卻給他們無限延伸的位置……彷彿《追憶似水年華》之中的巨人,同時碰觸到在時間上相距極遠的幾個時代──兩者相隔了那麼多的時日。」普魯斯特和H.G.威爾斯是同時代人,當威爾斯發明用機器進行時間旅行,普魯斯特則發明不用機器的時間旅行。我們也許可說那是精神上的時間旅行──同時,心理學家也根據他們自己的理由,挪用了這個名詞。

海萊因的時間旅人鮑伯.威爾森回去尋找過去的自己──他去跟他們交談,並且修改自己的人生──而在《追憶似水年華》中,主述者(有時叫馬賽爾)也用自己的方式這麼做。普魯斯特(或是馬賽爾)對自己的存在懷有疑惑,也許甚至還對生命的限度感到疑惑:「我並非位於時間之外的某個地方,而是像小說裡的人一樣受時間法則控制。也因為這樣,當我坐在康伯瑞的柳木椅堡壘之中閱讀小說人物的人生,我便因此感到憂愁。」

「普魯斯特顛覆了敘述表現法的所有邏輯。」傑哈.簡奈特(Gérard Genette)說。他是一位文學理論家,為了處理這件事,他創造出一個全新的研究領域──「敘事學」(narratology)。俄國評論家兼語言學家米哈伊爾.巴赫金(Mikhail Bakhtin)在一九三○年設計出一個稱為「時空體」(chronotope)的概念(公正公開地把愛因斯坦所說的時空借來用)。用來表達兩者在文學中不可分割的特性:它們的影響力相互行使在對方身上。「時間在一定程度上增加了厚度,越來越有血肉,變得讓肉眼可見,」他寫道:「同理,空間會因應時間、情節和歷史的變動而產生反應。」這裡的不同之處在於時空仍是不變的。相較之下,時空體中容許的可能性,其實跟我們想像力所容許的範圍相去不遠。也許一個宇宙是宿命論的,另一個可能是自由的。在一個宇宙裡時間是線性的,在另一個則是循環的,我們的失敗與發現都注定要不斷重複。在一個宇宙裡,人可以青春永駐,同時他的照片卻在閣樓中漸漸老去。在另一個宇宙,主角卻逆生長,從衰老狀態退回嬰孩時期。在一個宇宙中,故事可能遭受儀表時間管控,另一個則在精神時間的管轄範圍內。哪個時間是真的?以上皆是?以上皆非?

波赫士提醒了我們,叔本華則堅稱生命和夢都是同一本書上的紙頁。閱讀它們最恰當的次序,就是好好地活,但如果想要瀏覽它們,就要到夢中。

與任何時代相比,二十世紀給予說故事的時間複雜性都是最自由奔放的。可是我們沒有足夠的時態──或者說,雖然我們創造出了這些時態,卻沒有足夠的名詞來稱呼。「在某個將要成為未來的時刻」──這簡潔有力的句子是鄧敏靈(Madeleine Thien)的小說《確然書》(Certainty)的開場。而普魯斯特則將時間的路徑擺到鏡子前方:

有時,當他經過旅館前,他會想起雨天,那時他常帶著女傭走到這麼遠,像朝聖一般。但他的記憶中沒有憂愁的情緒。隨後,他想著某天一定能品嘗自己已不再愛她的滋味,這分憂愁比起還未湧上的冷漠更為明顯,而且更早出現。這是來自他的愛,但是這份愛早已不存在。

預感的記憶,記憶的預感。為了理解時間迴圈,敘事學家畫出符號式圖表。但這些細節就留給技術人員處理,我們只要感受那全新的可能性就好。把記憶與欲望摻和攪和。但重點在於,這對小說家和物理學家來說其實都差不多,時景(timescape)漸漸取代了風景(landscape)。馬賽爾童年時期的教堂對他而言是「占據了……這麼說吧──四維空間,也就是時間。它的中殿延展過數個世紀,一個隔間又一個隔間,一個禮拜堂又一個禮拜堂。它征服且滲透的似乎不僅僅是幾碼的距離,甚至是一個時代接著一個時代的勝利。」其他偉大的現代主義者──尤其是喬伊斯和吳爾芙,同樣也將時間納入他們的畫布及主題中。美國文學評論家菲莉絲.羅斯(Phyllis Rose)觀察到,對這些人來說,「散文的文句在時間和空間中遊走,當下的任何一刻,都能夠當作一道跳臺,讓你能躍入記憶、預期及聯想的湖中。」敘事不以年月順序,它是不按時序的。如果你是普魯斯特,對人生的敘述又將與人生本體融會在一起:「我們的人生是如此不按時序,有許多不以年月為順序的事情。」敘述本身就是一種時間機器,而記憶則是它的燃料。

普魯斯特就跟威爾斯一樣,將這全新的地質學融會貫通。他掘開埋藏在他心中的地層:「這些回憶重疊堆積成一大塊,但你還是可以分辨出來。有些回憶是陳年的,有些是因某杯茶的香氣勾起。有些是我從別人那邊聽到、屬於別人的回憶。即便有裂縫、有斷層,至少特定石塊、大理石上的那些岩脈、紋路花色,可以明顯看出不同的來源、年代與『結構』。」假如現代神經學家選出一個可靠的模型解釋記憶如何運作,那麼我們可以批評普魯斯特對於記憶的觀點只是一種詩意的表達──但他們沒有。即便有電腦記憶體的範例可利用,即便擁有專研海馬迴(hippocampus)和杏仁體(amygdala)極為詳盡的神經解剖學,依舊沒有人能解釋記憶是如何形成和檢索,也沒有人解釋得了普魯斯特自相矛盾的論點:搜尋記憶、詢問記憶、倒轉影像或回去記憶的抽屜翻找,都無法復原過去。甚至,但凡涉及到我們自身,過去的本質就變得非常不受控。

他為此發明了一個名詞──「非自主記憶」(involuntary memory)。他嚴正提醒道:「對我們來說,想要召喚記憶只會是白費功夫,不管用上多少智慧或努力都沒用。過去藏在我們腦力遠遠不可觸及的國度之外。」我們往往以天真的態度窺看自己的心靈,想說可能記憶早已成形,搞不好現在能把它們叫出來,從容地審視一番──門都沒有。我們搜索的記憶──亦即自由意志的記憶──只是幻覺。「它提供的那些過去的資訊──已經不是原來那個過去了。」我們的腦子會一次又一次重新寫過記憶試圖回溯的事件。「如果,想在霧中找到方向的人,本身就是遮蔽視線的五里霧,那麼你會有種自己遭到自己排擠打擊的感覺。」非自主記憶是我們根本無法追尋的聖杯──不是我們去找它,是它來找我們。它可能不期然地藏在某個實體物品之中──「這個東西給我們的感覺」這裡打個比方,例如瑪德蓮蛋糕蘸青檸花茶。它可能是居於夢與醒的中間地帶。「然後,位於失序世界的混亂將劃下句點,魔法扶手椅將會以最高速度帶著他穿越時間與空間。」

多方考慮之後,你可能會有點訝異心理學家竟花了超過六十年才對這個現象下定義,並給它一個名字──「精神時間旅行」(mental time travel)。但總之,他們現在做到了。一九七○至八○年代,一位加拿大的神經學家安道爾.圖威(Endel Tulving)創造了一個新詞,用在一個被他稱為「情節記憶」(episodic memory)的東西上。「回憶對當事者而言,便是精神上的時間旅行,」他寫道:「像是重新經歷發生在過去的某件事。」同理可證,未來也可以。(紅心皇后說了,只能回想過去的記憶是最糟的一種記憶了。)你也可以簡稱為MTT,而研究者更不斷爭辯這到底是人類特有的能力,還是說,不管猴子還是小鳥,都可以回顧過去及推測自己在未來的模樣。有兩位認知科學家得出比較新近的定義,「精神時間旅行這種能力,是能夠在精神層面上,透過時間軸向後重溫過去經驗,或往前預習可能發生的未來經驗。先前測試的焦點都放在MTT的自主性上,而我們引介的概念則是非自主的MTT。」換句話說,就是「非自主(無意識)精神時間旅行──前往過去或未來。」但這裡完全沒提到瑪德蓮蛋糕就是了。

大家似乎都認為我們是透過想像力才得以在時間維度中解放,就算無法擁有威爾斯式的時間機器也沒關係。但愛爾蘭作家山繆.貝克特(Samuel Beckett)不這麼想。一九三○年夏天,這位年輕的都柏林人正在巴黎的高等師範大學學習,同時研究普魯斯特。他要「站在第一線位置觀察這頭同時滅世與救世的雙頭怪物──亦即時間。」此時的他還未寫下任何小說或劇本。貝克特在普魯斯特的世界裡看到的不是自由,他只看見犧牲者與囚犯。山繆完全不是這麼想的。「致命且無藥可救的樂天」、「沾沾自喜、想要苟活的意圖」,刻意別開眼神,不去看近逼眼前的殘酷命運。他認為,我們就像活在二維空間的有機體,一如平面國的居民,突然發現了第三個維度:高度。可是這個發現於他們無益。他們沒有辦法跨到新的維度,而我們也不行。貝克特說:

我們逃不開時與日,也逃不開明日或昨日。逃不開昨日是因為,昨日扭曲了我們,亦或是被我們扭曲……昨日不單單只是途中經過的某座里程碑,而是橫在歲月必經之路上的一堵石牆,是我們無法挽回的那部分。它沉重,而且危險。

貝克特將時間旅行有趣的那部分留給別人。對他來說,時間是牢籠、是癌症。

在最好的情況下,所有透過時間來理解的事物(亦即時間的產物),不管在藝術裡、人生中,都只能按照時序獲得,並必須一部分、一部分慢慢合併──永遠不會是一次就能完成的。

至少他說的話前後一致。我們可以等,就這樣。

佛拉帝米(Vladimir):「但你說我們昨天也在這兒。」

愛斯拉岡(Estragon):「可能我搞錯了。」

任一本書(印好裝好、有開頭、中間和結尾)都像一個剛性宇宙。它有著現實生活所缺少的不可動搖的結局。在現實生活中,在塵埃落定之前我們不可能去期待那些散落的線頭自動自發、綁好綁滿。小說家雅莉.史密斯(Ali Smith)說:「書是『我們可以實際去碰觸的時間分身。』你可以拿在手上,可以去感受,但無法改變它──又或者你可以──而且也這麼做了:在被某個人閱讀之前,書什麼也不是。它們被動地等待著。一定要有人去閱讀,讀者才會瞬間成為故事中的角色。閱讀普魯斯特會讓你的記憶與欲望跟馬賽爾糾纏在一起。」史密斯又重新把赫拉克利特的話說了一次:「你無法踏入同一個故事兩次。」不管讀者讀到哪裡、看到哪頁,故事都擁有過去(而且這個過去已經不在)和未來(這個未來還沒來)。

不過,讀者的心胸都很寬大,記憶體夠大,也夠可靠,要理解一整本書完全沒問題(畢竟一本書只會占到少少幾MB吧)。所以,難道我們沒辦法把它們全留在腦中嗎?過去、現在和未來何不一次擁有?納博科夫似乎認為那是一種理想的閱讀狀態:不要在什麼都搞不清楚、一派天真的狀態下閱讀,要在記憶層面完全掌握那本書。你要一頁一頁、一字一字去感受。「一個好的讀者,」納博科夫在《文學講稿》(Lectures on Literature)中說道:「一個一流的讀者,積極並且有創意的讀者,是會重讀書本的人。」

我這就告訴你原因。我們第一次讀某本書的時候,最辛苦的過程在於把視線從左到右、一行一行、一頁一頁地移動。讀書時,這種生理的複雜勞動,從空間與時間兩個角度去理解這本書到底在講什麼,正是阻擋我們以藝術角度欣賞書籍的屏障。

(本文為《我們都是時間旅人》部分書摘)

書籍資訊

書名:《我們都是時間旅人:時間機器如何推動科學進展,影響21世紀的人類生活》 Time Travel:A History

作者:James Gleick

出版:時報

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案