文|哈利‧柯林斯(Harry Collins)

譯|劉怡維、秦先玉

秋分事件是什麼?如同所發生的,我們現在知道實際上它就是一個與爆發小組所提取出來的波形幾乎完全一致的盲植。一個由植入該波形的人所想像出的天文物理事件,相當程度上符合爆發小組所認為的真實事件的樣子。爆發小組的計算是正確的!

相較於形而上的秋分事件——即從2007 年9 月直到2009 年3 月附身於整個合作團隊的幽靈,真實的秋分事件——盲植,實在是無趣多了。「重力幽靈」的存在,使我們得以從包圍在層層論證與推理中,抽絲剝繭出任何一個可能被忽略的首次偵測。然而,首先得做個答辯。

答辯:秋分事件和社會學家的角色

目前的情況是社會學家在重力波偵測物理的屋簷下做客。也許物理學發展到了21世紀,會有更多這樣的客人,而且他們角色將會受到認可。在我工作的大學科系裡,研究中心有一半是從事基因學在經濟與社會層面的研究。他們常常被笑稱,這裡的社會科學家和倫理學家研究的幹細胞比生物學家還多。微生物學接受本身的社會合法性取決於這些外人陣營眼中對他們一舉一動的觀察。身處科學非典型角落的物理學仍然會對這種審視加以防護,這就是為什麼社會學家的作用仍然如此地不尋常且隱微。在重力波偵測的情況裡,維護這種私密性有其理由,如此才可確保在進行徹底分析之前,不會被魯莽與未經訓練的人取得數據或原初發現。但在物理學界,一個如此大量依賴納稅人稅金的企業組織,這種私密性似乎沒有理由應該繼續保有豁免的地位。因地制宜的考量這種私密權的正當性似乎更自然。我依然是個客卿。

在這一章中與下一章中,社會學家的角色引發了如何能有不同做法的一些反思;這些來自一個客卿的想法可能會被認為不太恰當。例如,從社會學的角度來看,在社群中受到多數認可的高能物理模式,與根本上作為先鋒的重力波偵測科學,兩者之間存在緊張關係。

依反犯罪調查原則的精神,這種社會學評估的主題不是個人和他們的意圖,而是「角色」或機構內部具爭議性「位置」的開展邏輯,首先是重力波物理,再來就是一整個科學。這些角色是透過在此引用的個人評論意見所「彰顯」出來的。這些人,每一個都有能力依據論據和分析的目的,從一個角色切換到另一個。同樣的,所謂沾染社會學家的觀點,應該被視為社會學家角色的產物,而不是寫下那幾行分析的特定的社會學家。

社會學觀點之所以(或應該)特別,在於它與科學日常活動保持距離——距離有時能夠更容易地反應出壓力與張力,全身投入的參與者過度汲汲營營於其中,而無法反應出這種張力關係。適當地反應與分析首先需要一趟旅程,越靠近科學心臟地帶越好,那裡有著參與者所擁有的優勢。但之後,且只有事後,要退一步。這個動作對參與者而言並不自然,或並非必要;但社會學家若不後退一步,嘗試打開一個視野更大的窗口,將有愧於該角色相關的職責;即使它有可能被認為違反了身為一個客卿的本份。

這裡仍然存在著道德上危險。重力波物理學占據了我學術生涯的大部分,但它並不是我學術生涯的全部。我不會像物理學家在每個星期的每一天花上好幾個小時計算、編寫程式、分析數據,以及修復漏洞。我每天都會刪除幾十封與重力波物理相關但未讀的電子郵件;物理學家必須閱讀並做出回應。當事情看起來有趣時,我偶爾會參加郵電會議;物理學家一星期得參加兩、三個郵電會議,而且往往不是在工作時間。我不會遠離我的家庭,耗費好幾個夜晚在偏遠地區的干涉儀輪班工作。重力波偵測是我受訪者的世界,在某種意義上那不是我的世界。雖然我投入了大量精力來觀察和了解這個世界,但比不上建立它並生活其中的人所投入精力、體力、智力和情感。我的參考群體是不同的——不是高能物理學家和天文學家,而是社會科學家、哲學家,以及想要反思自己工作意義的科學家,也許還有一些普通讀者。此外,當涉及到代數、電腦程式和計算,我仍然就是個局外人。

更糟的是,就像彼得.索爾森(Peter Saulson)所說的,目前我占據著這「天字第一號講壇」(bully_pulpit)。現在不論是責任與否,我是眼下唯一一個書寫關於重力波物理學書籍的人,而這給了我比科學家們更多,面對大眾談論它的空間和機會。值得安慰的是,當重力波發現最終得到證實時,社會學評論幾乎必然會被勝利所湮滅蹂躪。一個老笑話很精確地捕捉到了這個狀態——講壇上的牧師:「撤退時瘸子可以搭車。」刻薄的群眾則嘟囔著:「但為時不多了。」當一門新科學開展時,人們不可能全面掌握事件的混雜喧嘩與叢生的疑惑。如果沒有錯誤的選擇,就永遠沒有公司會破產、永遠沒有將軍打敗仗,就沒有車禍、空難或太空梭墜機。從社會學的角度可以看出與秋分事件相關的某些抉擇可以是不同的。但也無需苛責:混雜喧嘩與叢生的疑惑始終以意想不到的方式,侵入那個我們必然相信能夠創造出來的完美世界。

抽絲剝繭秋分事件

我們從內部開始檢視層層環繞於重力幽靈的論證和推理,並由此向外展開工作。在科學的中心,我們看到一組緊張關係浮現出仍然未解與似乎無解的狀況。第一個緊張關係是在數據處理規範的凍結與常識的運用之間。該團隊發明了一套規則以防止任何蓄意或潛意識對數據進行事後按摩,而導致謬誤的統計推論。所有開發工作必須在「練習場」數據,或由時間滑動產生的人工時間巧合數據中完成。只有在凍結數據處理規範之後,才會打開真實數據上的「盒子」。但是,這個程序可能違反常識;飛機事件如此戲劇性地呈現恰恰證明了這一點。如果凍結的數據處理規範沒有預想到這一切,意料之外的因素就會使得統計恰當性與事情真相之間產生緊張的關係。在飛機事件的案例中,它需要一次對事情真相的勝利投票,但投票結果是不一致的——緊張關係仍然沒有獲得解決;依據正統模型應該是強制性和普遍性的邏輯,現在竟然成了一個選擇。

無論如何,凍結數據處理規範的想法從一開始就受到在線搜尋(online searches)的壓力。常識要求進行在線搜尋。足夠強烈的事件應該被看到,必須在運用一整套精緻統計技術之前,給予特殊而立即的重視。因為它們需要快速得到從事微中子爆發或電磁頻譜工作天文學家的注意。只要線上搜尋發現了東西,練習時間和實際分析之間的明顯區別就被破壞了。這一點無解,除非特別警覺到盲測邏輯所涵蓋的永遠不夠。

第二項緊張關係與第一個密切相關,是統計的純度與人工技巧。一方面,一連串的數字浮現自一個由干涉儀觸發的延伸事件因果鏈。該數字包括數據品質量的旗標,那意味我們對「這個」數據比對「那個」數據更為重視。原則上,一旦參數設定,讓一隻受過訓練的鴿子操作這個全自動化的電腦程式應該就能夠分析這些數據,並說「我們不能斷定這裡有重力波」或「可以說,具有以下的信心程度,那裡有重力波存在」。就我們所知,重力波物理似乎不能這樣做。大部分的重力波科學家認為仍有人工技巧元素運作的空間,並應協同對裝置運作的仔細檢視,來審視數據。在這情況下,含有H1所貢獻的秋分事件數據段,在仔細地檢視下,也只有在仔細地檢視下,發現了其分布著看起來像秋分事件波形的瞬變干擾。相對於單純的數據分析家,實驗學家的角色提出了H1對「時間巧合」貢獻的質疑。如果這個質疑占上風,就不會有任何時間巧合。從社群中眾多角色所伴隨的不同觀點看來,這要不是過度運用了實驗學家的人工技巧,就是由「找理由不相信」的願望所驅使的雜訊重覆計算。

有個複雜因素在於,實驗人工技巧可能會以兩種方式被運用。積極運用最著名的例子是羅伯特.密立根(Robert Millikan)在1909 年對其油滴實驗的分析,順帶一提,這個實驗是在加州理工學院進行,那裡正是連續好幾任LIGO主任的大本營。密立根想證明電荷的單位是「整數」;也就是說,沒有電荷可以被分解為小於由電子攜帶電荷單元。要做到這一點,他需要證明在油滴的電荷從未低於此單位的倍數——沒有「分數電荷」。但是,密立根的實驗筆記本顯示他當時確實發現分數電荷——或至少是明顯的分數電荷。他運用人工技巧,反過來將之用實驗假象加以排除,這行為在團隊合作協議下是相當無法接受的。但歷史的審判已經確認密立根的方法。他運用實驗的人工技巧提取正確的結果,而實際數據可能很容易被視為支持他的對手,那些認為電荷是可被無限分割的人。科學史上充滿了類似的例子;在事件後運用人工技巧判斷,進行數據過濾和提取後顯示正確的結果。然而,在重力波偵測中,在事件發生後運用實驗的人工技巧知識,幾乎總是用來讓事件——潛在結果——消失。這取向很明確:人工介入的技能可能以適當的方式被用來降低某些潛在肯定事物的顯著性,就像秋分事件;但是當上限已經設定,人工技巧則無法用於降低一個事件的顯著性,因為這反將會利用它們讓結果更具有天體物理學上的重要性。飛機事件引起大驚小怪的原因,是由於這一次,相反的做法被允許了。社群是保守的——只要是較少的科學被宣稱,而不是更多,那麼事後人工技巧的運用就不致於造成錯誤。

藉由運用對機器的理解,人工技巧可以用來解釋與過濾掉更多的雜訊,以突顯事件。如果可以了解背景事件的原因,就可以將它們從背景中排除。時間巧合的機率少了,餘留下的事件更為突出,就可具有較高的統計學顯著性。幾乎每個野牛即時小組以外的人看到其結果後,都立即要求撤回,因為他的方法受到事後決策的影響。但是,讓我再次重複,H1 周圍的瞬變干擾是被允許運用事後處置的,因為它有助於消除一個事件。於是,我們可以看到內建於程序中的技術偏好。這偏好看似合理,但使用過度可能會排除掉許多科學中偉大的開創性成果。

這一點與否決機制寬鬆的判斷,不無關係。放寬太多看起來可能不可靠,但有些放寬是必要的。就如同在阿卡迪亞的事件中所顯露出來的那樣。該如何選擇?

這些緊張關係是一項更廣泛的緊張關係的元素,就是對I型與Ⅱ型錯誤的接受——誤報與漏報。這樣的內在抗力存在於每一個統計科學核心,正如我們在第一章所看到的,它可上溯到約瑟夫.韋伯和重力波偵測事業的草創階段。當代重力波科學已展現了迴避I型錯誤的強烈傾向,以避免誤報的風險。這種害怕的心態已成為病態,從而激發了盲植的產生。

更往上一層,上述所有的緊張關係都來自於統計學中客觀性與主觀性的論辯——這是第五章的主題,而在整本書中一再被重複審視。從重力波偵測的特殊案例開始,時間滑動的區間與長度選擇的不確定性,以及處置另一項事實的不確定性,即相較於將時間滑動運用到整組數據上,在僅將時間滑動運用到一小段充滿瞬時干擾的片段會產生較大量的背景雜訊——這使得秋分事件看起來比較像是偶然。目前還沒有明確的「機械化的」方式來解決這個問題。

第五章已經證明,任何在統計過程結束時得出的數字,其意義也同時取決於大量地認識和理解有關團隊與個人歷史,以及當下活動的未知之事。它取決於個別實驗者在得出結果前對數據做了什麼——像過度微調就是目前關於韋伯的結果為何是錯誤的標準解釋。它取決於實驗小組的成員產生數字時在想什麼——羅馬團隊在發現一個峰值之前,沒想到在每二十四小時中的某個特定小時出現一個峰值這件事,會成為反駁他們宣稱找到一個有趣的微弱峰值的關鍵論據。這取決於團隊中其他人,也可能是在團隊之外的,也可能是在其私領域,在發表之前對數據所做的事;它不僅取決於知道,而是理解其所做的重要性——該如何計算測試係數這個看似無解的問題。最後,它取決於一個社群願意相信什麼——在一個社群中何者是被視為合理信仰的變化社會學;這就是一個非凡發現需要非凡證據的論證,通常被稱為「關於奇蹟的休姆論證」(Hume’s argument concerning miracles)。就如同貝葉斯主義者和頻率論者都明白的,將什麼視為「非凡」是一場流動的饗宴(a movable feast)。

書籍資訊

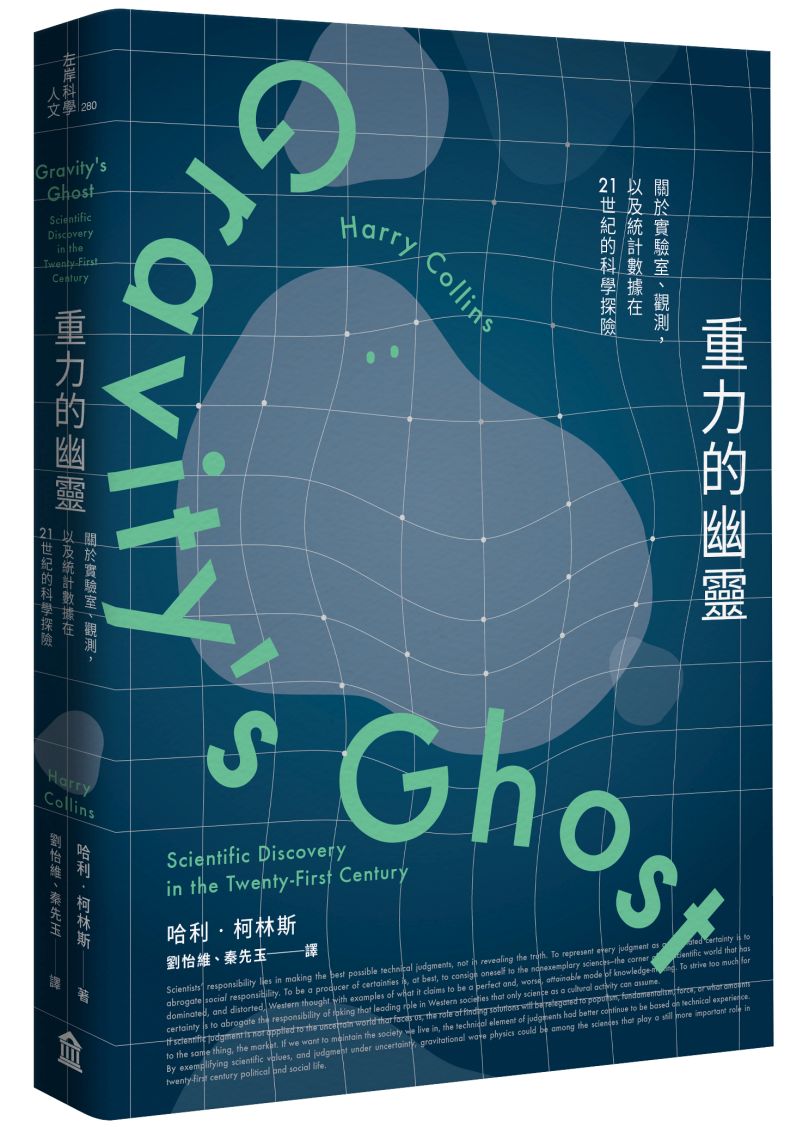

《重力的幽靈:關於實驗室、觀測,以及統計數據在21世紀的科學探險》 Gravity’s Ghost: Scientific Discovery in the Twenty-first Century

作者: 哈利‧柯林斯(Harry Collins)

出版:左岸文化日期:2018

封面圖片出處:symmetry

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案