讀來總是氤氳徘徊,石黑一雄擅長將記憶寫成一整片海洋,那些人物彼此交織的細節如此緊密,如水分子般相黏融合:我回憶你、你又回溯他、他復重構我,角色經由彼此補述而完整,在他的長篇敘事如《長日將盡》、《我輩孤雛》中都得以見得,讓記憶能夠以渲染方式擴張,一點一圈暈出模糊中的泓闊敘述。此種作法在五部中短篇的合集《夜曲》裏則濃縮成一首首復古曲調,並非所有篇章都講述過去,然開頭都或多或少皆以記憶做為楔子,無論那是前一個夏天、前兩週、或者是前數年……拉開了距離,過去褪成昏黃的燈,替故事基調上了色,那是一種淡雅悲傷。

五篇故事皆以第一人稱為出發點,圍繞著音樂開展出殊異經歷,或是喜愛聽老派百老匯的英語教師、或是廣場上的吉他樂手,「我」在當中以演奏、創作、談論等種種形式成就對於音樂的熱愛。這種愛卻總是寂寥,他們都遭遇了知音難求或時不我與的困境:總要面臨市場抉擇,究竟是要演出大家熟悉的商業曲目,還是執著於自我所認同的藝術?年華已然逝去,該如何召喚那個曾經美好的過往,重溫舊時景況?在兩端擺盪,故事中的人物困宥在某種抉擇中,但他們多半不疾呼什麼、厲聲破除障礙,人與人之間遂反而懸在無法舒張的病態關係裏,隨著疙瘩過活。

像是第一篇〈抒情歌手〉,敘寫了「我」這個游牧於樂團間的吉他手,在威尼斯廣場遇見著名歌手嘉德納。記憶裏母親很愛她的黑膠唱片,雜訊嗡嗡聲遮掩不住歌星的往日昂揚,也因此當偶像要求伴奏時,「我」也一口答應了,沒想到嘉德納一手策畫的河道浪漫獻曲沒能搏取妻子的感動涕零,反而透露了些許尷尬,似表演中幽微不顯的走音。過去妻為求鍍上名利的渴望先行於感情,選擇攀上當紅歌星,愛並非兩人結合的終極理由,更似於俗氣雕花可有可無,但27年過去,加德納決定復出之際,當彼此愛的蹤跡愈發鮮明淋漓,卻因職場上的遊戲規則迫於再續新弦─於是聽來荒謬,這趟威尼斯水都之行是依舊深愛兩者的訣別之旅。

相似處境也見於〈或雨或晴〉中貌合神離的夫妻、〈夜曲〉裏意外熟稔的鄰近房客,或是〈大提琴手〉神秘的亦師亦友,他們的關係都不那麼典型,能夠俐落鑲嵌進某種稱謂,那些溢出格欄之外的還有緬懷、傾慕、敷衍種種心續,多半如小調般並不協調,聽來抑鬱傷感,誰都沒能激昂高吭一兩聲。石黑一雄揉合了懷才不遇與知音難求,互為喻體喻依的一體兩面,同時也都是他們生命中坎坷的樂曲進行。拉弓或撥弦,才華演繹樂譜,樂譜演繹人生,對於這些樂手來說,兩者不僅是生活裏片刻的有機結合,亦是更深層次的生命隱喻,於是那一首曲子裏,就藏了萬千細膩如繁星的秘密。

樂聲並無疆界,如水般潑灑於廣場或山野,那樣的聽見和沒聽見都是漸進式的隱沒或萌發,石黑一雄的行文描述總給人這種輕鬆氛圍,「我」觀察外界大部份僅用白描,並不濫用譬喻自開疆界,對話也都自然,特別是在如畫般恬靜的異域景致中,讀來非常舒服。像第三篇〈莫爾文丘〉描述「我」在暑假回到鄉間幫忙姊姊的咖啡店,閒來無事便帶著吉他跑到山丘,邊眺望風景邊創作樂曲。途中意外遇見一對夫妻,聊過之後才發現他們是職業樂手,於是他們聊著聊著,關乎旅行、關乎工作,當然,也關乎音樂。那像是人生中總會冀求幾次、和陌生人在溫煦午後的熟稔巧遇,彼此和弦能夠共鳴,卻又不如流行樂曲恣意堆疊,他們停在一個不太黏膩的清爽結尾。

「我把吉他從琴盒裡拿出來,坐回長椅上。好一段時間我什麼也沒彈,只是望著遠處的伍斯特郡丘,看提羅的背影緩緩爬上坡。或許是跟太陽打在那區山丘的光線有關,現在,我看他看得比之前更清楚,即使他已越走越遠。他在小徑上停了一會兒,似乎正在欣賞周圍山丘的景致,幾乎就像他想重新評賞它們,接著他的身影再度繼續移動。」

〈莫爾文丘〉相比其他篇章,顯得明亮疏朗許多,或許是因為「我」還年輕,暑假過後還要回倫敦組個樂團,那比起人情世故、職場規則單純多了,那是一種對於音樂的純粹信仰,或許也是年輕石黑一雄的寫照,那曾經渴望成為樂手的少年─理想與現實之間的差距,有時無法憤然反抗,不如便嘗試用柔韌音符編織起來吧。

書籍資訊

書名:《夜曲》 Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall

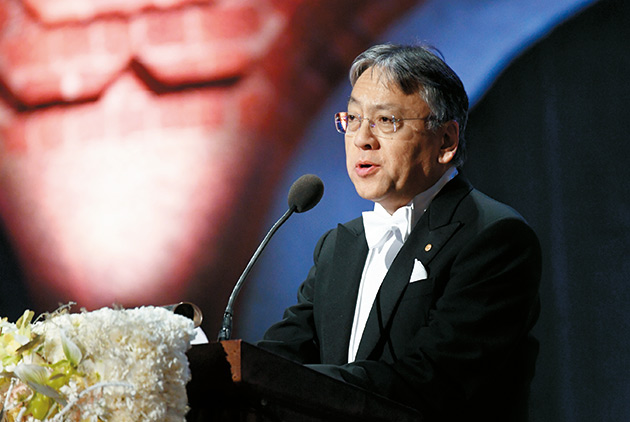

作者:石黑一雄

出版:新雨

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案