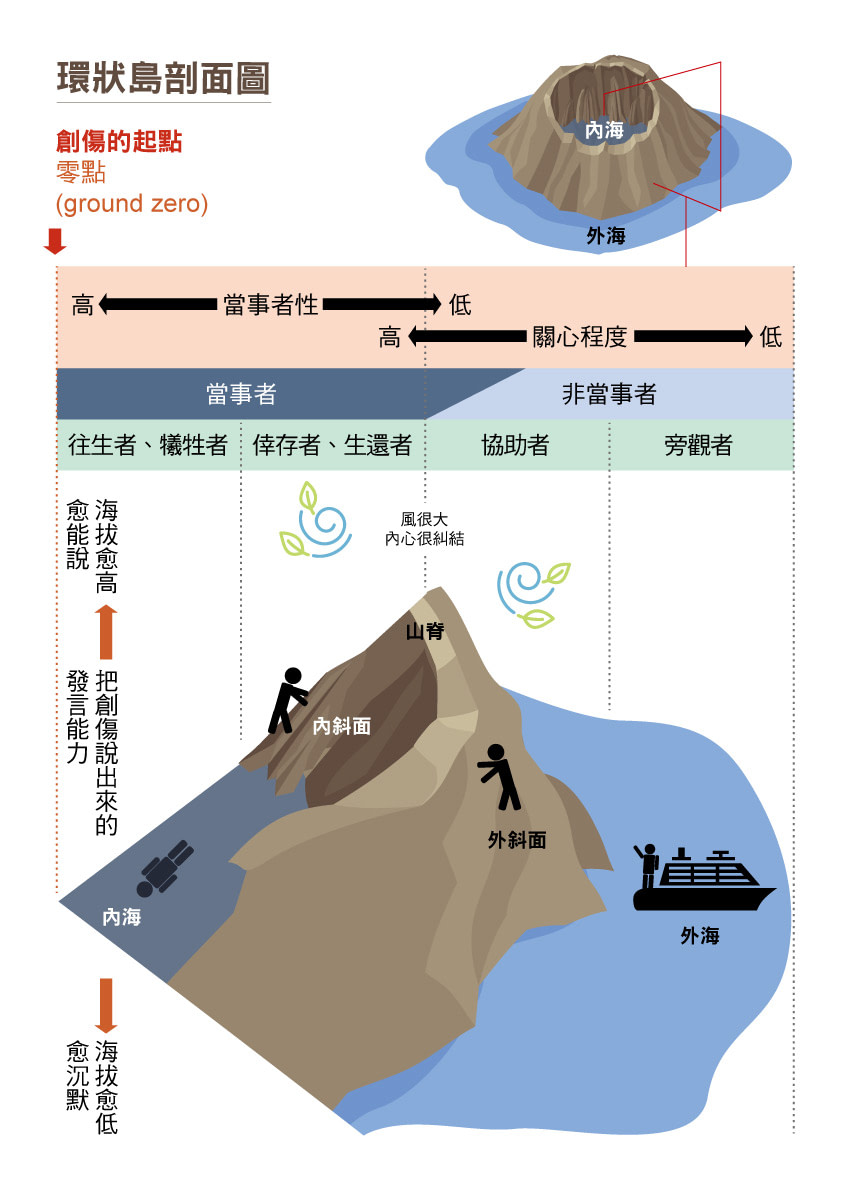

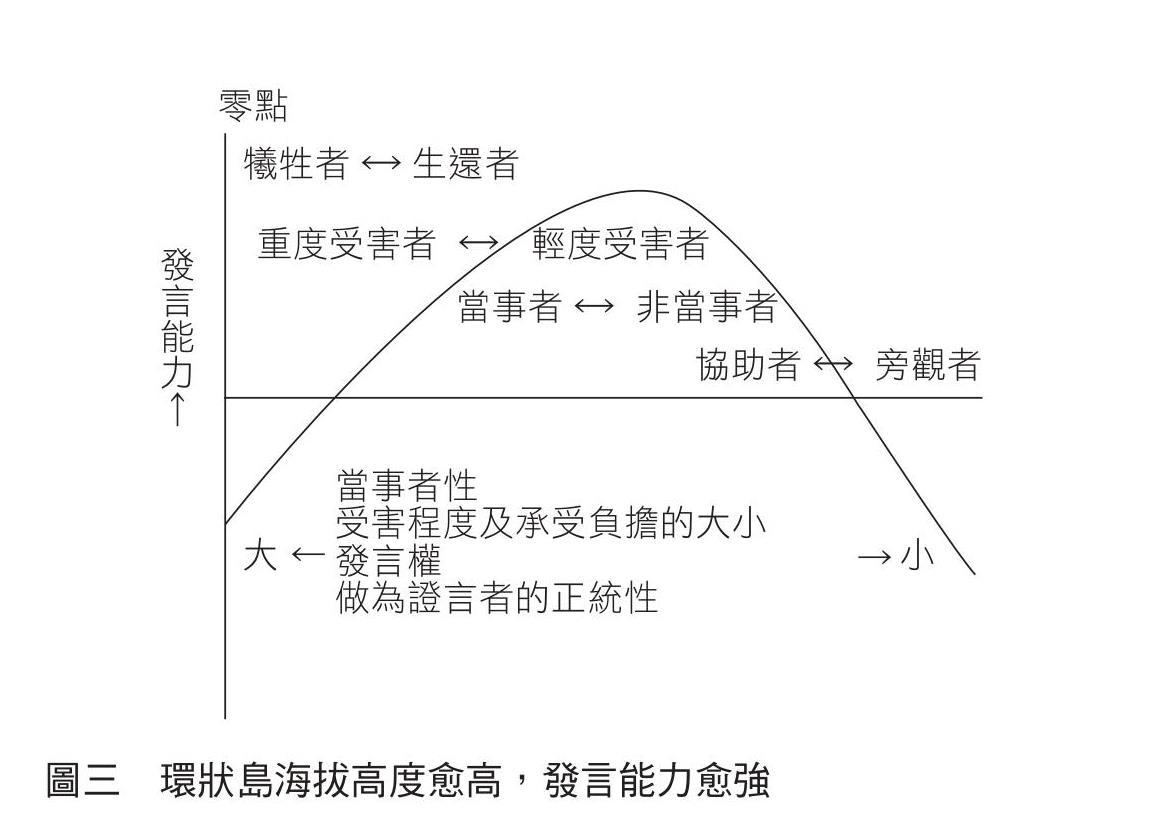

在性侵害發生後,為什麼有些人能夠站出來述說自己的創傷,有些人則無法?一橋大學教授宮地尚子將倖存者的所在位置比喻為「環狀島」,外人看不出來環狀的島嶼內側漂流著說不出口的死者屍體,而爬上島的山脊大聲呼喊的人,則需要其他人的協助才能被聽見。

文|宮地尚子(一橋大學教授,精神醫學研究者)

譯|李欣怡

日本最早的性騷擾官司原告晴野真由美,在性騷擾受害的環狀島中,是一位存在於山脊附近的能言善道的發言者。

但是如果重新以創傷的觀點去閱讀她的手記《再見,原告A子:福岡性騷擾官司手記》,就會依稀浮現另一個不同的島影。在那個島上,她絕不是一個能言善道的存在,甚至彷彿好不容易才剛從浪拍岸逃脫出來似的。

對晴野而言,最深的創傷為何?是什麼樣的事件把她拽回過去,引起創傷症狀的?是什麼樣的言詞讓她彷彿傷口再度受到利刃的剜割、甚至病倒?是什麼樣的記憶讓她失去符合邏輯的言詞、被捲入混亂當中?

如果要用這些面向去分析手記,對於晴野而言的創傷,比起官司中的被告總編輯樋口(化名)施加的性騷擾,還有身為總編輯的朋友、經常出入他們公司的永松施加一連串的性暴力(包括輪姦未遂)更嚴重。此外,晴野事後才得知,雜誌廣告主之一、有一段時間跟晴野處於戀愛關係的安岡,跟總編輯和永松其實是「哥兒們」的事實,可想而知也影響甚巨。晴野記述自己在遭到解雇後的狀態,表示「這三個男人原來一直把我視為『性的玩物』。這一點,在我心裏造成很深的傷口,久久不癒」。

在此我們暫且將前者稱為「永松造成的傷」,後者稱為「安岡造成的傷」,其實即使在晴野的手記當中,關於這些事件的描寫是支離破碎的,日期時間也無法特定,還穿插著類似瞬間重歷其境的部分,導致是過去還是當下發生的事,難以區別。我靠著自己多次反覆閱讀手記,再對照審判紀錄等,依照發生順序整理,下列受害內容才終於呈現出來。

晴野進入公司差不多半年後,永松也開始出入公司,在晴野單獨在辦公室的時候,總是用色瞇瞇的眼光看她說:「妳身材真性感啊!」或是在狹窄的茶水間故意用身體頂她。但是他是個擅長拉攏別人的人,不但加入了編輯企畫,也很受員工跟學生信賴。晴野雖然討厭這個人,但在工作上也當他是個「工作能力很強的人」而仰賴他。在永松設立新辦公室後,晴野暫時借住那邊幫忙處理夜間業務,讓利益流向經營困難的自家公司。有一次,大家在這間辦公室進行尾牙的續攤,永松試圖教唆進出辦公室的學生們性侵晴野,晴野手持菜刀保護自己,大聲喊叫,才好不容易逃脫。她決定不繼續在永松的辦公室幫忙,「給這件事貼上封條」。雖然「內容不便詳述」,但晴野也得知,後來永松對別的女性有猥褻行為(另外,在官司開始後,前同事有提供晴野永松偷拍的錄影帶,做為「揭發永松人格的證據」)。

在一年半後的一九八八年五月,當時已轉調到東京工作的永松跟晴野聯絡,結果永松、前同事跟晴野三個人約了見面。在這個時候,永松告訴晴野,總編輯找他商量,想以晴野搞婚外情為由讓晴野辭職、告訴總編輯晴野和安岡婚外情關係的就是永松。還有,原本在晴野進公司以後,總編輯、永松和安岡三個人就開玩笑說要看三個人當中誰能「把」得到晴野、安岡向永松報告他已經「上了」晴野等。晴野「幾乎處於精神錯亂」的狀態,對永松大發脾氣,但之後喝得太醉失去意識,永松送她回家,結果進了她家想侵犯她,晴野逃出來,找了一塊空地等時間過去,好不容易逃過一劫。

永松的性暴力,跟官司中被控訴的性騷擾受害內容也相互牽扯得很複雜,也可以說就是其中一部分。但是因為他並非公司員工,無法成為被告,在審判紀錄中只不過是以「訴外人E」的身分出現。

此外,永松的行為本身,可說符合強制猥褻罪、輪姦(集體性侵)未遂罪等。但在日本(遺憾的是在海外許多國家也是如此)關於強姦受害的法律門檻非常高,尤其在一九八○年代更不用說。屬於告訴乃論的強姦罪,控告期間僅限於事件發生後半年內(在二○○○年終於廢除),在沒有留下反抗證據的情況下,「強姦罪」當時是不成立的。至於「熟識者性侵」(non-stranger rape或acquaintance rape),受害者很難提出告訴,就算提出,能夠起訴或判定有罪的可能性,不管當時或現在都非常少。剛遭到解雇時的晴野,也考慮過向勞動基準監督局申訴或以誹謗控告總編輯,但她的記述是:「我找不到控告永松的根據。至少,要拿色瞇瞇眼光或身體觸碰這些事實來控告他,連我自己都覺得不可能。」在律師團和後援會之間,應該也沒有控訴永松的提案吧。

正如前章詳述,公審中永松的被告方證詞嚴重傷害到晴野,律師團對此沒有提出抗議,更是落井下石。之後晴野在法庭走廊上摑永松一個耳光的行為,進一步加深了她與律師團及後援會之間的鴻溝。但是在背後有這樣的來龍去脈埋下的「伏筆」。

如果永松的行為沒有被當成單純的「來龍去脈」、「伏筆」,而是在審判中遭到問罪,情況會如何呢?律師團應該馬上就會提出抗議,而晴野的摑掌行為就算不被認可,至少應該也不會被迫向永松賠罪。更別說絕對不可能有人在律師團會議當中問晴野:「妳是不是喜歡永松?」晴野事件是以性騷擾的形式課題化的,但理論上也有可能將焦點放在永松的迫害上,以「熟識者性侵」加以課題化。「熟識者性侵」一詞,已經有人將之概念化,加以分析26。根據統計,性侵受害多來自認識的人,即使加害者是受害者認識的人,恐懼感和精神上的傷害並不會因此減低。而僅因為加害者是受害者認識的人,就很難被視為性侵,有人開始對這樣的現狀抱持疑問,進而分析其理由。

只是,「熟識者性侵」這個概念,即使到現在在日本都還沒有充分為人所知。當對方是認識的人,通常會被認為不會留下太嚴重的創傷,而受害者也為環境所逼,誤以為不能稱之為「性侵」。一旦試圖提出告訴,受害者的言行就會遭到刺探猜測,很容易被解釋為要設計對方落入陷阱似的。晴野當時也是,應該不知道「熟識者性侵」這個概念,就算知道,要用這個理由告他,一定會遭到嚴重的責難、抗議和反擊,指責她「為什麼要住進永松的辦公室」、「為什麼要跟他一起去喝酒,而且還喝得爛醉」,無法像「性騷擾」那樣得到大家的共鳴吧。在「熟識者性侵」這個觀點上,晴野的聲音會充滿躊躇且不完整,應該在環狀島浮現之前,就輕易遭到波浪吞噬而消失吧。

另一個島影

還有一個是「安岡造成的傷」。晴野關於自己和安岡關係的記述是:「這段在半強迫之下開始的關係,讓我苦惱又受傷,最後以被拋棄的形式結束。我不知為這段關係受了多少折磨。另一方面也是為了忘記這個創傷,我才更埋首於工作當中。」這裏透露出一開始是接近性侵的情況。但是,之後她跟對方演變成戀愛、外遇的關係,如此一來,不管在任何脈絡中,主張自己受害,都會被認為豈有此理。晴野本身關於「安岡造成的傷」並未試圖責備或控告任何人。

不過,她被「哥兒們三人組」這些男人在遊戲中當成「獵物」,自己卻渾然不覺,跟強行逼迫她的「遊戲贏家」陷入外遇關係。此外,自己一時懷抱戀愛感情的對象,事後被告知居然是這樣的人,我們不難想像這一連串的事件會帶給她多麼嚴重的創傷。但是卻沒有任何言詞可以正確表達這一連串的事件,也沒有適切的概念或言詞能夠表達因此受到的傷害。來自總編輯和公司的一連串受害,被賦予「性騷擾」的名稱,得以活用。而來自永松的一連串受害,則雖然沒有被活用,但存在「熟識者性侵」這個概念。從跟安岡的關係衍生出來的一連串事件,晴野也用了「被當成給贊助商的禮品」、「性的玩物」這些用詞,或許可以套用女性主義理論中的「同性社交的祭品」這個表現,但欠缺涵蓋性且不易懂。

尚未概念化、也沒有名稱的問題,無法在社會上課題化,環狀島也很難浮現出來(不過在此想指出一點,就是即使沒有概念或名稱,在協助者當中一定有人是因為受過類似的迫害而前來支援的,今後依舊有課題化的可能性)。

另外需要說明的是,我並不是想說「安岡造成的傷」才是晴野心底深處最嚴重的創傷、才是真正的創傷,也不是想對她的隱私做推敲臆測。在手記當中並沒有與安岡關係的詳細敘述。雖然愈深的創傷愈難化為言語,但並不能反推,所以沒有記述就表示創傷很深。記述很少,也可能代表她判斷這些事不重要、或是公司還沒有能力接受。在手記當中,她把永松誤寫成「安永」(《再見,原告A子》頁一八二),針對這一點,會讓人忍不住想做佛洛伊德式的解釋,不過也可能只是單純的校稿失誤。原本要記述所有的事就是不可能的,手記中沒寫的痛苦事件和傷害等,應該另外也還有好幾件。費盡氣力才將難以啟齒的事化為文字或言語,即使支離破碎也還勉強能夠傳達給別人知道的,就是「安岡造成的傷」。我們也可以換個角度審視則件事,對晴野而言,在環狀島的山脊部分是性騷擾問題,而內斜面中間一帶是「永松造成的傷」。此外,「安岡造成的傷」則位於內斜面和浪拍岸附近。如此看來,假設還有一些什麼是沉在內海當中的,也非常合理。或許還有更深的傷是我們看不見的。但沒有必要因此硬要挖出看看裏面是什麼,這樣的舉動才是不必要的推敲臆測。只要總是記住,或許還有一些事是沒被寫出來的,並尊重對方沒有寫的這個選擇,就足夠了。

無數的環狀島

在性騷擾這個大環狀島的另一側,我們開始可以看見二座朦朧的島影。不過,島未必一定限於二座。比方說,在一連串性騷擾當中,我們也可以著眼在晴野因為動卵巢腫瘤手術而遭到總編輯誹謗中傷這一點,將問題特定為「對罹患婦科疾病婦女施加的精神暴力」來設想環狀島。乍看之下或許有些唐突,但聽到這些誹謗中傷,晴野寫道:「好像臉上突然被橫掃一拳般的痛楚和驚嚇。整顆心充滿了與其說是憤怒,不如說是悲哀的感覺,眼前一片黑暗,連抗議的詞語都找不到。」「腦海浮現怒髮衝天這個表現。真的是全身的血都倒流了。自己居然遭人貶低成這樣。怒火中燒,彷彿鎖喉般痛苦不堪。」而同樣的傷害,最近在其他書籍中也紛紛提到。以往大家被迫將對婦科疾病的羞恥意識內在化,一直以來,女性們即使受傷也無法出聲,現在她們的聲音終於漸漸浮現出來,我們或許可以視晴野為其先驅。

此外,在本書並未加以分析,但晴野也在手記中處處提到職場上總編輯和永松他們的「財務造假嫌疑」,可以看出,她發現造假而開始追查,最後導致她遭到解雇。如果著眼在這一點上,就「舉發造假導致解雇」這個問題,將晴野的受害「課題化」,來設想環狀島(雖然可能愈發感覺唐突)也並非不可能。應該有不少人也有類似的經驗,因為發現上司的造假並試圖匡正,結果遭到公司檯面上找了個其他的好藉口趕出去。對晴野而言,當初也可能選擇跟這些人結交。

原本就晴野的事件而言,也可以說從初期開始就已經描繪出好幾座環狀島。晴野的律師團集結了各自關注焦點不同的人群,像是「女性歧視」、「人權問題」、「工作條件問題」等。後援會參加者應該就更為多樣化了。他們應該以各種形式(例如「同樣身為女人」、「同樣身為性騷擾受害者」、「同樣身為小企業雇員」等),進行了己身與原告的部分同一化。透過這樣的連結在腦海中描繪出來的環狀島,也就會有「女性歧視」的環狀島、「人權問題」的環狀島、「工作條件問題」的環狀島、「小企業工作環境問題」的環狀島,參加成員各自不同。而也可以說,晴野跟其中某個成員之間結下的關係,也會因腦海中描繪的環狀島,有時是同為受害者,有時是受害者與旁觀者的關係,各自不同。

人有非常多面,經驗也是多層的。不論何時都是如此。不管是怎樣的體驗,因聚焦的方式、切入點、稱呼的方式不同,會有非常多種課題化的方法。而個別浮現出的環狀島,形狀也不同。而根據不同的島,大家的位置關係也會產生變化。誰是當事者、誰不是、要把誰當成共有受害體驗的夥伴,攜手前進。提到沉沒在內海的人,會想起或設定為哪些人、怎樣的人有可能成為協助者、實際上是否會實現;跟誰能夠「並肩作戰」、又會把誰視為「無法並肩作戰」的敵人,這些全都會有所不同。

不論是一個人的體驗、或是針對一件事,都可能設想出複數的環狀島,這個發現,對我而言也始料未及,讓我十分驚訝。

(本文為《環狀島效應:寫給倖存者、支援者和旁觀者關於創傷與復原的十堂課》部分書摘)

書籍資訊

書名:《環狀島效應:寫給倖存者、支援者和旁觀者關於創傷與復原的十堂課》 環状島=トラウマの地政学

作者:宮地尚子

出版:經濟新潮社

日期:2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案