文|凱瑟琳‧安‧德特威勒(Katherine Ann Dettwyler)

譯|賴盈滿

自由不止一種,一是去做什麼的自由,一是免於什麼的自由。無政府狀態有的是去做什麼的自由,而現在你有的是免於什麼的自由。千萬別小看了。

-瑪格麗特.愛特伍

我站在門口喘息,雙手扶著門框撐住自己。我大口呼吸清新沁涼的空氣,目光定在遠方的山巒,努力鎮定心情。地平線上密布的烏雲朝校舍急急飄來,有如黝黑的棉花滾落山坡,又如經常像毯子般蓋住舊金山灣周邊山巒的濃霧。雷聲

隆隆,空氣中瀰漫著臭氧的味道。大雨啪噠打在鐵皮屋頂上,淹沒所有思緒,房舍四周雨水成河,強風掃過樹林,將雨吹到我臉上。我轉身回到屋內,返回擾攘之中。

這天早上開始得頗為愉快,村民在村子中央的大芒果樹下耐心等候測量,但逼近的暴風雨很快表明了我們必須移駕室內。村裡只有一個地方能容納這麼多人,就是村子邊上的單房校舍。大人們在這裡學習讀寫剛有字母的班巴拉文,至於給孩子的普通教育,那依然還是天方夜譚。

一進校舍,事情就亂了套。室內比室外熱上十度,嘈雜十倍,而且暗得跟烏雲一樣,只能從開著的門和兩扇小窗透進些許微光。全村的人擠在幾排長椅上,剩下的人貼著牆壁站成三排。嬰兒們嚎啕大哭,逼得婦人們只好將他們從背後拉到前面餵奶。小孩們嘰嘰喳喳,大人們則是趁機和朋友鄰居閒話家常,感覺就像一場盛大的派對,所有人一天不用到田裡幹活,而且還降下清爽的大雨。眾聲喧譁當中,我必須用吼的才能把數據報給希瑟聽見。

校舍裡簡直臭不可聞,幾百個沒有洗澡的汗臭身軀,混雜著永遠揮之不去的柴煙、香菸與香料味,而且暗得我必須用手電筒照進村民的嘴巴,幾乎和他們臉貼著臉,才能數出他們有幾顆牙。靠得這麼近自然讓人很不自在。村民們尷尬笑著張嘴給我看,那一口爛牙發出的臭氣薰天,害我不得不一直衝到門口鎮定自己,呼吸新鮮空氣,才沒有吐出來。早上才過一半,我又被口臭嗆了一次,轉頭一臉厭惡對希瑟說:「我受夠了。我再也不想檢查大人的智齒了。」

我之所以對智齒感興趣,是希望證明馬利成年人的臉和下顎夠大,可以讓第三大臼齒輕鬆長出。而這樣做其實另有目的,就是我認為學界對人類演化的觀點有所偏頗,將當代歐洲人的小臉視為「現代人類」的標準長相。一旦所有現代人類都被測量,尤其是西非人大而突出的下半臉和長全的智齒有數據佐證之後,關於化石紀錄的詮釋及「小臉」「現代人類」最早出現日期的爭論就可休矣。

根據我在馬諾布古的調查,這裡的都市成年人幾乎都有一嘴健康的好牙,四顆智齒不但長好長齊,而且咬合完美。馬利少有白糖,加上許多地方都有使用刷牙棒,使得蛀牙的人屈指可數。每天早上,你都能見到成年人嘴裡叼著刷牙棒走來走去。這種「刷牙棒」只用某些樹木的細枝做成,一端樹皮咬破,用來刷牙潔牙。化學分析顯示,這些細枝含有抗菌與防蛀成分。

然而,這類傳統潔牙智慧顯然沒有傳到梅瑞迪拉,我發現眼前全是嚴重得難以置信的牙齒磨損、蛀牙、齒根裸露與牙齦膿腫。這些牙齒毛病我都熟,因為我在研究史前美國原住民骨骼時就見過了,但從來沒有認真想過出現在活人嘴裡會是什麼模樣,也沒想過有著這些牙齒毛病的人要如何生活。現在我終於親眼見識到了,看上去一點也不美觀,也不好聞。「難怪這裡不流行接吻。」我苦中作樂地開起玩笑。「從現在開始,我只看小孩的牙齒。下一位!」

一名穿著脫線Levis牛仔褲的中年男人將一名哭著的小男孩推到我面前。我跪下來鼓勵他站到體重計上,發現他一條腿上纏著骯髒的繃帶。男孩抽抽噎噎,遲疑片刻才抬起一隻腳站了上去。「這小孩多大?」我問希瑟,她看了看出生證明說:「四歲。」這時男孩哭聲大了起來。

「他腿怎麼了?」我問男孩的父親。

「他因為單車出事受傷了。」他說。

我朝希瑟翻了翻白眼說:「讓我猜猜。他一定是沒穿長褲和鞋子坐在後擋板上,結果腿被絞進輪輻裡了。」穆薩將這句悄悄話譯成班巴拉語,男孩的父親點頭同意,顯然事情經過就是如此。

這類車禍經常發生,往往讓孩童的腿和腳嚴重受傷。鄉下的小孩很少穿衣服或鞋子,甚至完全赤裸。他們常坐在父親或哥哥騎的搖搖晃晃的單車後面,只要一不留意,腳或腿就會被卡到。單車的輪輻有時會讓小孩的兩腿非常悽慘。

男孩父親將他抱到我們用作書桌的桌上,溫柔解開骯髒的布條。最後幾層已經黏在一起,必須用扯的才能去掉,露出傷口。我只看了一眼就不得不撇開頭去,心裡既驚嚇又難過,感覺房間突然變熱,空氣無比凝重。

傷口很大,流著膿,包括整個腳踝和部分腳掌,深可見骨。整條小腿和腳掌都發著惡臭,又腫又脹,顯然被壞疽給攻占了。

「車禍是多久前發生的?」我問男孩的父親。

「大概五天前。」他回答。

「你們怎麼治療他的傷口?」

「我們就只是用布條幫他包紮起來。」

「你們為什麼不帶他去看醫生?」

「我們以為傷口會自己好起來。」他說完轉頭求助似地望著男孩的母親。

「你們必須立刻帶他去西卡索看醫生。」我解釋道。

「但醫藥費我們負擔不起。」男孩的父親躊躇道。

「萬一發生不幸,你們才真的負擔不起。」我氣急喊道,接著轉頭對穆薩說:「他聽不懂我在說什麼。麻煩你跟他解釋,要是男孩不立刻去看醫生,絕對會死於壞疽。雖然有可能來不及了,但我想應該還有救,男孩也許只會犧牲一條腿。」穆薩驚詫得瞪大眼睛,連他也不曉得男孩的傷這麼嚴重。男孩的父親聽了穆薩翻譯之後,整張臉垮了下來。

那男人跑去拿他小心藏好的鈔票與銅板,我用抗菌藥膏替男孩處理傷口,再用乾淨的紗布包紮,接著給他一顆孩童吃的阿斯匹靈咀嚼錠,想說聊勝於無。我得做點真的有用的事。我一碰那孩子,他就往後縮,但已經不再哭泣了。最後那對父子總算離開梅瑞迪拉村去看醫生。男孩顫巍巍坐在父親匆匆向鄰居借來的疲憊驢子上,父親垂頭喪氣快步跟在一旁,催驢子再快一點。

中午回組長家的合院吃飯,讓我又多知道了一點馬利鄉下對嬰兒哺育的看法,只不過是從他們批評我餵女兒的方式得知的。這回一樣有雞登場,一隻捨身好讓我們大快朵頤的雞。我一邊吃著,一邊伸手到盤中央扒了一塊沒有骨頭的雞肉,想都沒想就放在米蘭達和鄰座共用的碗裡,要她把肉吃了。

「妳為什麼要給她雞肉?」拜卡利問道。

「我想確定她有吃夠。」我回答:「她早餐粥吃得很少,因為她不喜歡小米。」

「但她還只是個孩子,不需要吃那麼好。妳辛苦了一早上,她什麼事也沒幹。再說她如果想吃,自己會動手。」他反駁道。

「我是很辛苦,」我同意他說的,「但她還在發育,發育中的孩子需要的食物比大人多得多。要是我不叫她吃,她可能會等我們回到巴馬科才開始討吃的。」拜卡利搖頭解釋:「在多貢,我們認為好東西給小孩吃是浪費。他們不懂得品嚐,也不會細細感受食物,而且沒有辛苦工作生產食物。等他們長大,有的是時間替自己生產好吃的東西。最好的食物應該給老人,因為他們離死不遠了。」

「呃,我讚賞你對老人的推崇與敬重,但就健康而論,你這樣做完全錯誤。小孩如果沒有小米或稻米吃,你要他們怎麼長大成為正常的成年人?」當然,許多孩子這樣吃還是不會長大,不是死於營養不良,就是被麻疹之類的疾病奪去了性命,而營養充足的小孩是不會被這些病擊垮的。研究發現,長期營養不良的孩童就算長大成人,長時間工作的能力還是會受損,工作時間比不上幼年沒有營養不良的成人。

關於孩童飲食,馬諾布古鎮民的主流看法是小孩想吃什麼、要吃多少和什麼時候吃是小孩自己的事,但大人通常有什麼都會給孩子吃什麼,包括肉類和醬裡的蔬菜。但在馬利南部鄉下,「好食物」是留給老人和成年人吃的,包括所有高蛋白質、高熱量食物,小孩幾乎完全只吃碳水化合物作為主食,淋上一點醬汁。我將自己的雞肉分給米蘭達,在他們眼中只覺得奇怪與不對勁,心想我竟然自己餓肚子,把好東西給孩子吃,糟蹋了食物。

村民對我行為舉止的反應,時常給我許多啟發,這次對話也不例外。我很想繼續聊,卻被一群湧上來的小孩打斷了。他們個個身上有傷,來找我急救。於是我匆匆把飯吃完,開始替他們治療,竭盡所能用肥皂、清水、抗菌藥膏及OK繃處理傷口。一名小男孩雙手摟著母親肩膀,兩腿張開趴在她背上。婦人放他下來,讓我看他屁股上的瘡口。

「出了什麼事?」我問她。

「他之前得瘧疾,所以我就給他打了一針鹽酸間苯二酚奎寧。現在他瘧疾好了,腿卻一碰就痛。」婦人說。

「但他走路沒問題?」我一邊問,一邊牽著男孩的手帶他前後走動,看那條腿是不是還聽使喚。

「當然,他走路很正常。」

「妳注射的針頭是從哪裡來的?」我抓著那孩子檢查他的瘡口,繼續問道。

「鄰居那邊。」婦人答道。

馬利和許多醫療匱乏的地區一樣,認為打針比服藥有效。醫師通常只會開處方箋,讓病人到藥房買藥,至於把藥注射到體內,就得靠病人自己想辦法了。這往往表示得付一筆小錢「向鄰居借針」。要是再多付一點,還能讓別人替你打針,不然你也可以自己動手。針頭或許每次使用前會用水洗,但顯然沒有消毒。重複使用可能導致注射部位輕微發炎,而這種現象並不少見。隨著愛滋開始在馬利流行,情況變得更加危急。儘管這種做法不夠衛生,卻可能比到診所讓醫師打針更好。我在馬諾布古的朋友艾尼耶絲就曾經親身經歷。

一九八二年雨季,艾尼耶絲帶她一歲大的女兒去了一趟婦幼健康中心,因為她女兒感染了嚴重的瘧疾。醫師替她女兒打了一針鹽酸間苯二酚奎寧。鹽酸間苯二酚奎寧是黏稠的油性氯喹混合物,對抗瘧疾的最強效藥物之一。其實口服氯喹錠可能就夠了,但打針感覺就是不一樣。

遺憾的是,這位在法國受訓的馬利醫師對人體結構了解有限。他沒有選擇將針打在臀部的脂肪和肌肉組織,或是大腿正面,而是打在大腿背面,直接刺進小女孩的坐骨神經。坐骨神經貫穿腿部,有一根手指寬,負責大腦和腿部肌肉的聯繫。坐骨神經被針一扎,小女孩的腿就瘸了。

一歲的她剛學會走路,這下又回復到在地上爬,拖著一條沒有反應的腿。但艾尼耶絲沒有放棄,每個月都帶女兒去卡蒂接受針灸治療,並且每天陪女兒練習,強化她的腿部肌肉。小女孩花了一年多,最後總算又能走路。這段經歷實在可怕,沒想到受害的不只她家。

瘸腿事件後幾個月,艾尼耶絲家隔壁的小男孩也感染了瘧疾。他母親必須替他決定,是要瘧疾還是要殘廢。這男孩之前得過幾次瘧疾都捱過來了,因此她感覺去找醫師可能會增加新的風險,讓孩子因為注射不當而瘸腿。她決定賭一把,將孩子留在家裡。結果她賭輸了。小男孩這回沒能熬過,喪失了性命。

隔天早上,恩騰科尼村民將男人用的神聖聚會所借給我們,當作測量場地。這個圓頂小屋直徑六公尺,中央一根巨大的柱子是用樹幹做的,支撐著茅草屋頂。由於它有兩個大門,因此光線充足,通風良好,又能遮擋暴風雨。

屋樑上掛了不少東西,兩扇門上方分別吊了一串牛骨與一串玉米穗軸,屋椽則是插了幾個男孩割禮玩具。這種木造玩具名叫叉鈴(sistrum),以樹枝為主體,串上葫蘆做的鋸齒圓盤,行完割禮的男孩會穿著特製的服裝,搖著叉鈴在村裡遊行。葫蘆圓盤會發出嘈雜的喀啦聲,提醒村民男孩來了。村民會送男孩小禮物,紀念他們完成割禮。我從來沒在一個地方見到這麼多叉鈴。

測量起初有些混亂,因為外頭的人看不到我們在做什麼,統統想擠進來。不過,村長很快就把問題解決了。測量進展飛快,男人、女人、小孩、男人、女人、小孩,一次一個家族,從其中一扇門進來,測量完後從另一扇門離開。屋外豔陽高照,小屋裡清爽怡人,米蘭達坐在一旁讀書,偶爾抬頭看一眼,但她實在對測量沒什麼興趣。

「媽,妳看!」上午過了一半,米蘭達忽然大喊:「天使來了!」天使是我們家用來稱呼唐氏症兒童的綽號。唐氏症小孩通常(但不是永遠!)都很窩心、開朗又溫柔,許多家裡有唐氏症孩子的父母都覺得他們是神賜的禮物,因此稱他們為天使。我轉頭順著米蘭達的目光望去,只見一個小女孩跟著一大家族的一群小孩走進屋裡。她腦袋小小圓圓的,有著典型的唐氏症五官,鳳眼、內眥贅皮、小扁鼻和小耳朵,絕對是唐氏症沒錯。她的名字叫艾比,跟彼得一樣四歲左右。

我跪在小女孩面前。「哈囉,小可愛。」我用英語說:「我可以抱妳嗎?」我張開雙臂,小女孩主動走到我懷裡,給了我大大的擁抱。

我抬頭看她母親。「妳有發現這孩子跟其他孩子『不一樣』嗎?」我小心翼翼斟酌問道。

「那個,她不會講話。」小女孩的母親語氣遲疑,轉頭尋求丈夫附和。「沒錯。」她丈夫接口道:「她一個字也沒說過。」

「但她一直很健康?」我問。

「對。」小女孩的父親答道:「除了不講話,她就跟其他小孩一樣。她總是很開心,從來不會哭。我們知道她耳朵沒問題,因為我們叫她做什麼,她都會照做。妳為什麼對她這麼感興趣?」

「因為我知道她是怎麼回事,我兒子就像她這樣。」我興奮地從手提袋裡拿出彼得的相片給他們看,但他們看不出像在哪裡。膚色差異蓋過了五官的相似。不過話說回來,馬利人覺得白人都長得一個樣,而唐氏症小孩也不是真的都長得一樣。他們只是「以同一種方式不一樣」,長相還是更像自己的父母與手足。

(本文為《跳舞骷髏:關於成長、死亡,母親和她們的孩子的民族誌》部分書摘)

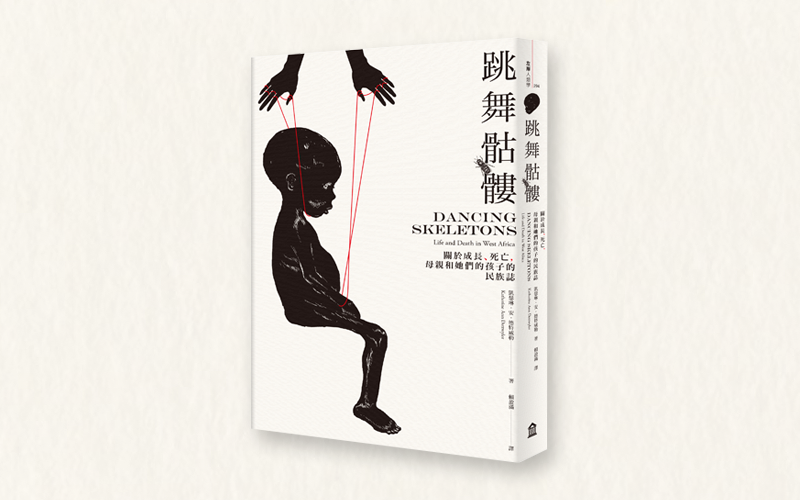

書籍資訊

書名:《跳舞骷髏:關於成長、死亡,母親和她們的孩子的民族誌》 Dancing Skeletons: Life and Death in West Africa

作者:Katherine Ann Dettwyler

出版:左岸文化

日期:2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案