「他們不是怕你,是怕你所代表的東西……你代表了自由。」

「自由他媽的怎麼了?那正是最重要的事情不是嗎?」

「談論它和實現它是兩回事……見到一個真正自由的個體,只會讓他們害怕。」

「不,這不會令他們害怕。」

「沒錯,只會讓他們變得危險。」

──《逍遙騎士》(Easy Rider,1969)

2019年8月,美國演員彼德‧方達(Peter Fonda)逝世,享壽79歲。五十年前的「逍遙騎士」們,繼丹尼斯‧霍柏(Dennis Hopper)於2010年離開我們後再少一人,如今只剩戲中半途加入的傑克‧尼克遜(Jack Nicholson)尚在人世了。

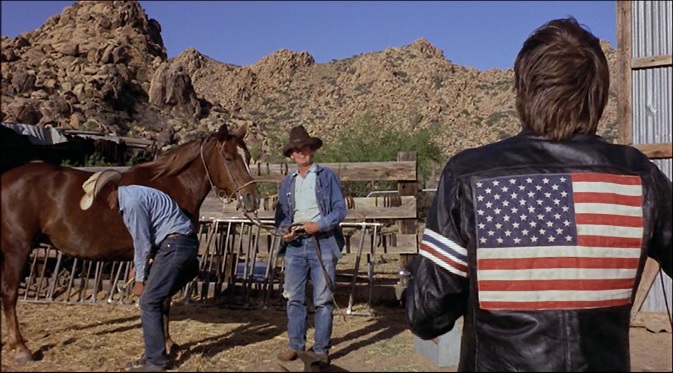

時間回到五十年前,方達有了《逍遙騎士》的故事概念,找來好友霍柏一同撰寫劇本,後又請到泰瑞‧索恩(Terry Southern)聯合編劇,欲將之搬上大銀幕。最終,方達擔任製片、霍柏擔任導演,兩人也同時飾演片中要角,他們以四十萬美元不到的極低成本拍攝該片,卻奪下了美國國內票房四千一百萬美元的佳績,名列該年度第三,後於1998年因其「文化、歷史、美學上的重要意義」,為美國電影學會(American Film Institute)收進「AFI百年百大電影」之中。進入美國西南部廣袤無垠的美景,兩名哈雷騎士駛過一段又一段的公路,走過最後的嬉皮生活和排斥他們的小鎮,遇見了一些人和一些事。出現在六〇年代末期的時間點,整部電影就像是一次存在主義式的詰問,惶然追尋,終不復見。

在這趟公路旅行接近尾聲之際,巴布‧狄倫(Bob Dylan)的歌曲由羅傑‧麥昆(Roger McGuinn)吟誦出聲,長達七分半鐘的原曲雖未完整放入片中,但聰明的導演自然沒有漏掉最著名的一句歌詞──「He not busy being born is busy dying」(不是忙於活著的人,就是忙於死去),掄起銳利的長矛戳進每顆為生活傷感的心臟。那是劇中人自我宣告失敗的隔日,魔幻時刻的陽光仍舊灑落沿途風景,兩位逍遙騎士繼續上路,詞句和樂章在此際反覆流瀉而出,為這個惆悵的故事寫下註腳之際,也在戲外形成一個回望時代的縮影,並且悄然來到終點。

Temptation page flies out the door

You follow, find yourself at war

Watch waterfalls of pity roar

You feel to moan but unlike before

You discover that you just be one more person crying

So don’t you fear if you hear

A foreign sound to your ear

It's alright, Ma. I'm only sighing

這首〈It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding)〉(老媽,沒關係(我只是在流血))由狄倫寫於1964年,繁複卻精準的意象譜出一個時代的社會觀察,犀利地嵌入一代人的心坎。這段時期的狄倫宛如一個先知者,走在整個時代最尖端:拋下早先樹立的抗議歌手標籤,自1965年的新港民謠音樂節(Newport Folk Festival)起,他會在唱完上半場的民謠歌曲後將吉他插上電,唱起當時仍被認為是「膚淺、頭腦簡單」的搖滾樂。這個現在看來再平常不過的舉動,在彼時不斷招來觀眾噓聲,但是狄倫依然故我,鐵了心朝向一個所有人都還未預見的地方走去,而後世人們才逐漸跟上。在1966年下半那場嚴重的摩托車意外發生、使其得以消失於公眾視野之前,狄倫幾乎是以自毀的方式展開他馬不停蹄的巡演,接受人們的嚴厲審判,一如整個六零年代下半的狂暴與不安。

那是個怎樣的年代呢?以歷史的後見之明看來,那的確是個動盪不勘的時期。曾經充滿希望的允諾都失效了,面對解決不了的問題,人們眼眸裡的純真不再:黑人運動告別了1964年的「自由之夏」(Freedom Summer),走向和平與激進越發分化的兩極;反戰、反文化的聲浪高漲之際,嬉皮文化於1967年的「愛之夏」(Summer of Love)來到革命高潮,然後就此消失;兩年後象徵愛與和平的胡士托(Woodstock)再起,卻同樣複製了失敗。資本主義觸角不斷延伸的後果是,再也無人能逃過社會體系的收編,媒體帶來的群聚效應則讓理想迅速幻滅,另有戰爭的焦慮無孔不入。同時間的整個世界都在震動,1968年法國學運所拋擲的石塊,也擊碎了歐洲的堡壘,遙遠彼方的中國,無產階級文化大革命正如火如荼上演。國族陷入激情之時,結局卻大多走向反動──進入七零年代,美國迎來代表了所謂「沉默大多數」的總統理察‧尼克森(Richard Nixon),回歸保守。

所有曾經令人全然相信的一切,現在都開始動搖了,它們此起彼落地坦承「這裡不是真的烏托邦」,留待眾人在混亂中重新尋找自我,有的高喊著選邊站,有的乾脆遠離塵囂。而這個矛盾的社會景況,也成了藝術蓬勃發展的溫床,此時的好萊塢電影即迸發出許多迥異的新作,極大程度地映射了當下的社會氛圍,即使劇中的故事發生在過去。其中帶有明顯反叛精神,又能擄獲觀眾的代表作,正是1967年的《我倆沒有明天》(Bonnie and Clyde)與《畢業生》(The Graduate)。出現在嬉皮文化的高潮時刻,前者以挑釁的作者風格挑戰舊時的好萊塢電影,其革命性具有多重意義;後者幽默地講述一個敏感題材,也直接反映了青年文化的徬徨與不知所措。最重要的是,戰後的世代如今長大成人,他們發現自己活在一個巨大的奇觀之中無以為繼,這兩部片對這份隨之而來的躁動、自由與反叛予以回應,當時的觀眾或許正是為銀幕上那些「畫外的物事」切身共感,因而相繼步入戲院。它們的影響力之大,甚至讓後來的好萊塢進行相關產業生態的典範轉移。

While preachers preach of evil fates

Teachers teach that knowledge weights

Can lead to hundred-dollar plates

Goodness hides behind its gates

But even the president of the United States

Sometimes must have to stand naked

Although the rules of the road have been lodged

It’s only people’s games that you got to dodge

And it’s alright, Ma I can make it

出現在六〇年代末的《逍遙騎士》也是這樣的電影,甚至在形式上要走的更遠。當時霍柏與方達已不是第一次合作,他們決定延續前幾部作品的角色原型,在現代西部片的風格之中,實現「兩位遊歷美國的騎士,最終被粗人所殺」的故事構想。帶著整個劇組上路,在幾乎沒有確切劇本,並充滿即興演出的情況下完成拍攝,以類似紀錄片的手法捕捉這趟旅程,後期更加入了跳接、打碎時序的快速交錯剪輯等手法,讓敘事性本就偏低的劇情,更加近似於迷幻藥物的體驗,從而要求觀眾跳脫出敘事,不再只從故事的層面觀看電影。

在配樂的選擇上,霍柏匯集了眾多迷幻、民謠、鄉村和硬式搖滾樂的名家之作,也為此付出不少版權費。許多音樂處理為MV式的段落,同樣的手法雖近似於《畢業生》,但與其說推進劇情,卻有更多成分是在藉由詞曲傳遞劇中人的心境與氛圍。開場戲的毒品交易與其後的騎士上路,選用了荒原狼樂團(Steppenwolf)的〈賣藥佬〉(The Pusher)與〈天生狂野〉(Born to be Wild),後者直接高唱著用自己的方式上路,「像是個真正的自然之子/我們生來狂野」(Like a true natural’s child, we were born to be wild);經過農場與嬉皮聚落之後,飛鳥樂團(The Byrds)充滿自然景觀意象的〈生來不服從〉(Wasn’t Born to Follow)兩次出現,一方面呈現了不同生活形態的處境,一方面又藉著和樂的戲水畫面,再次召喚某種已然遠去的良善和純真;當主角們與傑克‧尼克遜飾演的喬治‧漢森(George Hanson)相識而後踏上旅途(這位酗酒且行為瘋癲的角色,卻是代表文明的律師),他們在吸食大麻並暢談陰謀論的隔日,行車畫面搭配的正是「吉他之神」吉米‧罕醉克斯(Jimi Hendrix)的〈如果6是9〉(If 6 Was 9),酷炫的吉他聲宣示著「如果所有嬉皮都剪去長髮/我也不介意/因為我有我的天地」(Dig, cause I got my own world to live through)。

接著他們走進保守的小鎮,餐廳裡的男人們簡直是以一種大老粗(Redneck)的模樣出現,對著主角一行人的外型進行譏諷,這份惡意也為電影最後的悲劇埋下伏筆(諷刺的是,鎮上的女孩們對這群重機騎士顯然要有興趣的多)。就在那天夜晚,找不到旅館的三人露宿野外,也有了本文開頭引用的那段意義深遠的談話。這幾句對白宛如一記重槌,敲醒觀眾再次思考被電影敘事所掩蓋的問題:被戲稱為「美國隊長」(Captain America)的懷亞特(Wyatt)和嬉皮打扮的比利(Billy),一個憂鬱一個快樂,他們究竟是誰?來自哪裡?代表了什麼?劇中只表示他們要趕去新奧爾良參加四月齋(Mardi Gras),卻並未透露更多。這是某種近似於肯‧克西(Ken Kesey)與他的「快樂的惡作劇者」(Merry Pranksters)的另類致敬嗎?或者在精神已然疲乏的時代,他們不過是剩下幾位想抓住六零年代尾巴的反叛者?無論如何,性、毒品和搖滾在文化史上幾乎從來都密不可分,電影試圖全景式地展現這樣的生活型態,而社會大眾對他們所懷揣的那份無以名狀的惡意,也透過漢森之口得到解答。

對生活,他們貌似只以享樂,無牽無掛,又或者如同片尾那場先鋒實驗的迷幻體驗,在墓園裡抱著石像痛哭。他們是相信美國與自由價值的人,也是社會上閃避所謂「遊戲規則」的少數人,而這個時而偉大、時而卑鄙的國家,就在此道裂口變得無力回應。他們用盡方法逃避社會規範的責任,卻仍得直面生存本身的痛苦,只好上路尋找、追求自由,親身實踐一種想像的可能,因此仍帶有的一絲真誠與直率,更讓那些外表道貌岸然、卻在夜裡摸黑偷襲的人顯得虛偽噁心。這足以使人相信,曾有那麼一刻,真理似乎站在他們那一邊。

A question in your nerves is lit

Yet you know there is no answer fit

To satisfy, insure you not to quit

To keep it in your mind and not forget

That it is not he or she or them or it

That you belong to

Although the masters make the rules

For the wise men and the fools

I got nothing, Ma, to live up to

所以,當狄倫唱著「即使那些大師替聰明人和愚人都訂立了規則,我卻仍然無以為生」,這些幾近頡頏的反思仍然適用於任何時代,正因為答案總是飄蕩在風中,實際上也代表了它無所不在。貼著美國標籤的《逍遙騎士》既是一個時代的象徵,當然也給出了這個時代所能給出的回答:最終,快樂的人說著我們成功了,憂鬱的人卻說:「我們搞砸了。」快樂的人想了想,也沉默不語。

財富與藥物都沒有帶來超脫,頂多只是暫時麻痺,抗拒物質誘惑的年代,沒想到精神性也無處安放。上一代人說「永遠年輕,永遠熱淚盈眶」,這一代人為了反抗更大的墮落持續在路上,結果突如其來的死亡竟也像是另一種解脫,這一點才真正令人感到悲傷。因為他們的旅程一開始就不可能會有好結果,注定到不了新的烏托邦,也回不去舊時的生活,一直有效運作的美國傳統西部神話,就此在自我質疑之中宣告崩塌,曾經維繫的表象現在變得可笑──如果不能站在歷史性的社會觀察角度,就很難深入理解《逍遙騎士》之於美國的這層意義。

再次回顧六〇年代,肯‧克西在那場迷幻之旅幾近尾聲處,曾經自述一個小啟發:他盯著路牌上的「小心熊出沒」(Beware of the bear),忽然意識到過去這個牌子在告訴人們「注意」熊的出現」,而現在卻意味著「小心」熊的出現——兩者背後揭示著根本意義上的不同,以往人們看待世界的方式在當代已然轉變,並且再也不會回來。那項遠去的物事,有時被稱為純真,有時被稱為其他名字,或者有太多人終其一生也沒搞懂那究竟是什麼,但這個令人哀傷的事實已成定局,矛盾地在每一代人身上發生。

不過,狄倫早已預見了。呼應到漢森的「自由說」,這首歌的最後是這麼唱的:「若我的夢想人人可見/他們大概會送我上斷頭台/但沒關係,老媽,這正是生活和生活本身」(And if my thought-dreams could be seen, they’d probably put my head in a guillotine. But it’s alright, Ma, it’s life, and life only)。

電影資訊

《逍遙騎士》(Easy Rider)-Dennis Hopper,1969

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案