我生長在這樣的時代,痛恨這樣的時代,

卻也無法改變這個時代。

文|中上健次

譯|吳季倫

〈火宅〉

那一晚,男人不在家。遠處發生火災了。「人家想看!人家想看!」吵著要看熱鬧的大妹挨了媽媽一頓揍。挨揍的大妹沒哭,反倒是二妹猶如被脾氣暴躁的媽媽狠狠打了屁股和後背似地放聲大哭,像是疼得不得了。外婆抱著安撫,仍舊哭個不停。舅舅噴著滿嘴酒氣連聲哄慰「乖乖別哭了」,依然勸不住。媽媽頓時暴怒,「這孩子真是的,自己又沒挨揍,哭什麼!」挺著大肚子的媽媽很難受,直喘著粗氣,從外婆懷裡抱出二妹嚇唬說:「再哭的話,虎姑婆要出來找壞小孩嘍。」二妹還是抽抽噎噎的。

「志代,過來哥哥這邊。」哥哥開口說。二妹邊哭邊爬進哥哥的被窩裡。三妹早就睡著了。二妹把棉被拉高到頭頂,整個人蒙得嚴嚴實實的,彷彿方才挨打的後背和屁股總算不疼了。媽媽喊她,「志代,去媽媽那邊睡。」二妹乖順地照做了。「人家也要!」大妹嚷著。「這孩子老是這樣!」媽媽向與舅舅坐著對酌的外婆抱怨,「都已經這麼大了。」

「還是小寶寶哪。」外婆笑著看大妹鑽進媽媽的被窩裡。

哥哥爬起來了。媽媽不讓他出門,但哥哥沒聽勸,逕自出去了。

失火的地方是八橋那家鬥雞場。主屋已經燒光了。眼看著赤紅的火光漸漸轉為金黃。男人,就在那裡。男人一認出哥哥,便對他說:「小兄弟,火在燒、火在燒!這可是鬥雞的怨火喔。不管看多少次,火這玩意真是百看不厭哩。你瞧,坍下來啦、坍下來啦!」男人附在哥哥耳畔,繼續說了這句話,「最好全都燒光光。」男人的話音方落,火焰旋即從主屋正中央直衝天際。「火好大、火好大!」哥哥急急嚷著。那一刻,哥哥究竟抱著什麼樣的心情看著這場火呢?火是男人放的。毋庸置疑。如同之前妓院那一帶的祝融之災是男人與上田秀帶了哥哥去幫忙,三人一起放的火,今天這場火也是男人點燃的。確實是男人幹的。火星劈劈啪啪迸落下來。消防隊正奮力澆水,大概已經無力回天了。「讓開讓開!」有個聲音要人群讓出一條路,一匹馬被牽了出來。馬兒拚命掙扎,幾乎要把韁繩甩開了。黝黑身軀上結實的肌肉不斷隆起。火舌蔓延到屋頂上了。也許是在風的吹搧之下,火舌時而竄冒,時而縮隱,旋又匍匐探出身影。

「真有意思呀。一旦著火了,接下來就什麼都沒有了。」男人說道。八橋這間房子的後方是一座山,隔壁是一棟杉皮屋頂的宅邸。每當火星濺向那棟宅邸時,圍觀群眾必定發出一陣驚呼。一群男人往杉皮屋頂和木板牆壁上不斷潑水。在火光的映照下,可以看見熱氣蒸冒而出。「就算是豪門大院,畢竟是木頭蓋的房屋,紙糊的窗門。小兄弟,你說是不是啊?」男人對哥哥說道。「熊熊大火燒個不停呀!」哥哥看了男人一眼。八橋房子的住民在群眾後方大叫:「馬兒逃走啦!」群眾頓時議論紛紛。男人彷彿突然回過神來,湊向哥哥耳邊,吹著氣說道:「我說小兄弟,該回去你媽那邊了。」

「為啥啊!」哥哥的聲音很不高興。「不為啥,要是讓你媽知道你又和我一起去了什麼地方,小兄弟肯定會挨罵啊。快回去媽媽家,小心火燭,睡個好覺。等明天一早醒來,就會看到我牽一頭強壯的紅牛回來了,像變魔術一樣!」這話聽得哥哥不禁皺起眉頭。火焰再度高高噴發,映出了哥哥和男人的臉。

一串紅的花朵隨風搖曳,有時如鞠躬般向前倒,旋即挺起。旁邊擺著家裡女人春天買來的盆栽,預備等一串紅凋謝之後換栽的西洋櫻草。葉子看起來粗糙硬挺,與一種常可在山邊或空地摘來餵山羊吃的羊蹄菜很相像。一串紅的花朵又彎下腰來,與羊蹄菜的葉子緊緊相偎了。凝視著這些隨風擺盪的花草,令他倍感痛苦。花也好草也好,全都活得俯仰無愧,理直氣壯,我卻比草還不如。他喃喃自語,走向流理台,喝了水。那男人的事,在喝酒的時候可以完全拋到腦後,為何一回到家就立刻浮現眼前呢?難道除了現在那位爸爸以外,我也承認那男人是自己的另一個父親了?不,絕非如此。承認我是這個家的孩子的人有媽媽、哥哥、三個姊姊,還有現在的爸爸。爸爸在我中學畢業時,在戶籍上將我登記為親生子;至於那個男人,對我而言又算什麼呢?生物學上的父親嗎?未免太狂妄自大了,簡直笑掉我的大牙!然而,那男人卻是帶我來到這個世上的其中一人;不對,應該說是讓委身於其的媽媽懷上我的那一滴精液的提供者。就算那是事實好了,可是,那件事實又有什麼意義呢?我連一天都不曾和那男人住在一起,連一次都不曾被那男人攔腰抱住,連一回都不曾讓那男人搓撫頭頂,那男人只是站得遠遠地看著我而已。媽媽不許他接近。身為媽媽兒子的我同樣不許他接近。那男人出獄的第一件事就是來找媽媽,發誓自己會改過自新,懇求再給一次機會。媽媽拒絕了。那男人退而求其次,想帶走我,帶走自己的第一個孩子,更何況是個男孩子。據說我對男人講了這段像是媽媽平時諄諄教誨的話:「你連一天都沒養過我,不是我爸爸!」男人一聽,垂頭喪氣地轉身離開了。假如是小猴子或是狗崽子,也就罷了;甚至是吃著結實纍纍的香蕉和芋頭、天天玩樂度日的土著小孩,也就罷了……。忽然間,他的想法愈來愈古怪——反正本來就是土著啊!任憑自己絞盡腦汁,也始終無法改變那男人以及現在的爸爸同樣存在的事實。騎摩托車高速撞上砍伐後殘餘樹根的這種死法,簡直再適合那男人不過了。對那男人而言,除了目前已有一個女兒與兩個兒子的堂堂正正的親子關係,亦即自己承認是親生子、孩子也承認自己是親生父的三個孩子之外,與此同時,還有另一段不知該如何定名的關係中的另一個與自己長相神似、體格神似的壯碩男子,竟能在遙遠的彼方同步感覺到自己即將猶如枯草般悄然嚥下最後一口氣,應該可以說是夙願以償吧。不,也許那男人的夙願並非如此,而是殷殷企盼他能夠來到自己的面前,如同浪花小調和說書故事裡頭的情節,上演一場隱藏多年的父子相認大戲——孩子一見到頭部胸部紮滿繃帶的男人,頓時一股該說是思念抑或親情的情感促使這個不是猴子不是小狗不是野獸,而是早晨四條中午兩條腿晚上三條腿的人類全身滾滾熱血充盈五體,對著這個奄奄一息的男人喊一聲「爸爸」。淚水湧出,胸口一窒。不知道想過多少次了,好想見面,見到面之後住在一起生活。從小就天天盼望可以過著隨口互喚爸爸、兒子的生活,如果能夠那樣不曉得該有多好。心中當然也有不少怨恨。就算當初真是我親口說出你不是我爸爸、我也不是你兒子的那番話,畢竟那時只有三歲呀!這不就等於多年來一直要求一個三歲小孩為自己說過的話負起責任嗎?唉,把我帶到世上的男人就快死了。爸爸!我的爸爸,我的親生父親!淚水盈眶,淌了下來。真的快要死掉了嗎?你即將去另一個世界了嗎?二十四歲的哥哥在我十二歲那年自縊身亡了。外婆也死了。舅舅也死了。親愛的家人一個接著一個死了。明知如此,你這就要走了嗎?

他站起來,推開了木板覆材上留有磨損痕跡的門扉。首先到洗臉台喝了水,接著小便。走下樓梯的小腳步聲傳來。小女兒穿著外出服,兩手捧著自己的棉被和枕頭下樓了。平時若是少了這兩樣東西,就算用盡各種方法也沒辦法把小女兒哄睡。女兒找到了坐在沙發上的他,笑著大喊:「爸爸!爸爸!」撲了過去。睡在樓上的女人喚了聲:「窩具!」那是他們一家人叫小女兒時的暱稱,來自小女兒咬字不清地嚷著「我要出去」時的縮詞。女兒彷彿沒聽見女人的呼喚,仍然趴在他的腿上一股勁地喊著:「爸爸!爸爸!」他將女兒抱了起來,撫著那頭捲曲的細柔髮絲。過了一會兒,女兒嚷嚷起:「鼻要!鼻要!」並推開他的手,滑落下去,踩得地板咚咚作響一路跑到流理台,學著常站在廚房裡的家裡女人和她媽媽的樣子,舉起小手拍打著不鏽鋼流理台,直嚷著:「水水!水水!」他站起身,走向流理台,拿起印有女孩圖案的杯子接了水。女兒大叫:「鼻要!鼻要!」並用力揮開了他遞過去的杯子。杯裡的水灑了出來。「水水!水水!」女兒還是一直重複這個詞。他換成另一只印有小鹿圖案的杯子接了水。這回女兒乖巧地端過去了。

他讀圖畫故事書給女兒聽。兩人反覆看了又看嚕嚕米目送白鴿飛上天空的那一段,還模仿了鴿子拍翅的啪啪聲,以及鳴叫的咕咕聲。他抱著女兒,摸著她的頭。由於手夠大,足以將女兒的頭全部覆進掌心裡。天空湛藍。白鴿依依不捨地俯瞰著畫在地面草叢裡那個微小身影的嚕嚕米。「嚕嚕米再見,鴿子再見,我們下次再見喔」這段印在圖畫故事書上的鉛字,彷彿化為聲音,在他耳畔低語。他聽見了鴿子展翅飛翔的聲響。你到底要飛去什麼地方呢?他凝視那隻白得炫目的鴿子詢問。你會來到這遙遠的東京嗎?

他看著女兒。昨晚的事太不真實了。真希望有人來救他。多麼希望有人能把他從這裡、從他眼前所見的這一切,拯救出去——我希望自己是個坦率溫順的男人,既不想殺任何人也不想被任何人殺,既不想打傷任何人也不想被任何人打傷,只希望自己是個和藹的人,是個好人。女兒就抱在他的懷裡。一伸手摸摸她的小肚子就咯咯發笑。女兒的小肚子圓滾滾又硬邦邦的,幾乎讓人懷疑裡面究竟塞著什麼東西。

女人下樓了。臉孔變形,面頰腫起一大塊暗紅的瘀傷。女人進了廁所,在裡面待了很久,走出來後開口說的第一句話是:「離婚吧。」女人坐了下來,繼續說:「我爸媽都上了年紀,讓他們親眼目睹自己的女兒被打得半死,簡直和在地獄沒兩樣。你喝醉了,不知道自己在做什麼,但是我們沒喝酒,全都很清醒。你一旦發起酒瘋,誰都阻止不了。忘了那是多久以前,有一次聚餐後回來發酒瘋了,也許你自己記不得了,可是你確實把那個前來攔阻的男人平舉起來用力一摔,根本存心殺死對方!你一喝醉就變成了魔鬼。平常雖是個急性子,但至少很體貼。當初買下這個家的時候,我爸媽就很擔心這件事。」

「那是因為我聽到那傢伙快要死掉的消息,昨晚才會變成那樣。」

「什麼叫做那傢伙?那只是無聊的藉口,跟我一點關係都沒有,我不想聽!你完全不記得自己昨天晚上做過什麼事了。因為爸媽早上起床後全都打掃乾淨了。椅子摔壞了,冰箱扳倒了,水晶燈的碎片滿地都是。你也該想想爸媽看了是什麼心情!」女人哭了出來,「這不就是地獄嗎?這不就是你打造出來的地獄嗎?」

「這樣啊,那就離婚吧。」他說。「不過呢,到時候我會把妳和妳爸媽還有兩個小孩統統宰掉。」女兒坐在他膝上看圖畫故事書,他說完這段話,摸了摸女兒的頭,接著說:「我不是開玩笑。既然失去了一切,區區這種事當然做得出來。我絕不是那種厚著臉皮夾尾巴逃走的人!」女人止住哭聲,直視著他問說:「為什麼沒有任何理由竟能做得出那種事呢?」「理由?那種玩意等宰了以後再想就行啦!」他頂了回去,「看要一百個還是一千個理由都掰得出來!」

「好啊,動手啊,敢殺的話就殺吧!這樣你就心滿意足了吧?」

「沒錯,到時候會拿斧頭把你們的頭一顆顆砍下來。我可不是那個只會嘴上逞強卻光說不練的傢伙!」

「你是指爸爸吧?」女人沉下臉來,「你沒資格批評他!」

「隨妳怎麼講都好,反正我說會動手就會動手。妳就是滿口大道理,所以才會被我揍。」他把女兒從膝上抱下來,女兒生氣了,於是又抱上來摸摸頭。

「男人打女人,根本是人渣嘛。」女人忽然低聲嘀咕,「再也受不了了,每次你一喝醉,我就要遭殃。挨打的人痛得睡不著,只能抱著孩子哭一整夜,打人的人卻拚命灌酒發酒瘋,然後躺成大字形呼呼大睡。看到你睡得一臉香甜,我真恨不得拿把菜刀刺進去。在你眼裡,我到底算什麼?拳擊選手用來練習的沙包?還是可以又踩又踢的動物?在你眼裡,我到底算什麼呀?不曉得你昨天晚上和公司同事發生了什麼事,一進門,二話不說就打我踢我。你還記得自己說過哪句話之後就開始發酒瘋嗎?」女人問他,他搖搖頭。「你看,你根本不記得,卻拿一件連自己都不記得的事當作發酒瘋的藉口。一開始你指責我說過你的那個爸爸是野小子,瘋狂打我,後來又嚷著是野小子、那個爸爸就是野小子,我不肯承認說過那種話,結果你又繼續發酒瘋了。」

「那傢伙,」他盯著女人的臉一字一句說,「不是爸爸。」

「你說的話和做的事,全都沒有半點道理!我已經累了,受夠了。我還活著,我爸媽也還活著。這個世界並不是只繞著你一個人旋轉的。我有屬於我的世界,孩子的外公外婆也有屬於他們自己的世界。孩子們一天天長大,諾妮都已經懂事了,只要聽到外婆告訴她今天要去村川那邊就明白是怎麼回事,乖乖拿出自己的洋裝,請外婆幫她穿上。平常讓她做不情願的事總會又哭又鬧的,可是遇上這種時候她卻聽話得很。」他不禁低聲抱怨:「居然沒站在爸爸這邊。」「諾妮心裡明白,自己的爸爸又發酒瘋了。扔出整台冰箱,打碎水晶燈,都是爸爸做的。我受夠了,真的累了!」

「好啊好啊,」他說,「趕快和那種壞傢伙分手才好。分手以後,就跟我在一起吧!」

「我累了。我也曉得你不是那種壞人,可是偏偏一喝得爛醉,就像火山爆發一樣。你把其他人都看成蛆虫吧?你覺得只有自己是世界上獨一無二的人吧?但是,我和你到底有什麼地方不一樣呢?說啊?你說啊?你倒是說說看男人憑什麼可以蹬女人踢女人啊?」

「都怪那傢伙不好,誰讓他力氣那麼大。錯就錯在不該讓那種傢伙黃湯下肚。」

「知道的話就別喝!為什麼非要喝到發酒瘋不可呢?」女人霍然起身,把女兒從他懷裡抱走。女兒掙扎著不肯,死命抱緊他的膝頭。「你想想孩子們外公外婆的心情。一個從小細心呵護長大,連拍頭都捨不得的寶貝女兒,竟然眼睜睜看著她被打!原以為可以過著含飴弄孫的幸福生活,沒想到一個好好的家卻被摧毀成殘破不堪。沒錯,房屋貸款和頭期款的借款都是一人一半,也許你不這麼認為,但這個屋子畢竟是外公外婆活到那把年紀才終於擁有了自己的家,結果被你搞成了這副德性,你根本不是人,是惡魔!」

「是野小子。」

「你根本是惡魔,沒血沒淚,披著人皮的惡魔!我們不是魔鬼,而是人!」

(本文為《岬:中上健次芥川獎小說傑作選》部分書摘)

書籍資訊

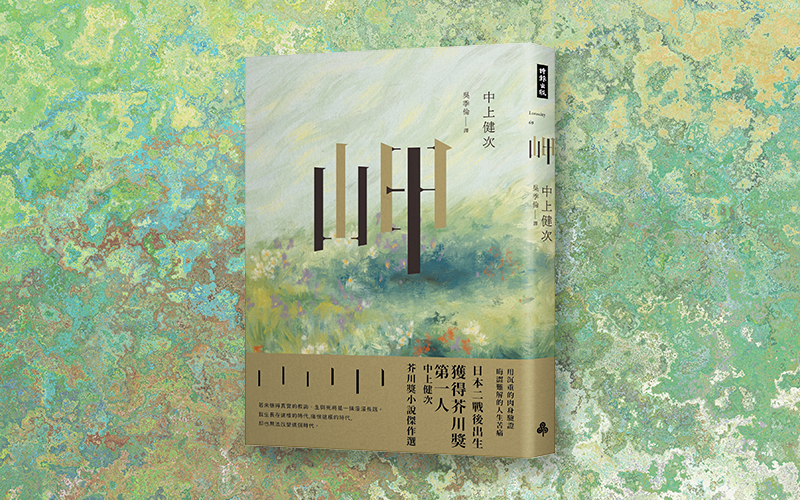

書名:《岬:中上健次芥川獎小說傑作選》

作者: 中上健次

出版:時報出版日期:2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案