Uyongu Yatauyungana、矢多一生、高一生(1908-1954),鄒族人,曾任阿里山鄉鄉長,因白色恐怖遭到槍決。他曾經擁有三個名字,分別代表不同的族群認同與哀愁。他的兒子高英傑(Yavai Yatauyungana)在《拉拉庫斯回憶:我的父親高一生與那段歲月》的書中提到,他的父親曾在夜晚,掛在樹上扮成蝙蝠的模樣:臺灣人不是很像蝙蝠嗎?荷蘭人來就變成荷蘭人;明鄭來就又變成了明鄭人;清國來就改成清國人;日本人來,不得不做日本人;現在嘛,又要成為支那人了!

1936年,台中後火車站,靠近台灣人聚落的地方,有一座偉冠全台的劇場落成了。這座劇場有三層樓高,座位高達680席,可供戲劇表演及放映電影等用途,內部還有食堂、喫茶館及咖啡店等「摩登」設施,當時文人張麗俊稱:「其規模之宏壯華麗與東京寶塚無二。」──這座劇場就是台中吳家,吳子瑜所興建的「天外天劇場」。在當時是全台灣最華麗的舞台空間,也是屬於台灣人的表演娛樂場所。

但2020年,台中市文化局進行文資審議,認定天外天劇場不具古蹟及文資價值,劇場隨時都可能被拆除。

你以為是在講台語電影,其實是在講台灣人文化理想的破滅

那些殖民的痕跡,褪去了嗎?其實沒有。2020年,我們當代人還在「認同與記憶」裡掙扎搏鬥。今天我們評析的新書《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》,就是這樣的故事,一如蝙蝠、亦如天外天──

「咱本島人上可憐,連鞭(liâm-mi,一下子)日本人,連鞭(一下子)中國人:眾人吃,眾人騎,沒人疼。」(1989,侯孝賢導演《悲情城市》)

本書以《悲情城市》這句陳松勇的台詞,開啟了台語電影百年哀史。

日本時代,台灣島內開始進入「摩登時代」,許多時髦的新事物傳進台灣社會,包括電影。在日本殖民統治之下,台灣人一直夢想著「要拍自己的有聲電影」,但直至戰爭結束,都還只是一場夢。

到了戰後,很多台灣導演及製片躍躍欲試,想拍出非官方的「本土電影」,1956年《薛平貴與王寶釧》,由麥寮拱樂社的創辦人陳澄三擔任製片,以及台灣第一位到東京學電影的何基明擔任導演,上映後造成全島大轟動,上映後第二天創下單日觀影人次達12,235的驚人數字。也因為這部電影,開啟了台語電影的十三年黃金歲月。

但因為底片進口不易,所以電影人都是勒緊褲帶,想辦法在有限的資源條件下拍片。不久之後,教育部底下的電影事業輔導委員會,開放香港等海外片商,可以用免稅的方式進口底片。這樣突然開出的「後門」,讓台灣電影人找到一線生機,開始用與香港片商「合作」的方式進口底片,帶動台語電影的第一波高峰。台灣文化人林摶秋甚至在1957年成立「玉峯影業」,創辦「湖山製片廠」,網羅當時台灣文藝界第一流人才來培訓演員,例如張文環、呂泉生、郭芝苑及李彩娥(石井漠的學生,教舞蹈)等人。雄心壯志,就是要打造第一波「台灣的文藝復興」,以及「台灣的好萊塢」:

「我就毋相信講臺灣人佇臺灣拍臺語片,臺語片袂興起來。」(1958年7月7日,湖山製片廠落成,林摶秋致詞)

這一番話多麼震撼人心,但是非常可惜,雖然我們有這麼多優秀的文化人,卻也有個「遷占者政權」的國民黨政府。50年代末期政府廢除教育部的影輔會,電影改隸新聞局電檢處,該單位「只監管不輔導」,導致台語影業的生存環境惡化,玉峯與華興等因而接連倒閉,斷送了台語電影的第一波高峰。

「文化消滅」的國家級陰謀

但台灣電影人沒有放棄,仍然設法在嚴苛的環境中求生存。陸續更多台語電影誕生,1960年代是台語電影的黃金時期,當時台灣的好萊塢轉移到「北投溫泉區」,用北投的風光當外景,當地旅館就兼製片廠、攝影棚、辦公室與員工宿舍。1964年,台語電影一年可以拍出150到200部左右,甚至「超出香港產量」。

沒錯,當時台語電影業,完全不輸給香港,邵氏電影公司還要來台灣挖角導演跟演員,產量跟質量都非常可觀。但為什麼台語電影後來還是沒落了呢?到1970年代,產量更只剩下幾部片,而且被貼上「低俗、濫製」的標籤?

這裡先爆一個書中的雷(但讀者們可能都知道答案了),就是國民黨為了推行國語運動,打壓台語電影。先是將台語電影排除在輔導範圍內,再透過中影「大灑幣」式的投資,不計較成本地拍攝「健康寫實」及「民族英雄」等彩色電影,在資源及聲勢上壓過台語電影。再加上當時彩色電影開始流行,但拍攝彩色底片成本比較高,台灣影業難以負擔,都是以黑白電影為主,自然難以跟有政府撐腰的彩色國語電影競爭。

當台灣電影人在市場上用低成本拍攝黑白的台語電影,力圖迎合市場,掙扎求生的時候,親政府的文化評論者再回過頭來嫌棄台語電影「粗製濫造」,只能走向低階的市場。在這樣的負面循環下,台語電影從台灣人熱烈擁抱的文化之夢,變成了「次等的娛樂產物」。

這個過程,有沒有非常熟悉?凡從歌仔戲、布袋戲、台語電影、乃至台語電視連續劇,都是這樣被國家的文化霸權排擠,日居下流,最後導致這樣的文化藝術,甚至是母語認同消逝淪亡......。這無非是一場「文化消滅」的國家級陰謀。

台語,或者附著其上的族群認同、文化意識,始終被當成「方言、鄉土、台客文化」,主流文藝裡的台語想像,就是咀嚼檳榔的紅嘴巴及其吐露的三字經。這樣的位階想像,不就是一種「再殖民」或「內部殖民」的過程嗎?

未竟的國族,與被遺忘的恐懼

《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》講的雖然是電影史,但其實是台灣語言認同的故事。

舉個例子,美國迪士尼電影《可可夜總會》裡面最重要的概念是:「在墨西哥文化裡面,如果亡靈沒有後代子孫祭拜(或記憶)的話,那麼亡靈就會在世界上永遠消失。」其實不僅是墨西哥文化,全世界的民族與社群都差不多,華人講究的「慎終追遠」也是類似意思。

再如同電影《賽德克巴萊》,為什麼這部電影是一個里程碑?因為拍攝霧社事件的電影雖然很多,但是全程用賽德克語言,用賽德克精神來詮釋歷史的電影,這還是第一部。莫那魯道不再是一個「抗日英雄」,而是一個「真正的人」,一個為了死後走過彩虹橋回到祖靈之鄉的賽德克巴萊。

為什麼《可可夜總會》要拯救祖先的靈魂?為什麼賽德克人不惜犧牲生命也要通過彩虹橋?因為記憶與認同,母語與口傳文化是如此重要;因為脈脈相承的文化,是我們靈魂在世界上存在的座標,以及證據。我們的母語雖然沒有通行的文字(其實有台灣羅馬拼音,但遺憾尚未全面建制化),但其實有豐富的口傳文學、歌仔戲、布袋戲乃至各種母語文藝創作等等,這都構成了台灣人之所以是台灣人的文化迷因。

而台灣在距今一百年前──1920年,由蔡培火在雜誌《台灣青年》寫下「台灣是台灣人的台灣」這句話開始,就展開了百年的民族思索與掙扎。台灣人在歷任殖民政權、遷占者政權下,不斷抵抗,不斷反問自身,我們要怎樣的社群、要有怎樣的體制與國家?經過一百年的努力,目前只能說路阻且長,充滿被遺忘的恐懼,以及被中國併吞的焦慮。

我們是一個未完成的民族國家。直到2018年經由《國家語言發展法》,台語才獲得官方語言的身分,理論上去除了「方言」的歧視位置;而2019年,第一個以台語、「Taigi」為主體的電視台──「公視台語台」──才誕生。而這一步,竟然走了多久?

我們也是一個遲到百年的國家。

這是國族主義嗎?狹義來說或許是的。國族主義經常被誤解,社會學家也都是敬而遠之,但它其實也有非常積極且重要的一面,唯有國族內部達成共識,才有可能出現現代性的民主及社會福利國家。這本書擲地有聲之處,在於挑戰了許多我們被主流局限的迷思,是對殖民與遷占者政權控訴、最有力的呈堂證供。例如從60年代台灣人對於台語電影與明星的瘋狂,票房更足以打趴日、美、港的電影,可以反證台語文化曾經是「台灣共識」──台灣人起初並不親賤鄉土、崇中媚外,反而是很熱愛台語電影的,是後來被國家連同資本及技術擊潰,才淪為配角、龍套,甚至枝微末節的角色。

見微知著,從電影底片演變過程,看出對於國家霸權的反思,套句中國用語:「刷新三觀」,就是這個意思。

書籍資訊

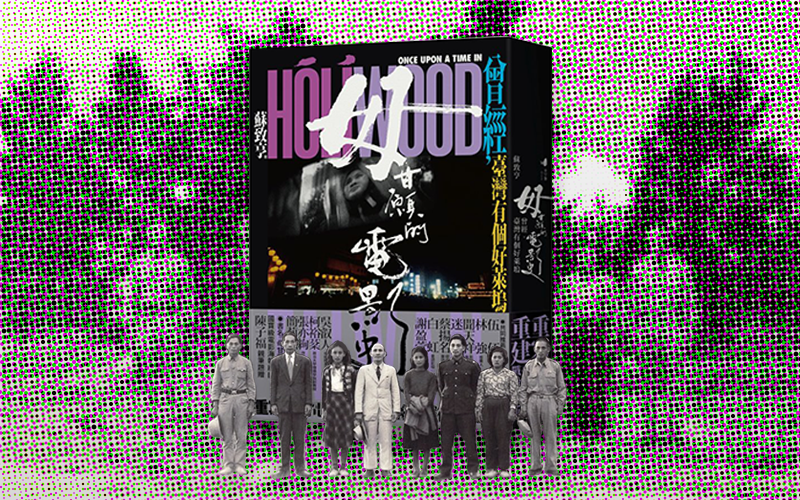

書名:《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》

作者:蘇致亨

出版:春山出版

日期:2020

圖片credit:yellowmo@flickr

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案