布列松(Robert Bresson)在《扒手》(Pickpocket)之中,表現手法的收斂處處可見,例如對戲劇動作的處理、避免拍攝人物的面部特寫、或使用大量畫外音獨白來建構角色心境等等。無論在何種類型的電影,首要任務一般而言都在於以影像展現故事或凸顯人物,然而本片則是一一違反而非迎合觀看者的預期心理,試圖展現的是抽象的概念:

「驚悚風格並不是這部電影的主題。作者試圖以聲音和影像解釋一位年輕人迫於他的軟弱而產生的夢靨,與他將意外走入的一段旅程。在這段旅程中,兩個本應不可能結合的靈魂被帶向彼此。」

賽馬場外,衣著華貴的婦女從肩背皮包內取出一疊鈔票交給一位男士,男士購票完後,他的視線(連同畫面)朝著主角的方向移動。如同我們對扒手樣貌的印象,米歇爾身軀高瘦、穿著版型寬大且色彩黯淡的西裝,面容木然且枯槁。他與周圍的人群格格不入,似乎是為世界所遺忘,然而他的雙眼卻極具穿透力,如他展開行動前的獨白所述,具有決心,卻對自己是否有勇氣感到遲疑。我們看見的是試圖在被壓抑的慾望中與自我進行辯證的雙眼,從而調性已經被確立,無關任何類型,而是角色本身的內心世界。

畫面隨著主角的行進推移,幾個正面中景的固定鏡頭和手部游移於皮包的特寫便簡單明瞭地將行竊時的不安感傳達給觀眾。極簡的手藝在這幕一覽無遺,一場偷竊的戲有無數種詮釋手法,此處卻幾乎只使用了三種鏡位間的剪輯,表情與表演被抹去了,卻能夠讓人專注於角色眼神細微的變化。事實上全片令人難以明顯分辨主角在行竊時、被拘留時、面對母親的死或是被囚於監獄時表情的細微差異。人物在布列松的電影中僅像是色盤上的其中一種選擇,他有意除去能夠傳達更多情緒的手勢與面部肌理,讓角色在交談時僅止於單純唸出台詞,但我們也不須特別留意就能夠判斷角色處於多種情境時的狀態,以及究竟什麼才是主角所真正關心的。在布列松的畫布之內,角色的作用並非電影內的其他元素所服務的對象,對他而言,應該要表現的是處境而非情緒、理解而非同情。

他讓攝影機與演員保持距離,幾乎只擷取中景與全景;動作的節奏、與攝影機之間配合的步調平滑且一致,可能會顯得有些乏味,卻也富於一種客觀的優雅。然而布列松並非全然忽略主觀情感的透露,偷竊動作的捕捉是本片最為人所知的一點,他將表演意圖降至最低,但也經由大量的手部特寫將被壓抑的心理以另一類形式釋放。在人物行動的時候,他人的動作是靜止的,以遊走於超現實與現實之間的手法強調人物本身(《阿爾發城》(1965)也用了類似的手法處理打鬥戲。

「做的人從不談起……說的人從未完成。然而我已經做到了。」

米歇爾在日記簿上短短幾句內心獨白,是如此地具有自信,也與他呈現於社會的樣貌如此劇烈地對比。他的住處狹小、空無一物且覆滿塵埃;他的社會關係網絡薄弱,對臥病在床的母親漠不關心,僅有與一位關係難稱緊密的友人及母親住處的鄰居有所聯繫;他無所事事,在電車上、在大街上觀察人群,尋找目標。然而他並非為了金錢,而更像是為了自我的完整,他認為,必須承認這世界上有一群特別的人,對社會而言是不可或缺的,他們並能夠成就不凡之事,並且在一些特定的情況下能夠豁免於法律的約束。但是,如何判定誰是這樣的人?他答:這些蒙受神恩的人們能夠透過良心來判定自己具備這樣的特質。

良心的確可能是人世間最接近上帝的判準,但畢竟缺乏上帝概念具備的絕對性。訴諸良心只說明對人性的存在懷抱著信任,但仍談不上人之於上帝所必須給出的信仰:

米歇爾:「你覺得我們會接受審判嗎?」

珍:「是的,但別擔心,它是完美的。」

米歇爾:「怎麼審判?依照法律?什麼法律?荒唐!」

珍:「你毫無信仰嗎?」

米歇爾:「我信仰上帝,珍,只信三分鐘。」

偷竊在本片無關於道德,而是無聲的行動,是一個必須保持靜默、不為他人所見的,只有自己知道、自己能掌握的行動。在孤獨的處境,偷竊是他用以檢證良心的工具,精進行竊的手藝則像是他接近上帝的方式,在那個世界中他以寧靜的心靈注視嘈雜的表象,像是交響樂手,能以旋律與音符竊取聽者注意的同時,不著痕跡地彈開他們的鈕扣、解開錶帶、或讓皮夾從衣角滑落。另一方面,米歇爾隱藏慾望且將其表現得透明而體面的企圖,讓本片同時帶有某種親密性(但絕非情色的)意味,令人聯想到(同樣也影響到)日後《計程車司機》(1976)、《河流》(1997)等作品,。

離開的想法在米歇爾的心中忽然成為了可能,於是他拋下一切四處遊歷,卻又在兩年後回到破敗的巴黎,一如繼往地帶著孤獨。一再地嘗試使他終究難以倖免於牢獄,然而肉體自由的剝奪卻使他真正走向解放。在米歇爾最後一句著名的台詞:「Oh, Jeanne, what a strange way I had to take to meet you.」兩個本應不可能結合的靈魂被命運帶向彼此,米歇爾在與一切進行對抗的旅途終點卸下裝甲,彼時柵欄與高牆在他眼前頓時消失,他所穿戴的姿態並不是臣服,而是張臂擁抱。

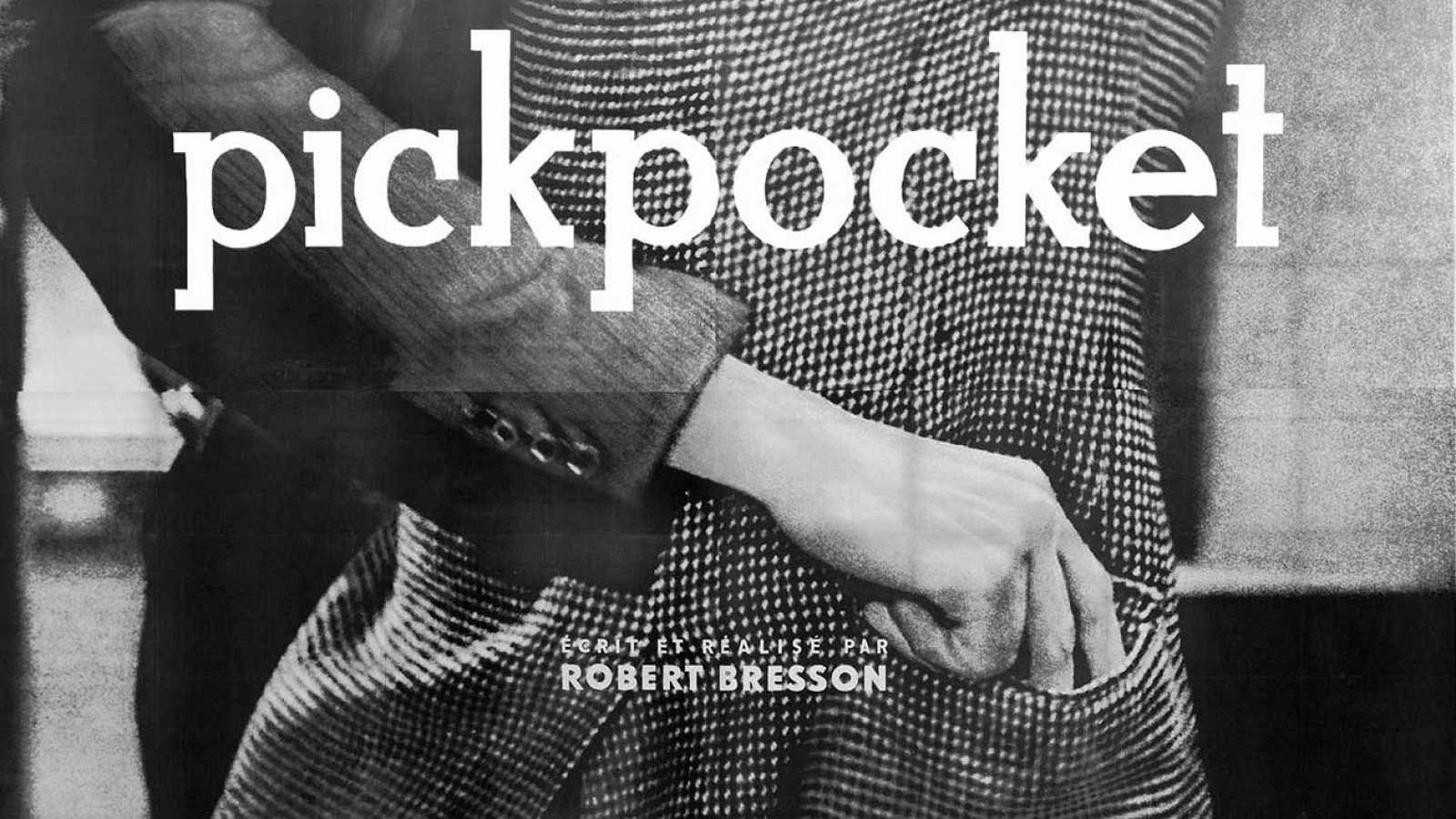

電影資訊

《扒手》(Pickpocket)-Robert Bresson,1959

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案