愛人啊!倘若你我能與命運串通,將這糊塗世界盡握在手,難道不會將之砸個粉碎:依吾心所願,再造蒼穹。

──Omar Khayyam,《魯拜集》

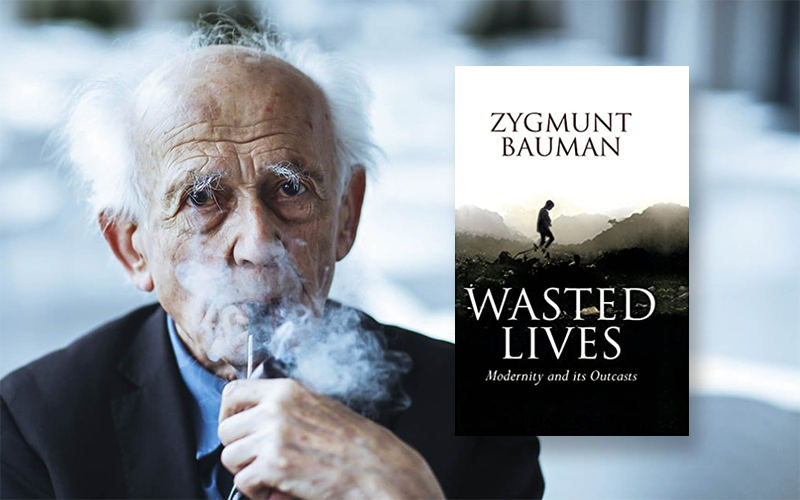

英國社會學家包曼(Zygmunt Bauman)於2017年過世,在他生前的最後兩年,出版了兩本新作,分別是《逆托邦》(Retrotopia)以及《家門口前的陌生人》(Strangers at our Door),可謂「告別之作」,這兩本著作與他早在2004年出版的《廢棄的生命》(Waste Lives)是一系列作品,它們的共同主題就如《廢棄的生命》副標題所示,是「現代性及其放逐者」(modernity and its outcasts)。包曼以對現代性的批判而著聞於世,其「流動現代性」論題影響了我們對於現代性的認知與理解,在這三本著作中,包曼所著力的主題,即是那些在流動的現代性境況中反撲的物事。

在《廢棄的生命》開篇,包曼引用了卡爾維諾小說《看不見的城市》中,對於李奧納(Leonia)城市居民生活樣貌的描述。李奧納的居民每天享受著最新奇的日常生活物事,最時尚的衣服、全新開封的罐頭與最即時的廣告等等,然後也每天把昨日「過時」物品,全部打包扔進垃圾堆。久而久之,被廢棄的物品開始在城市周遭堆積,這讓居民們深感恐懼,垃圾山的存在讓他們驚覺,廢棄品居然不會在隔天醒來就神奇地消失?虛構的李奧納城,是現代性的寫照。整個地球如今就像是一個大型的李奧納城。生活在流動現代性下的現代人,猶如同時生活在兩個城市之中的李奧納人。在被廢棄物包圍的程式中,居民維持最時尚寫意的生活,邊界之外的地區,則從「無人所居」的地帶卻漸漸「不宜人居」,為「超載」(fullness)所苦,直到現代性的幻想被徹底瓦解,原來星球承受廢棄品的能力並非無窮。

李奧納城的意象當然不僅止於物品,被廢棄的人(wasted human)或廢棄的生命也是現代性過程中人形的廢品化身,他們即是全球化過程中的「過剩人口」(superfluous population)。人類廢品(human waste)的產生,既是現代化無可避免產物,也是現代性無法分離的伴生,它是秩序建構與經濟進步必然的副作用。在經濟學家馬爾薩斯眼中,人口的過多固然是一個經濟發展的必然現象,但多餘的人口無助於經濟,徒然增加社會支出,他們的生產力無法為新生的資本生產秩序所妥善運用,而他們的赤貧狀態更無助於資本所需的消費流通。在第一波工業化的英國,將不適應新生資本主義生產秩序的失業者、罪犯與懶漢,送往遠方的殖民地墾殖,是通用的政策指南。被廢棄的生命是冗餘(redundant)之人。冗餘是一種無法立即可用且無法改變的狀態,它並不背離常態,它是新奇摩登生活的日常產物;同時,冗餘也意味著廢棄的生命是可處理的廢品,流動的現代性對冗餘的人口採取使之勉強倖存的社會救濟手段,而這種解決方式並無法讓已經被排除的冗餘人口重新回到社會,他們像是無法回收再利用的空塑膠罐、一次性注射器、沒人買的商品或者品管人員從生產線上丟棄的瑕疵品,把工業廢品貯存在冷凍容器只是讓它消失。

李奧納城的意象也反映了現代性秩序的政治迷思。既是能把冗餘之人控制在有形無形疆界內的主權迷思;也是能夠無限處理廢棄品的技術進步迷思,廢棄品的超載無情地將之瓦解,這衍生出流動化的恐懼,沒有人願意直視廢棄生命的系統性生產,乾脆各掃門前雪,「中產階級」最重要的人生任務就是不要淪為一無所有,恐懼的情緒讓他們既自負又脆弱,既孕育排外與種族主義,又滋長對被社會遺棄賤民的冷漠。曾經現代的政治秩序立基於消弭「所有人對抗所有人」的自然狀態驚恐,如今,當前國家治理善用了這種無所不在的流動化恐懼,他們發現如果,不安全感加劇與持久,可以成為新的正當性來源。

因此,李奧納城內進步的現代主權透過反覆尋找各種會對個體安全造成威脅的物事,然後,對之擺出決絕的不讓步態度,諸如犯罪行為所引發的對人身、財產與生活環境的威脅與擔憂,或者草根階級的反社會行為,以及恐怖主義等等。流動現代性的安全邏輯就凝結在匈牙利總理Viktor Orban「所有的恐怖主義者都是移民」的宣稱中。

安全化的治理手段區分出處於瀕危狀態的「我們」,以及作為威脅根源的「他們」,像是李奧納城的邊界內外。一類人屬於乾淨、健康且明亮的世界;另一類人則是純屬「多餘」(remnants),屬於黑暗、致病與黯淡的世界,如鄂蘭在上個世紀的預言,難民營將不會再用以護持脆弱的難民,而是用以集中安置與戒護各種不想要(undesirable)的人口。我們與他們彼此之間別無共同承擔的命運,無視於造就彼此不安命運結構性因素的後果,既是無止境的恐懼,也是沒有下限的道德冷漠。既然那些難民與外來者,是需要透過維安手段收束其潛在威脅的「門外陌生人」,這讓我們以一種旁觀者的姿態去道德化,抑制我們在面對他們處於安全化策略時,所產生的內疚感。

由門外陌生人這類廢棄生命以及相應的安全化政治應對,是理解當前西方國家中右翼民粹與種族主義崛起的重要脈絡,包曼生前的最後一本著作《逆托邦》,主題則是當前烏托邦想望形式的根本轉變。曾經,烏托邦的想望是將目光投向更遙遠的地平線,期待各種進步的實現,如王爾德所說,「沒有烏托邦的世界地圖不值一顧,因為它遺漏了人性永駐的國度」,進步既是壯闊走向遠方,也是烏托邦的實現,「眺望遠方,向著更美好的國度揚帆啟航」。李奧納城的共同體卻已經不敢如此想望,不敢想像一個會比我們已獲有的世界,更好的世界,不只是因為當前的世界殘破,更是因為默認「一個更美好的未來」已是虛幻的泡沫。

李奧納城中被廢棄品圍困的居民,如今只能與這個殘破的世界共存,對未來的期待只剩下卡夫卡所說的「我只是想出去,就是想出去」的低微呻吟,其對烏托邦的想望形式是逆行的,把希望寄託在他們依稀記得的過去,他們曾經認為穩定,可以信任而有價值的過去。如果已經無力大膽構思各種消除苦難根源的大規模方案,乾脆用懷舊的情緒虛構出未來的願景,用記憶中美好懷舊的過去片段,拼湊出美好生活的想望。烏托邦的歷史天使無視過去的苦難,它任憑苦難堆疊,進步的風暴會將天使吹起,推向它所背對的未知未來;但逆托邦的天使是逆行的,風暴從人們不再抱持希望,痛苦憂慮的未來吹來,天使急切地收拾歷史的堆疊,渴望從碎片化的過去片段中,拼湊出懷舊的美好未來。

希望的私有化是逆托邦的伴生。烏托邦的希望本應建立在共同體的彼此之間,只有「我們」而沒有「我們與他們」,但希望的私有化把所有想望未來的動力都化約到個體的生命經營與身體技術上,逆托邦的道德律令是「回歸自我」,不顧那或近或遠,「就在那裡」的他者(共同體、人類、我們共有的行星),只求與那靈活權變,歲月靜好的身體自在安頓,身心靈技藝中的每一次呼吸,都是一個小小宇宙,都是專屬於自我的烏托邦。

民粹強人的崛起,則是希望的共同體在失去連結之後,個體透過與政治強人在情感上的連結,維持自己依然在這個世界佔有一席之地,不被未來的潮流拋棄的垂死掙扎。逆托邦也是全球恐怖主義攻擊的精神地緣政治,青年男女大多不是出於意識形態狂熱或者反抗極權主義壓迫而委身自殺式恐怖攻擊,而是出於嚴酷的生存狀況與日益黯淡的生活前景。恐怖攻擊是一種在生與死、世代之間的絕對倫理關係,讓過剩的廢棄生命無視於資本與國家現實原則,得到昇華。

在李奧納城的意象中,所微縮的是廢棄生命與逆行烏托邦,之於流動現代性的必然伴生,也是包曼的一生志業的座右銘,如他在訪談中援引卡謬所說:

「此處既有光鮮亮麗,也有委屈受辱」。

書籍資訊

書名:《逆托邦》|台譯《重返烏托邦》 Retrotopia

作者:齊格蒙‧包曼(Zygmunt Bauman)

出版:群學

日期:2019

書名:《廢棄的生命》|台譯《廢棄社會:過剩消費、無用人口,我們都將淪為現代化的報廢物》 Wasted Lives:Modernity and Its Outcasts

作者:齊格蒙.包曼(Zygmunt Bauman)

出版:麥田

日期:2018

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案