文|Peter Salmon

譯|蕭育和

在1997年的澳洲喜劇電影《城堡》中,有一個準備不足的律師,他努力地強辯說把他客戶的房子強行出售,違反了憲法。當法官問「是違反了憲法的哪一條?」時,這位律師一臉茫然地答道:「哪一條…也不是說哪一條啦…就一種感覺…」

2020年12月,英國女性及平等權益大臣Liz Truss在一場演講中宣稱,80年代她在里茲求學的時候,綜合學校「教了種族與性別」,可是代價卻是用掉「確保所有學生都能讀寫的時間」。

根據Truss的說法,這要歸咎於「傅柯領航的後現代哲學,把社會權力的結構與標籤放在個人與他們的努力前…在這樣的思想學院中,沒有客觀的觀點,也就沒有證據的空間,真理跟道德全都是相對的」。

雖然這場演講普遍得到的反應是半嘲半諷,來自里茲的綜合學校的學生,很少有為了鑽研傅柯而沒時間學習讀寫的記憶,這個演講也很快地從政府網站上下架,不過,這是一個相當令人厭煩的泛泛潮流,把像是傅柯這類思想家,歸之於「後真相」宇宙的重點頭臉人物,這類詮釋不僅泛泛,相關的事實也頗值公開質疑。

身為德希達傳記作者,我花了一點時間在推特上搜索德希達的名字。有時候會有些引人入勝的哲學討論,有時候,這個名字會用詼諧的方式放到某個故作聰明的人身上,「好喔,你德希達!」但更多時候這個名字是以髒話的方式出現,特別是那些又同時承認後真相,偽善到不忍足睹的右派──「我就什麼都能說啊,因為那些後現代主義者說一切都是詮釋」,與此同時那些不符合他們標準的觀點,他們卻會說那很可疑而且站不住腳。

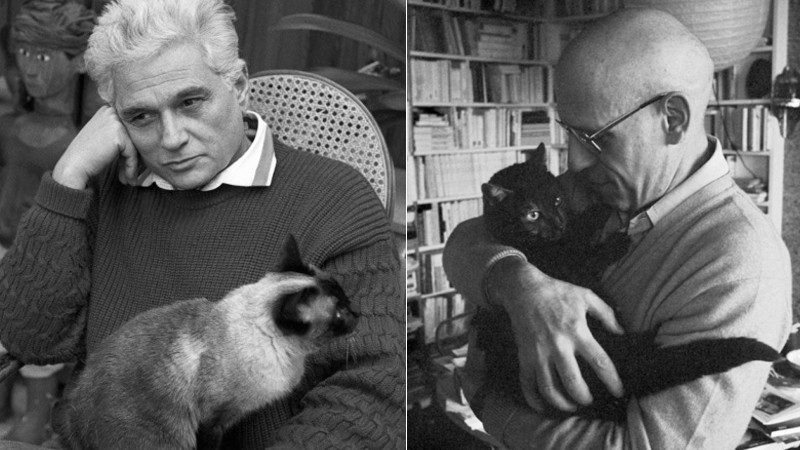

在這些怨懟中,德希達經常跟傅柯配對在一起,這種胡亂搭配讓人頗為困惑。兩個如此迥然不同的思想家,無論是思想還是私交上,兩人都虛耗了不少人生反對對方,沒共識的部分遠比有共識的部分多。然而,他們卻成了道德絕對相對論的官配:無論對哪一個人來說,都不存在真理,他們對此不僅毫無異議,還竭力否認真理。對他們如是指控的人,通常都是想要捍衛某種版本的「正常」,抵禦左派兵臨城下,這兩個人尤其被當作這場「文化戰爭」中的大魔神,略去他們思想的複雜,好聲稱兵臨城下的不是只有野蠻人,還有那些不知道在說什麼的法國人。

一般來說,停止這些推特漫談的方法就是問問那些人,「傅柯與德希達」或「德希達與傅柯」哪一個部分可以支撐您的「論稱」呢?我做過幾次這樣的事,但從來沒得到什麼有用的回應,就像《城堡》喜劇中那個茫然的律師,這些批評者好像就是把他們的論稱建立在一種感覺上。

如果只是推特上的嘴砲,那也就算了。但如果連英國政府核心都搭上這個潮流,就只能看成是一種反彈,對某種他們自行腦補會威脅現狀多元主義的反彈,而他們認定常識就正常。這種反彈很容易就匯集成憤怒,而當然,如我們現在所見,憤怒匯集成暴力。

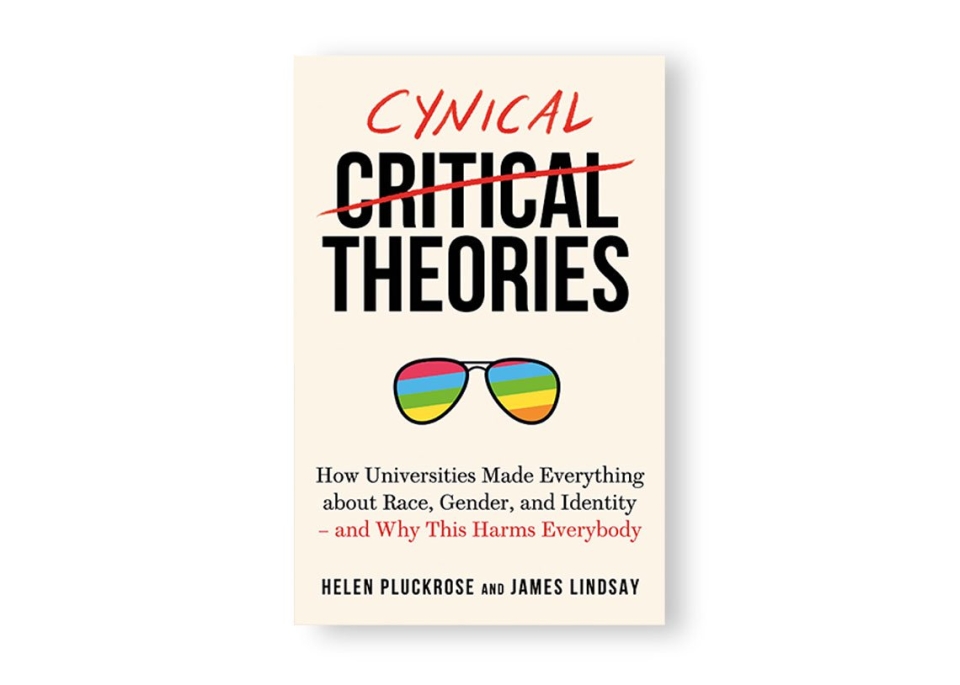

最近一個鉅細靡遺反制這些「後現代主義者」的例子是學者Helen Pluckrose與James A. Lindsay的《那些憤世嫉俗的理論》(可是沒有真的探究為什麼把這些理論歸類於「憤世嫉俗」而不是「錯誤」,除非要說所有的懷疑論都憤世疾俗,反正不管怎樣都是炸掉大部分哲學與科學方法的火藥)。作者很謹慎地宣稱自己跟保守右派沒有關係,我也承認。然而,他們的後現代主義版本,跟那些認為理論的存在顯示一切都走鐘了的人,也是八七分像。

作者掛在「後現代主義」名下許許多多的各路思想家,有些人或許會自我標榜後現代主義者,但也有不少人──像是傅柯與德希達──就不會,各種意義上都不是。這是一種後現代主義的戲謔版本,認定後現代主義是一種思想模式,主張「只有男人可以是性別主義者,只有白人可以是種族主義者」之類的看法,這不僅僅只是事實上的謬誤,而且完全忽略了作者正在撻伐的理論本身可以做出何等分析。比如說,交叉性(Intersectionality)所探究的是歧視體系彼此交疊的方式,這就產生了無法單從種族或性別拼湊的個體政治傾向,這是一個智識意義上極為引人深思的領域,但被他們歸為「後現代主義」。

傅柯與德希達一次又一次回到這個主題:質問真理,並指出它是如何被建構的,是否就等於擁抱完全的相對主義。德希達戮力拒絕這種立場,對德希達來說,認定真理是建構的,從而得以解構,並不是為了消除其存在的可能,他的首要目標是「真理」這個概念如何在哲學中被鍛造出來:一種一致化、自體成理、鐵板一塊般的整體,像是「上帝」如何在宗教領域中的作用,這是一種我們會對之有所信仰,得以圍繞著它衍生各種概念,卻無法證明它的東西。

人可以做的是解構這個理念,去看看它是如何與為何如是存在。其所護持的是誰的利益?為誰代言?對於這些長期支配的敘事,是否有其他不同的敘事可以質疑它──也許來自女性,也許來自不同性別,也許來自不同種族?然而關注個體或者個別群體的特定位置並不就是相對主義,即便這樣的關注會讓主流的論述變得更複雜。德希達所投身的是更批判的思想,而不是否決思想。

如果德希達自己不是,那他對真理的質問會被其他人引向極端嗎?當然也會。但這是所有其他思想都共有的特徵,要把《那些憤世疾俗的理論》擁護的那種自由主義論證到邏輯極端也不是不行,比如說,會導致無政府狀態,因為它給所有人絕對的自由;民主的邏輯極端意味所有人要對一切的議題投票,從飛機零件到死刑全都要,而死刑議題確實已經引進部分的民主公投之中。

在點名傅柯而不是「援引」傅柯時,Truss很明顯自帶了某些歐美兩岸的主流立場,即便其說法的荒謬,也很難不把它看作是在召喚那些對多元主義備感威脅的人,這次它會從政府的官網撤下,但距離它成為新的「正常」,還要多久?

譯者按:

本文譯自〈How Derrida and Foucault became the most misunderstood philosophers of our time〉,刊登於Prospect網站。作者Peter Salmon的第一本小說為新政治家雜誌年度暢銷書,近作是《An Event, Perhaps: A Biography of Jacques Derrida》,在這本關於德希達的傳記中,作者極力將德希達的思想與粗糙的「後現代主義」劃清界線。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案