文|Michael Hiltzik

譯|林俊宏

厄尼斯特.拉塞福是科學界的大人物,他不是跟在別人的身後,而是在前方引領了時代的發展。某位朋友曾向他說:「你總是站在浪頭上」,而他立刻回答:「畢竟這浪都是我掀起來的,不是嗎?」他聲音宏亮,笑聲爽朗,很能接受當時那種「低俗的幽默」。他有個年輕的朋友查爾斯.史諾(Charles P. Snow),後來在文壇頗有名聲,筆下小說正是以學術圈與政界為場景;史諾所記得的拉塞福勳爵是個「身型高大,有些笨拙的人,兩塊胸肌像凸窗一樣高聳厚實」,另外「一雙藍色大眼炯炯有神,下唇濕潤下垂」。

拉塞福於一八七一年生於紐西蘭,父親是個零工。當時的紐西蘭還是大英帝國的一個偏遠屬地,而拉塞福天生就有成為理論家的天份,也成為當代的傑出實驗物理學家。他的天賦無庸置疑,靠著自己親手製作的實驗設備,推導出各種重要的實驗結果。一位前學生羅素(A.S. Russell)就說過:「拉塞福是藝術家,所做的實驗都有其風範。」拉塞福僅僅二十四歲的時候,就獲得研究生獎學金,第一次來到劍橋大學著名的卡文迪許實驗室。當時是一八九五年,剛好是物理學的關鍵時刻,物理學家研究著儀器中剛觀察到的各種奇特物理力。拉塞福抵達的僅僅一個月前,德國物理學家威廉.倫琴(Wilhelm Roentgen)發現,某種放電方式會產生穿透力極高的輻射,能在照相底片上呈現出人手骨骼的結構。倫琴把這項發現稱為X光。

倫琴的發現,讓巴黎物理學家亨利.貝克勒(Henri Becquerel)也開始尋找其他關於X光的跡象。貝克勒的作法,是將各種化合物放在陽光下,看看是否會強化陽光的能量。他會把照相底片用黑紙密封起來,選定某種化合物蓋上去,一起放在陽光下,看看化合物是否能強化陽光的能量,讓密封的底片上出現影像。一八九六年二月,巴黎天氣陰鬱,他在密封的底片上撒了一層鈾鹽,本來要做最新的實驗,卻因為太陽不露臉,決定先收回抽屜裡。但他沖洗這張底片時,卻發現底片在黑暗的抽屜裡,已經由鈾放出的放射線而感光。

瑪麗.居禮及先生皮耶.居禮很快就在自己的巴黎實驗室裡發現,貝克勒的射線是由某些元素自然產生的,其中就包括夫妻所發現的兩種元素;一個命名為「釙」(polonium),以紀念波蘭(Poland),另一個則命名為「鐳」。他們把這種現象稱為「放射性」。(由於原稱為「貝克勒輻射」的這項發現,貝克勒和居禮夫妻後來在一九○三年同獲諾貝爾獎。)

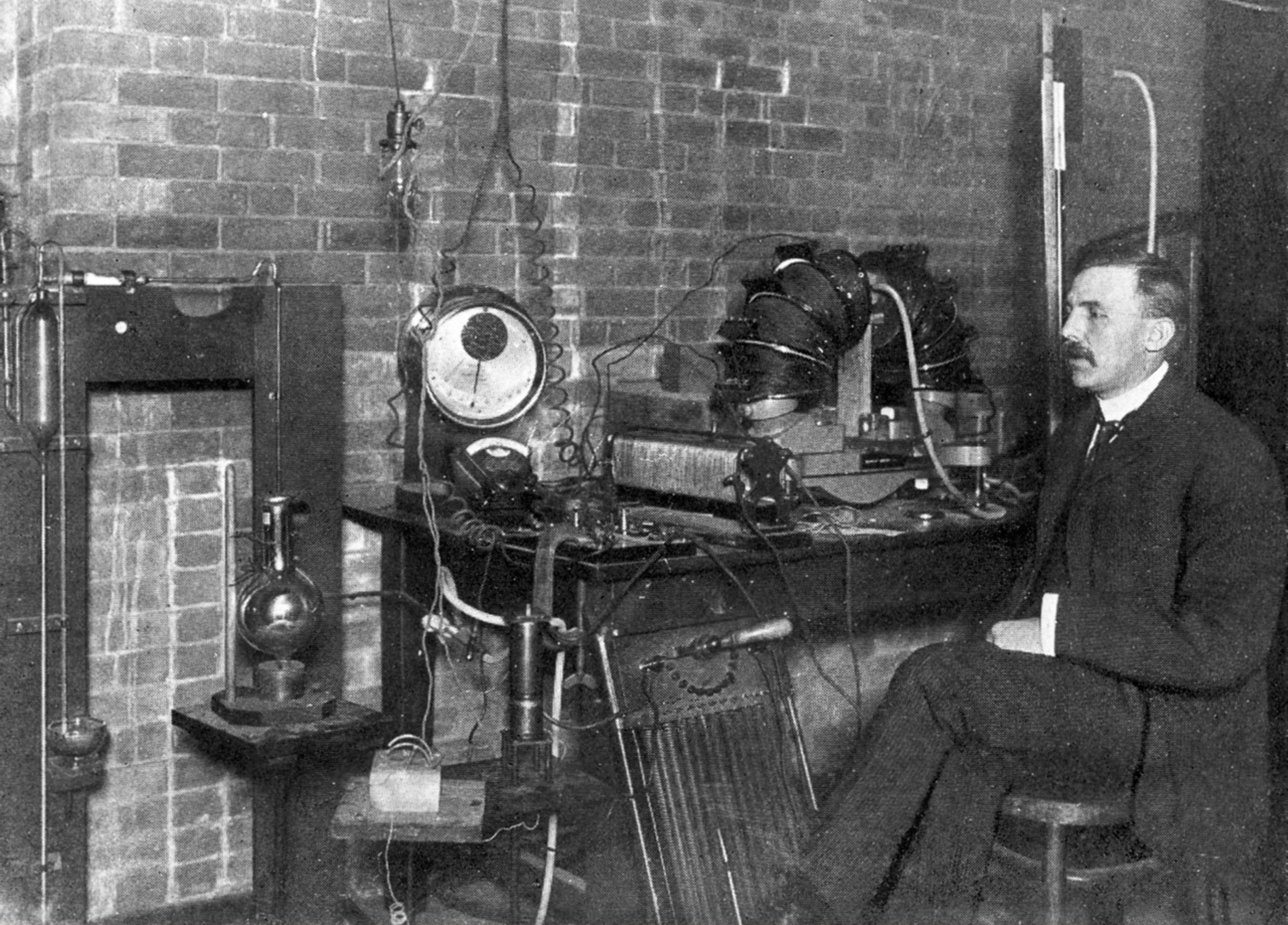

其他科學家同時也展開研究,希望能揭開原子內部的謎團。卡文迪許實驗室主任約瑟夫.湯姆森(Joseph John “J.J.” Thomson)曾經指導過拉塞福,他在一八九七年發現了電子,因而確定了原子能夠分割成更小的粒子,當時稱為微粒(corpuscle)。湯姆森為這種原子提出一項結構模型,認為帶負電的電子均勻分佈在一個帶正電的團塊中,就像葡萄乾在布丁蛋糕裡一樣。也不難想像,後來這種模型就被稱為「葡萄乾布丁」(plum pudding)原子模型。要再過十四年,拉塞福才推翻了這個模型。與此同時,拉塞福忙著研究「鈾輻射」(uranium radiation),這是他對貝克勒輻射的稱呼。在一八九九年,他已經確定鈾輻射有兩種不同的射線,依穿透力分為兩種:一種是α射線,只要用鋁、錫或銅片就能阻擋;另一種則是更強大的β射線,能夠輕鬆穿透銅、鋁、其他輕金屬和玻璃。這時的拉塞福已經搬到蒙特婁,在麥基爾大學(McGill University)擔任教職。該大學有一位加拿大商人資助,擁有一間設備精良的實驗室,可說是早期的產業贊助科學的實例。拉塞福手下有一位天資出眾的助手弗雷德里克.索迪(Frederick Soddy);索迪創出了「同位素」(isotope)一詞,用來指稱同一元素結構不同但化學上相同的形式。拉塞福也確定了鈾、釷和鐳等重元素的放射性是透過衰變(decay)而產生,這是一種自然的過程,有時候只要幾分鐘就會發生,有時候則要花上幾年、幾百年、甚至是幾千年,而衰變為低放射性的鉛。到最後,發現α射線其實就是失去電子的氦原子(稱為helium nuclei,也就是「氦核」);至於β射線則是高能量的電子。這項研究發現,讓拉塞福贏得了一九○八年的諾貝爾化學獎,當時他已經回到英國,在曼徹斯特大學擔任教授。

在那裡,他進一步探尋原子結構的核心問題,在科學上有了更大的成就。在葡萄乾布丁模型提出的多年之後,他談到:「我的成長過程中,一直以為原子就是個結實的傢伙,會有不同口味,可能是紅的、也可能是灰的。」雖然他已經開始懷疑原子的結構主要是空洞的空間,而不是散落著帶電微粒的同質團塊,但他還沒想出另一種模型。他在曼徹斯特有兩位研究生助理漢斯.蓋革(Hans Geiger)和厄尼斯特.馬斯登(Ernest Marsden),三人以α粒子為工具,試著想找出新的模型。就他所知,α粒子會受磁場影響而有些許偏斜,但通過固體物質時(甚至只是像雲母之類薄薄的一片),偏斜的程度甚至更大。由此可見,原子的內部並不是個平靜而結實的布丁蛋糕,而是個電磁漩渦,會讓粒子在通過時受到干擾。拉塞福為此做的實驗,是在玻璃小管裡用純化的鐳放射出α粒子,撞擊一片薄薄的金箔。另外再用一片玻璃板塗上硫化鋅,只要受到α粒子撞擊,就會出現閃爍(scintillation),而蓋革和馬斯登便以此記錄α粒子的散射狀況。從這個裝置,可以看出拉塞福具代表性的簡潔和行事風格,但實際的實驗過程繁重難以言表。首先,實驗觀察者得在黑暗的實驗室裡坐上一小時,才能讓眼睛適應黑暗;接著每次也只能觀察一分鐘,因為像這樣一直透過顯微鏡緊盯著螢幕觀察閃爍現象,會因為壓力讓人也看到一些只是出於想像的閃爍。(蓋革最後就發明了以他為名的蓋革計數器,用來計算粒子,好擺脫無趣的實驗過程。)

實驗顯示,大多數α粒子通過金箔之後,偏折非常輕微、甚至完全沒有偏折,但有大約八分之一這個很小的比例,會出現大角度的反彈,甚至有些直接彈回來源處。

拉塞福對結果大感震驚。他在多年後回憶道,「這件事不可思議的程度,就像你向一張衛生紙發射了一枚十五吋的炮彈,但它卻反彈回來擊中你一樣」,而這也成了核子物理學史上最珍貴的一幅畫面。他很容易想通究竟發生了什麼事,因為要發生這種現象,原子的組成只有一種可能,也就是幾乎所有的質量都集中於一個微小的帶電核心,而其他主要只是空洞的空間。α粒子要有偏折的現象,必須是碰巧直接撞擊到該核心,又或是近到足以被核心的電荷影響才有可能。拉塞福最後的結論認為,這個核心就是原子核。

拉塞福的發現徹底改變了物理學的原子模型,但這還不是他最高的成就。他的巔峰之作是在一九一九年,點出了比一九一一年衛生紙反彈還更令人震驚的現象。

拉塞福當時已經再次轉換地點,來到劍橋,擔任卡文迪許實驗室的主任。卡文迪許實驗室於一八七四年成立,首任主任為詹姆斯.克拉克.馬克士威(James Clerk Maxwell),他當時的名聲還不響亮。但短短幾年間,他關於電力和磁力的論文就讓他成了全球知名的學者,也連帶使得卡文迪許實驗室成為在歐洲領先的科學中心。馬克士威將電和磁視為同一現象(電磁學)的一體兩面,如此一來便能連結牛頓的古典物理與愛因斯坦的相對論;在他的領導下,卡文迪許實驗室成為英國物理學實驗傳統活生生的寶庫。

到了拉塞福的年代,卡文迪許實驗室雖然外表樸實,但聲名遠播,正是小科學年代機構的典範。整棟建築就像是一個「L」,包著一個小庭院;建築的長邊有三層樓,頂樓傾斜的屋頂還有山牆窗緊密排列著。而在建築內部,有一個大實驗室、一個供「教授」使用的小實驗室、一個放實驗設備的房間,還有一個演講廳。面對大約四十名學生,拉塞福每週會講三次課,偶爾還會從外套口袋裡掏出幾張零散的筆記小抄。一九二○年代中期,物理學家馬克.歐力峰(Mark Oliphant)從澳洲來到卡文迪許,說這裡「地板沒鋪地毯,松木門上的漆灰灰濛濛,灰泥牆沾染著污漬,光線透過天窗骯髒的玻璃,冷冷地照亮一切。」至於拉塞福這位主任,在他筆下是個「高大、臉色紅潤的人,有著漸漸稀疏的金髮,以及一把大鬍子,叫我不得不想起日用品店或郵局門口的警衛。」該實驗室嚴格遵守歐洲的「紳士傳統」,不管有沒有實驗做到一半,晚上六點就關門,負責關門的老先生會火冒三丈地瞪著還在實驗桌邊的科學家,把手上鑰匙搖得叮噹作響,提醒時間。當時,會覺得晚上加班是種「糟糕的品味,糟糕的做事方法,糟糕的科學」。

卡文迪許實驗室也很自豪,在那個年代雖然只有極度匱乏的資源,卻取得了種種重大的進步。當時,整個實驗室的年度預算只有大約二千英鎊,換算起來大約是二十一世紀的八萬美元,以其研究的規模而言,就算在當時也是非常拮据。但靠著拉塞福等人的精明幹練、巧手苦心,運用著簡單而典雅的實驗儀器,得出最佳的實驗結果。在一九一九年所做的幾項實驗,正能表達拉塞福的風格。

拉塞福與實驗技巧不相上下的詹姆斯.查兌克合作,將他的α粒子打向各種氣體:氧氣、二氧化碳,甚至是普通的空氣。將一九一一年馬斯登—蓋革兩人的實驗儀器進一步改良之後,他們發現如果撞擊的是普通的空氣,產生的閃爍會特別頻繁,很像是氫原子核(也就是質子)的情形。拉塞福也推論出正確的解釋:這是因為空氣中有百分之八十是氮氣。

拉塞福寫道:「結論必然是如此,氮原子受到α粒子高速碰撞後解體,而釋放的氫原子則是氮核的一部分。」這些話講得謹慎,卻還是讓科學界地動山搖,因為拉塞福描述的正是原子的第一次人工分裂。最後會發現,這個反應是氮核(有七個質子和七個中子)吸收了α粒子的二個質子和二個中子,再釋放出一個中子,而使氮十四衰變成同位素氧十七。然而真正讓科學界走上新路的,是拉塞福在論文結尾指出的願景。他寫道:「整個結果顯示,如果實驗時能用更大的能量來發射α粒子(或類似的子彈),就可能擊碎許多較輕原子的核結構。」

換言之,過去要研究原子核的時候,是以鐳和釙自然產生的α粒子做為探針,但此時它們已經功成身退,其能量已不足以邁向進一步的實驗。人類必須設法為這些子彈提供更大的能量:在大自然的賦予之外,人類得再發揮一點巧思,創造出新的核子探測器。此時,拉塞福已經為核子物理學的未來指出目標。但想要抵達那個位在遙遠地平線另一端的目標,就需要巨大的能量,而那絕非拉塞福當時那種極簡典雅的實驗儀器所能提供。

拉塞福的發現,讓物理學界一時創意大爆發。歐本海默後來把這個時期稱為「英雄時代」,不只是因為諸多智識能力都投入在拉塞福提出的這項挑戰,更因為當時的整個氣氛就是人類智識面臨著重大的危機。當時,物理學家面對諸多互相矛盾的理論,對於自然世界的概念一團混亂。幾乎是整個一九二○年代,科學家都很懷疑自己究竟有沒有可能解決這些問題。

從當時傑出物理學家所留下的話語之中,就可清楚感受到知識分子的絕望。德國物理學家馬克斯.玻恩(Max Born)是最早一批接受量子力學這套新理論的科學家,他在一九二三年寫道,量子力學引發的理論矛盾不斷增加,必然意味著「整個物理概念體系必須從頭重建。」維也納理論家沃夫岡.包立智識嚴謹、言辭鋒利,像是他曾在批評某篇拙劣的論文時,講了一句著名的批評,說那篇論文「甚至連錯也說不上」,講的正是因為物理學在一九二五年已經變得「絕對混亂」,讓人甚至「希望自己從來沒聽說過物理學。」就連思緒清晰的詹姆斯.查兌克,說起在卡文迪許實驗室的實驗,也說當時「如此絕望,如此牽強,簡直就像是在煉金術的時代。」

雖然這些學術上的追尋如此複雜(或許也正因如此),但卻引起了公眾的注意。對於一九二○年代的一般人來說,物理學就像有了一種戲劇性、甚至是浪漫的光環。一九一九年十一月,在英國皇家學會和皇家天文學會的聯合會議上,亞瑟.愛丁頓爵士(Sir Arthur Eddington)證實了愛因斯坦的相對論,這項重大成就開啟了一戰戰後十年。倫敦《泰晤士報》下了歷史性標題:「科學革命/宇宙新理論/牛頓理論遭到推翻」。愛丁頓積極宣傳,讓相對論進入流行文化,而愛因斯坦這位相對論之父也就成了國際名人。這一切讓大眾渴求關於科學的新聞,希望瞭解科學如何研究自然界的基本原理,也讓現代物理學家有了一種勇者的形象,覺得他們就是要跋涉到世界盡頭、收集資料;正如愛丁頓就曾遠赴非洲的普林西比島(Príncipe),觀測日蝕,據以證實相對論。

對於這些最新突破,報紙顯得再飢渴不過,也讓眾科學家成了名人。一九二一年,居禮夫人和兩個女兒夏娃和艾琳造訪美國六週,民眾對她們的欽佩之情隨之爆發。這次造訪的幕後推手是紐約社交名媛暨雜誌企業家瑪麗.瑪汀利.梅洛尼女士(Marie Mattingly Meloney),當她得知居禮夫人的研究居然因為鐳的供應不足而出問題,大為吃驚。她想出了一項計劃,希望能募到十萬美元來購買一公克的鐳(大概是能放進頂針的大小),並讓居禮夫人搭輪船到美國接受這份禮物。在居禮夫人抵達的隔日早晨,《紐約時報》還在頭版寫道「居禮夫人準備讓所有癌症畫下句點」(這是一項大膽的斷言,而且《紐時》第二天就默默收回了這個說法)。居禮夫人訪問的高潮,就是在白宮星光熠熠的招待會上,梅洛尼和華盛頓社交名流冠蓋雲集,其中還包括老羅斯福的女兒、社交名媛愛麗絲.羅斯福.朗沃斯(Alice Roosevelt Longworth)。在招待會上,居禮夫人直接從哈定總統的手裡接過一小管綁著緞帶的鐳,並「用彆腳的英語」(這是《紐時》的說法)表達感激之情。就算是在小科學的時代,募資仍然就是這麼一回事。

大眾開始想像,以為物理學可以解釋自然界的所有現象,包括化學和生物方面。例如拉塞福的傳記作者亞瑟.伊夫(Arthur S. Eve)就寫道,物理學家「不斷努力,一開始也有些成績,希望能用正負電子以及這些電子在以太裡產生的效應,解釋所有物理和化學變化。」而在他看來,如果這些物理學家是對的,就代表「像是遺傳、記憶、智識,以及人類對道德和宗教的想法……都能用正負電子和以太來解釋。」

然而,不是所有物理學家都如此自信。在整個一九二○年代,物理學愈來愈瞭解原子結構的精妙,但對自然界的描繪卻變得更加模糊。這裡的困惑,來自於兩項彼此相關、但同樣叫人困惑的現象。第一項,是在無限小的尺度下,自然界有著所謂的波粒二象性:從實驗結果看來,光和電子有時候會表現得像粒子,但也有時候表現得像是波。

愛因斯坦從早期在光電效應的研究結果強烈認為,光是由一種稱為「光量子」(light quanta)的粒子組成。但他也承認,像是繞射、干涉和散射等現象,顯然像是波。觀察到這些矛盾之後,愛因斯坦並未解決,而是把問題攤在同行的面前。在一九○九年於德國薩爾茲堡的一場科學研討會上,他就表示:「在我看來,理論物理的下一階段發展將會提出一種光學理論,能夠將波和粒子的理論結合起來。」

物理學家一直到一九二○年代中期,還在研究次原子行為的奧祕,希望隨著得到愈來愈多觀測結果,就能讓他們瞭解真相。但事實卻正相反:獲得的資料數據愈多,反而似乎愈難下定論。年輕的德國理論物理學明日之星維爾納.海森堡(Werner Heisenberg)回想,「很奇怪的是,我們愈接近解決方案,矛盾就變得愈嚴重。」當時唯一說得通的答案,似乎就是英國物理學家威廉.布拉格(William Bragg)爵士所說的:「星期一三五,是由上帝根據波動理論來操縱電磁學;至於星期二四六,則是魔鬼用量子理論來操縱電磁學。」

最後終於解決問題的是海森堡和他的導師:說話溫和但思想邏輯極其嚴謹的丹恩.尼爾斯.波耳(Dane Niels Bohr)。海森堡描述這個過程,說這就像是在濃霧裡忽然冒出了一個物體。他們的結論認為,在量子尺度上,人類的所知僅限於「能觀察到」的事件,而這樣的所知就會受到觀察工具的限制。換言之,如果實驗設備的設計假定電子是粒子,觀察到的電子就會是粒子;如果設計假設電子是波,觀察到的電子就會是波。實際上,粒子和波都只是電子的一體兩面,同樣都是事實,並無矛盾;在波耳看來,這是一種「互補性」。

雖然「互補性」是理論上的重大突破,卻還是無法藉以參透原子核的問題。一九二○年代第二項令人困惑的物理難題,就在於原子核究竟構造為何。

厄尼斯特.拉塞福把原子描述成一個微型的太陽系,旁邊圍繞著帶負電的電子,中間則是由帶正電的質子和帶負電的電子組成原子核,體積小但質量大。這種模型看似簡潔明瞭,於是成為許多人認定的真相,特別是波耳在一九一三年還為模型加了一個前提,使得模型看來更加完整。波耳認為,在一定能量下,電子會繞原子核作圓周運動;這樣一來,在控制軌道運動的古典力學、以及控制能量大小的量子力學之間,似乎就能達成和解,進而決定電子運行軌道所形成的「殼」。當時認為,原子核裡的質子多於電子,因而帶正電,至於在圓周軌道上的電子則是帶負電,於是兩相平衡之下,原子整體為電中性。照拉塞福的估算,如此一來,氦原子就是在軌道上有二個電子、在原子核則有四個質子與二個電子;鐳則是在軌道上有一百三十八個電子、在原子核則有二百二十六個質子、八十八個電子。

大家很快就發現,這個模型造成的問題比解決的問題還多,而且原子愈重,問題就愈大。一九二三年,波耳的原子模型邁入十週年,但物理學家對於模型能否適用所有原子已有疑慮。真正做實驗觀察之後,就發現波耳的模型只適用於最簡單的原子(氫,只有一個質子和一個電子)。只要到了第二輕的原子(氦),模型的結果就會開始出現異常,最後也就讓馬克斯.玻恩講出那些絕望的話。

這裡在搞麻煩的,就是那些原子核裡的電子。沒有人能解釋這麼大的粒子能怎樣放進原子核裡;就算放得進去,也沒人能解釋這些帶著高能量的粒子為什麼會乖乖不動。波耳本人最後也不得不承認,他所珍視的量子力學或許就是不適用於解釋原子核,有可能需要有更新、更叫人摸不著頭緒的力學,才能解釋日益增加的實驗異常現象。

現成就有的解決方案,出自拉塞福之手。這位卡文迪許實驗室的大老,在一九二○年代初就已經不斷研究這個謎團,一開始認為是因為原子核內的壓力太大,使得電子「大為變形」,於是產生與軌道上的電子大不相同的特徵。他認為這樣一來,電子可能與質子結合,形成一個不帶電、前人未曾發現的複合粒子,他稱之為中子。

拉塞福派出忠實的查兌克,要他找出這難以捉摸的中子。多年後,查兌克回憶道:「他詳詳細細地向我說明……很難想像,如果基本粒子只有質子和電子,原子核的構造會變得多麼複雜難解,所以需要藉助中子的理論來解釋。他也大方向我承認,他的說法多半只是純粹猜測……而且除了私下場合,他也很少去談這些事」,但「他完全讓我成了忠實的信徒。」

隨著研究進展,發現如果想解開原子核結構的謎團,所需的能量顯然必須比自然界能提供的更高。拉塞福倒是很樂意公開指出這件事背後的意涵。鐳發射出α粒子的能量只有微弱的七百六十萬電子伏特(electron volt),而發射β射線(也就是電子)的能量更只有三百萬電子伏特。拉塞福表示:「我們需要能提供一千萬電子伏特的設備,而且必須安全地放在合理大小的房間,以幾千瓦的功率就能運行……我推薦這個有趣的問題,希望技術領域的朋友能注意。」

(本文為《大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生》部分書摘)

書籍資訊

書名:《大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生》 Big Science: Ernest Lawrence and the Invention That Launched the Military-Industrial Complex

作者:Michael Hiltzik

出版:左岸文化

日期:2021

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案