文|Harriet A. Jacobs

譯|郭哲佑

我知道他這樣說謊是為了什麼。那是為了讓我知道:向女主人尋求保護沒有好處,權力仍掌握在他手上。我很同情老弗林特夫人。她是第二任妻子,比丈夫小很多歲。

這個白髮蒼蒼的惡人應該去試試另一個更聰明、更善良的女人的耐性。她完全挫敗了,不知該如何是好。她本來想痛快抽打我一頓,理由是我被強迫說的那些謊,但正如我先前所說,弗林特醫生不准任何人打我。這個老罪人很狡猾,因為鞭打可能會造成一些流言,讓他的本性暴露在兒孫輩面前。我常常慶幸自己在一個居民都互相認識的城鎮!如果住在偏遠的種植園,或是眾多人口的城市,那今天我這個女人不可能還是活的。奴隸制度的許多祕密都被隱藏了,像是異端審判一樣。據我所知,我的主人是十一個奴隸的父親。但這些母親敢說出孩子的父親是誰嗎?而其他的奴隸除了私下講之外,誰敢提起這件事?不可能!他們太清楚後果的可怕。

無可避免,我的外婆看見了蛛絲馬跡。她擔心我,於是想盡辦法要贖回我,但那個回答永遠不會變,老弗林特一再重複:「琳達不屬於我。她是我女兒的財產,我沒有出售她的合法權利。」這個小心的男人!謹慎到不把我賣掉,卻要無所忌憚地對一個無助的女孩(他女兒的財產)犯下更大錯誤。有時,這個加害者會問我是否想被賣掉。我告訴他,我寧願被賣給任何人也好過現在。他會裝得很受傷,責備我忘恩負義。「我不是讓妳進屋內,讓妳陪伴我自己的小孩嗎?」他說:「我曾經像對待黑人一樣對待過妳嗎?我從沒讓妳受罰,甚至不處罰妳來取悅妳的女主人。結果這就是我的回報,妳這忘恩負義的丫頭!」我回答,他是因為某些原因才偏袒我、讓我免於受罰,而他這種方式卻讓女主人討厭我、為難我。我如果哭了,他會說:「可憐的孩子!別哭!別哭!我會讓妳和女主人和平共處的。用我的方式處理。可憐的傻姑娘!妳不知道怎樣對妳比較好。我會珍惜妳的。我會讓你變成一位夫人。現在去吧,想想我答應過妳的所有事。」

我確實想過。

讀者們,我不是在虛構南方家庭的樣貌。我現在說的是簡單不過的事實。然而當被害者從奴隸制度的獸爪中逃脫,北方人卻同意扮演奴隸獵人的角色,把可憐的逃奴追捕回那些獸穴,「那裡面滿是死人骨頭,還有一切污穢之物」。不僅如此,他們還願意將女兒嫁給奴隸主,甚至以此為榮。那些可憐的姑娘,她們幻想在那陽光明媚的地方,常年開花的藤蔓庇蔭了一個幸福的家。她們注定要失望!年輕的夫人很快就會發現,自己把幸福交給了不顧她婚姻誓言的丈夫。各種膚色的孩子和她可愛的孩子一同玩耍,她知道這全都是她自家的小孩。

嫉妒、憎恨入侵她華美的家,美麗被破壞殆盡。

南方女人常常選擇的婚姻對象,是那些已經有很多奴隸私生子的男人。她們不為這些事操心。她們把那些孩子當作可變賣的財產,像種植園裡的豬隻。她們一定會讓奴隸們意識到這件事,因為私生子通常很快就會被她們交給奴隸販子,從而趕出自己的視線範圍。不過,我很高興有一些值得尊敬的例外。

我認識了兩位南方的夫人,她們勸服丈夫解放與他們有「親子關係」的奴隸。她們的要求獲准了。丈夫們在妻子高尚的秉性前羞紅了臉。雖然她們只是提議丈夫去做該做的事,卻博得了他們的尊敬,讓他們做出模範行為。不再有隱瞞。信任取代了不信任。

奴隸為什麼會有愛呢?為什麼要任憑心靈的枝蔓,纏繞在隨時可能被暴力奪去的東西上呢?當死亡之手帶來分離,虔誠的人會順從地低頭說:「不是我的意志,而是祢的意志,主啊!」不過如果是其他人無情的手,他不管受到何等痛苦都很難順從。我還是小女孩的時候不會這樣想,青春就是青春。我喜歡並放任這種希望:我認為我四周的烏雲會被光明驅散。

我忘記我出生之地的陰影太過濃密,以致於光線無法穿透。在那個地方,

笑聲不是歡樂,想法不是心靈,文字不是語言,甚至人也不是人類。在那個地方,哭喊應著詛咒,尖叫應著擊打,每個人都在各自的地獄裡受折磨。

附近有個年輕木匠,是一個生而自由的黑人。我們從小認識,之後也經常見面。我們相互依戀,他接著向我求婚。我用年輕女孩初戀的所有熱情愛著他。但我一想到自己是奴隸,法律不允許我這種人結婚,心情就變得非常沉重。我的愛人想買下我,但我知道老弗林特醫生固執又專制,不可能同意。我一定會在他那裡遇到麻煩,而且女主人那裡也不會有希望。

她很高興可以擺脫我,但不是用這種方式。如果我是被賣去偏遠的州,她才可能落下心中的大石。而我如果沒有贖身就在附近結婚,還是一樣會受到醫生的支配──因為奴隸的丈夫沒辦法保護妻子。此外,正如許多人,女主人似乎也認為奴隸沒有權利擁有自己的家庭。他們認為奴隸生來就是為了服侍女主人的家庭。我聽過她底下一個年輕女奴的故事,那女孩說有個黑人想娶她為妻。「小姐,要是我再聽到妳提起這件事,就把妳剝皮醃了吃。」她說:「妳認為我會讓妳照顧我的孩子,加上妳跟那個黑鬼的孩子嗎?」這個女孩生過一個黑白混血兒──白人父親當然不會承認。而那個愛著她的可憐黑人則會很驕傲地承認,那個小孩就是自己無依無靠的後代。

許多不安的想法在我腦海中縈繞,我不知所措。最重要的是,我不想我的愛人遭受那種深深刺入我靈魂的侮辱。我和外婆談了這件事,也說出我的部分恐懼。我不敢說出最壞的部分。她早就懷疑一切不對勁,如果我證實了那些懷疑,我知道風暴會降臨,而我所有的希望都會瓦解。

這個愛情之夢讓我通過許多難關,不能冒險讓它消失不見。附近住了一位女士,是老弗林特醫生要好的朋友,經常來家裡拜訪。我很敬重她,她也總是對我表現出友善的關心。外婆認為她對醫生有很大的影響力。我於是去找這位女士,把我的經歷告訴她。我說,我知道自己愛上一個自由人會是很大的挑戰,但他想贖回我。如果老弗林特醫生同意,我相信我的愛人願意付出任何合理的價格。她知道夫人不喜歡我。所以我小心地暗示她,或許我的女主人會同意把我賣掉,這樣就可以擺脫我了。這位女士帶著良善的同情聽我說話,答應會盡全力幫助我。她後來跟醫生談過一次,我相信她誠心替我說話,但一切都是枉然。

現在我多麼害怕主人!無時無刻都可能被叫去他面前,但一天過去了,沒聽見任何消息。隔天早上有人告訴我:「主人叫妳去他的書房。」我發現門半開著,我在那呆站了一會兒,望著那個聲稱有權力支配我肉體、靈魂的可恨男人。我走進去,想盡辦法裝鎮靜,不想讓他知道我的心正在淌血。他目不轉睛地看著我,表情似乎在說:「我真想現在就殺了妳。」最後他打破沉默,這讓我們各自鬆了一口氣。

「所以妳想結婚了,是嗎?」他說:「而且是跟一個自由的黑鬼。」

「是的,先生。」

「好吧,我很快就會讓妳知道,到底誰是妳的主人,是我還是那個妳很崇拜的黑鬼。如果妳一定要找個丈夫,妳可以找一個我的奴隸。」

就算我愛上的是他的奴隸,去當他奴隸的妻子又是什麼處境,要抱持什麼心情!

我回答:「先生,你難道不認為奴隸會有自己偏好的選擇嗎?你認為所有男人對她來說都是一樣嗎?」

「妳愛這黑鬼嗎?」他突然說。

「是的,先生。」

「妳怎麼敢這樣跟我說!」他憤怒地叫道。停頓了一下,他又說:「我猜妳比較看重妳自己,妳比那些小狗更加無禮。」

我回答:「如果他是小狗,那我也是小狗,因為我們都是黑人。對我們來說,相愛是正確而光榮的。先生,你說是小狗的那個男人從沒侮辱過我。如果他不相信我是一個善良的女人,他就不會愛我。」

他像老虎一樣撲了過來,重重打我一拳。這是他第一次打我,但恐懼並沒有使我壓下怒火。我一回過神來就大聲說:「你打我,因為我誠實回答你的問題。我真看不起你!」

沉默了幾分鐘。也許他在想要如何懲罰我,或者,他想給我一些時間,讓我回想剛才是對誰說了這些話。最後他問:「妳知道妳說了什麼嗎?」

「是的,先生,但你這樣對我,我不得不這麼做。」

「妳知道我有權對妳為所欲為嗎?就像我喜歡和妳在一起一樣,我也可以殺了妳。」

「你已經試過殺我了,我倒希望你真的殺我。但你沒有權利對我為所欲為。」

「閉嘴!」他用雷鳴般的聲音說:「天啊,女孩,妳太忘乎所以了!妳瘋了嗎?如果妳瘋了,我很快就讓妳恢復理智。妳覺得別的主人會像我今天早上一樣忍著妳嗎?很多主人會當場殺了妳。還是妳想要因為傲慢被送去監獄?」

「我知道我失禮了,先生。」我回答:「是你逼我這樣,我沒有辦法。至於監獄,那裡或許對我來說比較平靜。」

「妳該去那裡,」他說:「那種對待會讓妳忘記『平靜』這個詞的意思。這對妳不錯,會讓妳少了一些崇高的理想。但我還不準備送妳去──雖然妳對我的仁慈如此忘恩負義。妳是我一生的禍根。我一直想讓妳快樂,回報卻是最卑鄙的背叛。不過琳達,就算妳無法感激我的好意,我還是會包容妳的。我再給妳一次改過自新的機會。如果妳規規矩矩,照我說的去做,我就原諒妳,像以前那樣對妳。如果妳不聽我的話,我會懲罰妳,像懲罰我種植園裡最卑賤的奴隸。別再讓我聽見那傢伙的名字,只要妳讓我知道妳跟他說話,我會剝了你們兩個的皮。如果我發現他在我家旁邊鬼鬼祟祟,我會像射狗那樣對他開槍。妳聽到我的話了吧?我是在給妳上一堂婚姻跟自由黑鬼的課!滾開,這是我最後一次跟妳談這件事。」

讀者們曾經恨過嗎?我希望沒有。我從沒有過,只有一次,而我相信我再也不會了。有人稱之為「地獄的氣息」,而我覺得確實如此。

醫生兩個星期沒跟我說話。他想折磨我,讓我覺得自己丟臉,因為我接受一個被人尊重的黑人的求婚,而不是一個白人粗魯的追求。雖然他的嘴不屑跟我說話,但他的眼睛卻很健談。他看我的眼光,比動物盯著獵物還仔細。雖然他沒法讓我讀他的信,但他知道我會寫信。他現在擔心我和其他男人通信。遺憾的是,他不久之後厭倦了沉默。有天早上,當他穿過大廳要離開房子時,想盡辦法塞了一張紙條到我手上。我想我最好讀一下,免得他自己讀給我聽。上面寫著那次動粗的一些道歉之詞,並提醒我「一切都是我的錯」。他希望我有發現一件事──我惹他就只是在傷害自己。他寫說,他已經下定決心去路易斯安那州。他會帶幾個奴隸一起去,而且打算讓我加入。女主人則會留在這裡,所以我到時候就不用怕她了。如果我該得到他的善意,那他保證一定會慷慨給予。他請我仔細考慮,隔天再告訴他答案。

第二天早上,我被吩咐拿剪刀去他房間。我把剪刀放在桌上,也把那封信放在旁邊。他以為那是回信,沒有再叫我回去。我一如往常去學校接送小女主人。他在街上遇見我,命令我回去之後到他辦公室。進去之後,他亮出他的信,問我為什麼不回信。我回答:「我是你女兒的財產,你有權把我送到任何你所想的地方。」他說很高興聽見我願意,他會在初秋時動身。他在鎮上有一間很大的診所,所以我起初還以為他為了嚇我而捏造故事。但不管怎麼樣,我決定永遠不跟他去路易斯安那州。

夏天過去了,初秋時,老弗林特醫生的長子被派到路易斯安那州調查移民的狀況。這個消息並沒有讓我不安,因為我知道我不會和他一起去。在此之前,我沒有被送去過種植園,因為他的兒子在那裡。老弗林特醫生會提防他的兒子接近我,也會提防把我叫到種植園裡工作的監工,結果讓他沒辦法折磨我。奇怪的是,有這些讓我不用去種植園的保護者,我難道要得意嗎?至於那裡的監工,我對他的尊敬還不如一條獵犬。

小弗林特先生帶回的報告,沒有顯示出路易斯安那州有益,於是我再也沒聽見移民計畫的一切。不久之後,我在街角遇見我的愛人,停下來和他說了幾句話。一抬頭,就看到主人正從窗戶望著我們。我急忙回家,嚇得渾身發抖。他立刻叫我去他的房間。他一見到我就打我。「女主人想什麼時候結婚呀?」他嘲諷地說。接著是一陣咒罵。我多麼感激我的愛人是自由人!他就算跟我說話,那個暴君也沒有權利鞭打他!

我反覆思考這一切會如何結束。醫生不可能同意把我賣掉的任何條件。他決定要留住我、征服我,意志有如鋼鐵。我的愛人是一個聰明、虔誠的人。只要我還是奴隸,就算他被允許娶我,婚約也無法讓他保護我不被主人傷害。他如果看見我命中注定的屈辱,一定會很難過。然後,如果我們生了小孩,我知道必須「遵循其母親身分」(當時美國政府為了「界定自由人與奴隸」而定的規則)。對一個自由而聰明的父親而言,這種打擊多麼可怕!為了他,我不該把他的命運連上我的不幸。他要去薩凡納處理他叔叔留給他的一點遺產,雖然我很難受,但我認真求他別回來這。我建議他到自由州去,他在那裡可以暢所欲言,他的才智也會更有幫助。他於是離開了我,仍然盼望著我有天被贖回。希望之燈熄滅了。我少女時期的幻夢破滅,感覺孤獨又淒涼。

但我並沒有被剝奪一切。我還有一個好外婆、一個親愛的弟弟。當弟弟摟著我的脖子,注視我的眼睛,像是可以從我雙眼看穿我不敢說出的煩惱時,我覺得自己還有人可以愛。但是,一想到主人的壞脾氣可能會把他從我身邊奪走,這種愉快就冷卻了。如果他知道我們多麼愛著彼此,我想,他把我們拆散一定會很開心。我們常常一起想去北方的計畫。但就像威廉說的,這種事都是說的簡單做的難。我的行動受到密切監視,我們也沒有辦法弄到能支應的錢。至於外婆,她強烈反對孩子們做這種計畫。她記得班傑明可憐的遭遇,擔心如果又一個孩子逃跑會有類似遭遇,或甚至更糟。對我來說,沒有什麼比現在的生活更可怕。我告訴自己,「威廉必須得到自由。他應該去北方,我要跟隨他」。許多奴隸姐妹們都有著同樣的計畫。

(本文為《為了自由:一名女奴的奇蹟逃脫故事》部分書摘)

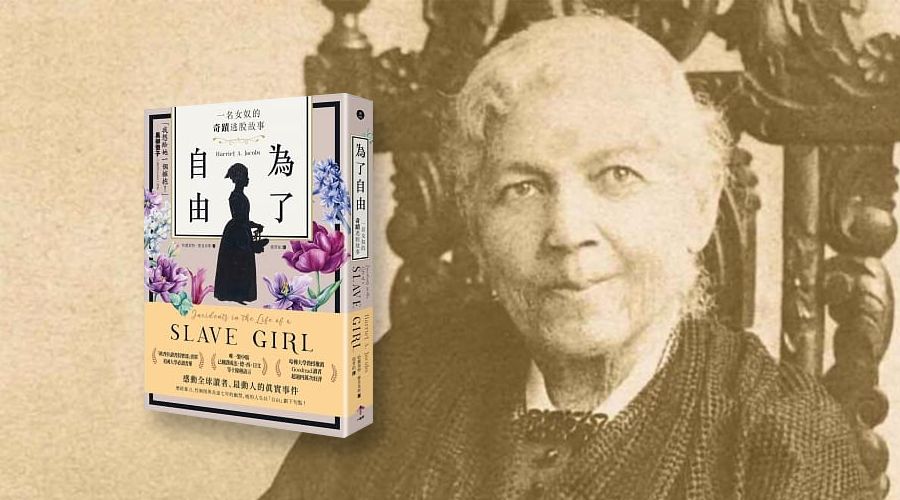

書籍資訊

書名:《為了自由:一名女奴的奇蹟逃脫故事》 Incidents in the Life of a Slave Girl

作者: Harriet A. Jacobs

出版:一起來出版

日期:2021

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案