文|Alain Corbin

譯|蔡孟貞

社會菁英階級對香氛的新用途,恰巧吻合了此時興起的盥洗新禮儀:個人不應使用嗅覺防護罩來掩飾自己的不良衛生習慣。相反地,應該要盡量讓大家聞得到個人身上,專屬於我的獨特氣層。只有某些經過嚴選,且明確能調和體味的植物性芳香,才會對人產生吸引力。加上鏡中我影(selflooking glass)概念的發酵,女性開始留意自己吸汲的香味並想要控制它。優雅香氛對心理與社交方面的功效,恰好可以解釋此時新興的時尚氛圍。「我們該想辦法讓自己喜歡自己,調香師戴讓(M. Déjean)在談到植物性香氛時,曾說:『香氛能讓我們在聚會中顯得活潑幽默,讓別人喜歡我們,這正是群居社會的基礎。如果很不幸的,連我們都不喜歡自己了,還有誰會喜歡我們呢?』」這段話與法國史學家夏提葉(Roger Chartier)對於學生禮儀手冊的看法不謀而合:「禮儀規範開始朝向不妨礙他人,且符合整體衛生的方向走,學生在遵守規範的同時也能讓自己感到高興,得到滿足感。」女性希望吸引人來聞她,因為這意味著她想表現出自我的意念獲得了肯定。透過身體衝動的暗示,與從他人身上看到的自我鏡影,女性創造出一種交織著夢想與慾望的香味。從氣味拼湊走向嗅覺短句的轉變隱然成形。

新的時尚氛圍,對優雅與細微處的重視,也解釋了莫茲觀察到的重大歷史事實:從嗆辣挑釁轉向人人歡迎、從人工回歸到自然。曖昧未明的撩撥才讓人心旌動搖。「戴讓寫道:『人們噴灑香水……是為了要滿足嗅覺上的渴望……這不是那些強烈粗暴的味道可以滿足的,人們需要的是那種難以捉摸、難以道明的甜美芳香』。」

這樣的原則逐一實踐下來,自然導致人們開始抵制動物性香氛。一七六五年,《百科全書》如是寫著:「打從人們的神經變得更嬌弱起」,龍涎香、麝貓香和麝香就被逐下了時尚的神壇。人們再也受不了散發麝香味的手套,因為香味實在太過濃烈了。相關的記載可謂汗牛充棟:法國醫生勒卡(Claude-Nicolas Le Cat)宣布,麝香已經落伍了;戴讓暗示麝香已失去人氣,彷彿這已是不爭的事實,無需再贅言解釋,所以,他只為龍涎香辯護。儘管如此,戴讓仍小心謹慎地不過分誇張,因為也有些陳述抱持著更加保守的態度。有些人強烈抨擊動物性香氛時,仍有人持續愛用「皇家龍涎香精萃」(extraits d’ambre royal),且熱度不曾消退。麝香頑強的抵抗雖然曾遭到強力鎮壓,但麝香的確存續下來了,且流傳至今,今日還是有人在販售麝香,這說明了慾望與禁忌的祕密遊戲一直有人在玩。某些特定人士仍舊喜歡這一味。

英國心理學家艾利斯(Havelock Ellis)理性分析了麝香遭人唾棄的現象,並將之視為性學史上的一件大事。他認為截至十八世紀末,女性使用香氛的目的並非如當時的學者所言,是為了掩蓋身上的體味,反而是為了凸顯體味。麝香的功能跟馬甲一樣,都在強調身體曲線之美。德國性愛嗅覺器官學大師哈根(Hagen)認為:女性在此之前一直循著這個目標,追尋最濃烈、最野性的香味。

從這個角度來看,動物性香氛在十八世紀末期的人氣下滑,只不過是宣告這類性愛氣味的「原始價值」不復當年罷了,艾利斯再次印證了波爾德那些讓人心驚的研究。自此,西方世界的男人和女人無不費盡心思地,企圖遮掩身上散發的惱人體味,且遮掩的技巧愈來愈高超。其目的在否認嗅覺在性事上扮演的角色,希冀至少要把香氛帶離煽情與影射的範疇,總之從此以後,暗示親密關係的要素從腺體分泌的濃郁氣味,變成了甜美的薄薄香汗。這是性誘惑史上,絕無僅有的重大變革。二十二年之後的弗洛伊德(Freud)卻是個例外,當人們群起貶抑體味在情慾撩撥上的角色時,他是第一個大談嗅覺感受挑動激情慾望的人。

不可諱言,感覺主義是推動禁止使用動物性香氛的一大功臣。排泄口的位置離生殖器官很近——麝鹿的麝腺就是鐵證——所以動物性香氛會帶有穢物的臭味,而這股糞便臭味正好說明了生殖器官何以會讓人覺得不好意思,說得更白一點,讓人感到羞恥。哈特利對這樣的說法深信不疑,他說:「伴隨著羞恥心、不潔等想法而來的不快情緒,有相當大的程度來自動物排泄物的惱人臭味。」這位英國哲學家就這樣,給了早期的天主教宗教作家們(Pères del’Eglises)一個學術理論,來解釋他們珍視的信念。哈特利的理論隱隱地驅使人們譴責、棄用麝香、龍涎香和麝貓香。

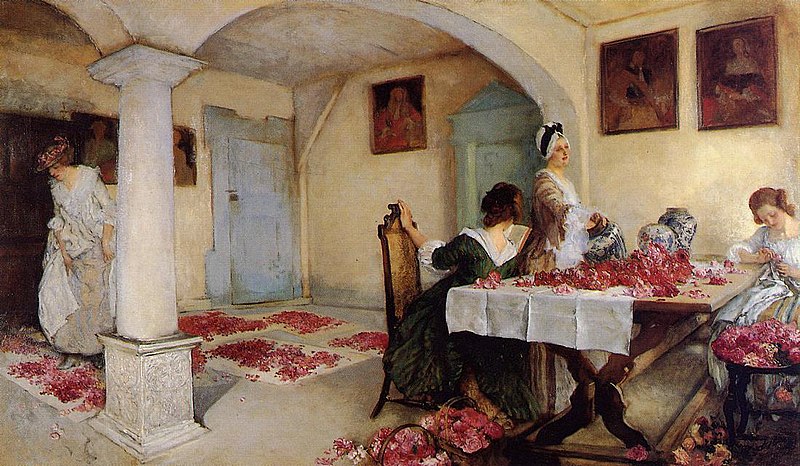

動物性香氛不敵落敗,前面已經提過箇中的學術理由。它的衰敗過程是複雜又離奇,繼之而來的是對春天花卉精萃的瘋狂著迷,「香精」、「精油」和「香水」無不大發利市。這股新的時尚有著多重面向。路易十五的宮廷,規定每日必得使用不同的香氛。除了大獲好評的玫瑰露之外,還有紫羅蘭香露、百里香香露,特別值得一提的是,薰衣草香露和迷迭香香露。「馬盧因記載:薰衣草香露被廣泛地用於清潔盥洗,和衣櫥薰香。一般而言,薰衣草香味是所有香氛之中,人們最適應,最能接受的香氣。」到了一七六○年,坊間推出了所謂的元帥夫人與公爵夫人香露,人們爭相使用。這股風潮等於認同了這波對自己的體味產生的新警覺心。數年之後,來自島嶼的植物香料為植物性香氛系列產品,更添一絲異國風情。男人,跟女人一樣,被動地接受了這股新風尚,卡薩諾瓦曾嘲笑年輕的巴瓦男爵(baron Bavois),說他的房間滿滿都是他身上抹的香露和香膏的味道。

雅緻的「香氛」成為個人身體衛生禮儀的一環。雖然,確實有好幾位醫生,尤以普拉特納為首,建議使用純水來盥洗,並要大家小心那些添加了香精的混合物,可惜沒有人聽。十七世紀,「天使香水」(eau d’ange)風行一時,但到了一七六四年,戴讓告訴我們,此時已經沒有人使用它了。緊接著由散發水果甜香的香水、飄散花香的香皂和香膏,還有沐浴時搓揉身體的香氛球,接棒擅場。香水大師開始製作香錠和香粉,方便去除雙手的異味,或掩蓋臭味異常頑強的物品。日子久了,人們逐漸形成了用玫瑰清露漱口,還有用鳶尾花香膏來讓口氣清香的習慣。

風流文學很快地就反映了麝香沒落的事實。雷蒂夫的情色文學,對於衛生和洗漱也多有描述。不得不說玫瑰露在內文中獨佔鰲頭,不斷地朝輕佻的女性小配角身上,腳上、屁股和「陰部」噴灑。連坐浴桶都成了情慾歡愉的配件。卡薩諾瓦的文字裡也都是同樣的單一氣味,彰顯了女性用玫瑰露洗澡似乎已是一種必然的儀典。香味不全然都出現在翻雲覆雨的交歡場景裡面,它有時也與肉體慾望保持著一定的距離,像是在薩德侯爵(Sade)的情色文學世界裡,就完全看不見它的蹤影。

醫生的謹慎不是沒有原因的,因為皮膚的強大吸收力逐漸被披露。但香粉能消弭這份疑慮,而且香粉比任何一種香氛產品,都更能展現出使用者的個性。戴讓這樣寫著:香粉是「按照每個人的品味與喜好來調配,而且味道比同樣成分調製出來的香水更加顯著」。聲譽維持不墜近百年之久的元帥夫人香粉,是由督蒙元帥(maréchale d’Aumont)的夫人精心調製而成,混合了鳶尾花、丁香、薰衣草、玫瑰、香橙和馬驕蘭(marjolaine)的味道。此時常見的香粉有鳶尾花香粉、塞普勒斯(Chypre)香粉,還有就是康乃馨香粉。尤其是康乃馨香粉在路易十五統治末期大放異彩。它的成功象徵了植物性香氛的勝利。

人們對花卉的癡迷,就這樣自然而然地走到了著魔的地步:追求時尚的巴黎婦女親自種植丁香和羅勒盆栽;女性化妝室裡,裝飾著大盆大盆的花卉;高雅的仕女時興配戴忍冬花或野地生長的野花,像是黃花毛茛(Renoncule)、風信子、黃水仙、鈴蘭、牽牛花與各種野生毛茛。其中又以紫羅蘭最受推崇。瑪麗安東妮皇后(Marie-Antoinette)將這些遠在她入主宮廷之前就已風行有年的時尚行為,更加發揚光大。

濃郁的香氛已經過時,一般認為只有輕浮的老女人,或鄉野村婦才會用。身上的動物性香氛,會洩漏老百姓的身分。梅西耶說:「高雅仕紳的身上絕對聞不到龍涎香的味道。」曾有一位身上噴出濃烈麝香味的老花癡公爵夫人,她一走出來,就算站得遠遠地離她有二十步之遙,都還能聞得到,卡薩諾瓦甚至因此差點昏過去。卡薩諾瓦自己只用沒藥和安息香,這是用來炮製魔法師用的含硫工具。曾有一名迷人的瑟蕾絲丁(Célestine)拒絕了他,她甚至取笑他身上的香水味道,但後來她的出身遭人披露,她才坦承自己使用母羊油脂(graisse de chèvre)。

一八六八年,大仲馬(Alexandre Dumas)在論及舊制度末期的菁英階級時,這麼寫著:「除了哲學家之外……,每個人都是香的。」艾德蒙.龔固爾(Edmond de Goncourt)和于斯曼也為這十八世紀的芳香傳奇獻出了一份心力。雖然文人的文字描寫稍顯浮誇,但在《百科全書》中有一部分是事實。在室內薰香讓環境和擺設變得清香宜人的做法,在當時可能是一種捨棄麝香和麝貓香後的補償行為。調香師於是推薦各種「可隨身攜帶的芳香組合」,不再需要侈言療效,人們只是單純的「因為喜歡而用」。戴讓進一步說明道:「大家把香料放在小瓶子內,免得不喜歡這些香味的人聞了皺眉。」人們把浸泡了香水的棉花藏在迷你小瓷瓶,或是橡樹果實內,然後縫在衣服上。高貴的人物還會互別苗頭,比較分析對方香氛的組合成分。擁有皇家香水,象徵著隸屬奢華貴族階級,像是卡薩諾瓦總是隨身攜帶路易十五宮廷人士送他的那瓶香水。我們也都看到了薩德侯爵被監禁在巴士底獄時,曾寫信要求收件人寄濃烈的「香氛」給他,顯得他是多麼得嚴肅且堅持。

女性最偏好的策略性小物是香水手帕,它的使用風潮一直延續到十九世紀。調香師與追逐流行的女士,還會製作「可以隨身攜帶的小靠枕」,枕心裡撒滿了微含麝香味道的紫羅蘭香粉。還有一種所謂的「英格蘭香袋」(sachets d’Angleterre),外層用的是塔夫塔綢(taffetas)或佛羅倫斯綢布料,而不是用會破壞香氣的帆布,而這些都可以在家裡縫製。只要塞入吸飽香水的棉花,或是一小撮的香粉,再用緞帶繫在仕女的睡衣上,或放進衣櫥、五斗櫃,抑或床頭櫃的抽屜裡即可。

飾品配件也要有香氣才行,這使得淡淡的普羅旺斯香水手套取代了麝香手套,只要使用香水扇子,搧來香風陣陣,連帶搧來仕女酥胸與花束的美妙氣息,與手套的甜香融合得恰到好處,真可謂嗅覺之絕妙饗宴。至於用薰了香的布料縫製小配件,這種盛行於英格蘭與蒙佩里耶的時尚做法,一般在法國比較少見。讓睡衣躺在一籃子優雅香氛裡一陣子之後,再穿上它蔚為流行,可見情慾撩撥方法的大改變。

所有的配戴物飾,像是勳章或珠鍊,都可以接受香氛的薰陶。礙於在仕女面前抽菸的行為不合禮儀規範,男人開始改抽散發淡淡茉莉花香、晚香玉和橙花香的鼻菸。連廚師也拼了命地讓菜餚變香。

私人空間裡,更是各種細緻香氛不一而足:芳香盒(boîte parfumée)、香氛籃(corbeille desenteur)、還有乾燥花(savant pots-pourris),據說有些乾燥花的香氣可維持長達十年,甚至十二年之久,這使得有錢人的公寓得以永保清香。製作這些產品,就跟製作香膏、香粉或香水一樣,需要真正的手藝,我們或許可以這麼說,保持居家清香的家庭工藝,能與調香大師的商業產品一較高下。

儘管身體清潔方面的進展仍相當有限,但盥洗室卻已然成為調情的聖殿。盥洗室跟仕女專用小客廳一樣,是一個充滿了親密誘惑的嗅覺環境,更何況盥洗室還有帷幔和鏡子呢。帕爾尼繼盧梭之後,也曾來到在這個以龐巴度夫人(Mme Pompadour)為代表的情慾撩撥聖地,駐足緬懷。相反地,黎希留公爵(duc de Richelieu)讓人在府邸安裝了噱頭十足的香風扇,雖然這個裝置可說是將嗅覺感受推到了極致,但似乎沒有引發跟風潮。

(本文為《惡臭與芬芳:感官、衛生與實踐,近代法國氣味的想像與社會空間》部分書摘)

書籍資訊

書名:《惡臭與芬芳:感官、衛生與實踐,近代法國氣味的想像與社會空間》 Le miasme et la jonquille: L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles

作者:Alain Corbin

出版:臺灣商務

日期:2021

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案