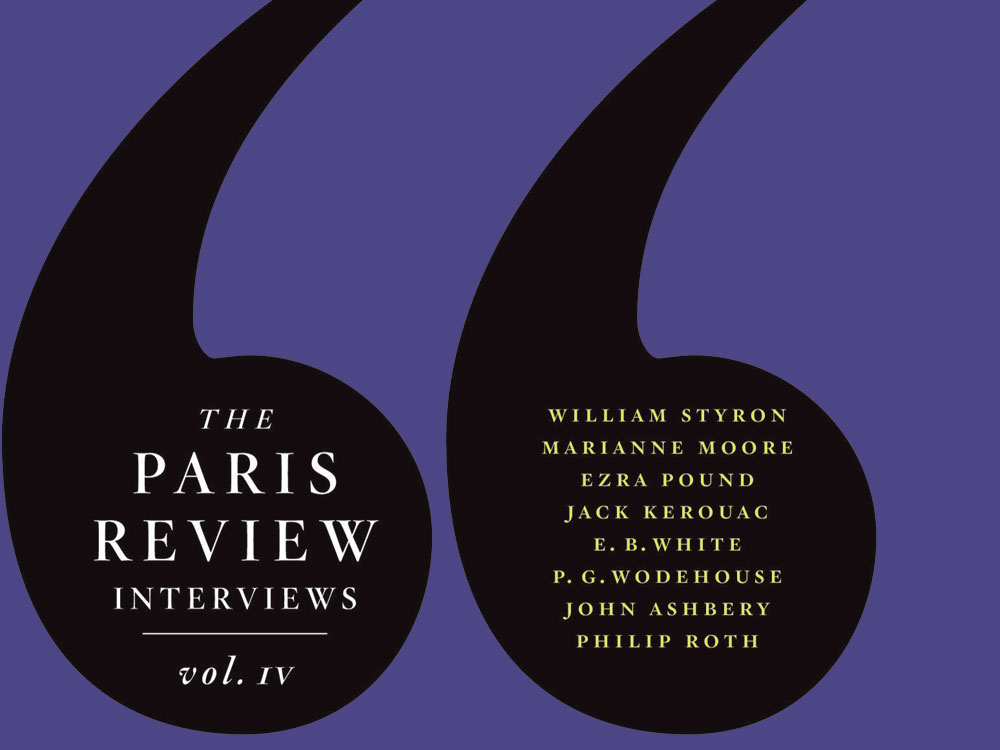

《巴黎評論》(The Paris review)是1953年創辦的美國文學雜誌,其中的〈作家訪談錄〉最他們最持久也最著名的專欄,從西蒙波娃、莎崗、海明威、米蘭・昆德拉、亨利・米勒,到近期的史蒂芬・金、石黑一雄、村上春樹──多數文學愛好者喊得出名字的當代作家都曾經接受過《巴黎評論》的採訪。

身為這個時代的讀者,我們是幸運的,不需要理解多種語言,依然能閱讀各國的文學著作,讀著《巴黎評論・作家訪談錄》,更覺得身為一個寫作者──即使不以此為職業,也是幸運的,窺視作家們的閱讀與寫作偏好,甚至還有他們對於文學的解讀。

我從不相信坊間的「作家養成課」及「寫作速成班」,沒有閱讀習慣或不經常寫作的人,如何速成學會寫作?曾在網路上看到有人推薦〈作家訪談錄〉說明這是「寫作者的聖經」,有些反感。與其說讀〈作家訪談錄〉可增加寫作能力,不如說透過採訪編輯的視角理解作家對於藝術的領悟是比較恰當的。

早期的作家對於採訪者的提問相較於近期的作家更加不隱藏情緒,楚門·卡波提(《第凡內早餐》的作者)直接說「若你讀過我的小說,應該會明白」;納博科夫不是很耐煩一再解釋俄文的Poshlot──這沒有對應的英文,但可翻譯為「庸俗」;而說出「媚俗」的米蘭昆德拉雖然接受採訪卻不願意談自己,只想談論作品,他說:「拒絕談論自己是將文學與形式放在注意正中心,聚焦小說本身的一種方式。」我猜測這樣的「決定」和他的出身有關,另外也因為昆德拉的採訪是在1983年的巴黎,他的作品真正成為暢銷書的那年,保持神秘感應該是必要的公關手法?

關於寫作風格,楚門·卡波提說:「除非譯者跟作者是藝術上的雙胞胎,才有可能在翻譯時複製了作者的『風格』。」在他看來,風格和眼睛顏色一樣無法改變,不可能刻意為之;而被其他美國作家一致認同最有寫作風格的海明威則認為寫作者不應該太清楚自己的風格,一旦如此,他就有可能無法繼續創作。

近期的作家或許是因為擔心媒體評價而顯得特別友善謙和,石黑一雄對於自己的年輕歲月侃侃而談,我們所知道的石黑一雄寫的小說都很成功,《長日將盡》是他三十出頭寫的,得到英國的布克小說獎也翻拍成了電影。但而他首次投稿的作品是一篇半小時的廣播劇劇本,被BBC退回,甚至還將馬鈴薯的複數拼成potatos(當然只是筆誤) 。據他所說,會開始創作是發現自己的音樂家夢想無法達成,如此看來成為一位作家是他次要的選擇。訪談中他屢次提及寫作是很容易的事,當時他還沒有取得諾貝爾獎,但已被譽為是英國當代前五十偉大的作家。就如同海明威、卡波提和昆德拉也在訪談中提到對於音樂或其他藝術上也擁有極高的興趣,石黑一雄熱愛搖滾樂,因為對於其他藝術形態的喜好也激發這些作家的創作靈感。

讀著〈作家訪談錄〉發現採訪編輯特別喜歡問美國作家在歐洲生活的經驗,並要他們分享其與寫作的關係。可想而知,大眾對於國外的生活是有憧憬的,也相信離開原先生活的環境對於寫作有所啟發。亨利・米勒承認自己喜歡待在別處,在法國所體會到的自由幫助他創作,在希臘找到表達自我、解放自我的方式,若他從來沒去過那些地方可能就無法成為一名作者,甚至說「在美國的話,我可能會被逼瘋了,或者自殺」。還有,海明威對於巴黎的那段敘述也替巴黎帶來不少觀光客吧!

我從兩個月前開始閱讀〈作家訪談錄〉,同時也在想怎樣的人有資格採訪這些以現在觀點來看都是大文豪的作家們?有趣的是若作家不願意分享太多,採訪者就會以較多的篇幅敘述他們的居家環境,例如海明威是個不太願意談自己的創作想法的人,這似乎是他的迷信。可以想像,當時要採訪海明威的人應該有更大的壓力,而在訪談紀錄前先下了註解:「在採訪過程中,他曾多次強調,寫作這門手藝不該被過度的探究所干擾」先替讀者打了預防針。

採訪者對於女性的作家則會特別的強調其外型和穿著,西蒙波娃有著很藍的眼睛,看起來很年輕,又說著莎岡「若要說她是個愛慕虛榮的女孩,只見她腳上那雙皮質細緻、做工精緻的高跟鞋」──有可能是一種性別偏見,或只是為了她在拿到稿費後買了一台JAGUAR跑車而作解釋?

書籍資訊

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案