文|印卡

「一只肉體的螺絲/就是靈魂所栓住的全部」?──當艾蜜莉‧狄金遜寫下這句話的時候,美國剛好開始了南北戰爭。被視為解放階級的南北戰爭,有時更徹底地被看做為北方資產階級全面清除南方的鬥爭,從此美國踏上資本主義的加速發展。這場內戰有許多的第一次,是第一次現代戰爭,首次使用飛行器於戰事中,比如利用熱氣球探勘敵方。當然,紅氣球也常在艾蜜莉詩中扮演著情緒水平儀這樣子的角色,有時那是歡樂,有時又是告白的哀戚。但相距法國科學家讓‧弗朗索瓦‧德羅齊耶(Jean-Francois De Rozier)首次讓熱氣球升空,到南北戰爭升起戰用氣球的時候已經是近八十年後了。在戰時,到底對於詩人的心靈有多大的影響呢?即便是眾人心目中的隱居詩人,在研究狄金遜的學者Karen Dandurand努力下,也發現艾蜜莉‧狄金遜在當時的北方聯邦軍的雜誌上《戰鼓敲》發表過三首詩。

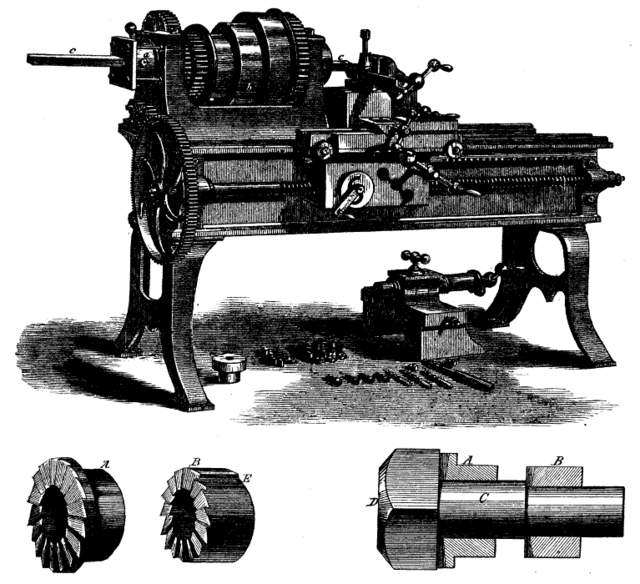

雖然螺絲在艾蜜莉‧狄金遜的描述中不過是神靈下的肉體,就像是人類歷史中流行已久,把上帝當作是時鐘的工匠,宇宙被當作是精準的時計。讓人想起1641年笛卡兒說:「春天燕子歸返的時候,它們一定運作如時鐘。」機械論的世界在艾蜜莉‧狄金遜詩中不知不覺透露了出來。只不過螺絲,或許遠遠比我們所想像地,早在西元前二世紀就從阿基米德運用螺旋線原理所發明水螺絲的引水系統中出現。但如果回到「一只肉體的螺絲/就是靈魂所栓住的全部」這一句充滿力量的話語,總會想到15世紀,螺絲取代鐵釘使火槍更穩固的理由。

我曾在《螺絲與螺絲起子》中看過一台中古世紀的壓紙機的模型。那是從羅馬時期的亞麻榨油機改良而來。在大木框中,靠著一隻長螺絲與長柄,透過這個方式便可以把紙大大地壓縮。尤其當螺絲這樣的角色,廣泛地出現在詩歌作品當中,例如1884年曾寫下國際歌歌詞的歐仁‧鮑狄埃(Eugène Edine Pottier)在其〈危機〉詩中這樣寫著:

捏在資本家的掌心,

我好像被人卡住脖頸,

如果卡得太緊,我起來反抗,

剝削者會把螺絲擰得更緊。

已經是最低水準的工資,

降到連肚子都填不飽,

我們強壓怒火,忍氣吞聲,

但是我們的生活越來越糟。

只要看過螺絲在這些原始機器中的形象,或許就更清楚知道了壓榨這件事,如何在這些語言與動作間被生動地再現而出。螺絲常是這樣隱微地描述著不同的驅力,甚至在東亞的詩作也可看到這樣由銘刻於技術物的身體感,如高村光太郎在〈牛〉一詩中寫下──

可是,牛的力量是潛力

而非彈簧

是螺絲

是拉車爬坡向上的螺絲之力

牛排除障礙時

顯得那麼靈巧

文本中,力量透過著螺絲更精密地表達,生命不同於直截的力量形式,或是韓國詩人成贊慶〈那首詩是誰寫的〉寫道──

那首詩是誰寫的

太初轟響的餘味悄悄地縈回的詩

像長時間的細螺絲槽子般在捲著的詩

以垂直或平行來熠熠閃光的詩

螺絲的線條在成贊慶這首詩中軟化為一種時間抒情的力道。我不知道是否有讀者也讀過荷塔‧慕勒(Herta Muller)的諾貝爾獎演講稿,她在談到童時記憶提起螺絲,裡頭的疑問發人省思。慕勒說道:「早就熟悉與液壓機潤滑部分有關的那些漂亮字眼:『燕尾管』、『鵝頸管』、『噴嘴』,和螺絲結合使用的『螺母』等等。現在我同樣驚異於樓梯各部分的名稱也富有詩意,技術詞彙也如此優美。『階頰』或『階眼』說明樓梯也有面孔。不管你用的材料是木頭還是石頭,是水泥還是鋼鐵:人類為什麼固執地把自己的面孔也貼到世界上哪怕是最笨重的東西上面?為什麼他們要用自己的肉身來命名沒有生命的東西,當做是個人身體的部分?是否這種隱蔽的溫柔也是必要的,可以讓艱苦的工作對於技工也能易於承受?」

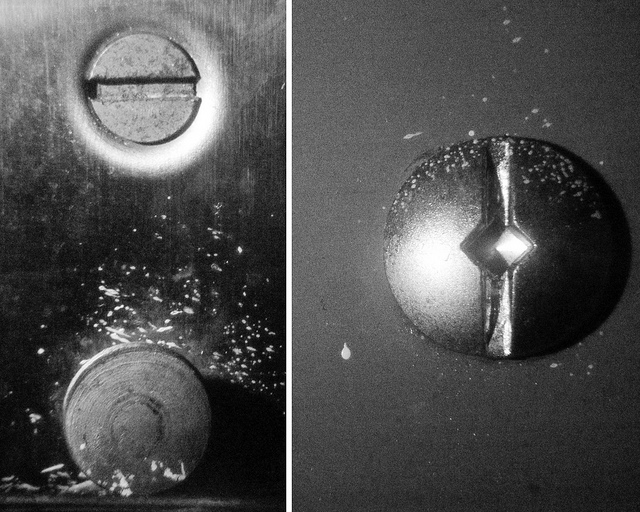

透過螺旋狀的運動,每一根螺絲緊緊抓住了與它不同的材質。但一項技術風格變革產生後,仍需一段時間力量才會深化到隨處可見的程度。對於螺絲而言,在16世紀工業化發生之後,才快速成為無處不見的生活細節。近代螺絲生產技術的大幅度進展,剛好就發生在1860到1890年,歷經美國南北戰爭期間,許多改良螺絲起子或是螺絲溝槽的專利出現,改善了長期以來最大的問題──當時螺絲與起子的設計容易讓螺帽變形,而僅憑一隻手也幾乎不可能在狹窄的地方旋緊螺絲。

是以艾蜜莉‧狄金遜在〈肉體的螺絲〉這首詩中繼續寫到:「更多的援手──握著──不過這麼兩隻手──另一束新裝上盔甲的神經」。我不得不想著歷史多麼容易藏著秘密,讀到的時候想,這豈不就是當時轉螺絲的難處,也難怪愛默生會這麼說:「是器具坐在馬鞍裡/騎乘人類」。

圖片credit:

Jason Michael@flickr、brian hefele@flickr、Thomas Hawk@flickr、Wikimedia[1]、Wikimedia[2]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案