對於現代人在民主時代的精神困境,托克維爾(Alexis Tocqueville)有一個生動的比喻,人們像是被困在激流之間,眼睛卻仍緊緊盯著岸上的廢墟,渾然不覺激流正將人捲入深淵。然而,這幅聳動場景所欲傳達的迫切,現代人基本上體會甚微,畢竟與民主時代共生的精神氣質,傾向迷戀輕盈細微的事物,其對災變的想像,最驚悚者或者不過是「自我之謎」。

托克維爾斷定,現代民主作為夷平特權的身分平等趨勢是不可逆的,敏銳的現代人不可能毫無所感,在二○一九年上映的《X戰警:黑鳳凰》中,困擾一眾變種人的,不再是九○年代版本中關於共同體本質、排除與含括的界線等等涉及「我們是誰」的問題,如果不再有對於共同體的基進想像,萬磁王與X教授之間的社會戰略區別也就不再有意義,鳳凰之力不受控,隱喻對「自我之謎」的災變想像,既嚴肅,卻又細小幽微。大型集體意義體系的瓦解,可以說是民主時代輕盈文明最顯著的特徵。

托克維爾的激流比喻,相當程度傳達了現代人在民主時代各方面的新煩惱。促生現代民主的革命,其行動理念是集體性與政治性的,然而現代民主所降生的後革命時代,其行動理念則完全是經濟性的個體利益導向。蘇格蘭啟蒙的古典政治經濟學早就預言在後革命的世界,只餘大量困惑茫然不知所措的個別行動者。

至於民主本身,現代人掛在嘴邊,心中所想的那個「民主」其實既不定形、也無能定向,當托克維爾聲稱民主本質上是夷平身分與階層特權的平等社會狀況時,意味著它將浸透整個社會的道德風尚、作風習慣、輿論,以及人與人之間的互動與相互理解,也就是一切托克維爾泛稱為「民德」(mores)的東西。現代民主並不存在一個巨大的根本問題,既不是古典憲制理念中多數窮人的逆襲,也不是大革命時代中對於人民主權的形式想像。民主時代的困擾紛雜又細微,其表現時而反覆無常,有時又很僵化,大部分時候推崇秀異,少數時候的輿論風暴又致力壓縮個人。現代的民主宣稱社會身分將因平等的開放,而具有無限的潛能,但對於這樣的潛能如何實現,現代人不僅全無主意,還因為忙於、滿足於應付一個個小小的隨波激流,而無力洞察深淵的即將到來。

托克維爾對其中的精神斷裂深有體悟,現代人的心靈難免是兩個世界的共存,能維持個人道德世界的自持與高貴,卻傾向迴避必須「把臉著地,雙手拱著泥」的共同世界。

讀者會在《失序的心靈》書中感受到訪談者此等精神斷裂,當然,他們不會有茫於激流的危機感,這並不出托克維爾意料之外,自滿同樣也是民主時代個體的精神特徵之一。中產階級對於生命的劇變自有一套調適方式,端賴人生階段而決定是投入工作還是回歸家庭的策略,而伴隨二十世紀企業的組織化,中產階級的形象也逐漸「經理人」化,其生命策略的特色是冰冷的工作成就與溫暖家庭價值之間的互補;而以心理治療師為典型的人格象徵,對於民主時代的個人心靈困境更為敏感,其身分策略的自信之處在於能夠平衡個人心靈不可測度「鳳凰之力」與日常生活,於是生命的終極意義終究是自我與某個不可知宇宙的和解。

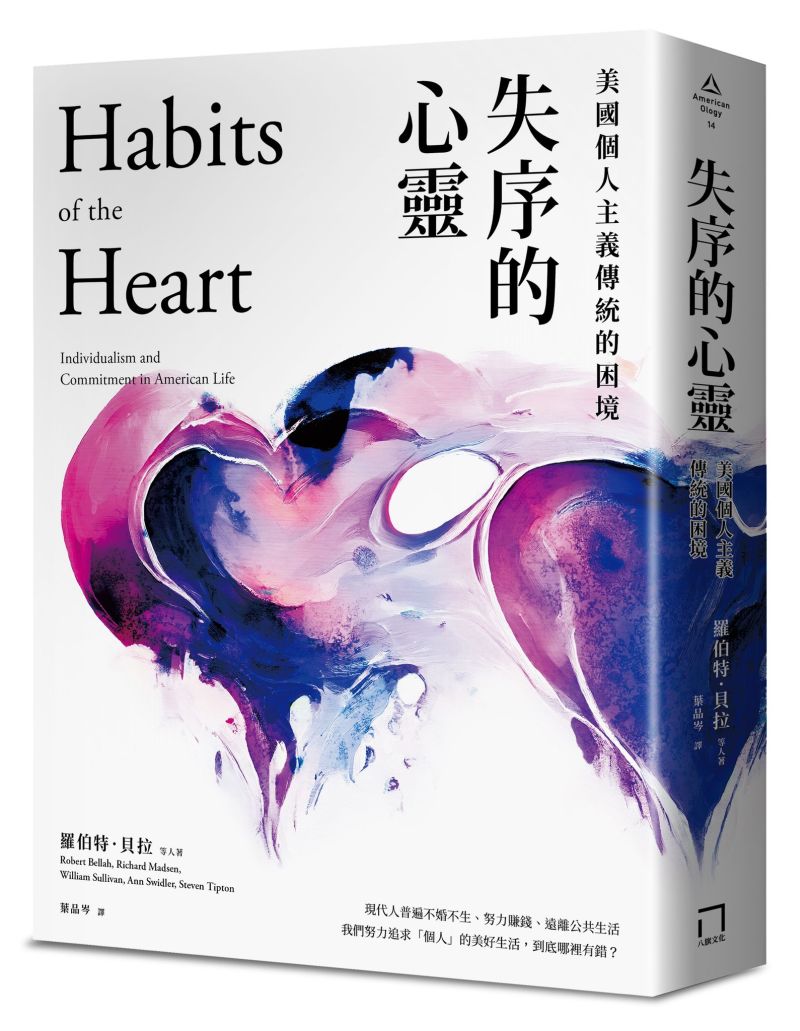

失根無所依的自我是當前個人主義(individualism)的困境,而經理人與治療師的形象則是其不同的表現形式,並同樣都對個體之外的公共事務冷感。對托克維爾來說,個人主義既是與民主時代伴生的意義體系,它預設了在身分平等的社會中,個人之間並不存在本體上的連結;另一方面,個人主義也表述了「慎微平和情緒」的行為模式,個人傾向於孤立,退回自己熟悉的舒適圈。《失序的心靈》的作者貝拉(Robert Bellah)繼受了托克維爾的說法,將個人主義視為現代人理解自身、人我與世界的首要意義體系,他稱之為「第一語言」。個人主義是現代人無法擺脫的宿命,一如身分平等是不可逆的天命,要在民主時代重建貴族式階層歸屬純屬幻想,封建身分秩序不過是岸上的廢墟,托克維爾好用「陰影」的意象來比喻現代人的處境,「過去不再為未來提供光明」,於是心靈就「只能在陰影中前進」,他形容個人主義讓現代人「被永遠扔給孤獨的自身」,恐怕將「完全被禁閉在全新的內在孤寂」之中。

托克維爾固然哀嘆是否「所有時代都像我們現代這樣」,人們生活在一個「沒有互相連結的世界」。但從新大陸有別於歐洲的政治經驗中,他發現了現代人走出陰影的方法,城鎮與信仰為民主時代重建連結提供了契機,也就是貝拉稱之為「第二語言」的共和傳統與聖經傳統。在貝拉看來,美國的個人主義之所以能持續發展而不致產生惡果,主要是因為第二語言這個「更為寬宏大度道德條件的支持與控制」。

信仰讓個人主義昇華,如托克維爾所說,「偷得片刻空閒來放下塵世的小欲望與物質生活上的瞬息榮華,而踏入偉大、永恆、純潔的理想世界。」在地化的城鎮權力體制則給予公民直接參與政務、主理政事的管道,在讓公民產生歸屬感的同時,也收納並轉化了個人小小的野心與驕傲。托克維爾上一個世代的歐陸自由主義憂慮野心與驕傲會引致支配的欲望,但托克維爾則宣稱他「願意用很多小小的美德來交換這個惡習」,他並不擔憂意欲支配他人的野心與驕傲,能在身分平等的社會中掀起多大波瀾,相比之下,個人主義的精算利益與冷漠傷害要來得更大。城鎮在托克維爾眼中是一個精細的平衡,小到在滿足公民小小野心與驕傲同時能夠促成個人之間的連結,又大到讓個人能夠思考自我、家庭與工作之外的事,在日常的參與中建立個人對共同體的歸屬感。

城鎮與信仰的連結讓個體走出個人主義的自我封閉,「冷漠的心靈與分化人們的激情因而必須退回靈魂深處」,藉此,作為第二語言的共和與聖經傳統起造了世代之間的共同體意識。第一語言與第二語言,兩種意義體系的互補維持了個人主義與公共意識之間的平衡。是故,第二語言傳統的失落勢必讓個人主義的弊病浮上檯面。

讀者不妨把《失序的心靈》當作對托克維爾《民主在美國》的致敬之作。但如果托克維爾依然相信城鎮與信仰能有助於重建個人之間的連結,那麼貝拉看到的是共和與聖經傳統的失落,曾經信仰所提供的使命感能將個人與他人及社會連結,如托克維爾所說,那是個體在個人欲望與物質之外對崇高秩序的意義探索,但當前的教會組織更關注撫慰個人與心靈的創傷,實作上更像是體制化的治療師。至於如今的小鎮精神更像是失落的「記憶共同體」,只餘地方耆老緬懷,而不是成員透過參與公共事務,「在其所及範圍內的限定領域,學習如何治理社會」的一個自由的「初級學校」。但正如托克維爾所提示,城鎮之所以能挽救個人主義,不在於其自身的懷舊記憶,而是因為城鎮是「一個自由且強大的社區」,托克維爾的提示頗值得各種熱衷在地創生的事業深深反思。

托克維爾筆下的美國是由城鎮與強韌的信仰所構成的共和國,它本質上依然由個人主義式利益驅動,卻不致於在激流中被推入深淵,公民透過參與城鎮「既平和又經常」的活動,既「讓整個社會生氣勃勃,但又不擾亂社會」。結社(association)的經驗是一個教養「恰得其分的自利」(self-interest well understood),並扭轉個人主義退縮傾向的過程,起初人們是不得不參與公眾事務,後來成了一種「為他人服務的習慣與喜好」。而貝拉筆下當前的美國,或者說當前的世界,正因為「第二語言」的失落而逐漸飛地化。

就個人心靈來說,飛地(enclave)意味著它只涉及生命中的一部分,特別是關於休閒與消費的私人生活部分;就社會連結來說,中產階級追求乾淨有序的社交,看似熱絡投入,實則對更包容異質社會多樣性的公共制度,教養共同的正義與文明標準全無興趣。都會化的現代人自有一套世故的話術迴避這些「政治」關切,社會連結因只納入擁有類似生活形態的人而飛地化。競爭的市場與親密的舒適圈,看似截然對立,卻是個人主義的一體兩面,功利或表現的不同型態不過是競爭與親密的不同互兌,功利的個體盼望在物質與私人生活中尋得親密的補償,而表現的個體則不免期待對生命的更完整感受能成為競爭的心理資本。

事實上「第二語言」的失落也是現實政治進程所致,現代國家的官僚治理與全球化的企業都相當程度摧毀了城鎮體制,第二語言因此失去具體的制度性依附。城鎮精神既無法自免於經濟全球化的衝擊,國家層次的政治由於無法延續社區政治的共識正當性,即便有識於公共意識的改革者,最終也只能在利益政治的層次上訴求更理性的政治審議。對於如何重新整合遁於各個飛地之間的心靈片段,貝拉提供的制度性方案依舊是托克維爾式的:適度削弱「大政府」,將集權化的政治與經濟權力下放並分散到在地的權力機制。不管讀者要如何評價貝拉提供的方案,他對於如何重建公共意識的提醒無論如何都有時代意義:理念的政治倡議不能不依附於具體制度,也不能滿足於對既有政治程序的理性化,迷信公開透明的技術政治往往對於資訊的對等與流通有過度的信心,實際上這對公共意識的重建助益有限。

正如托克維爾的《民主在美國》並非只為美國而作,《失序的心靈》所診斷的也不僅僅是美國公共生活意識的失落。比起托克維爾的時代,甚至是貝拉成書的九○年代,由於國家讓位於市場的新自由主義式治理,以及建制政黨愈來愈脫離他們曾經扎根的社群,都讓現代政治重建公共意識的願景更為艱困。

我們很難在既有的政治光譜中定位《失序的心靈》,其問題意識看似保守主義,但貝拉對於新政(The New Deal)與民權運動的成就仍屬正面評價,並且反對訴諸「價值」來重建公共意識與整合離散的心靈,無論是家庭價值、宗教價值還是男子氣慨,同樣的立場或許也適用於部分進步派的理念倡議。就像托克維爾不會緬懷岸上的廢墟一樣,貝拉也並不緬懷傳統的生活形式,他說那「不啻重返令人無法忍受的歧視與壓迫」。階級問題起因於公共與私人制度性支持的系統性撤除,其在共同體內部所造成的分裂,對貝拉來說是重中之重,他對經濟民主的重視與左翼的政治理念也或許契合,不過其理路本質上仍是權力中心的分散。正如貝拉自己後來的自述,這是一份左派與右派都不會滿意的政治提案,右派會惱怒於其對宗教與家庭的討論,左派則會棄嫌其民主社會主義的構思不夠徹底。

貝拉對現代個人主義弊病的診斷無疑是超越左右的,其當代意義尤為深刻。托克維爾指出現代民主固然革除了貴族社會階層之間的巨大差異,但民主的社會也醞生了新的極端。現代民主沒有敵人,卻自帶自我顛覆傾向,從當前的民粹主義潮流可見一斑。城鎮的結社對托克維爾來說是調節民主式極端,轉化其顛覆性能量的所在,《失序的心靈》原文書名暗示,政治本質上是「心靈的習慣」(Habits of the Hearts),「習慣」的養成需要反覆練習,需要能彼此互動的結社,在托克維爾眼中,這關乎文明,「如果人類要維持或變得文明,必然需要發展人類結社的技藝並將之完善。」

然而,當代的政治迷戀聲量與造勢,經常將政治事業誤做心靈工程,比起《失序的心靈》成書時的上一代讀者,更為現代的我們,無疑需要更細思貝拉的托克維爾式教誨。

(本文為《失序的心靈:美國個人主義傳統的困境》中文版推薦序)

書籍資訊

書名:《失序的心靈:美國個人主義傳統的困境》 Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life

作者: 羅伯特.貝拉(Robert Bellah)

出版:八旗文化

日期:2023

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案