譯者|Gerda

除卻讓人憂傷不快,肉體上的疼痛其實大多很無聊。它或許會霸佔你數小時到數天的注意力,但疼痛的經驗卻是滿紙空白沒什麼可說的。你也許可以指出痛在何處,也可以測量疼痛程度。但若要描述它,卻很難找到比喻:像是被槍打到、被穿刺或者被撞碎,像肚子裡插了把匕首,箝子穿過太陽穴。喬安娜‧柏克(Joanna Bourke)在她的新作中指出,這類陳述痛感的說法了無新意而且無濟於事。

維多利亞時期的基進主義者海莉葉‧馬汀尼奧(Harriet Martineau)在痛苦中度過大半人生,她自小時候就常思考「神為何特別考驗她」,並追求早日離開塵世,直到她自認為「已經沒機會早夭」為止。但她長大成為才華洋溢的多產作家之後,發現痛苦的經驗幾乎難以形諸文字。她大可談論痛苦周邊的各種事實,但箇中感受則無以名狀。「痛苦的感覺本身無法留存、無法召回、無法重現,」她說,「被摧毀得如此徹底,以致於就連回憶也無法留住它們。」

快樂似乎將我們與世界聯繫,但痛苦則迫使我們孤立。快樂有屬於它們的頌歌,繪畫、戲劇、交響樂、歌劇莫不歡慶喜悅的無窮態樣。但沒有藝術作品只為了表達痛苦的空寂而生。岩石上的普羅米修斯或十字架上的基督像動人心絃,但其實它們本身並不描述痛苦的絲毫感受。吳爾芙認為,躲在藝術的疆界之後,「即便再微不足道的女學生,當她墜入愛河,莎士比亞與濟慈都可以說出她的心情,但一個承受痛苦的人卻遍尋愁腸也找不到合適的語言向醫生說明他的頭有多痛。」

上天的安排

「痛苦」(pain)一詞源自古代律法,意味著罰金或懲罰,柏克因此主張我們前現代的祖先並不把痛苦視為單純的感覺,而是上天的安排,讓犯罪與劣行得以透過自我犧牲而得到救贖。照此想法,我們的痛苦是一個公義、有序的世界中不可避免的一環。如果痛苦不能歸因自我們的錯誤行為,那麼根據《創世紀》就應該溯源至亞當跟夏娃。因此我們應該歡迎痛苦降臨至生活之中,作為放蕩的警告、責任的提醒、以及悔改的鼓勵。

你可能會期待科學自然論的興起立刻終結以救贖詮釋痛苦的論調,但卻未能如此。從演化的角度來看,痛覺敏銳輕易地就能被當成是精心挑選後的適應結果:宿醉是大自然要提醒你少喝酒,就像是腳痛提醒遠離尖銳物、燙傷的舌頭提醒你別喝熱湯。換句話說,你同樣傾向於覺得輕微的疼痛是為了目的而生:但完全的疼痛卻好像超越了天擇的職權範圍,當它變成「徹底的疼痛」,則必然是演化最殘酷的笑話──一個反覆到令人生厭的笑話,如今醫學終於找到控制疼痛,甚至終結疼痛的權力。

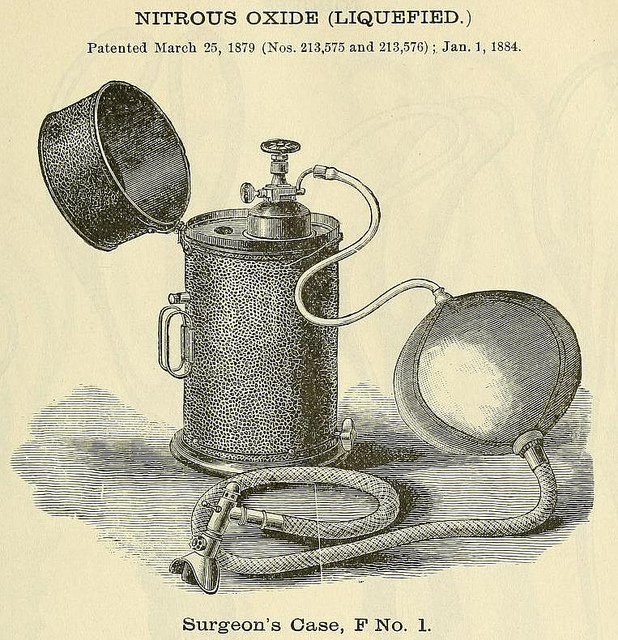

不過事情並不是那麼簡單。柏克調查自18世紀以來英國醫療對於疼痛的態度,發現傳統上醫療大多聚焦在治療疾病、癒合創口以以及挽救生命,止痛並不那麼重要。因此病患只能以民俗療法自救,譬如攝入酒精、鴉片或柳樹皮。1800年前後,化學家戴維(Humphry Davy)建議外科醫師跟牙醫使用一氧化二氮(俗稱笑氣)讓病患在開刀跟拔牙的過程中昏沈沈,但沒人有興趣。對病患來說,感染的腿被節肢、蛀壞的牙被拔掉、罹患腫瘤的乳房被切除,是人格形成的一部分,也是有益健康的。而且反正都是一下子的事情,很快就忘掉了。病患的哭喊與抽搐看在醫生眼裡也是有幫助的,可以培養他們面對苦難堅忍不拔置身事外的態度。然而到了1850年,一些外科醫生開始嘗試使用乙醚跟氯仿,如此一來病患就能像屍體一樣躺好不動。

終結疼痛

1853年,維多利亞女王率先跨出了醫學史上的一步,在生產第八個孩子時使用氯仿止痛,但反對止痛的保守聲浪卻依然甚囂塵上。20世紀初期,威廉‧奧斯勒爵士還警告醫學生如果提供太多止痛服務會導致醫生意志軟弱跟多愁善感,因為他們還需要培養出一種「沉著」的立場,而且專業而驕傲地「只考慮效率的問題,不被其他無足輕重的事情阻礙」。1930年一篇《英國醫學期刊》上的文章描述一位明智的醫生如何回應某位「社交活躍婦女」關於胸痛的諮詢,他說:「這位女士,我可以給你一些東西止痛,但我不建議這麼做──疼痛是個警訊,要你減少社交活動,過另一種生活。」

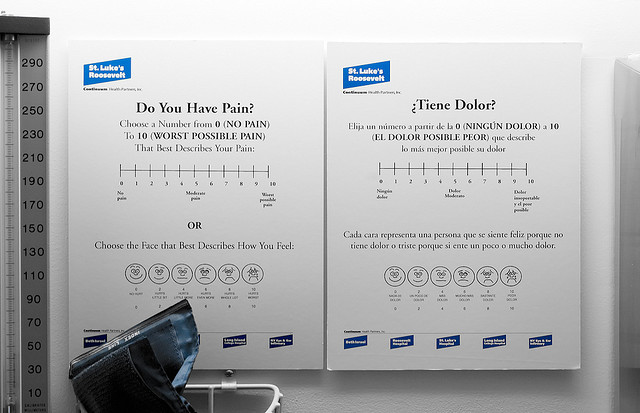

《痛之書》追溯了醫療專業終於接受控制疼痛也是它們的義務的緩慢過程。但同時也提醒我們,目標依然遙遙無期。疼痛的衡量極為困難,傳統的作法是問病患自己的感覺,若疼痛分為一到十數字會是多少,或者請他們回答一些制式問題。但這些方法都容易因為自憐自艾或者不切實際的逞英雄而扭曲了結果,更別提故意造假。最近半個世紀以來,不少研究者致力於建立客觀科學的疼痛標準。一種稱為紅外線熱成像儀的新技術可幫助醫生透過皮膚溫度變化來測知疼痛,更晚近還有各種腦部造影也能讓疼痛不再流於主觀判斷。但問題依然不變:如果病人對於科學測量有爭議,誰來判斷孰是孰非?

「假裝生病者」被抓包的歷史漫長而千奇百怪。1890年代一位倫敦醫院的觀察家推崇「泱泱英國人」默默忍受劇烈痛苦,不像猶太人、土耳其人以及其他「國籍可疑」的人一有點小不舒服就矯揉造作地嚷嚷。1930年代,一位頂尖名醫宣稱「有教養的人較能忍受疼痛刺激,勝過那些教育程度低、勞力工作、貧窮的階級」。但這是怎麼知道的?他們認為,膚色黎黑的婦女感受能力也發展不完全,所以才會毫不抱怨的生兒育女。但如果一位白色皮膚的高貴女子也樂於生育,她就會因為過人的自制力而備受讚揚。這樣的論述具有完美的彈性,如果我尖叫得比你大聲,那就是因為我敏感細膩,但若是你尖叫得比我大聲,顯然是因為你欠缺意志力。我們的痛苦似乎永遠高深莫測──不只是醫學問題,也是道德判斷的問題。

書評出處:The Guardian

書籍資訊

書名:《痛之書:從祈禱到止痛藥》 The Story of Pain: From Prayer to Painkillers

作者:喬安娜‧柏克(Joanna Bourke)

出版:Oxford University Press

日期:2014

圖片credit:sarah gabriela@flickr、Ephemeral Scraps@flickr、La Princesse Québécoise@flickr、CarbonNYC@flickr

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案