文|陳德平(Te-Ping Chen)

譯|雷讓萌

〈一段婚姻的田野調查筆記〉

我們為了見爸媽,在印第安納過了一個禮拜。老高跟我母親到市場削玉米,又跟我父親坐上拖拉機到農場裡。晚上我們把門打開坐著,聽著草叢裡的蟋蟀聲。平常我去那裡總是覺得焦慮不安,感覺孤立無援,但我看得出來這樣的生活某種程度上吸引了老高。

他可是一個完美的客人,吃了很多他平常根本不碰的東西,像是培根或是厚鬆餅,還問了我爸媽好多有關農場的問題,這樣的他讓我想起我們剛認識的時候。他們作出回應的方式就如同當時的我,覺得備感榮幸對老高好感大增。(他們還問我他是不是中國派來的間諜,我媽說:「他的體格很好耶。」我說他不是的時候,臉上似乎還有些失望。)

第二天吃早餐時,我跟他們說:「其實老高也是在農場上長大的哦。」

我父親說:「這麼巧?」

我看見老高躊躇了一下,說:「其實不算是。」

「我以為你之前說過你在鄉下長大。」

「應該說是小鎮比較貼切。」他補充說明:「我媽媽是中學校長,我爸爸則是政府官員。」

我之前從來不知道這些事情,我覺得自己笨極了,好像自己對他的不了解被拆穿了。我站起身,手握著玻璃杯不悅地往門口走去,希望他會跟上來找我,但他沒有這麼做。過了幾分鐘之後我自己回到位子上,不希望把場面搞僵。

那起事件後的好幾個月,老高常常都不在我的身邊,在辦公室工作到很晚或是在健身房花上好幾小時運動。我並不是很介意,我也還沒習慣花這麼多時間和另外一個人相處。我們平日常常都各吃各的,但是每週五晚上都固定在一家四川餐館一起用餐,吃像花瓣一樣軟嫩的水煮魚,這道菜還會加上血紅的辣椒,把我的嘴唇辣得發麻。

我們時不時會去踏青,爬上充當防火通道的登山小徑。我們相處得非常融洽,不過我有時候確實會有不甘僅止於此的感覺。我們的週年禮物是紙作的,他為我摺了一套精緻漂亮的紙盒組,我把它們打開,期待在裡面看到真正的禮物,然後因為裡面空無一物臉紅了起來。我發覺自己搞錯了,希望他沒有察覺到任何異狀。

夜深人靜,這些回憶總是會不請自來,在腦海中泅泳而至。大部分的時候我拍拍自己的頭,將這些吉光片羽送走,讓它們回到黑暗的潮水中。我告訴自己逝者已去,繼續執著意義不大,他們終究已經無法回應了。

前往老高家鄉的旅程有將近一萬公里遠,耗時十七小時。空服員穿過走道,提供茶水還有杏仁餅乾。我的頭靠在漆黑又冰冷的機艙窗戶上,看著眼前的螢幕,上頭有著藍綠相間的地圖,飛機的標誌記錄著我們的航程。我們接近目的地時,航空公司播放了一段歡迎的影片,裡頭的女子穿著飄逸的洋紅色長袍並撐著紙傘,望著朦朧的寶塔還有池塘內閃動的金魚。

接近老高家鄉的機場外,景色就顯然沒那麼怡人了。一道道倉庫構成的線條蔓延開來,長達好幾公里的重複單調荒涼,根本不是老高口中說的小鎮,但我猜想他離開的時候,可能景象如同他的記憶。我們來到市郊時,我感覺到計程車司機打量著我,一個孤身坐在後座的女人。他說:「美國來的。」並不是一個問句,我用開朗的態度回答:「是的。」但他就只是點了點頭。

一個小時後我們抵達旅館,一棟斑駁的水泥建築,上頭裝了一塊招牌寫著「金鳳凰酒店」,隔條街專售紡織品的小賣坊不斷傳來刺耳的叫賣聲。往內走,飯店的大廳冷颼颼的,還擺了塊已經褪色的手錶廣告牌,上頭是一對西方情侶。女人擺著姿勢,臉色灰黃暗沉,還長了個蒜頭鼻,肯定拍不上美國的廣告;旁邊的金髮男人笑得陰陽怪氣,看起來像是一個隱身在全家福照片裡的連環殺手。

老高的母親隔天在那邊跟我見面。她的頭髮綁著緊到不行的辮子,穿著紫色天鵝絨的運動服。她直接走了過來,勾起我的手,有種我沒預料到的溫暖。她跟老高的父親都沒有來老高的葬禮,我試著不要對他們的決定有先入為主的看法,但似乎有些徒勞。

「你來啦。」她一邊說,一邊活力十足地把我引向外頭,眼神卻不大看我:

「歡迎。」

我不大自在地說:「很高興見到您,我想來這邊已經很久了。」

來到外頭的停車場,她屈身坐進了暗灰色的轎車駕駛座,調整後照鏡的過程簡直就是精準的表演。「我的寶貝,全新的哦。」她說著就笑了起來,好像要確認我知道她只是在說笑一樣。她大學唸的是英文系,老高以前告訴過我,但她對這門語言的駕輕就熟仍然讓我感到驚訝。

車程花了些時間,經過了一間間有著簡陋紙板招牌的商家,我讀不懂上頭寫的字,但其中幾塊看得出賣什麼的蛛絲馬跡:像是一張工具與釘子的圖片、或是一隻羊站在鍋子前面(理應是餐廳之類的店家)。雨包圍起我們,也讓前方的路黯淡下來。

她沒有邀請我,是我不請自來,我們就這樣在車上不發一語的前進,讓我不禁思考他們到底歡不歡迎我來這裡。最後我決定試探性地開個話頭:「很高興可以來這邊,老高跟我提過這邊的很多事情。」

這並非事實,或許她也感覺到了,所以只是微微頷首。她說附近有間廟,她要帶我過去,還有一個不很大的博物館,問我還想看什麼?

我說:「任何跟老高童年相關的東西都好。」

她跟我說留下來的東西不多,政府好多年前就拆了他們的老家,然後原地蓋了一間商城,學校也已經轉作政府辦公室使用。我覺得很遺憾,但試著不要顯露這種情緒,於是說:「但我還是想去看看。」

「商場嗎?」我總覺得老高的母親一直給人一種她的確當過校長的感覺,除了燙過的頭髮跟紫色天鵝絨外,她身上有種鋼鐵似的精明幹練。我說對,但她只是不耐地搖搖頭:「那邊啥都沒有,你應該看看一些跟歷史有關的東西,這座城市有四千年的歷史。」

我表示同意,她笑顏逐開,打開了收音機,對話淹沒在樂聲中,好像也不大有必要了。

老高不是一個受歡迎的孩子,是他自己親口跟我說的,但因為母親的地位,大家還是敬他三分。尤其是同學的家長總是想討好他,放學來接小孩時會塞糖果給他,還會誇他頭腦好。最後他身邊物以類聚一小群跟他很像的男孩子,頭腦靈光又有些不安全感。他們的名字總是獨佔鰲頭,常常拿下榜單上最高分的成績,每週張貼在學校校門外讓所有家長看。

但有個不屬於這個團體的男生,總是能在語文以及數學上傲視群雄,他們都叫他「老鼠」。老鼠是寄宿生,來自一個需要一整天車程才能到的村子,我問老高為什麼要給他取這個綽號,他聳聳肩說:「因為他很瘦小啊。」

中考快到的時候,學生每週要讀六天的書;一天要花上十一小時。老高就是最認真的那個人,因為大家都覺得他會考得很好。「你無法想像壓力有多大,其實很殘忍。」他跟我說。

那時我們人在德國度蜜月,他帶我去他拿學位的大學參觀,我們去圖書館裡面他平常唸書的座位,還去了他博士論文答辯的教室。他在那邊停了好一陣子,似乎不想動身前往下個地點,然後跟我說:「所以你可以想見,我有多開心自己可以離開那個地方。」

來到了寺廟,我問老高的母親他小時候是什麼樣的小孩,她說:「他是一個好學生。」我們肩並肩站在一起,望著穿著長袍漆成藍色的塑像,神祇的眼睛則是用硃砂點成。她的手穿過我的臂彎,緊緊扣著我的手,讓我很難側身觀察她的表情。但是當我問她還記得什麼事的時候,我卻可以感受到她的歎息,儘管只是輕輕一瞬而已。

「他很有規矩,很勤奮認真,唸書唸得特別好。」

她不斷重複強調這幾項特質,讓我忽然冒起一陣無名火。藉著查看說明牌當幌子,我向前移開了幾步,然後問她:「他是個開心的孩子嗎?」

「當然囉。」她一副替自己辯護的語氣。

「他一直沒回來,真是太糟糕了。」我說。

「不會呀,他也沒有這個必要。」

我們繼續往前走,這座寺廟裡劃分了好幾區的庭院,還有一條長長的走廊,裡頭有好多格小小的壁龕,裡頭是用閃閃發光的金色塑膠鑄成的一尊尊佛像。頭頂上的木梁畫滿了綠色、白色、深紅色的線條,彎彎曲曲好像是近來才剛漆好的,地上還散落了一堆堆新的磁磚跟釘子。一塊標語上寫道,這座寺廟在十五世紀的大火中燒毀,重建之後又在一場地震中倒塌,因而重建成現在的樣子。

老高的母親說:「這座廟有六百年歷史,很古老,可不像你們美國。」

我們又走了一段路,然後她叫我站在一尊佛像前,拿我的相機為我拍照。那天下午她已經叫我在好多地方留影了,先是一塊刻字的紀念碑、岩石景觀、再來是小涼亭,我的臉都笑僵了。

「那邊你覺得如何?」她手指著另一區園景問我,因為不想讓她失望,我便往那區走了過去。她又拍了張照片,只是這次我已經笑不出來,最後往出口移動的時候,我簡直鬆了一大口氣。

「老高來過這個地方嗎?」我問她。

她思考了一下,然後搖了搖頭:「這邊是觀光客來的地方。」

「好吧。」我開了口,但也沒什麼好說的,只好淡淡地補了句:「很漂亮。」

結婚兩年後,老高專注在自己身上的時間更多了,他花在辦公室的時間一天比一天長,但他的學術發表過於發散,並沒有得到關注。近來有一筆專案補助金與他擦身而過,曾經的他是可以輕鬆爭取到的。德語系並不大,那學期雇用了一位年輕學者,才剛拿到博士學位,大家都覺得他是系上的明日之星。有一天我到老高的辦公室,發現他手抱著頭趴著,我呆站在一旁好幾分鐘,觀察了一陣子之後才戳了戳他的肩膀,他說他剛才睡著了。

我們慶祝結婚兩週年紀念日的時候,老高對我說完「老鼠」的故事。我們去市中心的四川飯館用餐,餐廳經理把大片玻璃窗旁的位子留給我們。他上了魚、飯、還有辣椒炒豆腐塊,上頭灑了滿滿的蔥花。我們之中有一個小小的花瓶,裡頭放了一把還沒有開的菊花,捲曲起來的樣子就像小小的拳頭。老高那天在辦公室可不好過,先是開了系會議,又花了好幾個小時修改論文,這篇沒發表成功的論文已經被拒絕兩次了,所以他都沒有說話。因為當天是平日晚上,餐廳裡頭也很安靜,我在想服務生看不看得出來我們的狀態有些微妙。外頭的天色已經暗了,我把我們倆想像成默劇演員,人行道上的過客像是觀眾,從發亮的窗看見我們,就像是舞台上的表演。

為了打破過長的沉默,於是我跟他說:「跟我說些東西吧。」

「要說什麼?」

「都可以,跟你有關但我還不知道的事。」

「你先吧。」他跟我說,一邊拿著叉子小心地幫魚去骨,手指頭把細又軟的魚肉剝下來。

「好啊。」我說:「你確定不想點一些酒嗎?」

他點了點頭然後握住我的手,我注意到他越來越常做這個動作,最近我已經無法從中感受到愛意,反倒覺得他好像委婉地要我閉嘴。我跟他說了我家第一隻貓的故事,本來我是她的主人,可是感覺她不是特別喜歡我,總是比較喜歡賴在我爸媽的床上。以前我總是偷偷溜進爸媽的房間抓她,想抱她來跟自己睡,結果卻被她抓門想要逃出去的聲音吵醒。「她是在我上大學的時候走的。」我說著說著,想要擠出一聲乾笑:「直到生命的盡頭,她都沒特別喜歡我。」

他失神地笑了笑,然後擦了擦嘴:「真是隻笨貓。」

我說:「換你啦。」他很抗拒,說自己沒有什麼東西好講的,但我逼著他一定要說些什麼。最後他摺好了餐巾,把它放到桌上,臉上閃過了一陣詭異的陰沉,緩緩地開口:「我就跟你說一個故事吧,既然你問了。」

他跟我說,他跟他那群朋友十四歲的時候,有次他們突然認為老鼠是日本來的間諜。老鼠來自很遠的地方,沒有人知道他家祖輩是誰,人看起來怪怪的,也比其他人的髮色淺。(老高補充,他現在才知道原因可能是營養不良。)老鼠的成績無懈可擊,「幾乎有著軍事化的紀律」,他們彼此都同意這種看法。他還有一件令人發噱的白色襯衫,他們開始深信不疑那是日本式的剪裁。

好幾個月下來,他們密切關注老鼠的一舉一動,想要找尋線索。有人晚上看到他跑去浴室,覺得他有可能在那裡私見共犯。有位老師下課之後把他單獨留下來,代表他們可能是同夥。有一次他還回自己的村子,雖然表面說法是他的祖母去世了,但老高跟朋友都知道老鼠去山上訓練了。他回來之後,好像大家的擔憂煞有介事,他們覺得他隨時會使出訓練時學會的招式攻擊大家。

他們杜撰的情節漸漸煞有介事起來,老高說:「這本來只是遊戲而已。」他從工友那邊偷了一些老鼠藥來:「我們還開玩笑說,老鼠藥是用來毒老鼠的。」另一個男生自告奮勇跑去跟老鼠攀關係,開始跟他一起吃中餐,還有一個男生準備了更多老鼠藥,以免第一次行動沒成功。下手的人是那個跟老鼠一起吃飯的男生,在餐廳裡往老鼠的炒茄子裡倒了一大堆老鼠藥。

「天啊。」我問他:「結果怎麼了?」

老高看著我,好像我問了一個很愚蠢的問題,然後不悅地說:「當然是死了。」

我不知道該說些什麼:「他們有抓到人嗎?」

他沉默了片刻才回答:「一個男孩,就是給他下藥的那個人。」

老鼠的雙親從山裡的家鄉趕過來收屍時,他們才發現自己鑄下大錯,母親整個人歇斯底里,父親整個人都僵了,無法接受事實。他們都來自窮苦的鄉下,講話時鄉音相當濃厚,學校的行政人員理解起來相當吃力。

「然後你就去德國了。」我說。

他點了點頭:「之後就去德國了。」

(本文為《強國》部分書摘)

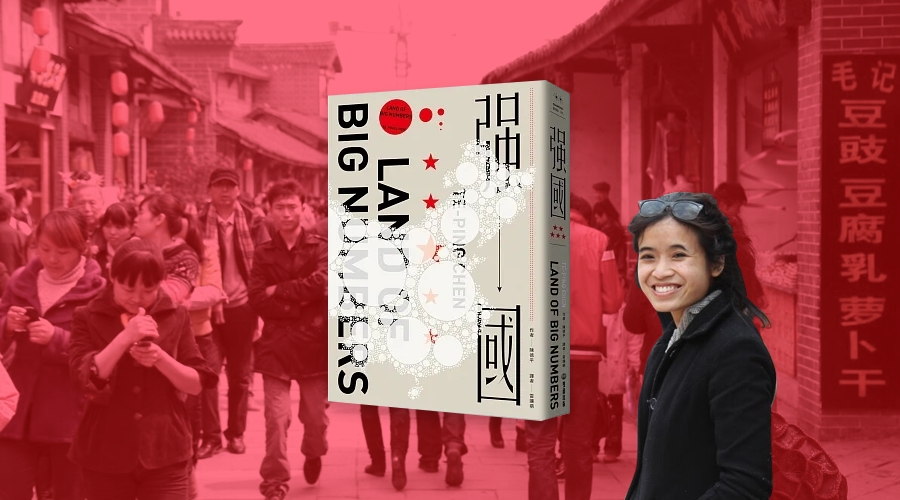

書籍資訊

書名:《強國》 Land of Big Numbers:Stories

作者:陳德平(Te-Ping Chen)

出版:雙囍出版

日期:2023

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案