二○○九年,四十五歲的費迪南.馮.席拉赫憑著第一本短篇小說《罪行》橫空出世,此後厚積薄發,一年一本新作:《罪咎》、第一部長篇小說《誰無罪》、限定發售的三篇故事集《卡爾.通貝格的聖誕夜》、第二部長篇小說《犯了戒》、散文集《可觸碰的尊嚴》,本本暢銷。

納粹菁英的後生者,有話要說,如鯁在喉

作為德國頂級刑事辯護律師,席拉赫執業二十年,經手超過七百個刑案。他曾經在審理前東德第一黨書記何內克案時擔任助理,也當過下令射殺柏林圍牆逃離者的最高負責人君特.沙博夫斯基辯護律師。和毒梟與殺人犯打交道、探監、讀檔案是席拉赫的日常生活。在文壇上暴享盛名,媒體訪談邀約不斷,固然改變了他的作息,他樂見這一切變化卻並不真的在意,甚至對正反書評也只是抿嘴一笑,他享受的是寫作本身。司法刑事圈對文壇陌生,平行的兩個世界讓席拉赫安於雙重生涯。他習慣在深夜寫作,形形種種的案件並不是他獵奇心態下的光怪陸離。在他筆下,人活在世如履薄冰,不管是受害者還是施暴者,不管是審判者還是被審判者,人人都可能一步跌入深淵。這些在薄冰上的暗夜魅行者,讓他有話要說,如鯁在喉。

席拉赫厚積薄發的源頭不僅出自他的職業生涯,也出自他特殊的家庭背景。

他的祖父巴度・馮・席拉赫(Baldur von Schirach)是納粹時代的帝國青年導師,納粹後期在維也納負責運送猶太人進集中營,經紐倫堡大審被判刑二十年。他的祖母漢瑞特(Henriette von Schirach)是希特勒御用攝影師漢瑞希・霍夫曼(Heinrich Hoffmann)的女兒,婚前擔任希特勒私人秘書,本身是作家。而希特勒手勢的影像在現代不斷透過各種媒介複製再現,卻很少人記得,這影像出自席拉赫的外曾祖父之手。當年只有霍夫曼這位攝影師獲准可以近距離靠近希特勒。

霍夫曼主導了一九三○年代納粹政權對藝術的檢肅,單他經手的案件就查禁了七百多件藝術作品,許多藝術家因此遭到迫害。他也參與了海外藝術品的掠奪計畫,在紐倫堡大審時被判刑六年,沒收了他所有的藝術收藏品。出獄後,霍夫曼不斷和聯邦政府打官司,以查無實據、來源不可考的理由,奪回了部分收藏。而席拉赫的叔叔理查(Richard von Schirach)是漢學家,研究徐志摩和新月詩派,翻譯出版了溥儀自傳,最後成了《末代皇帝》的電影腳本。巴度坐監時,理查在嚴格的規定下定期探訪父親。檔案解密後,官方交還巴度上千封獄中書信,理查憑此寫了父親的傳記《父親的陰影》(Der Schatten meines Vaters),並於二○○五年出版。這本書讓德國社會首次公開面對納粹高層和他們後代在戰後的生活以及心路歷程。席拉赫家族屬於湯瑪斯‧曼筆下的那種德意志的文化菁英階級,出過法官、學者、歷史學家、出版人,有著高尚的美感品味,讀歌德、聽巴哈。

兩歲時,席拉赫的祖父出獄返家,不僅是家族大事也是焦點新聞,而他所有關於祖父出獄的記憶都來自家族照片和口耳傳說。席拉赫的童年生活自成一個世界,打獵釣魚,大人無暇顧及小孩,大部分時間他孤單而沉默。祖父也是沉默的,儘管和孫子也會和樂地下棋散步,但仍是個無法承歡的遲緩老人。巴度最後選擇了獨居,離開家時,甚至沒有向孫子正式告別,留下一抹無法說出再見的殘影。祖父移居不久,席拉赫就被送進耶穌會寄宿學校,從十歲起待到高中會考結束。在那裡,納粹高官和反納粹革命者的後代同聚一堂,一直到很大以後,席拉赫才明白自己有著完全不尋常的成長過程。席拉赫就讀法律系時,精研紐倫堡大審文件,特別是有關親族的檔案。對那時代運作的機制,他想找出連歷史學家也無法答盡的奧秘。

他不了解祖父。晚近,祖父的種種才終於不再是家族裡的禁忌話題。席拉赫曾自我解嘲地說,身在這種家族裡的優勢是討論納粹的幽暗,無須繞道假借他人。文壇成名後,他依然無法回答媒體任何關於祖父的提問。席拉赫無法理解祖父在認識希特勒之後的轉變與抉擇,居然可以容忍帝國燒書;更不理解祖父的陳述:「運送猶太人,是我對歐洲文化的貢獻。」這是什麼樣的犯罪概念?以國家機器之力,高度組織化,有效率地執行滅種屠殺,冷血而精準,完全自覺自知,這種罪行與他經手的刑事罪犯完全不同層次。他不真的認識他。背著這樣的姓氏,席拉赫選擇了刑事辯護,泅泳在罪責愧疚、人性之惡與尊嚴的辯證探索,不論自覺與否,都是勢之所然。高門罪家的後生者,伸手探進灰燼裡,在惡之華的餘溫中,觸摸人存在的底蘊,理解罪的本質。對這一切,他有話要說,如鯁在喉。

正義,依然是生命裡那些裂痕的、破碎的、剝落的唯一救贖

席拉赫的小說在出版市場上不容易歸類,可以是推理小說,也可以是犯罪小說,但是最好的分類就是獨一無二的法律小說。和一般推理小說不同,席拉赫用以開展故事的軸線不是「誰殺的」,而是「為什麼」。在承平社會看似突兀的謀殺,往往動機早存在於生命之中,層層累積,迫使犯罪者在生命轉折點只能如此這般的選擇。席拉赫探問的正是那些非如此不可的生命底色。

同樣問向存在本質,《我願意為妳朗讀》的作者徐林克出身法律世家,對受害者有較多的琢磨,相較下席拉赫對罪責與愧疚吞噬人心的黑暗力量有更深層的體會。而不少犯罪小說作者,對殺人與被殺這回事並不真正理解,容易以大量細節來填充細縫。席拉赫的故事並不是為了彰顯犯罪而寫,寫得簡,是因為深知罪行本身的重量。他極簡的文字肌理,一如其人的矜持,始終保持著一點清冷的距離感。距離,是為留下餘裕去逼視罪與惡。而他的距離卻始終帶著溫度,即便逼著你無法眨眼。

罪惡與正義是一體雙生,逼視罪惡的同時也必然問向正義。一旦問了正義,也必然遇上事實(Wirklichkeit)與真相/真理(Wahrheit)這一組孿生子。

當信仰逐漸歸隱,進入了私領域,教會成了社會福利機構,現代社會辨識事實、定奪真理的公共機制,只剩下刑事法庭。我們想像法庭能夠青天明鑒審判生者死者,期待法庭還給世間公平正義。以牙還牙、以眼還眼的報復法則被擠出了殿堂,個人的憤怒與仇恨,受傷的與被折辱的,在其中被馴化,我們因此而文明。但是啊,現代刑事訴訟法庭並不讓人懺悔告解,在它面前的事實並不等同於真理;它追求正義,但並不反映在每個案件的攻防上;它審判,但並不對真理說嘴;它只作為過濾器,審視每個陳述是否有瑕疵,所有證據是否符合訴訟要件,它彰顯的正義是在刑事訴訟規範下,透過訴訟技巧贏得來的正義。席拉赫藉著罪行的多面性,反覆辯證現代刑事訴訟的侷限,甚至是無能。即便如此,這套訴訟系統依然是從啟蒙運動以來,最強悍的人為造作。在罪惡深處,它顯得如此無力,卻還是現代人唯一的憑藉。我們最終得依賴它來量度罪行,靠它釋放出救贖的可能。席拉赫的故事不只是推理也不只是犯罪,正是對訴訟本身的窮究與反省,才更凸顯了法律小說的精微處。

席拉赫的書名皆有所指涉,故事鋪陳呼應著標題。第一本小說《罪行》的德文是「Verbrechen」,作為名詞是罪行,作為小寫的動詞是破壞,破壞了法律、誓言、道義等。而第二本《罪咎》的原書名「Schuld」,在中文裡不容易精準地盡包其意,它同樣表達犯了惡行,但是跟良心有關,隱含了應該與之對應的某種負責之意,因而這惡行同時還帶著愧疚虧欠的意味。在第二本的故事裡,席拉赫對良心煎熬的惡行琢磨得比較深。第三本長篇故事,揉合了「Verbrechen」與「Schuld」兩者,糾葛凶猛。甚至可以說,席拉赫短篇小說是在為這個有點自傳背景的大故事練筆。

短篇故事裡的元素,性別的、階級的、社會文化的、愛與嫉妒、愛與愛的消逝、善惡糾結,善惡在法律之內和法律之外的、操縱司法的和被司法操縱的,每個元素張力飽滿地在《誰無罪》的柯里尼謀殺案裡開展。席拉赫在故事裡詰問:放進時間因素以後,善惡還是一樣的善惡嗎?事過境遷,時代輪轉會改變善惡的本質嗎?惡行罪咎會因之後的善念善德而成為放下屠刀立地成佛的典範嗎?那成佛之前的惡還是不是惡呢?一旦席拉赫問了惡行罪咎與時間競逐的關係,就不能滿足於短篇小說的規模,短篇可以簡筆勾勒,卻不容易處理時間的曲折。寫作者總是難以抗拒長篇結構的誘惑。

柯里尼謀殺案的書寫結構是一種相互對照的賦格形式。辯護律師與凶手有著類似的人生經歷,兩段無憂少年,各有姊姊,都是各自生命裡的女性原型。故事裡兩個暴力案,一是遭四槍處決的慈善老者,一是槍決隊下手殘酷的屍體群。老少律師在法庭上攻防,兩人有著相同的堅持,卻因資歷差異而對正義有著不同的詮釋。所有的對比透過時間面向相互問答,彼此呼應。法律剝奪的正義,最後還是在法庭裡讓正義得以彰顯。柯里尼報的是血仇,對仇人也是對自己,對時代也是對法律系統,而人間法律終究無法定奪血仇的分量。柯里尼自殺後,留給年輕律師自己珍藏多年唯一一張親姊十二歲無憂的照片。故事推演到這裡,讀者才驚覺,柯里尼一生對姊姊抱著多深的虧欠與愧疚感,唯死方了。再多的正義都無法回歸年少時的純真與幸福,那種失落是永遠不可補償、不可替代的,所有人只能背著破碎走下去。如履薄冰。

《誰無罪》的力道,並不僅止於此。席拉赫用這個故事鞭撻了戰後德國司法系統的偽善。故事終場的法庭攻防圍繞在一九六八學運年代聯邦議會通過的《秩序違反法施行細則》。這條法律讓納粹書桌正犯不僅逃過了追訴,還能平步青雲進入政府機構,繼續在不同部門主導決策。不僅如此,這法案通過的方式,足以說明司法行政系統的輕率與怠惰,一如納粹時的官僚系統,一條條法律文件走過一張張桌上的官印,每個看似不起眼的法規命令,累積起來卻成了制度之惡、國家之罪。這正是漢娜.鄂蘭所揭露的平庸之惡,依然繼續生根發芽。

納粹舊勢力的還魂再生在戰後德國社會一直是個不可言說的禁忌,而席拉赫揭穿了轉型正義裡最骯髒黑暗的角落。他說,關於罪,戰後我們的反省還是失敗的。這是第一線法律人多麼艱難的吶喊!這本小說出版後,德國聯邦司法部顏面盡失,開始重新審理司法內部與納粹相關的法案和人事關係,但能有多大程度的撥亂反正,沒人能預測。雖然我們篤信作品一旦完成、作者即退位的理論,但是,當我們知道一點作者的身家背景,哪怕只是一點點,都會被其中鞭撻的力道所震懾住。書裡最後一個對話:納粹戰犯的孫女問:「我也算在他們裡面嗎?」年輕的辯護律師說:「不,妳就是妳。」這沉重的問答,就是席拉赫縈繞在心的提問,也是對自己最後的回答。

席拉赫多次表示,作為納粹戰犯之孫,他並沒有罪行,但是有責任。某種意義上來說,他以一個故事還了歷史之債。最終,正義依然是生命裡那些裂痕的、破碎的、剝落的唯一救贖。不管以什麼形式。

《犯了戒》:每個以善之名的為惡者,在心中都有一個自己的正義天平

當我們以為席拉赫是沉重而暗黑的,就像諾貝爾文學獎得主耶利內克一樣,因為暴力無所不在而讓人對世間絕望,他卻在重重惡行罪咎圍成的死巷中,突然給了一個出口,讓人逃離崩潰的深淵。他第二部長篇小說《犯了戒》出版後,引起評價兩極的討論。

席拉赫改變了敘事策略。相對於之前的作品,在《犯了戒》這部長篇中,席拉赫不再用辯護律師的視角來推動故事的進展,而是慢火細燉主角瑟巴。和《誰無罪》的辯護律師李寧一樣,瑟巴有著破碎的童年,長成一個孤寂的攝影師,兩個主角都分享了作者自傳裡的特徵。特別的是,瑟巴和法國作曲家梅湘一樣,有色彩聯覺的能力,這讓他看到的世界和別人不同,在他眼中,事物除了一般看得見的,還有別人無法理解的另一層色彩。到了中學時,他的色彩聯覺能力提高到了幻視,可以悠然地與希臘神話英雄閒聊。對瑟巴來說,別人無比確定的真實,他都必須懷疑,反之亦然。他對世界的認知極度不穩定,卻對事物的真實本相有著敏銳的穿透力,特別是對受傷的靈魂。席拉赫利用瑟巴的色彩聯覺將故事以三原色綠、紅、藍,外加白色來分段,但千萬別用習以為常的顏色意涵來解讀顏色裡的故事,那是瑟巴的色彩聯覺,也只能是他的。

即便瑟巴有著奇特的能力,隔斷了與人正常的溝通,特別是和母親絕緣,卻能和父親緊密連繫,跟著父親打獵是他成長過程中少有的幸福時光。綠色是他父親的顏色,蒼白的青綠色,從童年起,瑟巴就染上了這個顏色,一直難以褪去。他的混亂是從父親用槍打爆了自己的頭之後開始的,特別是,父親自殺稍早前對他說:「有你在,真好。」瑟巴的攝影職業生涯非常成功,但他對藝術本身卻沒有野心,他只想透過攝影創造出屬於自己安定有序的世界,追求美只是為了解決困擾他的事實與真相的問題,而這個問題又和父親的自殺緊緊扣合。父親打爆頭的場景,真實得太過像幻境,卻又實實在在讓他背負著歉疚的罪惡感。他在十二歲時曾經克服了恐懼,獨自翻山越嶺,自以為成功地救回了父親,而這一次他卻救援不及,只一次,就這一次。

如果事實是指人的感官可以掌握的事物和現象,而真相是指在特定的觀點下有特定關聯的一種整體,有幻視和色彩聯覺的瑟巴,如何理解事實和真相的差別?如何確定他所看到的、所感受到的,是真實還是虛幻?觀看,其實是一種自我對話。我看到的、我能看到的、我願意看到的,既呈現也決定了我的存在方式。在遇見蘇菲亞之前,瑟巴以黑白方式透視被隱藏的傷痕。因為蘇菲亞,瑟巴第一次興起與人建立關係的念頭。而當所有的模特兒成了無臉人,他意識到新的關係讓自己站在十字路口,茫然無措,過往看待事物的方式與舊的生存姿態,都面臨了挑戰。他去看了〈海邊的僧侶〉,想從中得些指引,結果依然只看到無邊孤寂的背影,僧侶永遠以背示人,讓瑟巴僅僅聯想到割掉眼皮的眼瞼。

透過哥雅的瑪哈,蘇菲亞向瑟巴展示了另一種釋放感官力量、帶著世俗渴望的雙雙凝視。哥雅是少數能縱橫現實與夢境,理解其中理性與魔性雙生的先驅者,他知道人間愛欲的本質,也體認過夢魘催人成魔的力量。哥雅在三十歲左右畫出裸體與穿衣的瑪哈,畫與被畫,看與被看都是風華正茂。瑟巴眼中的瑪哈不是誰,瑪哈就是躺在那裡的瑪哈,血肉飽滿,充滿了實在的誘惑。自此,他從凝視僧侶背影的海邊走開,從寂靜的黑白人像走向了世俗人間的感官世界。他以〈瑪哈的男人〉回應了蘇菲亞凝視的邀約,以蘇菲亞的方式回應了蘇菲亞,這是她的瑪哈。蘇菲亞知道這是她的,不是他的,這樣是不行的;瑟巴得找到一種更根本看的方式,才能真正回應蘇菲亞的邀約。這回,瑟巴必須以自己的方式回應。

瑟巴一度以為他能確定的真實是一種中介均衡,就像白是各色加疊而成的均衡,這是他的感知能掌握到最不混亂的真。他在羅馬的裝置藝術裡面的主角,可以是任何人,但也不是任何人,瑟巴以為這就是他的瑪哈,均衡對稱,通透無瑕;可是瑟巴不在這無瑕裡,他始終把自己孤立在所有之外,因為他從來就不均衡對稱。直到瑟巴從另外一個有著M型嘴形女孩的眼睛中看到自己時,才知道不是人人都可以成為三原色,混進他的白色世界。那一刻,他意識到開啟真正白色的可能,就只缺一場確認的試煉。

前面提過,現代社會裡對辨識事實要求最高的機制是法庭,於是,為了完成最後的確認,席拉赫安排了他的主角挑戰法庭對事實與真相的鑒別力。既然自己是一切事實和真相混淆的來源,就該以身試法,探問何謂真相/真實,藝術裡的真、法庭裡的真,和他自己世界裡的真,到底有沒有本質上的不同?而逼近真相的同時,是否也就接近了最終的救贖?

然後我們有了一個沒有屍體的謀殺案。

警方有了一通匿名報案電話,有了血衣,有了性虐待的工具,有了解剖屍體的鋸頭,還有一輛帶了血跡的車子。所有證據指向瑟巴,他被當作謀殺嫌疑犯告上法庭。但是沒有屍體。

席拉赫細膩地呈現了檢警在日常中如何處理案件的過程。檢方和警方靠著經驗,其實更多是先入為主地敲打出法庭裡的真。席拉赫在這裡利用刑求追問了一個非常關鍵的問題:出於正義的善,就能容忍另一種自以為小的惡嗎?手段的惡,能真的完善最後的正義嗎?真實是可以用威逼脅迫的手段掌握到的嗎?如果刑求可以得到事實,那麼這是什麼樣的事實?瑟巴甘心情願地接受了刑求,雖然不在他的預設裡,但是連哥雅都曾經為了他的瑪哈受到宗教法庭的審訊,為什麼他不能。肉體遭受刑求與心靈的自我鞭剳,哪種更煎熬,哪種更能逼近真相,獲得釋放與拯救的力量?只可惜哥雅的這場審訊沒有留下隻字片語,沒人知道傳說哥雅可以和魔鬼溝通是否正是因為經歷了那場庭訊,人們只看到哥雅晚年夢魘與真實交錯的力量,和他死前在牆上留下謎樣般的一生告解。

席拉赫用心鋪排、反覆辯證的是,很多實實在在的東西放在一起,並不會自動成為真相。所有證據,如果缺少了彼此整體的關聯性,依然不是所謂的真相。真相是希臘神話裡的美杜莎,不能逼視,就像我們討論的事實,常常不是事實本身,我們只看到我們以為的真相,只說我們以為的事實。法庭不是藝術場域,藝術家可以不斷質疑,你以為你看到的是真相?你以為你說出來的是真相?你以為你所做的就是實實在在的真實?一切你以為的真相,其實是透過大量圖像和細節拼貼出來的。真相是什麼?拆穿所有真相的鏡像折射,依然未必能達到真實之境。

但是,在法庭上,無論多麼徹底的懷疑論者,仍然要在一定的規範下,對事實作出判斷,推敲出真相,當事者是人還是人偶或是機器都無關要緊,只問呈堂的證據是否符合訴訟要件。德國刑事訴訟發展到極致,辯護律師甚至會主動拒絕知道當事人是否真的殺了人犯了罪,只為在訴訟過程中保持絕對的中立。他們刻意避免扮演上帝的角色,也不想成為牧師作為犯罪者告解的對象。這是現代刑事訴訟最大的弔詭,所有的罪行都是人出於人性所犯下的,而審判卻可以抽離活生生的施為者。法庭審判度量罪行,但不赦免,人的良心從上帝手中取回,就得永遠自己背負著。這是罪咎,只在於人心而不歸於人事,這是席拉赫最核心的辯證。席拉赫說過,我所為之辯護的從來都不是罪行本身,而是人,與人性。席拉赫從刑求切入,讓讀者見識到法庭裡如何按照自己的遊戲規則重建真相。對瑟巴來說,既然都是重構事物與事物的關聯,那麼自己奇特的感官認知所建構出來的世界,儘管有著不同的關聯方式,也該為真,無關乎他是怎麼樣的人,也無關乎他背負了多深的虧欠與愧疚。他透過法庭通過了自我試煉,而他的良心無從赦免,只能自我寬宥、自我和解。

席拉赫用很長的篇幅塑造了一個典型辯護律師的類型,一個可以敏銳地分辨事實與真相的差異、正義與道德區別的律師,然後用一個很小的細節,凸顯了這位辯護律師的禿鷹性格。這個辯護律師對此案如此飢求,並不是為了真相與正義,而是因為審訊過程中的刑求,他可以借此和檢警大幹一場。這是法律人以正義之名玩的自家遊戲。對此,被席拉赫視為偶像,威瑪時代法律小說的先行者馬克思.艾斯貝格(Max Alsberg)在一九三○年寫過一句警語:「作為刑事辯護律師,在真相面前必須抑制自己的雀躍和意氣風發。」然而並不是每個辯護律師、每個人都可以在真相面前時時慎行。

故事裡兩個死亡,一真一假,真的死亡讓瑟巴自我囚禁,而透過假的死亡讓他對真的死亡釋懷。就像拼圖,瑟巴找到了父親死亡真相最後一塊碎片,那條充滿荊棘的救贖之路終於走到盡頭,他在盡頭處看到自己認知世界中的秩序感,醜陋的、乖張的、歧出的,各安其位。瑟巴有著破碎的童年,糟糕的母子關係,鄙俗而劣質的繼父;他分不清事實與真相,抱著對父親死亡的愧疚感孤寂地活著,無能建立親密關係,儘管事業成功,卻脆弱得隨時會掉入深淵,成為真正的罪犯。最終他找到了一個不完美,但「就是如此了」的方式安頓下來。

本書的原名「Tabu」中文意思是「禁忌」,我們日常不會做的、不喜歡的、無法接受的、世俗不容的,故事裡都出現了;爸爸偷情又自殺,兒子玩了一場行動藝術挑戰司法界的自以為是,而老警探明知不可刑求,還是下了手,檢察官明知刑求會壞了案子,還是縱容了。每個以善之名的為惡者,在心中都有一個自己的正義天平。席拉赫在短篇小說裡,還會忍不住跳出來企圖解釋些什麼,但在這本小說裡,他靠情節、對話和細節去發展故事,透過各種小安排,讓「只能是蘇菲亞」這個動機反覆出現,使得瑟巴改變調性的強度不斷增加,最後走完救贖之路,終究蘇菲亞在那個白色世界裡扮演了重要的角色。在其中,席拉赫安排瑟巴在剛與蘇菲亞建立起關係時,獨自一人去看了德國浪漫主義風景畫派大師卡斯帕・大衛・弗列德里希〈海邊的僧侶〉。弗列德里希曾表示過:「我不會屈從于時代的要求,我只會給自己一個繭,交給時間,看它變成蝴蝶還是一只空殼。」這幅畫表現出了浪漫主義畫出內心風景的極致要求。席拉赫只用這一幅畫,便寫盡瑟巴在那個人生轉折點上的況味,這是完全只能意會不能言傳的精采設計。最後,又用堤香來點破以身試法的自我試煉。故事裡,席拉赫對環境細節的描寫,細膩而多層次,有如文藝復興晚期長距離的全景靜物畫。

這是一本關於愛與救贖的故事。當你看完這本書,如果像《時代週報》書評記者一樣,認為席拉赫根本不會說故事,那麼請再看第二遍,因為這個故事值得,甚至第三遍。

翻譯文學作品是一條比寫作更寂寞的路,掌聲屬於作者,物質報酬不成比例,唯一回饋譯者的是讓人沉浸進去著魔的作品,席拉赫的小說正是這種讓譯者痛苦並快樂著的逸品。他文字清簡、用字精確,如果譯者不講究,很容易譯出非常乾扁的作品,而這一系列的中文翻譯者薛文瑜譯出了他那種極簡風格,飽滿而張力十足,沒有多餘的贅字。只有老手才有這樣的經驗和功力,駕馭得遊刃有餘。中文讀者有幸透過她認識席拉赫筆下的世界。

(本文為《犯了戒》中文版導讀)

書籍資訊

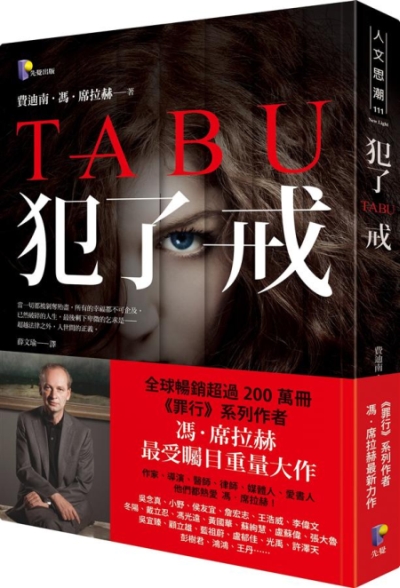

書名:《犯了戒》Tabu

作者:費迪南.馮.席拉赫(Ferdinand Von Schirach)

出版:先覺

日期:2014

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案