儘管票房亮麗,但描寫電腦先驅艾倫‧圖靈的電影《模仿遊戲》依然激起了部分知識分子的惡評。出身於耶魯大學的知名國際政治研究員克里斯蒂安‧卡里爾(Christian Caryl)毫不客氣地在《紐約書評》上指出,這是一部完全無助於了解圖靈的劣作。

1983年,英國數學家安德魯‧霍吉斯出版了第一部揭露圖靈在二戰中不為人知貢獻的傳記《Alan Turing: The Enigma》。儘管霍吉斯本身也是同志運動份子,但圖靈傳的出版時機絕非偶然。首先,1980年代早期正是圖靈協助英國政府擊潰納粹密碼的戰爭事蹟逐漸解密的時候,有關當局不再對此諱莫如深。其次,這也是歐洲與美國同志運動初步取得勝利的蜜月期。突然之間,人們意識到:現在不僅可以歌頌圖靈對於同盟國的貢獻,還可以提起他在1952年因為同性戀愛而受到的法律懲罰,以及兩年之後他的英年早逝。

然而,圖靈是否真的是自殺?對於霍吉斯而言,圖靈當然是自殺。但更晚近的圖靈傳記作者傑克‧柯普蘭(Jack Copeland)卻持保留觀點。

對於任何一個要拍圖靈電影的人來說,選擇都很明確。要不,就擁抱圖靈這個角色的複雜與豐富程度,然後相信觀眾都能跟上你的腳步;或者,就折衷妥協,把圖靈直接降格成一個誇張滑稽的角色──飽受折磨的天才。克里斯蒂安‧卡里爾說,很遺憾的,《模仿遊戲》導演與編劇選擇的是後者。他們讓班奈狄克‧康柏拜區演出大眾刻版印象中的科學怪咖,連被邀吃午飯是什麼意思都搞不懂。即使是被招募進軍方時的關鍵對話,也荒謬得不得了:「你不會德文憑什麼破解密碼!?」「我很會解字謎啊。」

但圖靈真的是這樣的人嗎?毫無疑問的,真實的圖靈絕不會給笨蛋好臉色看。但是根據傳記生動的記載,當圖靈願意的時候,是相當熱情的。他不僅跟小孩相處得特別好,而且對於他真心感興趣的人,是非常友好而且魅力四射的。

把這樣的一個社交能力正常的人,描述成同事與上司的眼中釘,怪咖中的怪咖,只跟一個女性同事(綺拉‧奈特莉飾演的瓊‧克拉克)特別好,實在非常詭異而且背離事實。這部電影也當然沒花任何一點力氣去解釋為何圖靈會是這樣一個怪人,只是讓康柏拜區滿嘴「邏輯」、「邏輯」的大喊,表現出聽不懂笑話的樣子。事實上,不管在哪本傳記之中,圖靈生前的每位親朋好友都指出,圖靈非常有幽默感,而且是個很活潑的人。(當然,朋友回憶起圖靈,更常提起的還是他不重視穿著、邋邋遢遢,有時候甚至臭臭的。與康柏拜區在電影中那副剛從Burberry型錄走出來的光鮮模樣,不可同日而語。)

導演與編劇捨棄了這些真實的細節,只為了鋪陳電影的戲劇張力,將一切簡化成悲劇的局外人與狹隘的社會之間的拉扯。克里斯蒂安‧卡里爾認為,即使是為了這個目的,也根本沒成功。因為圖靈這個角色已經致命地遭到架空,所以之後觀眾也根本就很難理解圖靈或他的同事的努力到底有什麼意義。

在真實的歷史裡,圖靈不僅完全自願參加解碼計畫,而且還是研究小組的負責人,在他的帶領下,研究小組不僅合作愉快,而且效率出奇。真實的皇家海軍中校丹尼斯頓(Alastair Denniston),就讀過波昂大學與巴黎大學,是貨真價實的密碼破解專家,他打造出來的模版後來為圖靈傳承所用,絕非電影裡演的那種無知大老粗。簡單說,圖靈二戰期間的工作根本從來沒有受到同儕或者上司的阻礙。事實上,英國軍方的負責人比誰還要都理解圖靈小組的貢獻。柯普蘭在傳記中提到,當時納粹的體質本身無法容忍這麼一大群學者湊在一起研究國防尖端科技,這才是他們最後失敗的真正原因。

《模仿遊戲》的另一個盲點,是刻意錯誤描述圖靈小組為「頭兩年毫無建樹,最後靠著圖靈個人的聰明才智一舉反敗為勝」。事實上,一開始圖靈就已經透過他的「Bombes」(一種機電計算設備,用來重建德軍『恩尼格馬』設定),幫助破解德國陸軍與空軍的密碼。所以英國在頭兩年並非純然被德國壓著打的狀態。

簡單點說,電影本身根本就完全背離史實。在圖靈的傳奇小隊Hut 8之外,布萊切利園(Bletchley Park)其實自從戰爭一開始就穩定產生貢獻。短短幾年內人員就全部到齊,各方前來的解碼專家、語言學家、速記員以及通訊專家維持著宛如企業般的規模全速運轉,終戰時已經達到九千人之譜,每天攔截數千條訊息。

好像錯得還嫌不夠似的,導演跟編劇又把根本沒證據跟圖靈見過面的俄國間諜硬塞到圖靈小組裡。布萊切利園的規模很大,要兩個根本不在同一個實驗室的人見上一面其實是不太可能的。把歷史上明顯互不認識的兩人湊在同一個小組裡,還讓其實不認識的間諜威脅圖靈要把他是同性戀的秘密說出去,變成劇情的轉折點,難道只是因為導演或編劇程度不好?其實不是的。

因為,上述各種錯誤都不是隨機發生,這些刻意操弄的史實錯誤全都指向同一個目的。製作電影的人眼中看見的圖靈,僅僅只是他作為同性戀烈士的一面,因此他們捨棄圖靈的一切面向,只為了粗糙的鋪陳他是多麼無辜受害。全片的結局是一句話:「經過政府強制的一年賀爾蒙療法之後,圖靈於1954年自殺。」就連這句話本身也是曲解,圖靈在1952年因為同性戀獲罪,選擇賀爾蒙「療法」以避免入獄服刑。這種強制治療極度野蠻不文明,圖靈曾抱怨他竟然長出了胸部。但治療在1953年就結束了,距離圖靈死亡還有整整一年。這是電影刻意不告訴你的事實。

最新的圖靈傳記作者柯普蘭,讀過歷史資料、訪談過圖靈生活圈中的大部分成員之後,他有了新的看法,不再直接推論是賀爾蒙療法讓圖靈陷入抑鬱。因為不少認識圖靈的人,都證實他堅毅不拔的接受了不公不義的判決,而且在下一個年度依然滿懷熱情的進行新的研究計畫。柯普蘭引述了許多至親好友(包括圖靈母親本人)的陳述,他們完全看不出圖靈在死前有任何心情低落的跡象,以及驗屍官的判斷「他沒注意而吃了有氰化物的蘋果」。種種證據顯示,圖靈的死或許真的就是意外。圖靈死前在自己組裝的實驗室裡,以氰化物進行實驗。他也沒有留下任何遺書。

同時,柯普蘭也沒有排除圖靈之死為謀殺的可能。在麥卡錫主義的歇斯底里時代,同性戀本身就被視為「安全危機」,更別提圖靈曾經為政府工作,他可能知道得太多了。故事的全貌,或許我們永遠無法得知。

但有一件事情是肯定的:圖靈似乎對自己的性向欠缺戒心。讓他落入警方手裡的關鍵是1952年的那起入室竊盜,明明跟他的某位男友有關,但卻是圖靈自己傻呼呼報的案。《模仿遊戲》的開頭也描述了這起竊案,但康柏拜區卻很警醒地打發掉了警察。這顯示導演對於圖靈這個角色的看法是消極的,不管好或壞,他永遠作不了自己命運的主人。

不過里斯蒂安‧卡里爾覺得,即使對於相信圖靈是自殺的觀眾,電影還是拍得太爛。電影尾聲,戰時的朋友瓊探訪正在接受賀爾蒙療法的圖靈,她發現他句子都講不清楚,而且半崩潰地擔心最新的電腦「克里斯多夫」會被拿走,按照電影的劇情,這個名字是來自於他童年過世的「好友」。

當然,卡里爾說,根據任何現有的記載,「這段狗血劇情也從沒發生」。圖靈的確相當懷念他的已故初戀對象克里斯多夫‧莫康(Christopher Morcom),但把電腦跟人混為一談?這並不是圖靈會做的事情,也沒有任何文獻或者資料證實過此事。卡里爾認為,此事最不幸的嘲諷是,電影把生機勃勃、充滿力量的圖靈,刻意演成了迷思裡的同性戀男子,滿嘴牢騷、虛軟無力,正是恐同者最喜歡罵的那種。

這顯示了電影產業暗藏的惡意,一方面急急忙忙的把圖靈推上同志解放圖騰的寶座,但一方面卻連一幕圖靈與男性親吻的畫面都不願意播出。當然更不可能出現圖靈去紐約的同志酒吧冶遊,或者跑去色情產業興盛的希臘小島尋歡的場面了。《模仿遊戲》希望的男同志,是有禮貌但看不到軀體的那種。

卡里爾表示,他有點驚訝怎麼《模仿遊戲》沒有得到更多來自學術圈、歷史界乃至還在世的圖靈親友的反彈。但他隱約知道為什麼,畢竟這麼多年來,無人看見圖靈的貢獻,現在難得來了一場盛大的派對,誰還想攪局呢?不過就連成為重要改編參考來源的哈吉斯都避免公開談這部電影,或許了解歷史真相的人們私底下也不會建議朋友去看吧。

簡單說,如果你想看一部想像力豐富又很好看的英國歷史電影,你可以選擇去看麥克‧李的《透納先生》。如果你真的想了解圖靈,最好還是要去看書。

書籍資訊

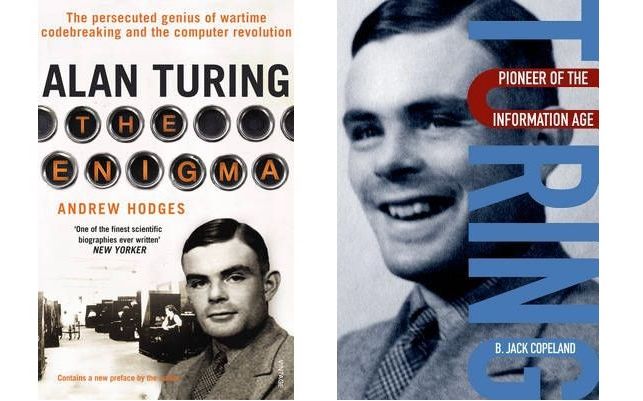

《Alan Turing: The Enigma》-Andrew Hodges,1983

《Turing: Pioneer of the Information Age》-B. Jack Copeland,2014

電影資訊

《模仿遊戲》(The Imitation Game)-Morten Tyldum,2015(台灣)

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案