文|印卡

文字有自己的歷史嗎?如果有,一排排的印刷字體豈不是在眼前隨時吶喊著。詞與詞彼此相碰撞的瞬間,意義產生之時,歷史會奮力掙扎嗎?在歷史中沉睡的詞語又怎麼喚醒呢?前些日子剛好去看《再拒劇團》的排練,談起的紅氣球也許就是個例子吧。氣球(Balloon)這個辭彙代表的氣球形象最早是指著富含空氣的圓球。但1877年五月一幅畫〈築地海軍操練場で行なわれた風船試揚の図〉卻提醒了我們十九世紀初二十世紀初一場征服天空的競賽,在這幅畫的名稱日文的「風船」一詞保存了氣球最早形象的運輸功能。

在太平洋的另個大陸,有好幾首艾蜜莉‧狄金森二〇年代的詩,便是一下子氣球出現在夕陽,一下子出現在早晨,彷彿隱喻著她的感情狀態。上個世紀的二三〇年代,氣球是空中的奇觀,緩慢地上升暗示一種對天空的新關係。齊柏林飛船橫越歐洲乃至北美的天空,像是鯨魚隱沒於浮雲中。1929年八月飛行船抵達了日本,瑞士畫家克利(Paul Klee)1931年在日本展出的畫作《紅氣球》便是一個時代的註解,在大樓之間的紅色熱氣球,佔據畫面的上半部,是不是艾蜜莉也曾是這樣的目光透出麻省的一道窗,看著遠方的紅色熱球。然而在克利這幅畫出現不久後,也是這個詞語轉變的瞬間。

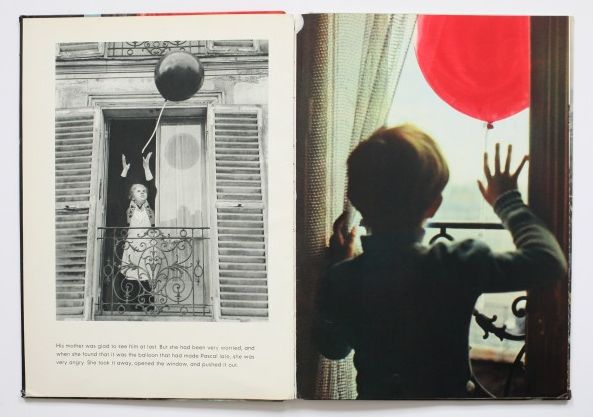

如今,氣球已不直接讓人聯想到往昔的風景。像是日語將後來風船與氣球分開來稱謂,風船所指的,那一絲所懸的紅氣球,形象徹底已被改寫,如法國導演拉摩利斯(Albert Lamorisse)的電影《紅氣球》與童年的幻想童趣相結合。橡膠氣球,在1930年代由英國科學家 Neil Tillotson發明之後,它輕盈的形象更是凝結在詞語中。辛波絲卡〈有靜物的氣球〉是這樣寫的:

臨死之前

我不會喚回記憶,

我要召回

逝去的事物。

穿過門窗──雨傘,

手提箱,手套,外套,

這樣我可以說:

那些對我有何用處?

安全別針,這把把梳子或那把梳子,

紙玫瑰,細繩,刀子,

這樣我可以說:

一切無憾矣。

不管你在哪裡,鑰匙啊,

設法準時到達,

這樣我可以說:

全都生鏽了,親愛的朋友,生鏽了。

如雲的證明文件將降臨,

如雲的招待券和問卷,

這樣我可以說:

太陽下山了。

噢手錶,游出河流,

讓我握著你,

這樣我可以說:

別再假裝報時了。

因風鬆脫的玩具氣球

會再度出現,

這樣我可以說:

這兒沒有孩童。

從洞開的窗口飛離,

飛入寬廣的世界,

讓人驚呼:「啊!」

這樣我可以哭泣。

電影《紅氣球》中,與蒙馬特區的舊城對比的彩色氣球多像是一種允諾。如在辛波絲卡的詩,氣球的輕盈帶來某種解脫。如果海倫‧文德勒所言不假,詩中寄宿社會主義色彩的寫實觀點的是,安全別針、梳子、紙玫瑰,細繩,刀子等物件,那雲的證明文件也可以是辛波絲卡還是共產黨員時熟悉的未來主義。在這詩中想像力的飛躍不是來自記憶的返回,而是與物件的再次邂逅。詩中這樣說道:「噢手錶,游出河流,/讓我握著你,/這樣我可以說:/別再假裝報時了。」原本失去功能的事物重新叫喚著有過的身體感。

這種在詩歌中的魔術,透過一種輕盈的球體帶動著思想的轉變,也在水蔭萍的詩觀中可以讀到。超現實主義中有種不顧文學性的創作觀點叫作思想口白,就像是水蔭萍所說:「創造一個『紅氣球』被切斷絲線,離開地面上升時的精神變化便是文學的祭典。」這樣的創作姿態透過紅氣球描述。在水蔭萍寫下這段文字的1934年,橡膠氣球在前三年才由科學家發明。這裡的「紅氣球」離開的地面,是當時的科技地景吧,只不過熱氣球的使用在台灣本土因為理蕃的軍事效益,大正時期的消逝不久就被飛行器取代,我想氣球帶來的祭典可能與日本詩人秋葉喬《夜火事》的〈輕氣球〉指的是可以跨越洲際的熱氣球一般的奇想。

而氣球這詞語帶著歷史,也許多年後在普拉絲的詩〈氣球〉中我們才會再次與三〇年代相遇。在〈氣球〉的一個詩段裡:「正把他的氣球/撥弄得像貓一樣吱吱亂叫。/他似乎看到/一個有趣的粉紅世界,他可從另一邊將它吃掉,/他張嘴便咬……」我們也許會猛然想起來,當詩中的孩童玩著氣球,那貓的叫聲串聯起一則偶然的科學故事──Neil Tillotson弄了個貓臉形狀的塑模偶然發明的玩具氣球。而在詩之外,歷史的時間中熱氣球還是一次又一次升起,望著陽光和雲和波浪的潮線上,風景祭禮似浮著,另一種俯瞰的視點等待著被抓住。

圖片credit:wikimedia

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案