文|JEET HEER

譯|蕭育和

1983年以《想像的共同體》──可說是目前民族主義研究最有影響力的作品──而蜚聲國際的班尼迪克安德森,前日於印尼瑪琅(Malang)過世,享年七十九歲。與過去對民族主義主題抱持負面看法的學者不同,在安德森看來,民族主義是一種能讓陌生人彼此之間,產生連帶感(solidarity)的整合性想像過程。

在《想像的共同體》裡,安德森這麼說,「在這樣一個時代裡,堅持民族主義近乎病態的特徵,其根源的恐懼與對異己的憎恨,跟種族主義的斬不斷理還亂的關係,對進步論與普世大同論知識份子來說是非常普遍。但如果我們提醒自己,民族也激發了愛,還常常是非常深刻的,自我犧牲的愛,應該不無助益吧。」他接著說,「民族主義的文化生產:詩歌、散文、小說、音樂與造型藝術等等,以千百種不同的形式與風格表現了這種深刻的愛。」

可是,要說民族主義學者安德森屬於什麼民族?卻極為困難。他是流浪在外的大英帝國之子,1936年他生於中國昆明,他的父親在那裡的海關,給帝國集團做收稅的工作。1941年,當日本帝國開始擴張領土時,安德森被迫逃到加州,1945年他們一家人回到愛爾蘭。

這個家族與這塊土地的關係非常曖昧,愛爾蘭民族主義在這個家族根深蒂固,但身上的盎格魯血統讓他們注定是別有待遇的少數,縱有家族聲望卻也被排除在愛爾蘭民族的核心天主教認同之外。

安德森不全然是愛爾蘭人,也不全然是英國人。家族的中國體驗,讓他們得以詳加審視帝國底層。班尼迪克的弟弟,知名的歷史學家佩里(Perry Anderson),就注意到,父親在中國的殖民管理體制中,對抗貪腐的經驗,給孩子們留下了永久的印記。

1956年,當時還是劍橋大學學生的安德森,因為蘇伊士運河危機的抗爭而變得激進,他站到反帝國主義的學生──這裡面許多人都跟他一樣,在過去的殖民地出生──這邊,對抗支持英法控制運河的英國民族主義者。這段劍橋經歷,安德森開始了他成為馬克思主義者,成為反殖民學者的道路。

離開劍橋之後,安德森到康乃爾大學攻讀學位,並浸淫在印尼的研究中。安德森固然在美國渡過了他的大半生,但要說他成了美國人也不甚正確。事實上,如果安德森真的有一個故土,恐怕非印尼莫屬,對這塊土地,他所投注的不只是研究與學術上的心力,還包括了情感上的神入。

安德森的語言流利程度堪稱超人,幾乎能通所有歐洲主要語言的弟弟佩里,曾經相當沮喪地宣稱,哥哥才是家族裡的語言活字典:班尼迪克能讀荷蘭文、德文、西班牙文、俄文與法文,可以用印尼語、爪哇語、菲律賓語跟泰語流利對話,他說自己是用印尼語在思考的。(這個家族很有語言天份:家族的妹妹人類學家梅蘭妮,也能流利地說阿爾巴尼亞語、希臘語跟塞爾維亞-克羅地亞語)

我的一個印尼朋友,對於班尼迪克能夠這麼自在地講爪哇語,甚至還能講幾個方言笑話,他非常詫異,這個人正是堪比班尼迪克,毫不遜色的印尼專家──人類學家紀爾茲(Clifford Geertz)。班尼迪克曾說:「紀爾茲的作品讓我獲益良多,儘管只是深化了我對印尼的理解。」而紀爾茲是這麼說:「安德森讓我注意到我曾未注意過的東西,他比印尼人還像印尼人。」

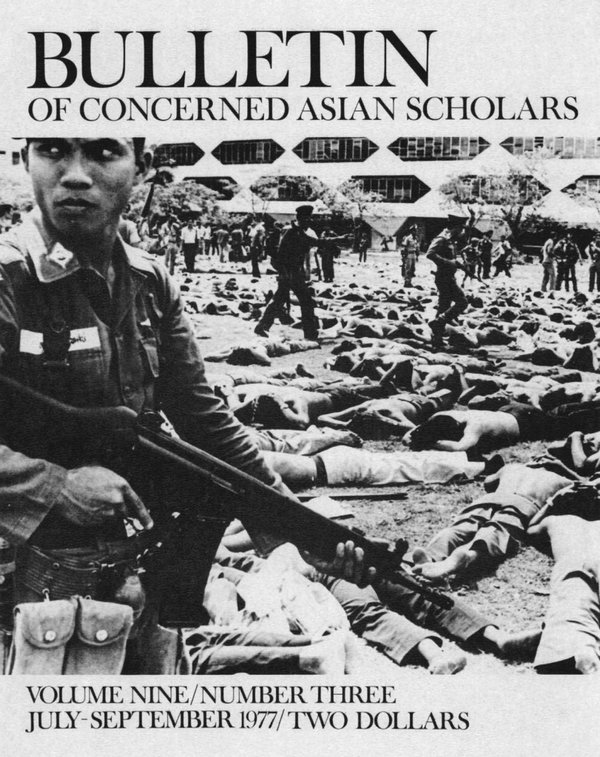

1965與1966年間,印尼陷入軍事政變的暴力漩渦中,最後導致美國支持的反共獨裁者蘇哈托在1967年掌權,差不多有六十萬到一百萬的印尼人──大部分都是共產黨支持者,在大清洗中被屠殺,曾經在這過程中積極主動地協助印尼軍方鎖定目標的CIA,在解密報告中將之稱為「二十世紀最嚴重的大規模謀殺」。

蘇哈托政變所帶來的暴力,是安德森生命的重要轉折,安德森是這麼寫的,它「感覺像是發現所愛的人竟然是殺人兇手」那樣,於是他全神投入政變真實歷史的記載,以及反對蘇哈托政權的宣傳。

1966年,安德森與他的同僚,匿名撰寫了〈康乃爾報告〉(The Cornell Paper),這份文件在印尼異議者的圈子中廣泛流傳。他也是唯二親身見證印尼共產黨總書記蘇迪曼公審大會的外國人,後來安德森翻譯並出版了蘇迪曼的證詞,這也是印尼歷史研究的另一份重要文本。

1972年,安德森被印尼當局驅逐,自己的國家自己救,他成了流亡者。直到1998年,蘇哈托政權倒台後,他才重回印尼。在短暫拜訪故舊後,印尼的重要媒體Tempo,幫他舉辦了一個感人肺腑的公開大事,在《Lingua Franca》雜誌的一篇傑出的專文中,記者Scott Sherman這樣描述安德森的歸來:

在雅加達市中心的豪華旅館,安德森身著淺色襯衫與寬鬆的褲子,以對抗悶熱的氣候,六十二歲的他面對的是略顯緊張,翹首盼望的三百多個聽眾,有將領、資深記者、年邁的教授、過去的學生還有好奇來朝聖的鄉民,操著流利的印尼話,他疾聲抨擊反對派的怯懦,對歷史的健忘,特別是1965到1966年間的大屠殺。

在他重返印尼這段期間,安德森與一個青年華裔共產黨人重聚,他曾經跟著蘇迪曼一起受審,安德森一直以為這個年輕人已經跟蘇迪曼一起受戮,他奇蹟般地活了下來,代表蘇哈托政權並無法抹除一切。

安德森最知名的作品《想像的共同體》,就是從印尼歷史的磨難中漸漸成形的。一個像是印尼這樣,由不同族群構成的多元民族,是如何團結在一起的?為什麼他們有時候會分崩離析?而在遼闊的大國,又是什麼讓人民免於相互殘殺?而為何民族的凝聚有時候會失敗?對安德森來說,這些都是他深刻浸潤印尼歷史而生的問題,從來都不是抽象的問題。

雖然《想像的共同體》是安德森最知名的作品,但其實他寫的東西都值得一讀:少有比他的《三面紅旗之下:無政府主義與反殖民想像》一書,更深刻地思考跨國恐怖主義。一如在學術領域上的嫻熟,安德森對小說與詩歌的信手捻來,讓他成為全球文化的雄辯擁護者,喚起了對印尼與菲律賓文學的關注。

對旅居漂泊世界的班尼迪克來說,終於印尼,或許適所,這裡,是他可能真的會喚作家園的國家。

原文出處:

圖片credit:

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案