這不會是一個讓人感到愉快的故事。

雖然她確實充滿了一個好故事的要素:充滿懸疑、劇情迷人、結尾具有邏輯性但又有一點出乎意料。但,很多時候,一個豐滿的人物往往充滿各種矛盾,導致所有關於她的故事並沒有辦法簡單的單線敘述。

是的,這次我們想講,川島芳子。

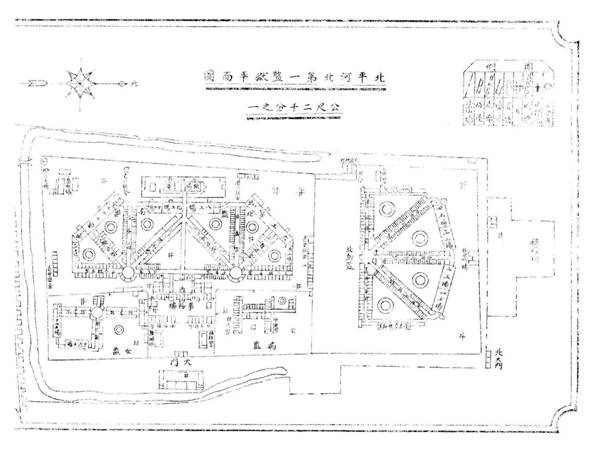

約莫在今天的北京市大興區,某天清晨,以現代化著稱、號稱是「中國第一監獄」的北平第一監獄,槍聲響起後,一名女性人犯倒地死去。

這是1948年3月25日,理論上,這是川島芳子人生的最後。雖然其遺體其後在外示眾,但監獄的槍響並未終結市井的流傳謠言,反倒在各種地方,總是有人能言之鑿鑿地說見到了「應死而未死」的當事人,巧合的是,這位目擊者事後也會離奇地人間蒸發,為這個故事的結尾更增添上一筆神秘色彩。

在這段傳奇的塑造與傳播過程中,故事並不止於人物在生之時,而在死後,故事依然流佈延展。大家稱為愛新覺羅‧顯玗(漢名金璧輝)的這位女犯──或許我們更熟悉的,是「川島芳子」這個姓名/符碼──作為「東洋的瑪塔‧哈麗」,雖然1947年11月10日南京《中央日報》的報導中,為她定下了「巨奸」的強烈指責,但,比起最後的巨奸,提到川島芳子,大家心中的第一印象,卻總是黑白照片中的男裝麗人。

在故事繼續往下之前,我們先說一下馬塔‧哈麗(Mata Hari, 1876-1917)的故事。一般來說,網路文章對此人的描述大致如下:

這位有著烏黑眼睛、橄欖色皮膚的女生,本名澤爾(Margaretha Geertruida Zelle),是地方帽子商的女兒。哈麗在四個孩子排行第二,母親來自荷屬東印度爪哇。在父親投資失敗後,哈麗住進貧民住宅,與兄姐們輪番由教會或親戚照管,而母親則因不堪各種生活的打擊而病逝。1895年哈麗19歲,嫁給一名軍官並移居荷屬東印度爪哇。本來以為顛沛流離的日子已經終結,但先生沈迷杯中物,動輒拳腳相向,生下的孩子又死在當地,夫妻關係日趨惡化,終在 1903年雙方以離婚收場。其後,哈麗返回歐洲,一開始在馬戲團表演騎術,其後跳起香豔熱舞,並用具有東方味道的馬塔‧哈麗作為藝名闖蕩巴黎。很快的,在當時時興「東方主義」色彩的巴黎流行文化中,她闖出名號,也成為了在巴黎活動的各國軍政顯要宴會常客,以及高級軍官的情婦。她編造了自己的身世,宣稱是來自於東方的婆羅門僧侶後裔,所以才學會了神秘的舞蹈。

1914年歐戰爆發,哈麗以中立國荷蘭的國民身分在歐洲各地遊走,因為戰爭減少了演出機會,個人生活陷入困境。就在此時,她受到了情治單位吸收,出售她從各位枕邊人中聽到並收集的訊息。1917年1月間,西班牙馬德里的德國軍隊向德國柏林發送來自代號「H-21」的德國間諜所採集到的情報。這個訊息不幸被法國情報人員截獲並破譯全部內容,在破譯過程中,判定「H-21」是瑪塔‧哈麗。2月13日,瑪塔‧哈麗在巴黎被捕,並以「德國間諜」罪名遭到起訴。儘管沒有直接證據,哈麗也辯稱自己是雙重間諜,最後法庭仍然判決有罪,並在10月15日由行刑隊執刑。

1930年,少數人看到了法庭文件,證明對哈麗的指控不足定罪。日後有人懷疑,德國使用已遭破譯的密碼系統發訊,有施反間計的嫌疑。而法國人急於為敗戰找代罪羔羊的急迫心態,讓哈麗被架上刑場,以平復老百姓的不滿心理。這個說法,放在一個發生過「德瑞弗斯事件」的社會,好像也不能算是一件新鮮事。

我們從有關哈麗的相關敘述會看到,故事的神秘一方面來自於當事人一方刻意的陳說塑造,另一方面來自於外間的想像與添加。外間曾流傳過哈麗「其實沒有死在刑場上」,而蛇蠍美人的公眾形象更成為流行文化從中取材的熱愛對象。例如說,愛耍皮鞭的考古學博士印地安納‧瓊斯的「第一次」就是奉獻給哈麗的。大家覺得,這種敘事─塑造─想像─取材的影響力有多大呢?

哈麗故事中的幾個元素,放回川島芳子身上,或許也可以找到一點類似的部分,這也是川島芳子被稱為「東洋的瑪塔‧哈麗」最主要的原因。

好的,故事要重新從回到原點了。川島芳子的「川島」姓來自日本人川島浪速(1865-1949)。他是日本松本藩(即今長野縣松本市)藩士川島良顯的長子,出生時因為川島良顯正在大阪出征,便將長子取名浪速。川島浪速在東京外國語學校就讀並學習中文,然後跑到中國上海,在甲午戰爭時擔任日本陸軍翻譯官。1900年,義和團引發八國聯軍攻打北京,這次,川島浪速再度成為陸軍翻譯官,據稱他曾向紫禁城內用中文喊話,勸其開城,並保證維護開城後城內留守人員的安全。在紫禁城內,他以宮內監督名義維護日軍駐防紫禁城秩序。在1901年,中國與各國簽訂辛丑和約後,清政府成立北京警務所。在日本推薦下,川島浪速受聘擔任北京警務所的總監督,享有破格的高待遇並得以認識善耆,與其深交。

如同當時的慣例,川島浪速回到日本並和小十六歲的鹿兒島藩士之女川井田福子相親,之後結婚並回到中國工作。1906年,川島浪速和善耆結為義兄弟,也在這年,愛新覺羅‧顯玗出生。作為肅親王善耆三十八個子女中的第十四個孩子,也是第四側福晉的長女,在輩份上,愛新覺羅‧顯玗算是溥儀的姪女。在1912年溥儀退位後,肅親王一行人前往奉天,並在川島浪速的協助下,相繼於1912、1916-1917年推動兩次滿蒙獨立運動。在第一次滿蒙獨立運動失敗後,善耆將當時六歲的女兒顯玗過繼給川島浪速作為二人兄弟情誼鞏固的見證,並由此加深「建國運動」的推動。另有一種說法是,善耆想以孩子改善川島浪速夫婦之間的相處問題,但為了遵守滿人的祖宗家法,比起兒子,兒女滿堂的善耆依舊僅能過繼女兒給義兄弟,而顯玗就成為當時的最佳人選。

在收養了愛新覺羅‧顯玗後,川島浪速為她起了日本名子「川島芳子」。值得一提的是,川島浪速日後也收養了川島芳子姪女愛新覺羅‧廉鋁(即川島廉子),更讓廉子在二十歲時入籍,完成正式收養。

來到東京後,川島芳子據說曾住在現在東京板橋區赤羽香取神社附近,透過火車,在東京豐島師範附屬小學讀書。一開始,滿清貴族出身的她,脾氣絕對地不好,個性相當不服輸。但在日本,她開始學習過著一般老百姓的生活──她會跟著養母上街採買,也到錢湯洗浴。赤羽宅當時是川島浪速和青年軍官聚會相談之地。海豚利用年假期特前往赤羽香取神社周邊實地考察,神社是當地少數未有變動的建物,得從大路彎進小徑再爬上小丘。戰後周邊經過重建,現在仍是安靜的住宅區,由此大概可以推測,當年赤羽宅應該是一個安靜怡居的地方。

雖然家居的生活可能平淡且安樂,但在學校,純真而殘忍的小朋友讓事情變得複雜多了。由於滿洲公主是「支那人」且語言不通,她在學校遭受鄙視,倍感孤單。面對此一景況,義母出手要她在放學後學習舞蹈、琴棋、繪畫、盆石造景等傳統日本女子教育,以往日本淑女基本行止發展。作為鹿兒島藩士之女,義母福子並不是想像中的一般平民──作為鹿兒島千石町名門家庭後代,她顯然是想給川島芳子多一些管束,也以日本仕女標準教育看待她、要求她。

1916到1921年間,福子聘請赤羽松江(1889-1969,婚後從夫姓為本多松江)擔任川島芳子的家庭教師,她是少數以真心對待川島芳子的人,被她暱稱為「赤羽媽媽」,並與芳子一起生活在川島浪速位於長野縣松本的家宅。在「赤羽媽媽」的回憶中,川島芳子已經展現出強烈察言觀色的本領:

「她有罕見的天才,能以銳利的眼光觀察別人的面部表情。她有五感,而實際勝過五感,似乎有七感八感之多。」

不過,如果我們取信川島芳子的妹妹,愛新覺羅‧顯琦(金默玉,1918-2014)的說法,除了察言觀色與吹牛的專長,川島芳子「見人說人話,見鬼說鬼話」的好本事,也已經從小時候展露痕跡。

川島芳子小學畢業後,就讀小石川的跡見女學校(現地為跡見女子大學文京校區),在長野松本女學校當旁聽生。川島芳子在松本女學校期間,行徑奔放,騎馬上學,有一搭沒一搭的到課,與治校風格嚴謹的校長並不合拍,於是於1922年輟學。

(以下待續)

參考資料

1.〈巨奸川島芳子判決書全文〉,1947年11月10日,南京《中央日報》,版3。

2. “Mata Hari Dutch dancer and spy”; “The Execution of Mata Hari, 1917”,瀏覽時間:2016/1/24。

3. 見小松芳郎,〈19 川島浪速〉,「腳光 歴史を彩った鄉土の人々」專欄,長野松本市《市民タイムス》,瀏覽時間:2016年1月24日。

4. 朱子家(金雄白),《女特務川島芳子》(臺北:東甫出版社,1978),頁52。

5. 黑川德男,〈赤羽に住んていた「男裝の麗人」〉,《北區の部屋たより》,第8號,2010年3月。

6. 趙晴秋,〈川島芳子秘史〉,《中外雜誌》18卷4期,1975年10月,頁40。

7. 羅久蓉,《她的審判:近代中國國族與性別意義下的忠奸之辨》(台北:中央研究近代史研究所,2013),頁231。

8. 憲均口述,張俊銘整理,〈我的胞妹川島芳子(選載)〉,「作家生活誌」部落格,瀏覽時間:2016/1/24,原見《傳記文學》,51卷1期,1987年7月,頁101-107。

9. 愛新覺羅.顯琦作,陳顯儒等譯,《清朝王女的一生》,頁26。

10. 上坂冬子,《亂世的犧牲者:川島芳子的悲劇一生》(臺北:八旗文化,2015),頁102-105。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案