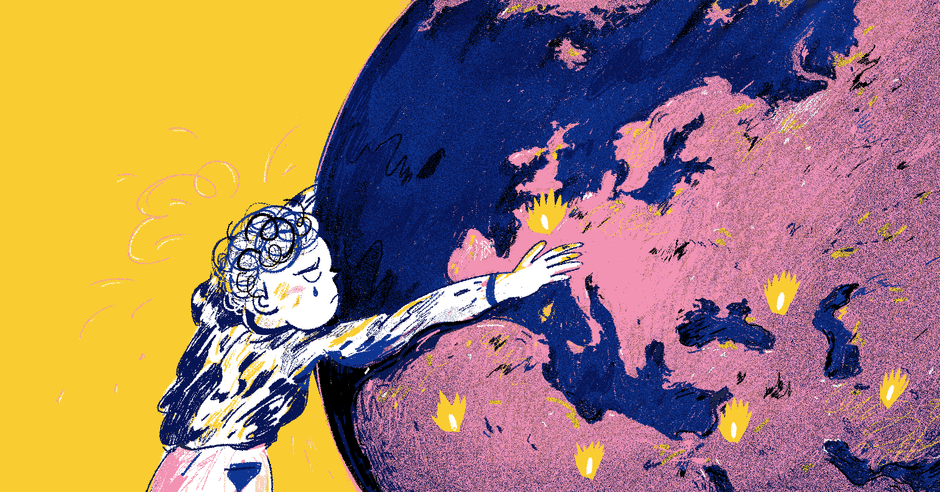

從某種程度上來說,移情作用(empathy,或稱同理心)是與生俱來的情感,而且並非人類獨有。靈長類動物學家指出,黑猩猩會用雙臂摟住被攻擊的受害者,輕拍或是為他梳理毛髮。生活中許多方面都能看見同理心的存在,常見定義將它比作十八世紀哲學家亞當‧斯密(Adam Smith)所描述的同情心(sympathy),意指站在別人的角度感受他們的遭遇,比方說痛苦或難過。現代社會經常將同理心當作善與惡的道德指標。

但是,耶魯大學心理學教授保羅‧布魯姆(Paul Bloom)卻主張:如果想當個好人或是做善事,仰賴同理心是種差勁的方式。因為這中間有太多灰色地帶,並非單純黑與白的定義,而過於簡單化同理心則更加地危險。

布魯姆的理論重點在於一個重要的區別:情感或認知的同理心。這兩者是不同的,而且分別由大腦不同的過程產生。簡單來說,前者就如字面意思所說,是感受某個人正遭遇的事情;後者則意味著理解認識到對方發生了什麼事情,但不帶沒必要的情緒化感受。

同理心具有一些糟糕的特點:它是帶有偏見的偏頗,我們更容易對有吸引力、與自身相似、同種族或民族背景的人感到同情;而它也是狹隘的,將我們連結到特定、真實或想像的個體,卻讓我們無視數值差異和統計數據。同理心會使人們對自己行為導致的長期影響,進行錯誤的判斷。

許多實驗證明,人們經常因為可辨別受害者效應(identifiable victim effect)產生更多的同理心。舉例來說,詢問受訪者開發一種能救治孩童的藥物會捐助多少錢,和為了救八個孩子會捐助多少錢的答案幾乎一模一樣;但是,若告訴受訪者某位病患的年紀、姓名和展示照片後,願意捐贈給該名病患的金額,卻遠遠高於捐給八個孩子的金額。

而「同理心政治」也是如此,很多情況下同理心會把人們拉到錯誤的方向上。站在受害人的視角上,怒火驅使人們進行懲罰性的報復行為,但是卻無視了可能導致的長期後果。布魯姆認為,人們應更多地依靠理性原因判斷,而非情緒化感受。只有當我們理解這些糟糕的特點,並將移情作用放到一旁後,許多公共政策才能更加地公平與道德。例如建立公正的制度,決定器官移植的先後順序,而不是因為誰看起來很可憐。

此外,同理心的多寡也不能決定一個人的好壞。實驗證明過度的同情心,將造成不對稱關係,經常支持別人卻忽略了自己,更容易患上憂鬱症和焦慮症;而同理心較弱的人,也不會比其他人更不道德。心理學家賽門‧拜倫-柯恩(Simon Baron-Cohen)指出,自閉症和亞斯伯格症的患者通常具有較低的情緒及認知同理心,難以判斷或理解他人的情緒,但並不代表他們就有剝削他人或暴力傾向。事實上,他們反而往往具有更強烈的道德準則。

那麼究竟要怎麼拿捏呢?保羅‧布魯姆認為,可以用「憤怒」這個完全不同的情緒反應來思考問題。同情心和憤怒具有許多相同特點,它們都從兒童時期就出現,也存在於每個人類文明當中。它們並不像恐懼或厭惡情緒通常由經驗產生,兩者都具有社會性,主要是面對他人的感受,而且也都被視為道德依據。同理心能鼓勵和安撫他人;而憤怒則往往是對殘暴和其他不道德行為作出的反應。

正如我們會擔心過度憤怒造成的情緒化和不合理行徑,同理心也該自我控制,對道德責任和可能產生的後果進行理性分析,將情緒運用在適當的地方。心理學家史蒂夫‧平克寫道:「暴力的減少或許是因為同理心增強,但它更應該歸功於冷峻不帶感情的能力,例如謹慎、理性、公正、自我控制、規範、禁令和人權理念等。」

圖片出處

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案