有別於《宣言13》高舉著達達主義反藝術的旗幟,認為藝術的真諦在於「無意義」、對於藝術的解讀決定權在於觀賞者,《抓狂美術館》反回歸到傳統藝術品的領域,圈出四乘四平方公尺範圍的空間─廣場,以自由、平等、博愛的宗旨,傳遞出創作者對於現實世界的控訴,但有趣的是,在本片中仍可看到反藝術的影子,保有達達主義帶給人們的感觀感上「侵犯」。

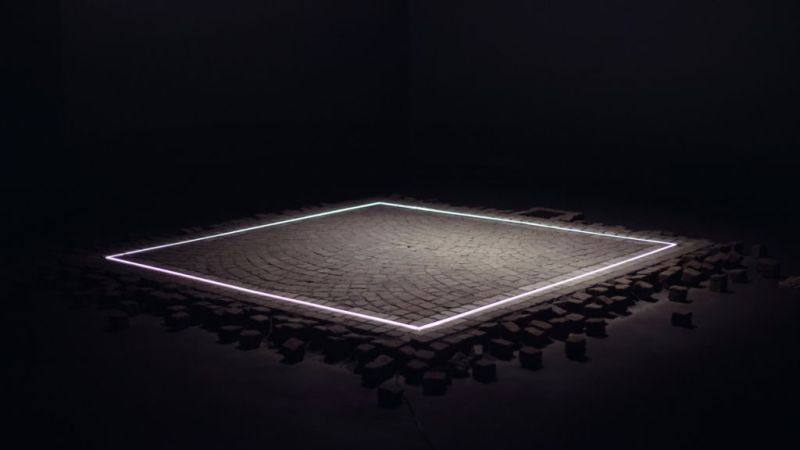

「侵犯」從片頭一開始便鑿下了深刻的痕跡,富有歷史的前皇宮美術館廣場,被拆除了可謂為門面的偌大銅像,在饒富歲月的地板上,挖渠了四方形的軌跡,焊上了一圈光亮,自成一格非傳統的廣場。其在物理上侵佔了歷史文物的所有地,更在意識上閃耀著溫和卻有別於瑞典當今局勢的精神,一個藝術品,造就著兩種面向的「侵犯」,同時暗示著瑞典門面已被破壞的事實。

立意良善的「廣場」宣言,溫柔地對社會提出申訴,卻不合時宜,對於越演越烈因新移民造就的瑞典當今兩難社會情勢,破壞變成了必要手段,以藝術行為「侵犯」感官造就人們不安,抗衡著當地居民對於被新移民「侵略」的恐慌。尤以「猴男」表演藝術為本片最具視覺衝擊與道德震撼的片段,在象徵文明的藝術場域中,以原始生猛、未經文明開化的野獸,「侵犯」著自視高尚的場合,帶出瑞典人民對於新移民帶來社會衝突的態度,從看熱鬧的袖手旁觀、事不關己的漠視,到忍無可忍的還擊。拋出「侵犯」的力度究竟需到達什麼程度,才能使人正視及伸出援手的疑問。

《抓狂美術館》不僅僅是闡述中產階級金玉其外,敗絮其內的墮落,本片中美術館長的形象,更象徵著國際對於自詡為「人道大國」的瑞典既定印象,「瑞典式天真」讓他們遠離戰爭卻同時為戰爭善後,在釋出和平的善意與包容時,是如何受到難民潮的打擊,徘徊在良知、價值觀與現實難題之中,糾結且飽受煎熬。

或許瑞典現階段的困境無法在短短兩個小時內的電影中得到具體的改革解答,卻能在「拉拉隊比賽廣場」的片末,推測導演認為擁有金髮碧眼的拉拉隊員都能互相協助,且在比賽敗北時仍因未盡最大努力而懊悔,又豈能因社會紛擾而排斥異己。而最後美術館長急欲向被控訴為小偷的孩子道歉卻撲空的結尾,無疑讓因荒誕而成的喜劇,轉為反映新移民恐因遣返再次落入戰場的現實悲劇,頗具警世意味。

比起《希望在世界的另一端》闡述目前北歐難民潮與應對政策的直觀切角,《抓狂美術館》衝撞莊嚴藝術聖地的反諷方式,以同樣議題來說更加高明,令人在捧腹大笑之後,急遽落入反思的慚愧之中,懺悔著自身方才的無理嘲笑,雖為政治正確的嚴肅題材,卻不失幽默。

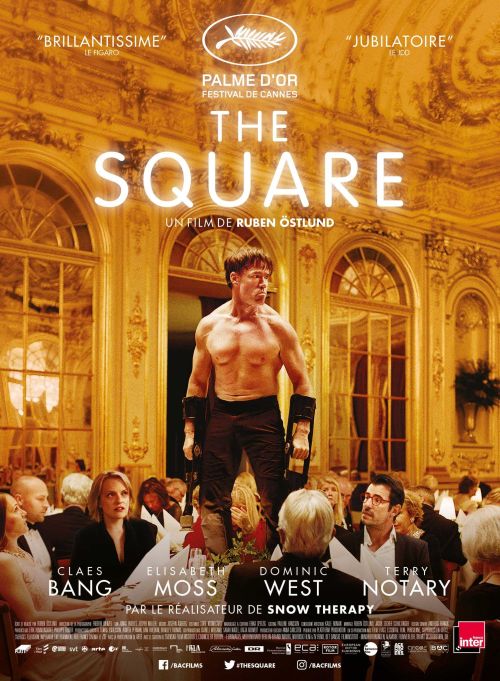

電影資訊

《抓狂美術館》(The Square)-Ruben Östlund,2017

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案