1905年9月日俄戰爭結束,日本成為第一個擊敗歐洲帝國的亞洲國家。日本帝國和俄羅斯帝國為爭奪朝鮮半島和滿洲地區的控制權,展開持續一年多的戰爭。最終,日本迫使俄軍撤退,雙方進行談判並達成和平協議。然而,這場戰爭意外地在黑人知識圈掀起軒然大波。

普渡大學的比爾‧穆倫(Bill V. Mullen)在2016年的著作《W‧E‧B‧杜波依斯:超越膚色的革命》(W. E. B. Du Bois: Revolutionary Across the Color Line)中提到,民權運動家杜波依斯對於日本勝利深受感動,並宣稱:「『白人』一詞的魔力已經被擊破。黃種人的覺醒是必然的……棕色人種與黑人的覺醒將隨之跟進。」

美國的反殖民主義知識份子和非裔社會運動家認為,日本的勝利代表了變革的來臨。他們相信若正確的戰略能迫使歐洲殖民主義者從遠東撤退,當然也能讓他們離開加勒比海和非洲。

第一次世界大戰爆發之初,杜波依斯撰寫了一篇影響深遠的文章《非洲戰爭的根源》(The African Roots of War),他詰問為何非洲的勞動者與工人要參與一場他們根本無法認同的戰爭,並好奇「非洲人、印地安人和其他被殖民群體」為何要協助殖民者完成「剝削世界財富--主要在歐洲地區之外」的目標?他嚴正要求人們從「覺醒的日本」身上反思和汲取靈感。

對杜波依斯及其同時代人來說,日本的勝利證明帝國可成為全世界有色人種的支點,用它來擺脫和消滅歐洲殖民主義的擴張。但反過來看,這個論點其實也充滿矛盾:日本帝國除了佔領朝鮮半島和滿洲,若可行會進而佔領整個遠東地區,但他們卻受到反殖民主義者的擁戴。

無論如何,日本帝國崛起激發了黑人基進運動份子,而且到第一次世界大戰結束時,非裔美國人和日本知識份子發展出橫跨太平洋的同志情誼。非裔美國人讚許日本的外交戰略,而日本的知識份子——不分左翼或右翼——同聲譴責美國實行的種族隔離制度。這種微妙的情誼得從巴黎開始說起。

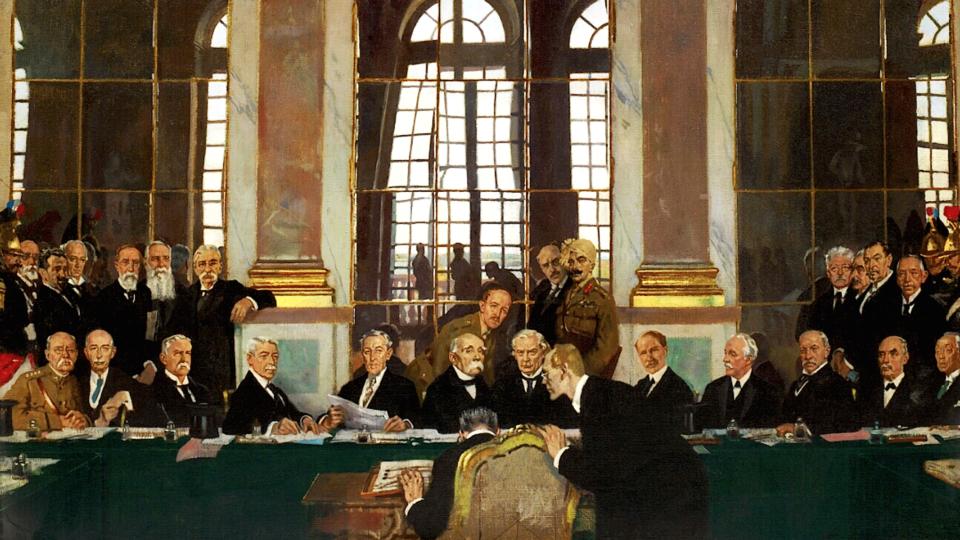

為使第一次世界大戰劃下句點,美國總統伍德羅‧威爾遜(Woodrow Wilson)提出了日後啟發成立聯合國的跨政府組織架構。威爾遜在巴黎宣佈十四點聲明,表明要在受壓迫的人民與和平自決基礎上建立新的世界秩序,並稱其為「國際聯盟」。

與此同時,黑人在美國的私刑問題遲遲未獲回應,種族隔離制度依然存在。雖然威爾遜在國外看似是個自由主義者,但在國內卻奉行著實用主義,黑人知識份子視其為表裡不一的偽君子。其中威廉‧門羅‧特羅特(William Monroe Trotter,二十世紀初反種族隔離制度的黑人領袖,總統大選期間曾為威爾遜站台)便是威爾遜的頭號敵人。

特羅特曾受邀至白宮討論民權問題,當他在所有聯邦雇員的面前質問總統,並表明種族隔離根本是「喪權辱國」的制度時,卻被威爾遜堅決地回答:「先生,你的口氣冒犯了我。」然後他就被當場逐出白宮,從此與威爾遜結下樑子。

自那以後,特羅特的使命就是在全球舞台上讓威爾遜難堪。1919年威爾遜在巴黎和會宣佈他的計劃和「十四點聲明」時,特羅特不僅補充提出了第15點「種族平等」,還親自前往巴黎抗議以確保它的提案會列入討論。

民權運動先驅阿薩‧菲力普‧藍道夫(A. Philip Randolph)在1919年3月的《信使報》(The Messenger)重申特羅特行動的象徵意義,他說:「威廉‧門羅‧特羅特直擊要害,並前往歐洲讓美國總統難堪。美國總統是專業的偽君子,不斷為美國的民主問題擦脂抹粉,但在這裡民主既不存在,也從未存在過。」

特羅特原本希望到場現身證明美國無心處理《吉姆克勞法》,並揭開威爾遜的「自由主義面具」。雖然完全沒有事前準備,但這的確是別出心裁的計畫。但是,特羅特來遲了。

當時,日本政治圈正密切關注美國的種族問題。可能是巧合,也或許是有意為之,就在各國討論建立國際聯盟時,日本代表團次席大使牧野伸顯在會議中提出了日本版本的種族平等法案《人種的差別撤廢提案》。雖然內容只是提到所有國家皆為平等,但似乎「冒犯」了威爾遜及澳洲和英國的領導人,於是此提案立即被否決。

雖然提案沒有通過,但這個舉動再次點燃了非裔美國人對日本的崇拜。另一方面,日本也發現太平洋彼岸的非裔美國人似乎很崇拜自己。一名泛亞洲主義者、自詡為右翼文人的新聞從業員満川亀太郎問道:「為什麼黑人把牧野伸顯男爵的肖像與黑奴解放者亞伯拉罕‧林肯的肖像並列掛在自家牆上?」芝加哥的日裔記者川島誠則寫道:「日本政府在巴黎和平會議提出廢除種族歧視的建議……為黑人帶來巨大的心理影響。」

確實如此,主張非裔美國人重返非洲的黑人民族主義者與泛非主義領袖馬科斯‧加維(Marcus Garvey)對此事相當激動,他深信在世界大戰後「除非我們訴求的正義得以伸張,否則下一場戰爭將會是黑人與白人之間……如果日本與我們並肩作戰,我們就能贏得勝利。」

日本對非裔美國人的處境也相當感興趣。巴黎和會代表團成員、未來的日本首相近衛文麿在書中寫道:「黑人抵抗白人迫害與侮辱的憤怒情緒正日益高漲。」日本婦女運動領導者市川房枝隨美國全國有色人種協進會(NAACP)在美國巡訪後,撰寫了一篇關於黑人女性對抗種族主義的文章,同時抨擊美國的種族隔離制度是「文明恥辱」。歷史學家至今還不完全清楚,日本思想家為什麼這麼一致關心非裔美國人的處境。是因為博愛精神?還是希望團結對抗白人?或者只是用務實的做法凸顯美國的虛偽呢?

日本在巴黎和會上從德國手中取得山東租借地,並希望能控制馬紹爾群島、馬利安納群島和加羅林群島。專攻非裔美國人歷史的明尼蘇達大學日籍學者大西一郎(Yuichiro Onishi,音譯)指出:「藉由不斷提到美國對黑人動用私刑的問題,讓日本實行帝國主義政策變得順理成章。」換句話說,無論日本知識份子的真正意圖是什麼,日本政府早就發現種族議題能帶來許多好處,並且大肆宣傳此事。

一些黑人知識份子也意識到這種情況,開始對日本產生猜疑和戒心。1919年菲力普‧藍道夫和錢德勒‧歐文(Chandler Owen)寫道:「這些話是警告那些毫無戒備之心的人。自鳴得意且油腔滑調的日本外交官與伍德羅‧威爾遜、勞合‧喬治(Lloyd George,時任英國首相)或奧蘭多(Vittorio Emanuele Orlando,時任義大利總理)沒什麼兩樣。他們根本不關心日本國民,而且就在此時此刻,他們正無情地鎮壓和壓迫朝鮮人民,並對不幸的中國強奪豪取。」

但是,加維的追隨者完全不認同藍道夫等人的觀點,仍將日本視為救世主般的強大力量。

幾十年後第二次世界大戰爆發,當日本向法西斯義大利和納粹德國靠攏時,非裔美國人的矛盾心理仍圍繞著日本走向兩極。一方面是新加維派份子,他們將加維的理念結合宗教的救贖色彩,向人們灌輸這場末日般的戰爭即為種族戰爭。另一方面,自由派、社會主義者和主流黑人知識份子則將《吉姆克勞法》與日本對海外人民做出的無情鎮壓相提並論,提醒美國政府「至少在黑人眼中,美國與他們戰爭的對象都是怪物」。

在二次世界大戰期間,數百名非裔美國人因煽動叛亂罪被捕。例如1942年8月19日《Times Daily》報導了「西印度黑人」羅伯特‧喬丹(Robert Jordan)與四名同夥因參與伊索比亞泛太平洋陣線(Ethiopian Pacific Movement)被捕,該運動的理念為「在一個以軸心國為主導的世界,建立非洲與日本的同盟」。

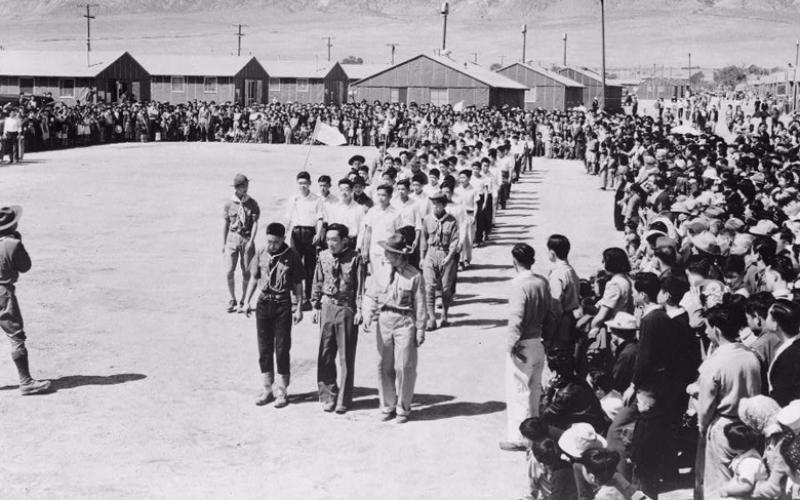

但激進不是當時唯一的途徑,其他人嘗試透過言論來抵抗壓迫。特別是在珍珠港偷襲事件後,日本成為了非裔菁英的批判工具。由於日本是希特勒納粹德國和墨索里尼法西斯義大利的盟友,非裔知識份子以此同時抨擊「國內與國外的法西斯主義」。例如自由主義者和社會主義者批評美國政府將日裔美國人囚禁和拘留在集中營的政策,喬治‧沙勒(George Schuyler)對此表明「這很可能是黑人未來命運的序曲」,藉由此事警告美國政府:譴責日本有其必要,但你們的虛偽也好不到哪去。

即使到了二十世紀下半葉,一些黑人仍視日本為「深色種族的領導者」,而對其他黑人而言,日本充其量只是「戰爭時的敵人」。可以肯定的是,日本帝國的崛起激發了黑人基進運動份子,使其看見對抗種族主義的希望。

參考報導:Jstor

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案