阿根廷作家波赫士(Jorge Luis Borges)在55歲時失明,儘管這件事令人不安,但他並不特別意外,他曾告訴《紐約時報》說:「我知道自己有天會失明,因為我的父親、祖母、曾祖父後來都失明了。」這是一種漸進式失明,它不是某天醒來突然發現看不見,而是像緩慢的夜幕逐步逼近,最終讓他變成「適度失明」:一隻眼睛完全失明,而另一隻眼睛部分失明。

我們通常認為盲人被封閉在黑暗世界裡,有如莎士比亞的名言:「望向黑暗,如盲人所見。」但如果我們把「黑暗」理解為「黑色」的話,那就錯了。與我們所想的不同,波赫士提到:「困擾盲人的並不是黑暗,而是相同重複的顏色一再浮現,反而讓人更渴望黑色的慰藉。」

他說:「有種顏色是盲人──或至少說我們這種盲人── 看不見的,那就是黑色;另一種是紅色。紅與黑將我們拒於門外,對於早已習慣在完全黑暗中睡覺的我,很長的時間都被困在這霧靄般的世界,在這淡綠或淡藍朦朧地發著光的霧裡,這就是盲人的世界。我想躺臥在黑暗中,盲人的世界並非人們想像的黑夜。」

波赫士看得見藍色和綠色,特別是黃色讓他憶起童年時站在動物園的老虎籠外,讚嘆這隻擁有金色和黑色條紋的動物,但隨著失明黑色變成了他一直追尋的色彩,這種渴求在波赫士的詩〈The Other Tiger〉和〈The Gold of the Tigers〉中都能見到。

除了黑色,波赫士還失去了另一種色彩,他決定接受治療只為了能再次看見它。他說:「盲人生活在一個不方便的世界,生活在一個沒有定義的世界裡,某些顏色會在這個世界浮現:對我來說有黃色,而藍色除了像藍色也可能像綠色,綠色除了像綠色也可能像藍色。白色不見了,或是它與灰色混為一塊。至於紅色,它徹底地消失了。但我希望有天能再次看見那個偉大的顏色,那個在詩歌中閃耀的顏色,那個在眾多語言擁有美麗名字的顏色。」

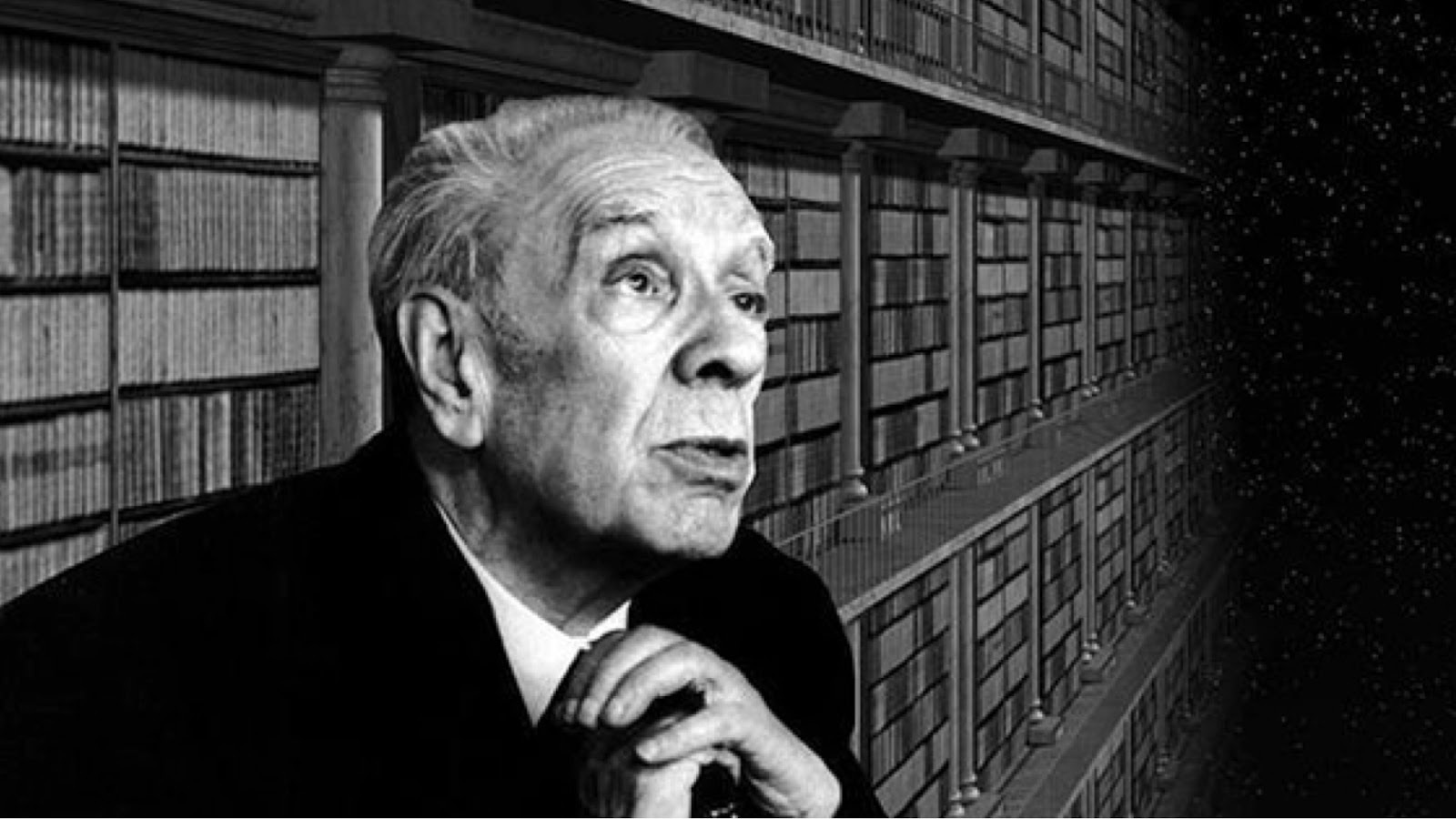

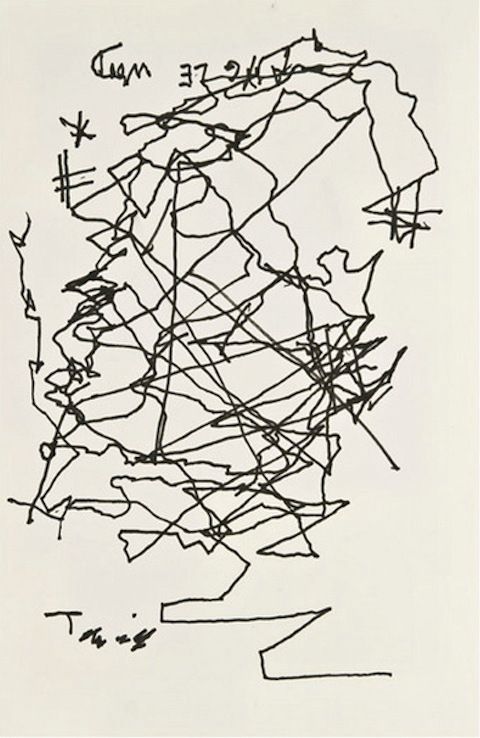

波赫士在失明的同年年底成為阿根廷國家圖書館館長,並嘗試重拾畫筆(他早年的繪畫功力還不錯)。失明後,他在紐約著名書店「The Strand」地下室畫下一幅自畫像。根據《紐約時報》報導描述,波赫士用「一根手指引導另一隻握著筆的手作畫」。畫完自畫像後,波赫士走到書店的主要區域開始「傾聽房間、書架和書籍」的聲音,並做出令人驚歎的觀察結果:「你們擁有的藏書與我們國家圖書館內的書一樣多呢。」

失明改變了波赫士對藝術的態度,由於他從未學過盲文,因此也失去了閱讀的能力。但他仍持續寫作,依靠記憶來回憶十四行詩和背誦後來口述的詩歌。

圖片來源:OpenCulture

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案