當代電影名導克里斯多福諾蘭曾說過在未來電影將會變得像衛生紙一樣,這意味著,產量巨大,取代性高,用過即丟,作為其中一項時間消費,今日電影內外的競爭對手前所未有的多,而電影院為了生存,會將檔期保留給那些能熱賣的電影,這樣的影響是,有些為電影院而拍的電影可能上不了電影院,或者上沒多久就得下檔,如《你的臉》。

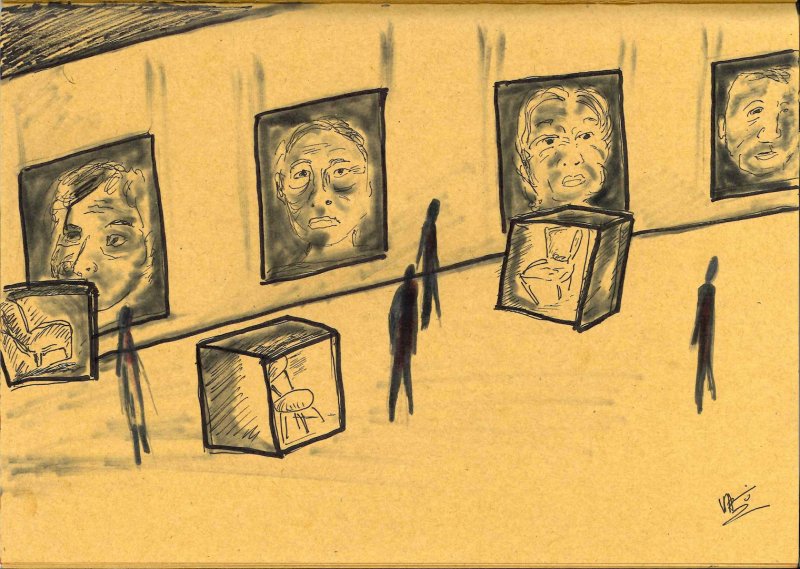

「我把電影帶進美術館,現在打算把電影院變成美術館。」

《光》與《你的臉》都是在中山堂拍攝的,然而透過蔡明亮的手藝,空間被重新剁碎,於是我們熟悉的場景透過鏡頭得到了全新的生命,在《光》裏我們可以清楚體驗到何謂生命之光,除了幾顆鏡頭遠遠的窗戶後面,有螞蟻似的人稀疏走過,大部分的場景都是無人,透過鏡頭的運動與光影的變化,這個空間得到了他的生命,在別的電影裏作為背景的配角,如今成為了主角。我們似乎不應期待有什麼事件發生,或者說事件總在發生,蔡明亮捕捉了「無人的事件」,這毫無疑問的是在電影院才能看的片,同時也是蔡明亮的暴政(卡里古拉式的暴政,意圖用一種非人的觀點重新解讀世界)。

每一個鏡頭都沒有停留太久,但每分每秒都有事件發生,而在其他的電影裡我們稱其為「什麼事都沒有」有好幾顆鏡頭都像極的恐怖片的開場,我們不免看向那光所不至處,深怕有什麼東西竄出來,然而因為這是蔡明亮的電影,我們可以安心的等待,同時時而冒出的聲音與音樂則交錯著訴說著這個場域的靈魂,我們可以聽到那模糊而迴盪的聲響,這說明了我們並不孤單,蔡明亮用一種最低限的方式將這個場域的生命給招喚了出來,而那讓我們突然感到平時我們確實很少在「觀看」、更別說「凝視」了,這些一樑一柱、一磚一瓦、還有那重疊而相互映射的玻璃都標示著蔡明亮獨到的眼光,透過鏡頭,他解剖了他們,因為我們沒辦法認知到整體,我們總是對整體有著模糊的印象,並對部分毫不在意。

於是蔡明亮用鏡頭將他們切割了下來,然後慢慢的顯現他們的整體,藝術乃人道的殺戮,蔡明亮由此將破碎的屍體重新注入生命,也給電影院的觀眾重新注入生命,關於我們如何像初生嬰兒一般去看、去聽、去感受世界被遺忘的全貌,戴奧尼索斯要被撕裂後重新復活才能成為真正的神,同樣的我們的觀看(看的方式、聽的方式、思考的方式、理解的方式、感覺的方式、存在的方式……)在這個觀影過程中再生了,在此之前我們已經吃慣了大魚大肉,也習慣了電影裡情節的百轉千迴、愛恨情仇,習慣了電影裡極快的剪接與鏡頭運動,從一個世界到另一個世界,從一個時間到另一個時間,我們是疲憊的旅者,也早已喪失用來感知的敏銳,因此縱然我們看到了很多,卻早已失去了「觀看」的熱情,故事成為了電影的全部,而影像更是被忽略,聲音對於記憶則根本是船過水無痕,電影讓我們擁有了現實無法擁有的一切,然而對於這一切我們卻漸漸麻木,甚至電影廉價的像早餐杯上的謎題,我們看了看,笑了笑,知道謎底,然後丟掉。

然而蔡明亮卻恢復了我們感知的彈性,讓我們的知覺恢復到如初生嬰兒屁股般的滑嫩。

「當然要賣票,因為你不賣票,美術館不會進入他們的視野,他們只會經過。」

蔡明亮說著,他嘗試把觀眾帶回電影院,提醒觀眾電影的可能性及其本質,《你的臉》則更進一步的展示了蔡明亮的企圖,沒有人會為了十三張臉進電影院看電影,隨便一部電影都超過十三張臉。然而我們該為了「看電影」進電影院看這十三張臉,如果說藝術的其中一個重要的功能就是喚起人們對生活的熱情,或者給予人們對生活不一樣的觀點,那麼《你的臉》很好的做到了這些,人們的大頭被切割下來放在大螢幕上,他們身後則是無際的黑暗,起初我以為蔡明亮要求他們不要說話,然而後來卻仍然有人說話,他們呈現著多元的圖景,有些人一語不發,有些人打起瞌睡,有些人則滔滔的說起自己的故事,其中讓我印象最深刻的是開始活動舌頭,以至於按摩臉部的一位阿嬤,蔡明亮看著她笑了(當然我們從頭到尾只聞蔡明亮的聲音而不見其人,而她先是有些羞澀,後來連羞澀都拋開,宛如日常一樣運動著自己的臉)我們看著他們,或許會發現人其實不習慣在鏡頭前久坐,甚至不習慣被鏡頭盯著(除了李康生外),甚至我們可以說習慣與人對看凝視,或許在現在社會還是種變態的、於社會所不容的行為,不要忘了人類是可以感受到目光的動物,長期的演化讓我們對於盯著自己的人都有所戒備,更別說在這個時代那可能還是一種禁忌,因為盯著人看可能構成性騷擾。

只有戀人互相凝視是沒問題的,因為戀人已經將自己託付給彼此,甚至這樣的凝視還要毀滅世界的存在,雙方眼裡只有彼此,而電影院則與此不謀而合,雖然電影院是屬於集體的,但在觀影時我們卻發現彼此其實是分離的,猶如上帝之於個人的命令,我們坐在黑暗之中,光打進我們眼睛,使得我們看見了日常所不得見的東西,如同在《光》裡頭蔡明亮所做的,老舊的建築藉由光得到全新的生命,現在這個光進入我們的眼睛,也使畫面中的人得到全新的生命,在這過程中,蔡明亮有時會用聲音介入,有時則一語不發,於是整部電影充滿著一動一靜的節奏平衡,那令人想起庫柏力克曾說的:「一部好電影該像音樂一樣。」《你的臉》的配樂時而幽微、時而湧動、時而穿越一張臉到另一張臉,時而在一張臉還沒結束時就停止。而這樣音畫不同步的結果是重新縫補了對於盯著自己的鏡頭不同反應的不同人中間的裂縫,如此,他們成為一個整體。如果電影的靈魂存在,它便該是這樣的不可分割,也使得本片除了十三張臉外,看點還在於這十三張臉如何透過聲音或音樂成為一個整體。

當我們開始凝視他們的臉的時候,聲音與音樂與我們時而站在一線,時而壁壘分明,我們不知道該不該相信這些聲音與音樂對當下情況的提示,特別是當被攝者開始說起自己的故事,許多不在鏡頭內的東西都被語言給召喚過來,並且對其訴說自己故事的人的表情進行了難以辯駁的註腳。電影就其本質是片段的結合,甚至在連續拍攝的情況下,都會因為器材而在禎數方面被限制,而這正是長鏡頭最容易欺騙觀眾的地方,我們以為是自然而然的恰好是一種刻意讓我們不覺得不自然的設計。那麼我們又怎麼確定片中人們的話語與其表情有必然性的詮釋關係呢?電影裡的因果性是為導演的敘事需求服務的。我們面臨了誘惑,即接受一種簡單化現實的誘惑,正如那些被攝者必須在不進行大動作的情況下找事情做,一種作為事件動力的衝動在被拍攝的過程中激起了,被攝者希望自我投入事件之中,讓這被拍攝的時間儘快的結束,同時他們不能做太大的動作,破壞拍攝本身。

於是外在細微的事件,取代了外在顯而易見的事件。如果我們還記得大導演史蒂芬史匹柏被《靈動:鬼影實錄》嚇的無法自已(他說那是自己看過最可怕的電影,這可是個曾用玩具與剪接讓全球觀眾徹底害怕鯊魚的導演)。但其實用電腦來看時,我們難以想像這部電影到底哪裡恐怖,然而正因為在電影院播映,人們的感官都被放大了,於是一點點風吹草動都會吸引我們的注意,《你的臉》也是這樣一部電影,畫面上的東西是那樣的有限,然而也在這時候我們才開始意識到,在這種有限之中竟然就有如此無限的事件,這些無限的事件當事者自己都不知道,而只有我們知道(而我們知道的又是不同的,因為觀眾的注意力也是有限的,而凝視是需要體力的活動),於是最終又滿足了給觀眾的「窺視感」,但無論你看到什麼,這些東西都不會延續到後面下一個人物,他們是分離的,回歸到電影本身的蒙太奇原則,一切都只不過是出於導演之手而聚合在一起,導演是黑洞,將一大團素材壓縮在一起,成了短短的電影。

到電影結束,我不禁反思,看電影這件事到底是在看什麼,總目標是看電影,但具體上是看什麼?《你的臉》結尾處,停留在中山堂大廳,大廳中有迴音,那些聲音似乎是坐在裡頭的人說話的聲音,但因為太遠了聽不清楚,又如揮之不去的鬼魅般時起時落,當最後一張一明一暗各分一半的李康生的臉對著鏡頭說:「我已經不再年輕了。」(而這張臉恰好是全部的臉中最年輕的臉),那是多麼莫可奈何的領悟,不再年輕,代表的頭顱內故事越來越多,同時步伐越來越蹣跚,不再年輕,代表的是生命的選擇越來越少,同時生命的意義越來越清晰,不再年輕,代表的是頭腦的時間越來越慢,周遭的事物越來越快,隔得太遠聽不清楚,離的太近看不進物。

我們對於臉背後的那個人始終所知甚少,但是我們知道的再多,那些資訊都無法取代在我們眼前這顆活生生的頭顱,活生生的臉龐,其充滿了即興、充滿了不確定性、充滿了難以預測性,因為我們自己在日常中看不到這樣的頭顱、這樣的臉龐,所以蔡明亮把他的眼睛借給我們,讓我們在電影院中,看到他所看到的,一個充滿生命力的世界,在這個世界裡,故事無所不在,但與其他電影的故事的差異是,本片裡的故事是隨時隨地的被光推動著的,在那裡,青春永駐,故事不故。

電影資訊

《你的臉》+《光》-蔡明亮,2019

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案