文|Anne Harrington

神經病學和精神病學長年致力研究那些無法精確分類的疾病,神經病學家治療像亨丁頓舞蹈症(Huntington's Disease)這些特徵明顯的遺傳疾病,也治療一些界於「中間狀態」的疾病,例如妥瑞氏症(無意識的發聲或運動),有時還會碰到生理症狀明顯,但最後診斷是精神性疾病的病例。對精神病學家來說,他們相信所有精神疾病都有其生物學基礎,也堅信精神疾病的症狀很重要,他們的任務是幫助病患的精神狀態恢復,不單純只是修復大腦功能。

這兩個領域似乎有很多共通點能彼此交流,但現實情況卻恰好相反,兩個領域之間幾乎沒有交流,而且大多是自己研究自己的東西。為什麼會這樣呢,而後果又是什麼?神經學家艾倫‧羅珀(Allan Ropper)和數學家布萊恩‧伯勒爾(Brian Burrell)的新書《大腦如何失去理智》(How the Brain Lost its Mind)透過探索兩種經常被分開講述的疾病歷史探討了這個問題:一個是神經性梅毒,透過性行為傳播的梅毒晚期形式,已經感染至患者腦部的中樞神經;另一個是歇斯底里(或稱癔病),藉由一系列生理症狀表現精神壓力的疾病。

十九世紀時,梅毒透過通姦與買春肆虐了上層社會,由於當時尚未出現有效的治療方式,因此到晚期病患腦部受到損害時,經常出現精神異常的狀況。神經性梅毒成為精神病學界最常見也最致命的退化性精神疾病之一,又被稱為麻痺性痴呆(General paresis of the insane)。

過去的醫生普遍認為這是因為不良的遺傳、「性格軟弱」或道德敗壞所引起,但這種錯誤觀點在1913年發生了改變:當時在紐約洛克菲勒大學進行研究的日本細菌學家野口英世,從全身麻痺的死者腦部發現了梅毒螺旋體的蹤跡。根據症狀可以判定當時的精神病院裡,有高達三分之一的病患是因為感染梅毒而發病。

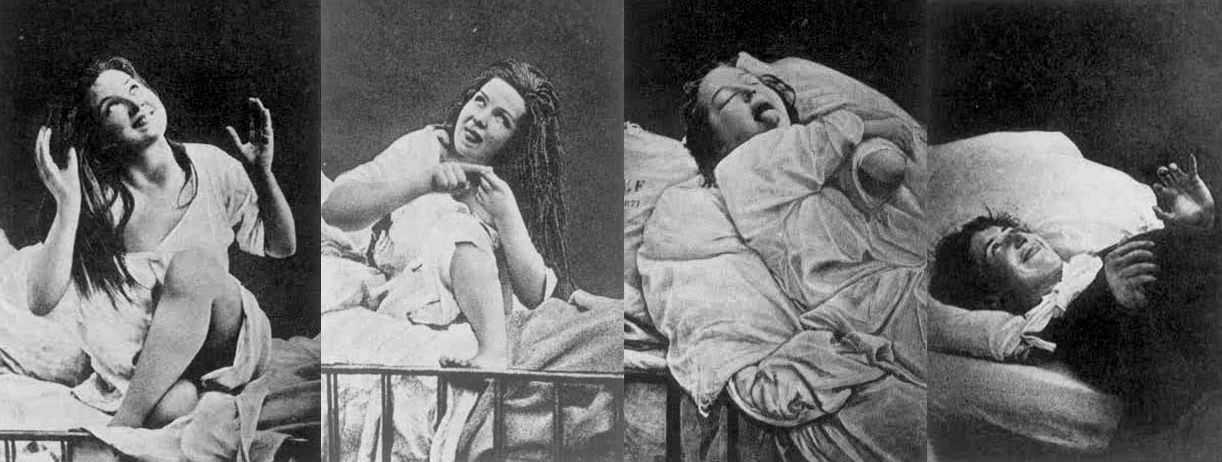

歇斯底里最初被認為是只影響女性的婦科疾病,十九世紀法國著名神經病學家讓-馬丁‧沙可(Jean-Martin Charcot)從病患身上觀察到局部癱瘓、抽搐、視力問題和痙攣等症狀後,將歇斯底里重新定義為神經性疾病。然而,到了十九世紀末期,越來越多人反對沙可提出的理論,其中包括曾經追隨他的學生,例如在嬰兒身上發現「足底反射」的約瑟夫‧巴賓斯基(Joseph Babinski)。

反對者得出的結論認為,歇斯底里為假性的神經疾病——一種佯裝成神經疾病的精神疾病。巴賓斯基還建議神經病學界完全拋棄歇斯底里一詞,改以「暗示病」(pithiatism)稱呼:藉由針對性的誘導和說服療法來消除或緩解症狀。歇斯底里最終被證明是「一種徹底的精神疾病,使患者表現出類似於神經疾病的症狀」;然而,神經性梅毒卻是一種「能產生類似於精神疾病症狀的腦部疾病」。

《大腦如何失去理智》提到,歇斯底里被歸類為精神疾病讓西格蒙德‧佛洛伊德(Sigmund Freud)帶來了精神分析的新理論,並導致戰後新佛洛伊德學派的自負心態,他們斷言沒有相關疾病基礎的問題行為,都應視為醫學領域來處理。儘管對歇斯底里的認識改變了精神病學,但神經病學家仍致力尋找治療被診斷為歇斯底里患者的方法。即使在今天,神經病學仍有多達30%無法找到合理可靠解釋的病例,與沙可的時代相比,這個領域似乎沒有太大的進展來解釋這些未知病例。

與此同時,發現全身麻痹是性傳播疾病的症狀之一,激勵了隨後幾代的精神病學家。他們著手展開一項至今未有重大進展的探索——尋找其他精神疾病的生物學基礎,尤其是精神分裂症等嚴重的精神疾病。但直到後來,人們才清楚地認識到「神經性梅毒對於其他與額葉和顳葉區域感染或炎症明顯無關的疾病,並不是合適的模型」。

雖然神經性梅毒和歇斯底里通常被視為相互獨立的疾病歷史,但羅珀和伯勒爾明確表示,它們之間存在許多方面的關聯。舉例來說,這兩種疾病剛開始都被誤認為其他疾病的「偽裝」,或是互相誤診(梅毒被誤認為歇斯底里,反之亦然)。但更重要的是,性——以及對性的焦慮——在兩種疾病上都扮演了重要角色。

羅珀和伯勒爾認為這並非巧合,佛洛伊德活躍的時代正值梅毒盛行的時代,佛洛依德的精神分析學也更多關注壓抑的性幻想和性創傷,因為對當時的病患來說,梅毒就像可恥且可怕的幽靈籠罩著他們每一次的性接觸。

作者強調,兩種失序的歷史說的是同一個故事:神經性梅毒的歷史遺留了過度簡化論的傾向,歇斯底里的歷史則反向地鼓動了過度心理主義的趨勢,而精神病學和神經病學的進展也都因此受到影響。

美國科學歷史學家安妮‧哈靈頓(Anne Harrington)評論寫道:「就像作者在書中提出,這兩個領域的研究者看到的大多數病患都受到他們所稱的『中間狀態』折磨——生理和心理同時遭受痛苦。從這個角度來看,這本書是在呼籲神經病學與精神病學修復隔閡,聯手合作為病患的症狀做出正確診斷。」

原文出處:Nature

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案